遺留分減殺請求:相続紛争を防ぐために

調査や法律を知りたい

『遺留分減殺請求』って、難しくてよくわからないんですけど、簡単に言うとどういうことですか?

調査・法律研究家

そうですね。簡単に言うと、亡くなった人が遺言で財産を誰かにあげたとしても、法律で決められた割合は最低限、家族に渡るようにするものなんですよ。もし、その割合に足りない場合は、もらった人にその分を返してもらうように請求できるんです。これを『遺留分減殺請求』と言います。

調査や法律を知りたい

なるほど。誰でも請求できるんですか?

調査・法律研究家

いいえ、誰でもできるわけではありません。亡くなった人の配偶者や子どもなど、法律で決められた特定の家族だけが請求できます。また、請求できる期間も決まっていて、相続開始や遺留分が侵害されたことを知ってから1年、または相続開始から10年が過ぎると請求できなくなります。

遺留分減殺請求とは。

法で決められた最低限の相続分(遺留分)を、もらうはずだった人が受け取れないとき、その人が本来受け取るはずだった財産を取り戻すことを『遺留分減殺請求』といいます。これは、遺言や生前に贈与された財産が原因で、法で定められた最低限の相続分が侵害された場合に、その分を無効にして財産を返してもらうように請求する手続きです。ただし、相続が始まった時、または贈与や遺言によって遺留分が侵害されていると知った時から1年以内、もしくは相続開始から10年以内に請求しなければ、この権利はなくなってしまい、その後は請求することができなくなります。遺留分減殺請求の方法に決まりはありませんが、後々もめごとが起きないように、内容証明郵便を使って、はっきりとした意思表示をするのが良いでしょう。

遺留分減殺請求とは

人が亡くなり、その方の財産を相続する際、故人の意思を尊重することは大切ですが、一方で、特定の相続人が不当に冷遇されることを防ぐための制度も必要です。これを「遺留分」と言います。故人は遺言で自由に財産の分配方法を決めることができますが、一定範囲の相続人には最低限の相続分が法律で保障されているのです。この最低限の相続分を「遺留分」と言い、兄弟姉妹以外の相続人には、本来相続できるはずの財産の半分、兄弟姉妹にはありません。

もし、遺言や生前贈与によって自分の遺留分が侵害されている場合、侵害された相続人は「遺留分減殺請求」を行うことができます。これは、侵害された自分の遺留分に相当する財産を請求できる権利です。例えば、本来相続できるはずの財産の半分が遺留分である人が、遺言によって全く財産をもらえなかった場合、その人は遺留分減殺請求によって、本来相続できるはずだった財産の半分を請求できます。

ただし、この請求には期限があります。自分が相続開始を知ったとき、または自分の遺留分が侵害されている事実を知ったときから1年以内に請求しなければなりません。また、相続開始から10年が経過した場合も請求権は消滅します。

遺留分減殺請求を行う際は、後の揉め事を防ぐため、内容証明郵便を使って正式な手続きを踏むことをお勧めします。口頭での約束や簡単な書面でのやり取りだけでは、言った言わないの争いになってしまう可能性があります。内容証明郵便であれば、いつ、誰が、どのような内容で相手に伝えたのかを明確な記録として残すことができます。また、内容証明郵便を送るという行為自体が、相手方への強い意思表示となるため、話し合いを有利に進める効果も期待できます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 遺留分 | 一定範囲の相続人に法律で保障されている最低限の相続分。兄弟姉妹以外の相続人は本来相続できるはずの財産の半分、兄弟姉妹にはない。 |

| 遺留分減殺請求 | 遺言や生前贈与によって遺留分が侵害された相続人が、侵害された遺留分に相当する財産を請求できる権利。 |

| 遺留分減殺請求権の行使期限 | 相続開始または遺留分侵害を知った時から1年以内、または相続開始から10年以内。 |

| 遺留分減殺請求の方法 | 後の揉め事を防ぐため、内容証明郵便を使って正式な手続きを踏むことが推奨される。 |

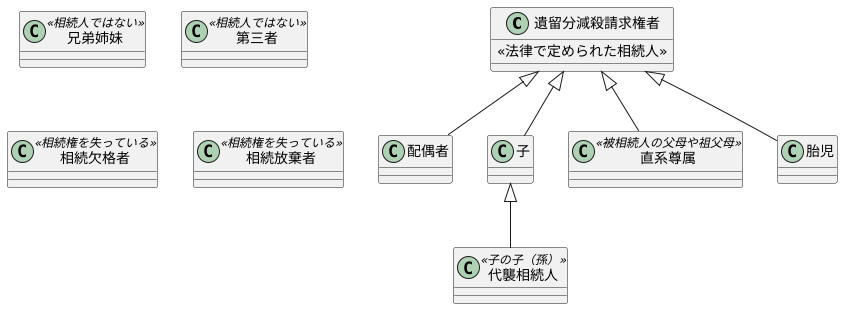

誰に請求できるのか

遺産分割において、本来受け取るべき最低限の相続分(遺留分)を侵害された相続人は、侵害した相手に対して、その返還を求めることができます。これを遺留分減殺請求といいます。では、具体的に誰がこの請求をすることができるのでしょうか。

遺留分減殺請求を行うことができるのは、法律で定められた相続人のみです。具体的には、配偶者は常に相続人となります。また、子も相続人です。子がすでに亡くなっている場合は、その子の子(孫)が代襲相続人として請求できます。さらに、被相続人に子がいない場合は、被相続人の父母や祖父母といった直系尊属が相続人となります。

兄弟姉妹は相続人にはあたりませんので、遺留分減殺請求を行うことはできません。兄弟姉妹は、遺言で相続人に指定された場合のみ相続人となるため、遺留分を侵害されたとしても、請求する権利はありません。

生まれてくる子(胎児)も相続人となります。そのため、胎児の遺留分が侵害されている場合は、その子の法定代理人である親が代理で遺留分減殺請求を行うことができます。

重要なのは、請求できるのは相続人のみということです。たとえ被相続人と生前どれだけ親密な関係にあったとしても、あるいは被相続人生前に経済的な援助を受けていたとしても、相続人ではない第三者や、相続欠格などの理由で相続権を失っている人は請求することができません。また、一度相続放棄をした人も、遺留分減殺請求を行うことはできません。

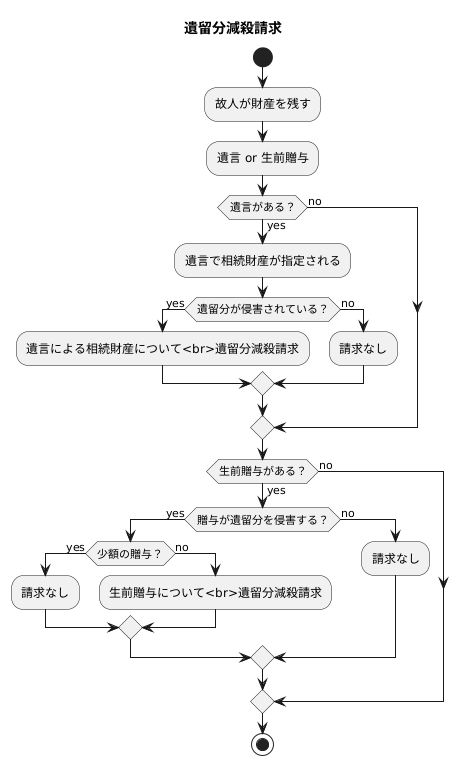

請求の対象となるもの

故人が残した財産の一部は、たとえ遺言で誰かに全て譲ると書いてあっても、一定の相続人には最低限の相続分が法律で保障されています。これを遺留分といいます。遺言の内容や生前の贈与によってこの遺留分が侵害されている場合、侵害された部分を請求することができます。これを遺留分減殺請求といいます。

この請求の対象となるのは、遺言によって相続された財産と、生前に贈与された財産の二種類です。まず、遺言で特定の人に財産を多く譲るように指示されていた場合、その指示によって自分の遺留分が侵害されていると感じる相続人は、侵害された部分について請求を行うことができます。

次に、生前に贈与された財産も請求の対象となる場合があります。ただし、全ての贈与が対象となるわけではありません。遺留分を侵害する贈与、つまり、故人が亡くなった時点での財産の総額から負債を差し引いた金額を基に計算した遺留分を下回るような贈与が対象となります。具体的には、故人が生前に特定の人に高額な家や土地などを贈与していた場合、その贈与が遺留分を侵害するものであれば、贈与を受けた人に対して、贈与された財産の返還を請求することができます。

しかし、日常生活で贈られるような少額の贈与は、通常、遺留分減殺請求の対象とはなりません。例えば、誕生日プレゼントや結婚祝い、日頃の感謝の気持ちを表す程度の贈り物などは、たとえ高価なものであっても、社会通念上問題ないと判断されることが一般的です。

請求の対象となる贈与かどうかは、贈与された財産の金額や贈与された時期、故人と贈与を受けた人の関係性などを総合的に考慮して判断されます。高額な贈与や、亡くなる直前の贈与は、遺留分を侵害する意図があったと判断される可能性が高くなります。また、故人と贈与を受けた人が親しい関係であればあるほど、贈与が問題視される可能性は低くなります。それぞれの状況に応じて慎重に判断する必要があります。

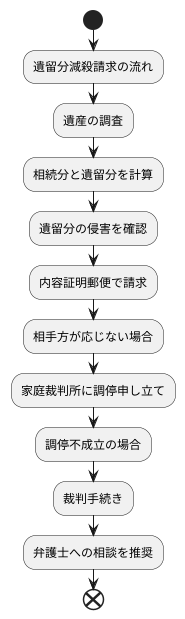

請求の手続き

故人の遺産分割で、自分が受け取るべき最低限の相続分(遺留分)が守られていないと感じた場合、「遺留分減殺請求」という手続きを行うことができます。この手続きは、いくつかの段階を踏んで進めていく必要があります。

まず第一に、故人がどのような財産をどれくらい残していたのかを詳しく調べる必要があります。預貯金や不動産、株券、美術品など、あらゆる財産を洗い出し、その価値を評価することで、遺産の総額を確定します。そして、法律で定められた相続分と遺留分を計算し、自分の遺留分が侵害されているかどうかを確認します。

遺留分の侵害が確認できた場合、次に侵害している相手方に請求の意思を伝える必要があります。この時、口頭で伝えるだけでは証拠が残らず、後のトラブルに繋がりかねません。そこで、「内容証明郵便」を利用することが重要になります。内容証明郵便とは、いつ、誰が、どのような内容の文書を相手に送ったのかを郵便局が公的に証明してくれる制度です。この証明によって、相手方に確かに請求の意思表示をしたという証拠を確保することができます。

内容証明郵便には、遺留分減殺請求の根拠となる事実、具体的にどのような財産をどれくらいの金額で請求するのかを明確に記載する必要があります。また、請求に応じる期限を定め、期限内に応じない場合は裁判手続きに移行する可能性があることを伝えることも有効です。

内容証明郵便を送っても相手方が請求に応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停とは、裁判官や調停委員という第三者の仲介のもと、当事者間の話し合いによって解決を目指す手続きです。調停で合意が成立すれば、その合意は法的拘束力を持つことになります。

調停でも解決に至らなかった場合は、最終的に裁判を起こすことになります。裁判では、これまでの調査結果や証拠を基に、自分の主張が認められるよう訴訟手続きを進めていくことになります。遺留分減殺請求は複雑な手続きとなる場合もあるため、法律の専門家である弁護士に相談しながら進めていくことが推奨されます。

注意点

遺産分割において、最低限保障されている相続分を遺留分といいます。この遺留分を侵害するような贈与や遺言があった場合、侵害された相続人は、遺留分を請求する権利を持ちます。これを遺留分減殺請求といいます。

しかし、この権利を行使するには期限があります。相続の開始と、贈与や遺言によって遺留分が侵害されている事実を知った時点から1年以内に請求しなければなりません。また、相続開始から10年が経過した場合も、請求する権利は失われます。

遺留分減殺請求は、相続人同士の争いに発展しやすい問題です。感情的な対立が生じると、解決が難しくなる可能性があります。そのため、まずは当事者間で話し合いによる解決を目指すことが大切です。しかし、話し合いが難しい場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法的な観点から適切な助言を行い、問題解決に向けて支援してくれます。

遺留分減殺請求は、相続税の申告にも影響する可能性があります。請求によって財産が移動した場合、相続税の再計算が必要になることがあります。請求を行う前に、税理士などの専門家に相談し、税金面についても確認しておくことが重要です。また、遺留分減殺請求を行う前に、請求する額をよく検討する必要があります。過大な請求は、かえって紛争を長期化させる可能性があります。弁護士などの専門家と相談し、適切な金額を算定することが重要です。事前の準備と専門家への相談によって、円滑な解決を目指しましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 遺留分 | 最低限保障されている相続分 |

| 遺留分減殺請求 | 遺留分を侵害する贈与や遺言があった場合、侵害された相続人が遺留分を請求する権利 |

| 請求期限 | 相続開始と侵害事実を知った時点から1年以内、または相続開始から10年以内 |

| 問題点 | 相続人同士の争いに発展しやすい |

| 解決策 | 当事者間の話し合い、弁護士などの専門家への相談 |

| 相続税への影響 | 財産の移動により相続税の再計算が必要になる可能性がある |

| 税金面 | 税理士などの専門家への相談 |

| 請求額 | 過大な請求は紛争の長期化につながるため、適切な金額を算定する必要がある |

| 円滑な解決のために | 事前の準備と専門家への相談 |