過剰非難:正当防衛との違いとは?

調査や法律を知りたい

先生、『過剰避難』って、例えばどんな場合に当てはまるんですか?

調査・法律研究家

そうだね。例えば、山で熊に襲われそうになった人が、身の危険を感じて、持っていたナイフで熊を殺してしまった場合を考えてみよう。もしその熊が絶滅危惧種で、殺す必要がなかったとしたら、これは過剰避難にあたる可能性があるね。

調査や法律を知りたい

なるほど。つまり、自分の身を守るためとはいえ、やりすぎちゃった場合は過剰避難になるんですね。じゃあ、もしその人が過剰避難だと認められたら、どうなるんですか?

調査・法律研究家

その場合、罪を犯したこと自体は変わらないんだけど、状況によっては刑が軽くなったり、あるいは全く罰せられないこともあるんだ。つまり、悪いことをしたことに変わりはないけれど、仕方がなかった事情を考慮してもらえる、ということだね。

過剰非難とは。

自分の命や体などが大変危険な状態にあって、それを避けるためにとった行動でも、やりすぎが過ぎて、正当防衛の範囲を超えてしまう場合があります。これを『過剰防衛』と言います。過剰防衛の場合、法律違反にはなりますが、状況によっては刑が軽くなったり、全くなくなることもあります。

窮地に陥った時の行動

突然の危険に直面したとき、人はとっさに自分を守るために行動を起こします。これは、生まれ持った本能的な反応と言えるでしょう。法律の世界では、このような状況下で、自分や他人の命、体、財産を守るために、やむを得ず行った違法行為を「正当防衛」と呼び、法律で認めています。例えば、ナイフを持った暴漢に襲われそうになった時に、とっさに近くにあった棒切れで反撃し、暴漢を負傷させてしまった場合などです。この場合、棒切れで暴漢を叩くという行為自体は暴行罪に該当しますが、自分を守るためのやむを得ない行為だったと認められれば、罪に問われません。

しかし、この防衛行為が度を超えてしまった場合、「過剰防衛」となり、問題が複雑になります。正当防衛と過剰防衛の境界線は非常に曖昧で、判断が難しいケースも多いです。例えば、素手で襲ってきた相手に対して、持っていたナイフで反撃し、相手を刺してしまった場合などは過剰防衛にあたる可能性があります。この「過剰防衛」と似たような概念に「過剰非難」というものがあります。これは、差し迫った危険を回避するために行った行為ではあるものの、その状況から見て必要以上の反撃をしてしまった場合に適用される考え方です。例えば、暴漢がすでに逃走しているにもかかわらず、追いかけて暴行を加えた場合などは過剰非難にあたると考えられます。

正当防衛は違法性が阻却され、罪に問われませんが、過剰防衛や過剰非難は違法とされます。しかし、過剰防衛や過剰非難の場合でも、その状況や心情によっては、刑が軽くされる、あるいは全く科されない可能性があります。例えば、夜道で突然襲われ、恐怖のあまり必要以上の反撃をしてしまった場合などは、裁判で情状酌量され、刑が軽減される可能性があります。このように、過剰防衛や過剰非難は、完全に許されるわけではないけれど、状況によっては責任を軽くしてもらえるかもしれない、という非常に難しい問題なのです。

| 行為 | 違法性 | 結果 | 説明 | 例 |

|---|---|---|---|---|

| 正当防衛 | 阻却 | 罪に問われない | 自分や他人の命、体、財産を守るために、やむを得ず行った違法行為 | ナイフを持った暴漢に襲われそうになった時に、とっさに近くにあった棒切れで反撃し、暴漢を負傷させてしまった場合 |

| 過剰防衛 | あり | 刑が軽くなる、あるいは科されない可能性あり | 防衛行為が度を超えてしまった場合 | 素手で襲ってきた相手に対して、持っていたナイフで反撃し、相手を刺してしまった場合 |

| 過剰非難 | あり | 刑が軽くなる、あるいは科されない可能性あり | 差し迫った危険を回避するために行った行為ではあるものの、その状況から見て必要以上の反撃をしてしまった場合 | 暴漢がすでに逃走しているにもかかわらず、追いかけて暴行を加えた場合 |

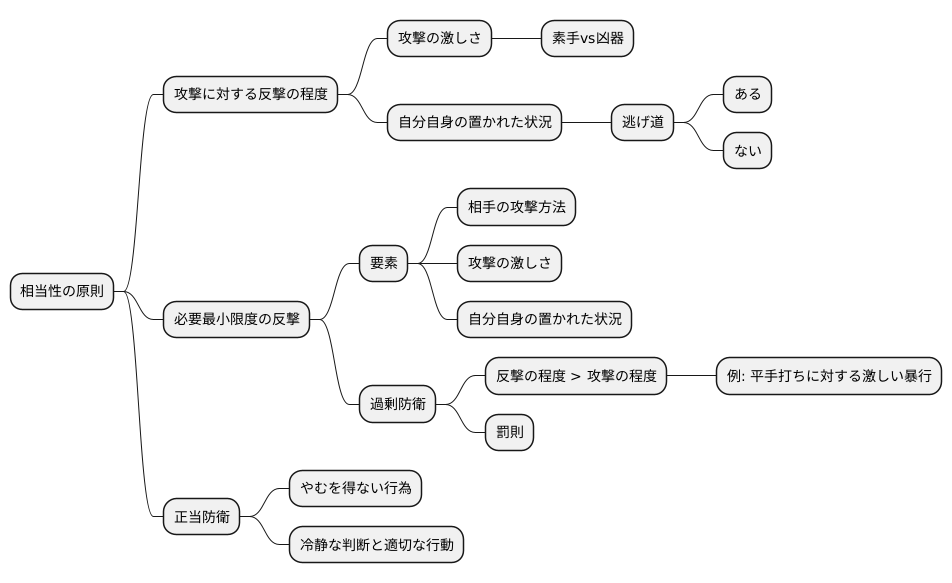

相当性の原則とは

{身を守るための行為が、どこまで許されるのか。その境界線を定めるのが『相当性の原則』です。}

これは、自分に対する攻撃に対して、反撃の程度が攻撃の程度に見合っているかどうかを判断する重要な基準となります。

例えば、誰かに急に殴りかかられたとします。この時、自分を守るために反撃することは当然認められます。しかし、その反撃がどこまで許されるのかは、状況によって大きく変わります。

まず考えるべきは、相手がどれほど激しい攻撃をしてきたのかです。素手で軽く殴ってきただけなのか、それとも凶器を持って襲ってきたのか。攻撃の激しさによって、許される反撃の程度も変わるでしょう。

次に、自分自身が置かれていた状況も重要です。逃げ道があったにもかかわらず反撃したのか、それとも逃げようにも逃げられない状況だったのか。追い詰められた状況であれば、より強い反撃が必要となる場合もあります。

このように、相手の攻撃方法、攻撃の激しさ、そして自分自身の置かれた状況など、様々な要素を総合的に考慮して、必要最小限度の反撃にとどめる必要があります。

もし、明らかに度を超えた反撃をしてしまった場合、正当防衛とは認められず、『過剰防衛』となり、罰せられる可能性があります。

例えば、軽い平手打ちをされただけで、相手を激しく殴り続け、大怪我を負わせてしまったとします。これは明らかに反撃の程度が攻撃の程度を超えており、過剰防衛とみなされる可能性が高いでしょう。

正当防衛は、あくまで『やむを得ない』行為です。

身を守るために必要な限度を超えた反撃は、決して許されるものではありません。

冷静な判断と適切な行動を心がけましょう。

判断の難しさ

身の危険を感じた時、人はどのように行動すべきか、その判断は容易ではありません。実際に危険が迫ったその瞬間は、恐怖や動揺に心が支配され、冷静さを保つことは非常に難しいものです。頭では正しい行動を理解していても、とっさの判断は、必ずしも正しいとは限りません。恐怖のあまり、必要以上の反撃をしてしまう、いわゆる過剰防衛をしてしまうこともあり得ます。

後になって落ち着いて考えれば、行き過ぎた行動だったと反省することもあるでしょう。しかし、実際に危険にさらされていたその瞬間は、冷静に状況を判断し、適切な防衛行動をとることは、想像以上に困難なのです。目の前で展開する出来事、高鳴る鼓動、張り詰める空気。こうした状況下では、人は冷静さを失い、恐怖に突き動かされるのも無理はありません。

裁判で過剰防衛が争点となる場合、裁判官は被告人が置かれていた状況、その時の心理状態を詳細に調べます。恐怖に慄いていたのか、冷静に判断できる状態だったのか。一秒一秒の状況を丁寧に検証し、本当に過剰な防衛だったのかを慎重に見極めるのです。同じような状況であっても、人の感じ方や状況の微妙な違いによって、判断が変わることもあります。そのため、過剰防衛かどうかの判断は非常に難しく、画一的な基準で判断することはできません。それぞれの状況を個別に、丁寧に検討する必要があります。

もしも、自分自身がこのような状況に直面したら、どうすれば良いのでしょうか。専門家の助言を受けることは、大きな助けとなるでしょう。弁護士やカウンセラーなど、経験豊富な専門家は、様々な状況を想定した的確な助言をくれます。日頃から防犯意識を高め、いざという時の対応を学ぶことも重要です。危険を察知する能力、適切な行動を選択する能力は、訓練によって身につけることができるのです。自分の身は自分で守る。そのためには、冷静な判断力と適切な行動が求められます。

| 状況 | 課題 | 対策 |

|---|---|---|

| 身の危険を感じた時 | 恐怖や動揺で冷静な判断が困難。 過剰防衛の可能性。 |

専門家の助言 防犯意識の向上 訓練による能力向上 |

| 裁判での過剰防衛の判断 | 被告人の心理状態、状況の微妙な違いにより判断が複雑化。 | 状況の丁寧な検討が必要 |

責任の軽減と免除

人が身に危険を感じた時、思わず必要以上の反撃をしてしまうことがあります。これを過剰防衛と言いますが、これは法律違反にあたります。しかし、必ずしも重い罪に問われるとは限りません。「情状酌量」という制度によって、罪が軽くなったり、場合によっては罰せられないこともあります。

情状酌量とは、被告人が置かれていた状況や心の状態などを考慮し、本来科されるべき罰を軽くしたり、無くしたりする制度です。例えば、過剰防衛の場合、被告人が強い恐怖や混乱状態にあった、あるいは命の危険を感じていた、といった点が考慮されることがあります。夜道で突然襲われ、恐怖のあまり過剰に反撃してしまった、といった状況が考えられます。こうした場合、裁判官は被告人の気持ちを汲み取り、刑を軽くする、あるいは免除するという判断をする可能性があります。

ただし、情状酌量が必ず認められるとは限りません。また、どの程度罪が軽くなるのかも、それぞれの状況によって変わります。例えば、昼間の路上で多少の挑発を受けただけで過剰な反撃をした、といった場合には、情状酌量は認められない可能性が高いでしょう。それぞれの状況を細かく見て、裁判官が判断することになります。

大切なのは、過剰な防衛は決して良いことではないということです。私たちは常に冷静さを保ち、本当に必要な反撃だけにとどめるよう、心掛ける必要があります。もしもの時は、まず身の安全を確保し、可能であれば助けを求めたり、状況を記録に残したりするなど、冷静な行動を心がけましょう。身の危険を感じたとしても、むやみに反撃することは避け、落ち着いた行動を心がけることが重要です。

| 過剰防衛 | 情状酌量 | 注意点 |

|---|---|---|

| 人が身に危険を感じた時、思わず必要以上の反撃をしてしまうこと。法律違反にあたる。 | 被告人が置かれていた状況や心の状態などを考慮し、本来科されるべき罰を軽くしたり、無くしたりする制度。過剰防衛の場合、恐怖や混乱状態、命の危険などが考慮される。 | 過剰な防衛は良くないこと。冷静さを保ち、本当に必要な反撃だけにとどめる。身の安全を確保し、可能であれば助けを求めたり、状況を記録に残したりするなど、冷静な行動を心がける。 |

| 必ずしも重い罪に問われるとは限らない。 | 必ず認められるとは限らない。どの程度罪が軽くなるのかもそれぞれの状況によって変わる。 | むやみに反撃することは避け、落ち着いた行動を心がけることが重要。 |

事例から学ぶ

身の安全を守るための行為が、どこまで許されるのか、線引きは難しい問題です。そこで、過去の裁判の例を見ることで、正当な護身と行き過ぎた反撃の違いについて理解を深めることができます。例えば、暗い夜道で突然襲われた人が、恐怖にかられて必要以上の反撃をしてしまった場合を考えてみましょう。あるいは、家に押し入ってきた泥棒に対して、捕まえる以上の暴力をふるってしまったケースなども考えられます。これらの裁判例を詳しく調べることで、どのような状況であれば行き過ぎた反撃とみなされるのか、また、どのような場合に重い責任を負うことになるのかを理解する助けになります。

例えば、相手が凶器を持っていたかどうか、攻撃の激しさはどうだったか、反撃の手段や程度はどうだったか、といった様々な要素が判断の基準となります。過去の裁判では、これらの要素を総合的に判断し、正当な護身だったのか、それとも行き過ぎた反撃だったのかを判断しています。これらの例を知ることで、自分自身が同じような危機に直面した際に、どのように行動するのが適切なのかを考える上で貴重な示唆を与えてくれます。

もちろん、全ての状況が過去の裁判例と同じわけではありませんし、それぞれの状況に応じて判断は変わってきます。しかし、過去の例を知ることで、冷静さを保ち、より適切な判断をするための助けとなることは間違いありません。また、護身のためにどのような準備をしておくべきか、身の回りの安全を守るためにどのような対策が必要かなど、事前に考えておくことも重要です。日頃から防犯意識を高め、危険を察知する能力を養うことで、危険な状況に陥る可能性を減らすことができます。さらに、万が一の事態に備えて、護身術を学ぶなども有効な手段と言えるでしょう。

| テーマ | 詳細 |

|---|---|

| 正当防衛の線引き | 身の安全を守るための行為の限度、正当な護身と行き過ぎた反撃の違い |

| 裁判例から学ぶ | 過去の裁判例(夜道の襲撃、住居侵入への反撃など)を分析し、行き過ぎた反撃の基準や責任の重さについて理解する。 |

| 判断基準 | 相手が凶器の有無、攻撃の激しさ、反撃の手段・程度など |

| 過去の裁判例の活用 | 過去の例を参考に、冷静な状況判断と適切な行動を選択。 |

| 事前の備え | 護身のための準備、身の回りの安全対策、防犯意識の向上、危険察知能力の向上、護身術の習得 |