裁判所の調査嘱託:真実解明の頼れる手段

調査や法律を知りたい

先生、『調査嘱託』って、裁判所が誰かに調べてほしいことをお願いして、その結果を証拠にすることですよね?でも、どんなことでもお願いできるんですか?

調査・法律研究家

そうだね、裁判所がお願いして結果を証拠にするのは合っているよ。ただ、何でもお願いできるわけではなくて、客観的な事実かどうかが重要なんだ。例えば、ある事故が起きた時の天気とか、土地の広さなんかが対象になるね。

調査や法律を知りたい

なるほど。じゃあ、誰かの気持ちを調べる、例えば『この人は嘘をついていると思いますか?』みたいなことはお願いできないんですか?

調査・法律研究家

その通り。嘘をついているかどうかは主観的な判断になるから、調査嘱託の対象にはならないんだ。客観的に調べられる事実関係に限られるんだよ。

調査嘱託とは。

裁判所が必要な調査を専門家に依頼し、その報告書を証拠として使うことを「調査嘱託」といいます。この調査は、公平性に疑いがない客観的な事実関係に限られます。調査の結果を証拠として採用するには、関係者から意見を聞く機会があれば十分で、関係者からの申し出は必要ないとされています(判例)。

調査嘱託とは

裁判では、時として裁判官の知識だけでは判断が難しい、専門的な事柄が争点となることがあります。このような場合に、裁判所が外部の専門家に対して調査を依頼し、その結果を証拠として利用できる制度が調査嘱託です。この制度は、裁判を迅速かつ公正に進める上で、非常に重要な役割を担っています。

例えば、交通事故で車の損傷具合がどれくらいなのか、あるいは医療ミスで患者さんの容体は実際どうだったのかなど、裁判官だけでは判断が難しい事柄について、専門家の意見を聞くことで、より正確に事実を明らかにすることができます。難しい機械の仕組みや専門的な医療行為、建物の構造計算など、専門知識が必要な様々な場面で調査嘱託は活用されています。

調査嘱託は、民事裁判だけでなく刑事裁判でも利用できます。民事裁判では、交通事故の他に、土地の境界線や建物の価値、会社の経営状態など、様々な事柄が対象となります。刑事裁判では、指紋や筆跡の鑑定、DNA鑑定などがよく知られています。事件の真相を明らかにするために、科学的な分析が必要な場合などに、警察が鑑定機関に依頼するのも、広い意味で調査嘱託の一種と言えるでしょう。

調査を依頼された専門家は、裁判所から受け取った資料に基づいて調査を行い、その結果を報告書にまとめて裁判所に提出します。裁判所は、提出された報告書の内容を証拠として裁判に利用しますが、報告書の内容が絶対的に正しいとされるわけではありません。他の証拠と照らし合わせて、報告書の信用性を判断し、最終的な判断材料とするのです。このように、調査嘱託は裁判における重要な役割を果たしており、公正な判決を実現するために欠かせない制度と言えるでしょう。

| 制度名 | 目的 | 活用場面 | 対象となる裁判 | 例(民事) | 例(刑事) | 報告書の扱い |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 調査嘱託 | 裁判を迅速かつ公正に進める | 専門知識が必要な場面 | 民事・刑事 | 交通事故の損害、土地の境界線、建物の価値、会社の経営状態など | 指紋鑑定、筆跡鑑定、DNA鑑定など | 証拠として利用されるが、絶対的に正しいとは限らない |

嘱託対象の範囲

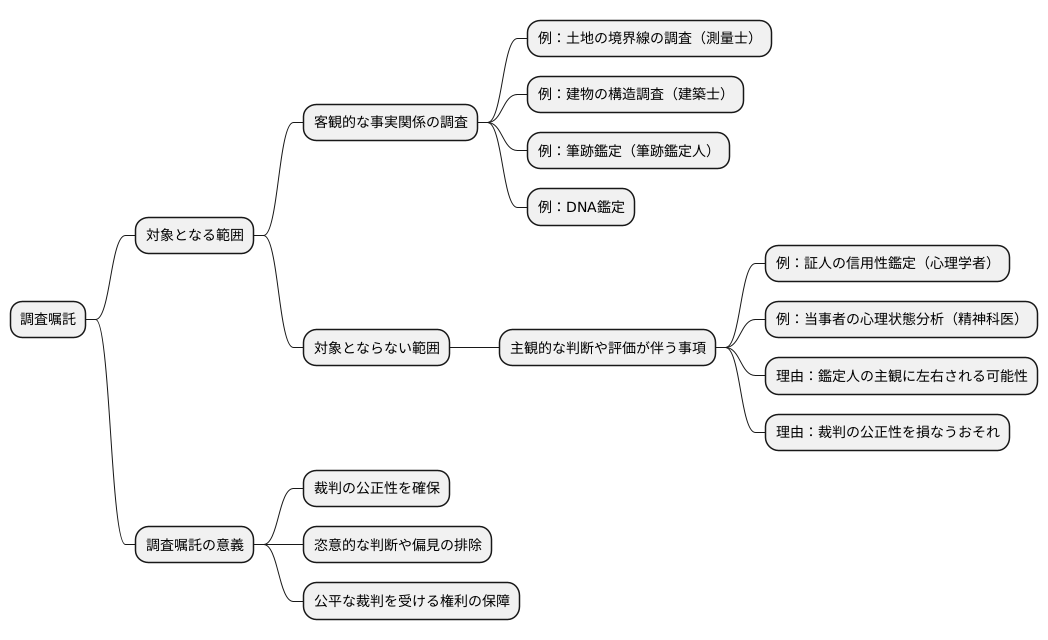

裁判において、事実関係を明らかにするために、裁判所が専門家などに調査を依頼することを調査嘱託といいます。この調査嘱託ですが、どのような内容でも依頼できるわけではなく、対象となる範囲が定められています。具体的には、客観的な事実関係の調査に限られています。

例えば、土地の境界線を確定するために、測量士に境界の調査を依頼したり、建物の構造上の問題点を明らかにするために、建築士に構造調査を依頼したりすることは、嘱託の対象となります。また、遺言書の筆跡が本当に本人のものかどうかを確認するために、筆跡鑑定人に鑑定を依頼したり、事件現場に残された証拠からDNA鑑定を依頼したりするケースも、客観的な事実を明らかにするための調査として嘱託の対象となります。

一方、主観的な判断や評価が伴う事項は、嘱託の対象とはなりません。例えば、証人の発言が真実かどうかを判断するために、証人の信用性を心理学者に鑑定依頼することはできません。また、事件の当事者の心理状態を分析するために、精神科医に鑑定を依頼することも、嘱託の対象外です。なぜなら、これらの事項は、鑑定人の主観的な判断に左右される可能性が高く、裁判の公正性を損なうおそれがあるからです。

このように、調査嘱託の対象を客観的な事実に限定することは、裁判における公正性を確保するために非常に重要です。客観的な事実に基づいて判断することで、恣意的な判断や偏見が入り込む余地をなくし、より公正な裁判の実現につながります。これにより、すべての人が公平な裁判を受ける権利が守られるのです。

証拠としての価値

{\”title\” \”証拠としての価値\”, \”subheading_jp\” \”証拠としての価値\”, \”body_text\” \”裁判では、真実を明らかにするために様々な証拠が提出されます。その中で、特定の専門家や機関に調査を依頼し、作成された報告書も重要な証拠となり得ます。これを調査嘱託による調査報告書と言います。この報告書は、裁判における証拠として扱われますが、その価値は常に一定ではありません。報告書の価値、つまり証拠としての力は、調査の正確さや信頼性によって大きく変わります。例えば、調査を担当した機関の信頼性や、調査方法が適切であったかなどが評価の対象となります。\n\n裁判所は、提出された調査報告書をそのまま鵜呑みにすることはありません。報告書が本当に信用できるものなのかを慎重に見極める必要があります。具体的には、調査を依頼した機関が適切な選択だったのか、調査に使われた方法は妥当だったのか、報告書の内容に矛盾や不自然な点はないかなど、様々な観点から بررسیします。\n\nまた、裁判の一方の当事者だけが調査報告書の内容を一方的に決めることは許されません。相手側の当事者には、報告書の内容に異議を申し立てる権利が認められています。もし報告書の内容に納得できない場合は、反論したり、別の証拠を提出したりすることで、調査の公正さを保つことができます。\n\n調査報告書は、他の証拠(例えば、証言や書類など)と同様に、裁判官によって総合的に判断されます。裁判官は、全ての証拠を比較検討し、それぞれの証拠にどれだけの重み付けをするかを決定します。そして、最終的に、これらの証拠に基づいて判決を下します。そのため、調査報告書が判決に与える影響は、他の証拠との兼ね合いや、裁判官の判断によって異なります。\”}

| 証拠の種類 | 証拠としての価値 | 裁判所の対応 | 当事者の権利 | 判決への影響 |

|---|---|---|---|---|

| 調査嘱託による調査報告書 | 調査の正確さや信頼性によって変化する。 ・調査機関の信頼性 ・調査方法の適切さ |

そのまま鵜呑みにせず、慎重に見極める。 ・依頼機関の適切さ ・調査方法の妥当性 ・内容の矛盾や不自然な点 |

報告書の内容に異議を申し立てる権利を持つ。 ・反論 ・別の証拠の提出 |

他の証拠と総合的に判断され、重み付けが決定される。他の証拠との兼ね合い、裁判官の判断によって影響度が異なる。 |

意見陳述の機会

調査によって集められた情報が裁判で証拠として使われるときには、関係者には必ず自分の考えを伝える機会が与えられます。これは、裁判が公平に行われるためにとても大切な手続きです。これを「意見陳述の機会」と言います。

調査の結果は報告書にまとめられますが、この報告書の内容について、関係者には疑問や反論を自由に述べる権利があります。例えば、「報告書に書かれている事実は間違っている」、「調査方法に問題がある」、「自分に不利な情報ばかり集められている」といった意見を伝えることができます。

関係者から出された意見は、裁判官が報告書の証拠としての価値を判断する上で重要な材料となります。裁判官は、報告書の内容だけでなく、関係者から提出された意見もよく検討し、証拠として採用するか、どの程度重要視するかを決定します。

もし、このような意見を述べる機会がなければ、一方的に集められた情報だけで判決が出てしまう可能性があります。例えば、自分に不利な情報ばかりが証拠として採用され、有利な情報は無視されてしまうかもしれません。意見陳述の機会を設けることで、このような不公平を防ぎ、全ての人が納得できる公正な裁判を実現することができます。

意見を述べる際には、自分の主張を裏付ける証拠を提出することも重要です。単に「報告書は間違っている」と言うだけでなく、なぜ間違っているのか、正しい情報は何かを具体的に説明することで、裁判官の判断材料を増やし、より公正な判決に繋げることができます。このように、意見陳述の機会は、公正な裁判を実現するための大切な制度なのです。

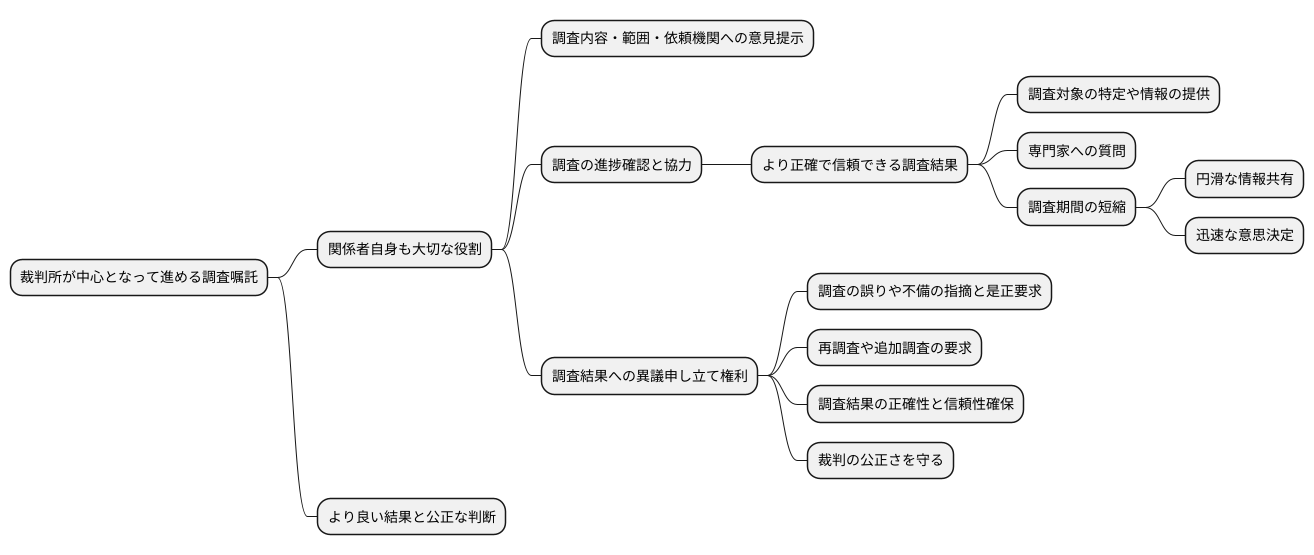

当事者の役割

裁判所が中心となって進める調査嘱託ですが、関係者自身も大切な役割を担っています。自分自身に関わる調査の内容や範囲、どの機関に調査を依頼するかなどについて、裁判所へ意見を伝えることができます。また、調査が進んでいる間も、必要に応じて裁判所や調査を任された機関と連絡を取り合い、調査が滞りなく進むよう協力する必要があります。

関係者が積極的に関わることで、より正確で信頼できる調査結果を得ることが可能になります。例えば、調査対象の特定や情報の提供、専門家への質問など、関係者だからこそ提供できる情報や視点は、調査の精度向上に大きく貢献します。また、関係者間の協力は、調査期間の短縮にも繋がります。円滑な情報共有や迅速な意思決定は、調査の効率性を高め、早期の解決に役立ちます。

さらに、関係者には調査結果に納得いかない場合、異議を申し立てる権利が認められています。これは、調査の過程で誤りや不備があった場合に、関係者がそれを指摘し、是正を求めることができる重要な権利です。この権利によって、調査結果の正確性と信頼性が確保され、裁判の公正さが守られます。例えば、調査方法に問題があったり、重要な証拠が見落とされていたりした場合、関係者は異議を申し立てることで、再調査や追加調査を求めることができます。このように、関係者の積極的な関与と異議申し立ての権利は、公正な裁判を実現するために欠かせない要素です。関係者自身の関わりが、より良い結果と公正な判断に繋がることを忘れてはなりません。

判例との関係

調査を裁判所に頼むことを調査嘱託と言いますが、これに関する裁判での過去の判断はたくさんあり、どのように使うか、証拠としての力はどれくらいかといったことが、はっきりとしています。例えば、一番上の裁判所である最高裁判所の過去の判断では、調査嘱託で分かったことを証拠として使うには、関係する人たちが自分の言い分を裁判で言う機会があれば十分であり、関係する人たちが証拠として使うことをお願いする必要はないとされています。

これらの過去の判断は、実際に調査嘱託を使う際の道しるべとなり、裁判のやり方を統一し、結果を予想しやすくするために大切な役割を担っています。裁判官は、過去の判断を参考にしながら、一つ一つの事件ごとに調査嘱託が適切かどうか、証拠としての価値はどれくらいかを判断します。

例えば、ある事件で、ある人が嘘の証言をしたのではないかと疑われたとします。この時、裁判官は過去の判例を参考に、その人の電話の記録を調べる調査嘱託を出すかどうかを考えます。過去の判例で、似たような状況で電話の記録が重要な証拠となったケースがあれば、裁判官は調査嘱託を出すことを決めるかもしれません。反対に、過去の判例で、プライバシーの侵害にあたると判断されたケースがあれば、裁判官は慎重になるでしょう。

このように、調査嘱託は、裁判の進め方や証拠の扱いを決める上で非常に重要な役割を持っています。過去の判例を踏まえることで、裁判官はより適切な判断を下すことができ、ひいては、公正で正しい裁判の実現につながると期待されます。また、過去の判例を公開することで、裁判の透明性を高め、国民の司法への信頼を高めることにもつながります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 調査嘱託とは | 裁判所へ調査を依頼すること |

| 証拠としての価値 | 最高裁の判断:関係者が裁判で発言する機会があれば、証拠としての価値は十分に認められる。証拠として採用を依頼する必要はない。 |

| 過去の判断の役割 |

|

| 裁判官の役割 | 過去の判断を参考に、個々の事件において調査嘱託の適切性と証拠価値を判断 |

| 例:偽証疑惑 | 裁判官は過去の判例に基づき、電話記録調査の嘱託を出すかを判断。プライバシー侵害の判例があれば慎重に判断。 |

| 調査嘱託の重要性 | 裁判手続きと証拠扱いを左右する。過去の判例に基づく判断で、公正な裁判の実現、司法への信頼向上、裁判の透明性向上に貢献。 |