付調停:裁判と調停の橋渡し

調査や法律を知りたい

先生、「付調停」ってどういうものですか?よくわからないです。

調査・法律研究家

そうだね、難しいよね。「付調停」とは、裁判で争っている最中でも、裁判所が『話し合いで解決してみませんか?』と提案できる制度のことだよ。 例えば、離婚で揉めて裁判をしている最中に、裁判所が『付調停』を提案して、改めて話し合いの場を設ける、といった感じだね。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、裁判で争っているのに、話し合いがうまくいくのでしょうか?

調査・法律研究家

確かに、難しい場合もあるね。でも、裁判で決着をつけるよりも、自分たちで納得のいく形で解決した方が、その後の人生にとって良い場合も多いんだよ。付調停では、裁判官だけでなく、調停委員という専門家が間に入ってくれるから、冷静に話し合いを進めることができるんだ。

付調停制度とは。

『付調停制度』について説明します。付調停とは、家庭の揉事に関する裁判や審判がすでに始まっている場合でも、裁判所が自分の判断で話し合いによる解決(調停)の手続きに移すことができる制度です。家庭の揉事とは、離婚や結婚生活にかかるお金の分担、子どもの養育費、夫婦が別れる際のお金の分け方、子どもの親権者変更、離婚による慰謝料請求などです。これらの揉事は、裁判や審判の対象となる場合もありますが、本来は当事者同士が納得できる解決を目指すことが大切です。そのため、裁判や審判の手続きが始まっていても、いつでも話し合いの機会を持てるように、付調停という制度が用意されています。

付調停とは

付調停とは、既に裁判所での手続きが始まっている家庭内の揉め事を話し合いで解決する制度です。離婚や結婚生活にかかるお金、子供の養育費、夫婦の財産分け、親権者変更といった揉め事を家事事件と言いますが、これらの家事事件は、裁判で白黒はっきりさせるだけでなく、調停という話し合いの場を通して解決することもできます。この付調停は、裁判の途中で裁判官が「この揉め事は話し合いで解決した方が良いかもしれない」と考えた場合に利用されます。当事者同士の合意は必要なく、裁判所が一方的に調停に付すことができます。

なぜこのような制度があるかというと、裁判で勝敗を決めるよりも、話し合いで解決した方が、当事者同士の関係が修復しやすく、お互いが納得できる解決に繋がりやすいという考えがあるからです。例えば、離婚裁判の場合、たとえ裁判で勝訴したとしても、相手への恨みが残ってしまい、後々の子供の養育などで協力し合うことが難しくなるかもしれません。しかし、調停で話し合い、お互いの気持ちを理解し合った上で合意できれば、将来に向けて良好な関係を築ける可能性が高まります。また、裁判では法的な判断に基づいて解決が図られますが、調停では当事者の事情や気持ちを考慮した柔軟な解決が可能です。

付調停は、裁判所が職権で行う手続きですが、当事者が調停を拒否することはできません。ただし、調停に出席したからといって必ずしも合意しなければならないわけではありません。調停委員は中立的な立場で当事者の話を聞き、合意形成に向けて助言や提案を行いますが、最終的な決定権は当事者にあります。もし調停で合意に至らなかった場合は、再び裁判手続きに戻り、裁判官が判決を下します。つまり、付調停は、裁判と並行して利用できる、より円満な解決を目指すための選択肢の一つと言えます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 制度名 | 付調停 |

| 定義 | 裁判手続き開始後の家庭内トラブルを話し合いで解決する制度 |

| 対象 | 離婚、金銭問題、養育費、財産分与、親権変更など(家事事件) |

| 開始時期 | 裁判途中、裁判官が必要と判断した場合 |

| 当事者の合意 | 不要(裁判所が一方的に付す) |

| メリット | 当事者同士の関係修復、お互い納得できる解決、将来の良好な関係構築、柔軟な解決 |

| 手続き | 裁判所が職権で実施、当事者は拒否不可、出席義務あり、合意義務なし |

| 調停委員の役割 | 中立的立場で助言・提案 |

| 決定権 | 当事者 |

| 調停不成立の場合 | 裁判手続きに戻る |

| 位置づけ | 裁判と並行利用可能な選択肢 |

裁判と調停の違い

裁判と調停は、どちらも争いを解決するための手段ですが、その進め方や結果に大きな違いがあります。まず、裁判は、法廷という公の場で、裁判官が法律に基づいて一方的に判決を下す制度です。判決には強制力があり、従わなければ強制執行を受ける可能性があります。そのため、判決に従う義務が生じますが、白黒はっきりさせることができる一方、勝敗が明確になるため、負けた側は大きな不満を抱えることも少なくありません。また、裁判は公開が原則であるため、個人情報が公になる可能性も考慮しなければなりません。

一方、調停は、調停委員という中立的な第三者を介して、当事者同士が話し合い、合意によって解決を目指す制度です。調停委員は、当事者双方の言い分を聞き、解決策を提案しますが、最終的な決定権は当事者にあります。そのため、双方が納得できるまで話し合いを重ね、互いに譲歩しながら解決策を探ることになります。調停で成立した合意は、裁判上の和解と同じ効力を持つため、合意内容が守られない場合は、強制執行も可能です。また、調停は非公開で行われるため、プライバシーが守られるという利点もあります。じっくりと話し合いができるため、当事者間の関係が悪化しにくい点も大きなメリットです。

このように、裁判と調停はそれぞれに長所と短所があります。どちらの手続きを選ぶかは、紛争の内容や当事者の関係性などを考慮して慎重に判断する必要があります。例えば、金銭の支払いなど、解決策が比較的明確な場合は、裁判による迅速な解決が適しているかもしれません。一方、人間関係の修復が必要な場合や、将来の関係性を良好に保ちたい場合は、調停を選択肢として検討する価値があります。

| 項目 | 裁判 | 調停 |

|---|---|---|

| 進め方 | 法廷という公の場で、裁判官が法律に基づいて一方的に判決を下す。判決には強制力がある。 | 調停委員という中立的な第三者を介して、当事者同士が話し合い、合意によって解決を目指す。最終的な決定権は当事者にある。 |

| 結果 | 勝敗が明確になるため、負けた側は大きな不満を抱えることも少なくない。 | 双方が納得できるまで話し合いを重ね、互いに譲歩しながら解決策を探る。合意は裁判上の和解と同じ効力を持つ。 |

| 公開性 | 公開が原則であるため、個人情報が公になる可能性も考慮しなければなりません。 | 非公開で行われるため、プライバシーが守られる。 |

| その他 | じっくりと話し合いができるため、当事者間の関係が悪化しにくい。 | |

| 選択の基準 | 紛争の内容や当事者の関係性などを考慮して慎重に判断する必要がある。金銭の支払いなど、解決策が比較的明確な場合は裁判、人間関係の修復が必要な場合や、将来の関係性を良好に保ちたい場合は、調停を検討する。 | |

付調停のメリット

裁判を始めることには、多大な費用と時間が掛かります。準備書面の作成や証拠の提出、裁判への出廷など、多くの手間と労力が伴います。また、判決が下されるまでにも長い時間を要し、その間、関係者の心労は計り知れません。付調停はこのような裁判の負担を軽減する有効な手段です。

付調停とは、裁判手続きの途中で調停に切り替える制度です。調停とは、中立的な立場の調停委員が間に入り、当事者同士の話し合いを促すことで、相互に納得できる解決を目指す手続きです。裁判と比べて柔軟な対応が可能で、当事者の事情に合わせた解決策を探ることができます。例えば、金銭の支払いだけでなく、謝罪や今後の関係修復といった内容も合意に含めることができます。

付調停の大きな利点は、迅速な解決です。裁判では、厳格な手続きや証拠のルールに従う必要があり、時間が掛かります。一方、調停では、このような制約が少ないため、比較的短い期間で解決に至ることが可能です。また、当事者同士が話し合って解決策を見出すため、合意内容に対する納得感も高まり、その後の紛争再発のリスクも抑えられます。

調停で合意が成立した場合、その合意は調書に記録され、確定判決と同じ効力を持ちます。つまり、合意内容が守られなかった場合、強制執行の手続きを行うことができます。これは、当事者にとって合意の履行を担保する大きなメリットとなります。

このように、付調停は、時間と費用の負担を軽減し、当事者の納得度を高め、紛争の確実な解決を図るための、大変有用な制度と言えるでしょう。

| 付調停のメリット | 詳細 |

|---|---|

| 裁判の負担軽減 | 準備書面作成、証拠提出、裁判出廷などの手間や時間、精神的負担を軽減できる。 |

| 柔軟な対応 | 金銭の支払いだけでなく、謝罪や今後の関係修復といった内容も合意に含めることが可能。 |

| 迅速な解決 | 裁判と比べ、短い期間で解決に至ることが可能。 |

| 高い納得感 | 当事者同士が話し合って解決策を見出すため、合意内容に対する納得感が高まり、紛争再発のリスクも抑えられる。 |

| 合意の履行を担保 | 調停での合意は確定判決と同じ効力を持つため、強制執行が可能。 |

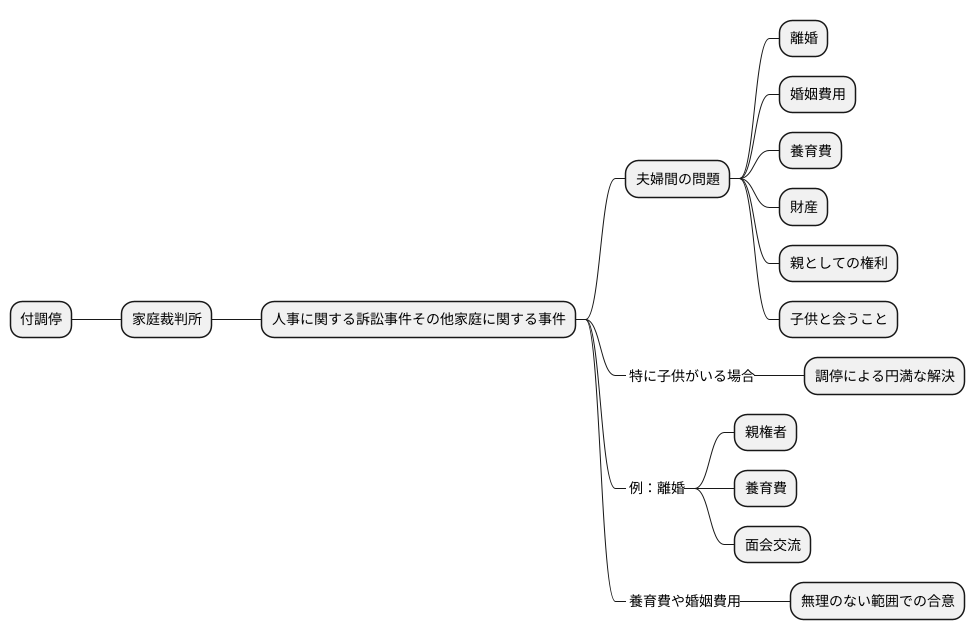

付調停の対象となる事件

家庭の揉め事を解決するための話し合いの場として、付調停という制度があります。これは、家庭裁判所で扱う事件に付随して行われる調停手続きです。どのような事件でこの付調停が利用できるのかというと、法律で定められた「人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件」に限られています。

具体的には、夫婦間の問題でよく見られる、離婚や婚姻費用の分担、養育費の支払い、財産の分け方、親としての権利の変更、子供と会うことなどが挙げられます。これらの事件は、家庭内で起こる問題であるがゆえに、当事者同士の感情的な対立が激しくなりやすいという特徴があります。

このような場合、裁判で一方的に勝敗を決めるよりも、調停という話し合いの場で、互いの言い分や気持ちを理解し合った上で解決策を探る方が、当事者にとってより良い結果につながる可能性が高いと考えられています。特に子供がいる場合、両親の関係が悪化することで、子供に大きな影響を与える可能性があります。そのため、調停による円満な解決は、子供にとって非常に重要です。

例えば、離婚の場合、親権者をどちらにするか、養育費をいくら支払うか、子供とどのように面会交流するかなど、様々な問題を話し合う必要があります。これらの問題は、裁判で争うよりも、調停でじっくり話し合い、合意に基づいて解決する方が、子供にとって望ましい結果につながることが多いです。また、養育費や婚姻費用の支払いについても、当事者の経済状況などを考慮しながら、無理のない範囲で合意を形成することが重要です。このように、付調停は、家庭内の問題を円満に解決するための有効な手段と言えるでしょう。

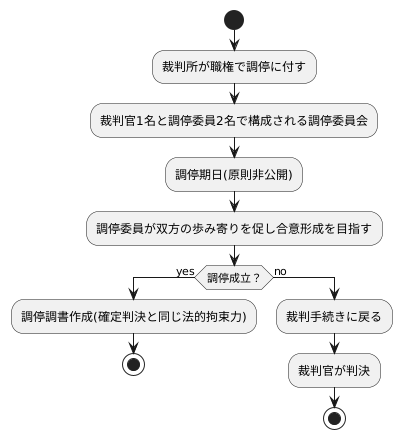

付調停の流れ

裁判手続きの中において、和解による解決を促す制度として付調停があります。これは、裁判所が職権で調停に付すことから始まります。つまり、当事者からの申し立てがなくても、裁判所が事件の内容や当事者の置かれた状況などを総合的に判断し、話し合いによる解決、すなわち調停が適切だと判断した場合に、付調停の決定が下されるのです。

付調停の決定が下されると、事件は調停委員会に送付され、調停手続きが開始されます。調停委員会は、通常、裁判官1名と調停委員2名で構成されます。調停委員は、法律の専門家だけでなく、様々な分野の経験豊富な民間人が選ばれ、当事者にとってより分かりやすい言葉で説明を行い、より実情に即した解決策を探ることができます。

調停期日には、当事者双方が調停委員会に出頭し、調停委員を交えて話し合いを行います。調停期日は、当事者の都合を考慮して決められますが、原則として非公開で行われます。調停委員は、中立的な立場で当事者の言い分を丁寧に聞き取り、双方の歩み寄りを促しながら、合意形成に向けて助言や指導を行います。

調停によって当事者間で合意が成立した場合には、調停調書が作成されます。この調停調書は、確定判決と同じ法的拘束力を持つため、当事者はその内容に従わなければなりません。もし、合意内容が履行されない場合には、強制執行の手続きをとることも可能です。

一方、調停で合意が成立しなかった場合、あるいは調停が不成立となった場合には、事件は再び裁判手続きに戻ります。そして、裁判官が証拠に基づき、判決を下すことになります。調停の期日や回数、期間などは事件の内容や当事者の状況によって異なりますが、一般的に裁判に比べて短期間で解決できることが多いというメリットがあります。また、費用も裁判に比べて安価である場合が多いです。