相続人とその法的立場

調査や法律を知りたい

『相続人』というのは、亡くなった人の財産を受け継ぐ人のことですよね?

調査・法律研究家

はい、そうです。亡くなった人の財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて全てを受け継ぐ人のことを『相続人』と言います。

調査や法律を知りたい

誰でも相続人になれるんですか?

調査・法律研究家

いいえ、誰でもなれるわけではありません。法律で決められた人が相続人になります。一般的には、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹が相続人となります。

相続人とは。

亡くなった人の財産や借金などの権利や義務をすべてまとめて受け継ぐ人を、相続人といいます。法律では、亡くなった人の配偶者、子供、親などの直系の親族、そして兄弟姉妹が、相続人として決められています。ここでは、相続人について説明します。

相続人の定義

人が亡くなると、その人が持っていた財産や権利、そして負債は誰かに引き継がれなければなりません。この、故人のあらゆるものをまとめて引き継ぐ人を相続人といいます。相続人は、故人の残したプラスの財産、例えば現金や土地、建物といったものだけでなく、借金などのマイナスの財産も全て引き継ぐことになります。つまり、相続とは、プラスとマイナスの財産の全てをまとめて受け継ぐということです。

では、誰が相続人になるのでしょうか。これは、故人の好き嫌いなどで自由に決めることはできません。民法という法律によって、誰が相続人になるのかが厳格に定められています。この法律では、故人と血縁関係のある近しい親族が相続人となることが定められています。具体的には、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹などが該当します。

民法では、相続人の順位も定められています。まず、配偶者は常に相続人となります。そして、故人に子供がいる場合は、配偶者と子供が相続人になります。子供がいない場合は、配偶者と故人の両親が相続人となります。両親も既に亡くなっている場合は、配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人となります。このように、血縁関係の近さによって相続の順位が決まっており、より近しい親族が優先的に相続人となるのです。

相続は、人生における重要な出来事の一つです。誰が相続人となるのか、どのような権利と義務があるのかを理解しておくことは、将来のために大切なことです。専門家である弁護士や司法書士などに相談することで、より詳しい情報を得ることができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 相続 | 故人のプラスの財産(現金、土地、建物など)とマイナスの財産(借金など)の全てをまとめて受け継ぐこと |

| 相続人 | 故人の財産や権利、負債を引き継ぐ人。民法で定められた故人と血縁関係のある近しい親族が該当 |

| 相続人の順位 | 民法で厳格に定められている。 1. 配偶者(常に相続人) 2. 子供(故人に子供がいる場合、配偶者と子供が相続人) 3. 両親(子供がいない場合、配偶者と両親が相続人) 4. 兄弟姉妹(両親が既に亡くなっている場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人) ※血縁関係の近さによって相続の順位が決まり、より近しい親族が優先 |

| 相続の重要性 | 人生における重要な出来事の一つ。誰が相続人となるのか、どのような権利と義務があるのかを理解しておくことが大切 |

相続順位の原則

人が亡くなった時、その方の財産は誰に引き継がれるのか、誰にどの順番で相続の権利があるのかというルールがあります。これを相続順位といいます。

まず、第一順位の相続人は、亡くなった方の子供たちです。子供たちが複数いる場合は、皆が同じ割合で財産を相続します。もし、子供がすでに亡くなっている場合は、その子供、つまり亡くなった方から見ると孫にあたる人が、代わりに相続人となります。これを代襲相続といいます。

次に、第二順位の相続人は、亡くなった方の配偶者と両親です。配偶者は、常に相続人となります。両親は、子供がいない場合に相続人となります。もし、両親がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。

第三順位の相続人は、亡くなった方の兄弟姉妹です。兄弟姉妹も複数いる場合は、皆が同じ割合で財産を相続します。もし、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子供、つまり亡くなった方から見ると甥や姪にあたる人が、代わりに相続人となります。これも代襲相続です。

このように、法律では亡くなった方との血縁関係が近い順番に相続人を決めており、円滑な相続手続きができるように定められています。また、相続人となる権利を放棄することもできます。これは相続放棄と呼ばれ、借金などが多い場合に利用されます。相続放棄の手続きは家庭裁判所で行います。

相続は、誰にでも起こりうる身近な問題です。法律で定められた相続順位や相続放棄などの制度について、あらかじめ知っておくことが大切です。必要に応じて、専門家などに相談することも考えてみましょう。

| 順位 | 相続人 | 条件 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 第一順位 | 子供 | – | 子供が複数いる場合は均等に相続 子供が亡くなっている場合は、孫が代襲相続 |

| 第二順位 | 配偶者と両親 | 子供がいない場合 | 配偶者は常に相続人 両親が亡くなっている場合は、兄弟姉妹が第三順位の相続人 |

| 第三順位 | 兄弟姉妹 | 両親が亡くなっている場合 | 兄弟姉妹が複数いる場合は均等に相続 兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥姪が代襲相続 |

配偶者の特別な立場

{亡くなった人の配偶者は、常に財産を受け継ぐ権利を持つ特別な立場にあります。これは、子供がいてもいなくても変わりません。夫婦は共に暮らし、共に財産を築き上げてきたという考え方が根底にあります。そのため、法律は配偶者を特に保護するよう定めています。

配偶者が持つ相続権には、必ず受け取れる部分と、一定の条件を満たせば受け取れる部分があります。必ず受け取れる部分は、全体の少なくとも3分の1です。残りの3分の2は、子供や親などの他の相続人と分け合います。例えば、子供が一人もいない場合は、配偶者は全体の2分の1を必ず受け取ります。残りの2分の1は、亡くなった人の親が受け継ぎます。もし親もすでに亡くなっている場合は、配偶者が全てを受け継ぎます。

さらに、配偶者には「配偶者居住権」という特別な権利が認められています。これは、亡くなった人と住んでいた家について、その家に住み続ける権利のことです。持ち家でも賃貸でも関係なく、配偶者は無償で住み続けることができます。この権利は、配偶者が再婚したり、自ら放棄したりしない限り、一生涯続きます。この制度があるおかげで、配偶者は住み慣れた家を出て行く必要がなく、安心して生活を送ることができます。

このように、法律は配偶者の生活を守り、財産を確実に受け継げるよう配慮しています。これは、夫婦が人生を共に歩み、支え合ってきたことを尊重する姿勢の表れと言えるでしょう。配偶者居住権は、特に高齢の配偶者にとって大きな支えとなり、生活の安定に役立っています。

| 相続権 | 内容 | 条件 |

|---|---|---|

| 法定相続分 | 全体の少なくとも1/3 子供なし:全体の1/2 子供・親なし:全体 |

常に受け取れる |

| 配偶者居住権 | 亡くなった人と住んでいた家に無償で住み続ける権利 | 再婚または権利放棄まで |

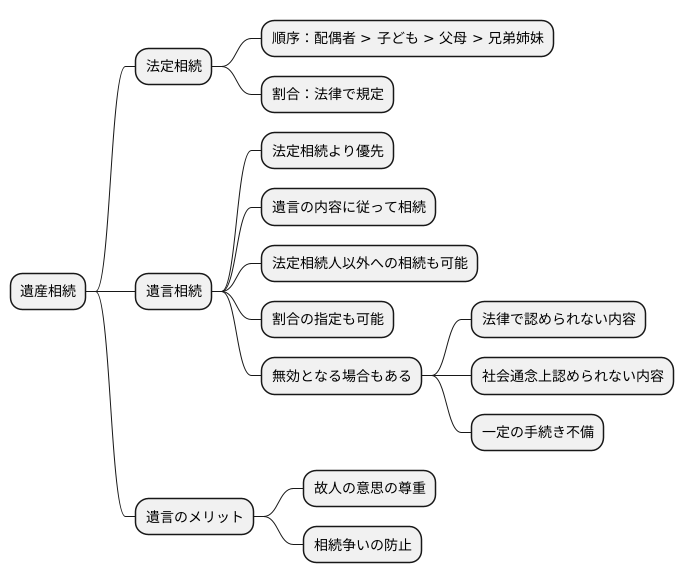

相続と遺言の関係

人が亡くなると、その人の持っていた財産は、残された家族などに引き継がれます。これを相続といいます。相続は、民法という法律で定められた順序に従って行われるのが基本です。配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹という順番で、それぞれの割合も法律で決められています。これを法定相続といいます。

しかし、故人が生前に自分の財産をどのように分けてほしいかを書いた文書、つまり遺言があれば、この遺言の内容が法律で定められた相続よりも優先されます。遺言は、故人の最期の意思表示であり、尊重されるべきものだからです。

遺言があれば、法律で決められた相続人以外の人にも財産を残すことができます。例えば、親しい友人やお世話になった人、あるいは慈善団体などに財産を寄付することも可能です。また、法定相続分とは異なる割合で財産を分けることもできます。例えば、子どもが二人いる場合、法律では財産を半分ずつ相続することになりますが、遺言で「長男に7割、次男に3割」と指定することも可能です。

ただし、どんな遺言でも全てが有効になるわけではありません。例えば、法律で認められない内容の遺言や、社会全体の道徳に反するような遺言は無効とされます。また、遺言を書く際に、一定の手続きを守らないと無効になることもあります。例えば、自筆証書遺言の場合、全文を自分で書き、日付と氏名も書いて押印する必要があります。これらの要件を満たしていない遺言は、法的な効力を持たないため、注意が必要です。

遺言は、故人の意思を尊重するだけでなく、相続に関する争いを防ぐ効果もあります。相続人は、遺言の内容に従って財産を分けることで、感情的な対立を避け、円満な相続を実現することができます。そのため、将来の相続トラブルを避けるためには、遺言を作成しておくことが重要と言えるでしょう。

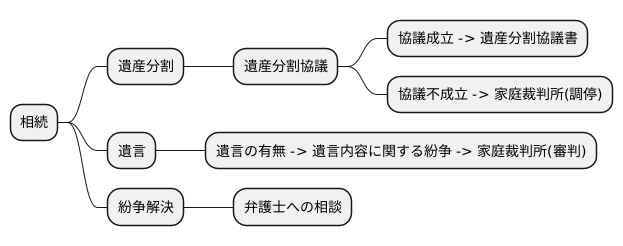

相続をめぐる紛争

人が亡くなると、その方の財産は残された家族に引き継がれますが、この財産の受け渡しを相続といいます。しかし、この相続が原因で、家族間で争いごとが起こってしまうことが少なくありません。お金や土地、家といった財産をどのように分けるのか、揉めてしまうのです。

相続人が複数いる場合、みんなで集まって財産の分け方を話し合います。これを遺産分割協議といいます。話し合いがまとまれば、遺産分割協議書という書面に内容を記し、それに基づいて財産が分けられます。しかし、相続する人が多かったり、既に確執があったりするとなかなか話がまとまらないこともあります。

遺産分割協議がうまくいかない場合は、家庭裁判所に間に入ってもらうことができます。家庭裁判所では、調停という話し合いの場を設けてくれます。調停では、裁判官や調停委員といった専門家が、中立な立場で解決に向けた助言をしてくれます。当事者同士だけで話し合うよりも冷静に、そしてスムーズに解決できる可能性が高まります。

また、亡くなった方が遺言を残していた場合、その内容が原因で争いが起こることもあります。遺言の内容が法律に合っているのか、あるいは遺言を書いた時に本人の意思はしっかりしていたのかなど、様々な理由で遺言の効力について争われることがあります。このような場合は、家庭裁判所に審判を申し立てることができます。家庭裁判所は、関係者から話を聞いたり、証拠を調べたりして、最終的な判断を下します。

相続に関する争いは、複雑で長引くことが多いです。法律の知識が必要となる場面も多く、自分だけで解決するのは難しい場合もあります。そのため、法律の専門家である弁護士に相談することも、解決への近道となるでしょう。弁護士は、相続に関する法律に精通しており、適切な助言や手続きのサポートをしてくれます。一人で抱え込まずに、早めに相談することで、より良い解決へと繋がります。

適切な準備の必要性

人は誰しもいつかは亡くなります。そして、その後に残された財産は、法に基づいて家族や親族などに引き継がれます。これが相続です。相続は誰にでも起こりうることですから、前もってきちんと準備しておくことがとても大切です。準備を怠ると、後に残された家族が思いがけない苦労をすることになりかねません。

まず、自分の財産をどのように分けてほしいかをしっかりと考え、遺言書を作成しておくことが重要です。遺言書は、自分の意思を明確に伝えるための大切な手段です。誰に何を相続させるか、具体的に書き記しておくことで、相続人同士の争いを防ぎ、円満な相続を実現することができます。

また、相続には税金がかかることを忘れてはいけません。相続税は、相続によって受け取った財産の額に応じて計算されます。財産の評価額や相続人の数によって税額は変わります。相続税の負担を軽くするために、生前に財産を贈与したり、生命保険を活用したりする方法があります。

相続や相続税についてよくわからない場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせて、最適な相続対策を提案してくれます。相続税の計算方法や節税対策、遺言書の作成方法など、様々なアドバイスを受けることができます。複雑な手続きも専門家のサポートがあれば安心です。

相続は人生における大きな出来事の一つです。前もってしっかりと準備し、必要な知識を身につけておくことで、相続の手続きをスムーズに進めることができます。残された家族が困らないように、早いうちから準備を始めましょう。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 相続の重要性 | 人はいつか亡くなり、財産は相続される。事前の準備が大切で、準備を怠ると家族が苦労する可能性がある。 |

| 遺言書の作成 | 財産の分け方を考え、遺言書を作成することが重要。遺言書は自分の意思を伝える手段であり、相続人同士の争いを防ぎ、円満な相続を実現する。 |

| 相続税 | 相続には税金がかかる。相続税は財産の額に応じて計算され、財産の評価額や相続人の数によって税額は変わる。生前贈与や生命保険を活用することで負担を軽減できる。 |

| 専門家への相談 | 相続や相続税についてわからない場合は、税理士などの専門家に相談することが推奨される。専門家は個々の状況に合わせた最適な相続対策を提案する。 |

| 相続の準備 | 相続は人生における大きな出来事。事前の準備と必要な知識を持つことで手続きをスムーズに進めることができる。残された家族が困らないように早めの準備を推奨。 |