会社員と年金:2号被保険者とは?

探偵について知りたい

『2号被保険者』って、どんな人のことを言うんですか?

探偵研究家

簡単に言うと、会社員や公務員など、厚生年金や共済組合に加入している人のことだよ。

探偵について知りたい

つまり、会社で働く人や役所の職員ってことですね。国民年金とは違うんですか?

探偵研究家

そうだよ。国民年金の中にいくつかの種類があって、その中の一つが2号被保険者なんだ。厚生年金や共済組合に加入している人は、国民年金の2号被保険者として扱われるんだよ。そして、保険料は給料の額に応じて決められるんだ。

2号被保険者とは。

会社員や公務員など、厚生年金や共済年金に入っている人は、国民年金の加入者区分の中で「2号被保険者」と呼ばれます。2号被保険者の国民年金保険料は、お給料の額に応じて決まります。

2号被保険者の概要

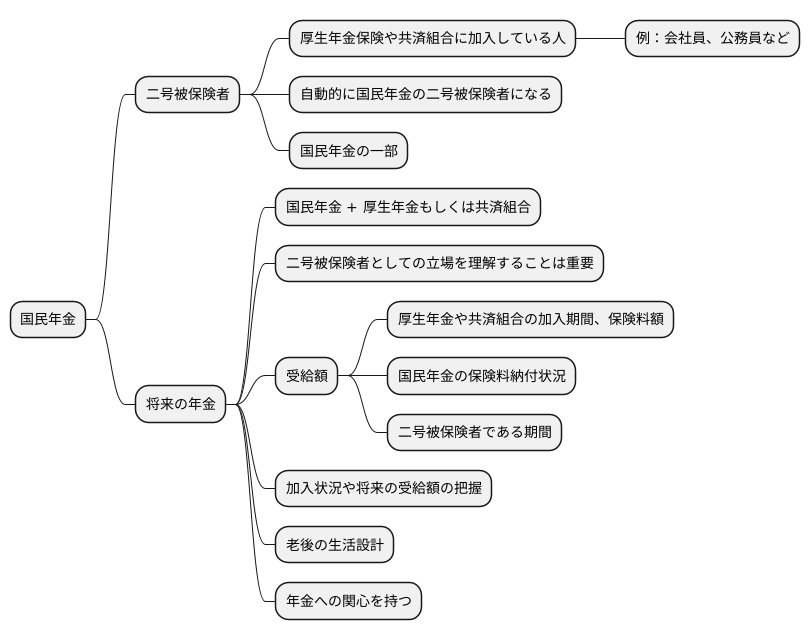

国民皆年金という制度の下、国民年金には三つの種類があります。その一つである二号被保険者とは、厚生年金保険や共済組合に加入している人のことを指します。分かりやすく言うと、会社員や公務員などがこの二号被保険者に該当します。

会社で働く人や公的な仕事に就いている人は、厚生年金保険や共済組合に加入することで、自動的に国民年金の二号被保険者にもなります。つまり、厚生年金や共済組合と国民年金は別々の制度ではなく、二号被保険者は国民年金の一部と考えることができます。将来受け取る年金は、この国民年金に、厚生年金もしくは共済組合で積み立てた年金を合わせたものになります。

この二種類の年金を合わせて受け取ることになるため、二号被保険者としての立場を正しく理解しておくことは、将来の年金生活設計にとって非常に重要です。将来受け取る年金額は、厚生年金や共済組合の加入期間、そして支払った保険料の額によって変化します。また、国民年金も同様に、保険料の納付状況によって将来の受給額が変わるため、二号被保険者である期間も年金額に影響します。

自分の加入状況や将来の受給額についてきちんと把握しておけば、将来どれくらいの年金を受け取れるのかがはっきりと分かり、老後の生活設計を立てる上でも役立ちます。将来の年金生活に不安を抱くことなく、安心して暮らせるように、今のうちから自分の年金について関心を持つようにしましょう。

加入対象者

2号被保険者となるのは、主に会社で働く人や公務員です。会社で働く人といっても、正社員だけでなく、パートやアルバイト、契約社員など、様々な働き方の人が含まれます。つまり、雇われ方に関わらず、一定の条件を満たせば2号被保険者になれるということです。

では、どのような条件があるのでしょうか。まず、働く時間が正社員の4分の3以上あることが大切です。例えば、正社員の週の労働時間が40時間だとすると、週に30時間以上働いている必要があります。次に、月の収入が8万8千円以上あることも条件です。この2つの条件を満たしていない場合、配偶者の扶養に入る3号被保険者となる場合があります。

公務員の場合も、国家公務員や地方公務員など、様々な職種の人が2号被保険者に該当します。ただし、公務員の種類によっては加入する年金制度が異なる場合もあります。例えば、学校の先生などは共済年金に加入します。しかし、共済年金も国民年金の一部であるため、基本的には2号被保険者と同様に扱われます。

自分が2号被保険者かどうか分からない場合は、まず勤め先に確認してみましょう。会社の担当者や人事部に聞けば、教えてもらえるはずです。それでも不安な場合は、近くの年金事務所に問い合わせてみましょう。専門の職員が丁寧に教えてくれます。電話や窓口で相談できますので、気軽に利用してみましょう。

| 被保険者種類 | 対象者 | 加入条件 | 確認方法 |

|---|---|---|---|

| 2号被保険者 | 会社員(正社員、パート、アルバイト、契約社員など)、公務員 |

|

|

| 3号被保険者 | 2号被保険者の扶養に入る配偶者 | 2号被保険者の加入条件を満たさない場合 | – |

保険料の仕組み

私たち従業員の年金保険料は、どのようにして決まり、支払われているのでしょうか。毎月のお給料明細を見ると、年金保険料が天引きされているのに気づきます。この保険料は、私たちが将来受け取る年金の財源となる大切なものです。

保険料の金額は、お給料の額に応じて変わります。「標準報酬月額」と呼ばれる金額を基準に計算され、標準報酬月額が高ければ高いほど、支払う保険料も多くなります。標準報酬月額は、おおよそその月の給与額に連動しており、毎年4月から6月までの3か月間の給与の平均額をもとに決定されます。つまり、給料が上がれば標準報酬月額も上がり、それに伴って保険料も増える仕組みです。

お給料から天引きされている保険料は、実は全額ではありません。事業主、つまり会社も同額の保険料を負担しています。私たちが負担する保険料と会社が負担する保険料を合わせて、初めて年金保険料として納付されるのです。ですから、給与明細に記載されている金額は、実際に支払われている保険料の半分ということになります。残りの半分は、会社が負担してくれているわけです。

この保険料は、将来受け取る年金額に直接関係します。きちんと納付されていれば、将来、年金として受け取ることができます。逆に、未納があると、将来受け取れる年金額が減ってしまう可能性があります。そのため、保険料が正しく納付されているかを確認することはとても大切です。「ねんきん定期便」で確認できますし、勤務先に問い合わせることもできます。

将来、安心して暮らせるように、年金保険料の仕組みを理解し、適切に管理していくことが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 保険料の決定 | 標準報酬月額を基準に計算。標準報酬月額は、4-6月の給与平均額に基づき決定。 |

| 保険料の支払 | 給与から天引きされる額と、会社が同額負担。 |

| 保険料と年金額の関係 | 保険料の納付額に応じて、将来の年金額が決定。未納は年金額減額の可能性あり。 |

| 確認方法 | ねんきん定期便、勤務先への問い合わせ。 |

将来の年金

老後の暮らしを支える大切な収入源である老齢年金は、国民年金に厚生年金、あるいは共済年金を合わせたものです。これらはまとめて老齢年金と呼ばれ、老後の生活の大きな支えとなります。老齢年金の受給額は、加入期間や納めた保険料の額に応じて計算されます。厚生年金や共済年金への加入期間が長く、より多くの保険料を納めてきた人ほど、受け取れる年金額は多くなります。

受け取り始める年齢も、60歳から75歳までの間で自由に選ぶことができます。受給開始年齢を遅らせれば遅らせるほど、もらえる年金額は増えます。例えば、70歳まで働き続けた場合、65歳で受給を開始するよりも多くの年金を受け取ることができます。反対に、60歳から受給を開始すれば、より早く年金を受け取ることができますが、毎月の受給額は少なくなります。どちらが有利かは、個々の生活状況や健康状態、人生設計によって異なります。

将来の生活設計を踏まえ、最適な受給開始年齢を選ぶことが大切です。そのためには、年金制度についてよく理解しておく必要があります。年金制度は複雑な仕組みに見えるかもしれません。もし、年金について分からないことや不安なことがあれば、お近くの年金事務所で相談してみましょう。専門の職員が丁寧に説明し、疑問や不安を解消するお手伝いをしてくれます。年金事務所だけでなく、市区町村役場でも年金相談を受け付けている場合があります。将来の年金についてしっかりと計画を立て、安心して老後を迎えられるように準備しておきましょう。

| 老齢年金 | 受給額 | 受給開始年齢 | 相談窓口 |

|---|---|---|---|

| 国民年金、厚生年金、共済年金を合わせたもの。老後の生活の大きな支え。 | 加入期間や納めた保険料の額に応じて計算。厚生年金や共済年金への加入期間が長く、より多くの保険料を納めてきた人ほど、受け取れる年金額は多くなる。 | 60歳から75歳までの間で自由に選択可能。受給開始年齢を遅らせれば遅らせるほど、もらえる年金額は増える。 | お近くの年金事務所、市区町村役場 |

まとめ

会社員や公務員など、お勤めの方々は厚生年金や共済組合といった年金制度に加入しており、2号被保険者と呼ばれています。この2号被保険者となることで、将来、年金を受け取ることができます。毎月の給料から天引きされる形で保険料が支払われており、この保険料は将来受け取る年金額を計算する上で重要な要素となります。どのくらいの期間、2号被保険者として加入していたか、そして、どのくらいの金額の保険料を支払ってきたかによって、将来受け取ることができる年金額は変わってきます。

加入期間が長ければ長いほど、また、支払った保険料の額が多ければ多いほど、将来受け取れる年金額は多くなります。将来、安心して暮らしていくためには、自分が2号被保険者としてどのような状況にあるのか、そして将来どのくらいの年金を受け取ることができるのかを正しく理解しておくことが大切です。今の自分の加入状況や将来の年金額の見込みについて、簡単に確認する方法があります。「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」といった便利な仕組みを利用すれば、いつでも、自分の年金情報を確認することができます。

「ねんきんネット」では、パソコンやスマートフォンを使って、いつでもどこでも自分の年金情報を確認できます。一方、「ねんきん定期便」は、日本年金機構から定期的に送られてくる書類で、加入状況や見込み額などが記載されています。もし、年金制度についてわからないことや不安なことがあれば、一人で悩まずに、お近くの年金事務所に相談してみましょう。年金事務所には、年金制度に精通した職員がおり、様々な疑問や悩みに対して、的確な助言をしてくれます。年金は、将来の生活の基盤となる大切なものです。自分の年金についてしっかりと理解し、将来の生活設計に役立てていきましょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 2号被保険者 | 会社員や公務員など、厚生年金や共済組合といった年金制度に加入している人。将来、年金を受け取ることができる。 |

| 保険料 | 毎月の給料から天引きされる。将来受け取る年金額を計算する上で重要な要素。 |

| 年金額の決定要素 | 2号被保険者としての加入期間と支払った保険料の額。期間が長く、額が多いほど、将来受け取れる年金額は多くなる。 |

| 年金情報確認方法 | 「ねんきんネット」:パソコンやスマートフォンを使っていつでもどこでも確認可能。 「ねんきん定期便」:日本年金機構から定期的に送られてくる書類で、加入状況や見込み額などが記載。 |

| 相談窓口 | お近くの年金事務所。年金制度に精通した職員が様々な疑問や悩みに対して的確な助言をしてくれる。 |