盗聴と法律:ICレコーダーの正しい使い方

調査や法律を知りたい

先生、『ICレコーダー』についてよくわからないのですが、カセットテープのレコーダーと比べてどんなところが便利なんですか?

調査・法律研究家

いい質問だね。ICレコーダーは、カセットテープを使わないので、テープを巻き戻したり早送りしたりする必要がないんだ。聞きたいところをすぐに再生できるんだよ。

調査や法律を知りたい

へえー、便利ですね!他に何か違いはありますか?

調査・法律研究家

録音したものをパソコンに取り込んで、編集したり保存したりすることも簡単にできるよ。それに、小さくて軽いから持ち運びにも便利なんだ。

ICレコーダーとは。

電子的に音声を記録できる機械である『ICレコーダー』(デジタル録音機)について説明します。カセットテープに録音するテープレコーダーのように、ICレコーダーは内蔵のICメモリーに音声をデジタルデータとして保存します。カセットテープ式の録音機と比べると値段は少し高いですが、次のような優れた点があります。

録音の基礎知識

小型軽量化が進み、誰もが気軽に使えるようになった録音機器。会議や授業の内容を記録したり、楽器の練習を録音して確認したり、思いついたことを音声でメモしたりと、使い道は実に様々です。とても便利な道具ですが、その手軽さゆえに、使い方を誤ると、知らぬ間に他人の権利を侵害したり、法律に違反したりする可能性があることも忘れてはなりません。

特に注意が必要なのは、他人の会話を本人の同意なしに録音する行為です。これは、個人の私生活を守る権利を侵害する行為にあたります。場合によっては、盗聴行為とみなされ、罪に問われる可能性も出てきます。誰かの会話を録音する際には、必ず事前に許可を得ることが大切です。許可なく録音した音声は、たとえ個人的な記録であっても、裁判などの証拠として使うことはできません。

盗聴とは、他人の会話をその人の知らないうちにこっそり録音する行為を指します。探偵などの仕事で盗聴を行う場合は、法律で定められた手続きを踏まなければなりません。一般の人が個人的な理由で盗聴を行うことは、法律で禁止されています。会話の内容によっては、名誉毀損罪や侮辱罪にあたることもあり、民事上の損害賠償責任を負うケースもあります。

録音機器を使う際には、どのような場合に録音することが許されているのか、法律でどのように定められているのかをきちんと理解しておくことが重要です。法律の知識だけでなく、倫理的な面も考慮しなければなりません。録音する目的は何なのか、録音した音声をどのように使うのか、録音によって誰かに迷惑をかけたり傷つけたりする可能性はないかなど、よく考えてから使うようにしましょう。便利な道具だからこそ、責任感を持って、正しく使うことが求められます。

| 行為 | 詳細 | 注意点 | 結果 |

|---|---|---|---|

| 他人の会話を本人の同意なしに録音 | 個人の私生活を守る権利を侵害する行為 | 事前に許可を得ることが大切 | 裁判などの証拠として使えない、盗聴行為とみなされ罪に問われる可能性 |

| 盗聴 | 他人の会話をその人の知らないうちにこっそり録音する行為。探偵などは法律で定められた手続きが必要 | 一般の人が個人的な理由で行うことは法律で禁止 | 名誉毀損罪や侮辱罪、民事上の損害賠償責任を負うケースも |

| 録音全般 | 録音機器は誰でも気軽に使える | どのような場合に録音が許されているか、法律でどのように定められているかを理解する。倫理的な面も考慮する(録音の目的、使用方法、迷惑をかける可能性など)。 | 責任感を持って正しく使うことが求められる |

違法な録音とは

他人の話し言葉をひそかに録音することは、個人の大切な領域を踏み荒らす行為であり、許されるものではありません。たとえそれが事実を明らかにするためであったとしても、きちんとした理由なく他人の話し言葉を録音することは、法律に反する可能性があります。特に、話し合いの場にいなかった第三者との会話を録音する行為は、盗聴と見なされ、重い罰則が科される可能性があります。

例えば、職場において、同僚の陰口をこっそりと録音し、それを上司に伝えるといった行為は、たとえ内容が事実であったとしても、法律違反となる可能性があります。職場での人間関係のもつれから、つい感情的に録音してしまうこともあるかもしれませんが、そのような行為は相手の人格を傷つけ、職場環境を悪化させるだけでなく、自分自身も法的責任を問われる可能性があることを忘れてはなりません。

また、家庭内での夫婦間の会話であっても、許可なく録音することは、互いの信頼関係を損ない、プライバシーの侵害にあたる可能性があります。夫婦といえども、それぞれが独立した人格を持つ個人であることを尊重し、相手の気持ちを思いやる必要があります。たとえ夫婦喧嘩の最中で感情が高ぶっていても、無断で録音することは避けなければなりません。

録音は、時として便利なツールとなりえますが、使い方を誤ると、取り返しのつかない事態を招く可能性があります。相手との信頼関係を築き、良好なコミュニケーションを保つためにも、常に相手の許可を得ること、そして録音した内容を適切に扱うことを心がけましょう。相手の人格やプライバシーを尊重することは、社会生活を送る上で非常に大切なことです。軽はずみな行動で相手を傷つけたり、法的なトラブルに巻き込まれたりしないよう、十分に注意しましょう。

| 状況 | 録音の可否 | 法的リスク | 倫理的問題 |

|---|---|---|---|

| 職場での同僚の陰口 | 不可 | 盗聴罪 | 人格権侵害、職場環境悪化 |

| 家庭内での夫婦間の会話 | 不可(許可なく) | プライバシー侵害 | 信頼関係の損失 |

| 第三者との会話(本人が不在) | 不可 | 盗聴罪(重い罰則) | プライバシー侵害 |

| 一般的な会話 | 許可が必要 | 無許可の場合、法的トラブル | 相手への配慮不足 |

適法な録音の範囲

誰でも手軽に使える録音機のおかげで、会議や打ち合わせの内容を記録することが簡単になりました。しかし、録音は時に法律に触れる可能性もあるため、注意が必要です。公の場での録音について考えてみましょう。会議や講演会のような、大勢の人が集まる場で録音をするのは、基本的には認められています。ただし、主催者が録音禁止を明確に示している場合は、その指示に従う必要があります。許可なく録音した場合、トラブルに発展する可能性も考えられます。

次に、自分自身の発言を録音する場合についてです。重要な商談や契約の場で、自分を守るために自分の発言を録音するのは、一般的に問題ないとされています。言った、言わないといった水掛け論を防ぎ、後々のトラブル回避に役立ちます。また、病院で医師の診察を受ける際にも、録音は有効です。医師の説明内容や指示を記録することで、医療ミスなどの問題が起きた場合に、証拠として役立つ可能性があります。自分の身を守るための手段として、録音を有効活用することは重要です。

しかし、どんな場合でも無制限に録音が許されるわけではありません。たとえ適法な範囲内であっても、相手への配慮は欠かせません。相手に録音していることを伝えなかったり、こっそりと録音したりすることは、信頼関係を損なう可能性があります。録音する際には、相手にその旨を伝え、同意を得ることが大切です。相手に不快感を与えないよう、録音の目的や方法を丁寧に説明し、理解を得るように努めましょう。このように、録音は便利な反面、使い方を誤るとトラブルに発展する可能性もあります。法律の範囲を理解し、相手への配慮を忘れずに、適切な方法で録音を行うことが重要です。

| 状況 | 録音の可否 | 注意点 |

|---|---|---|

| 会議・講演会など公の場 | 主催者が録音禁止を明確に示していない場合、基本的に認められている | 主催者の指示に従う必要がある |

| 自分自身の発言の録音 | 一般的に問題ない | 商談、契約、病院での診察時などに有効 |

| 医療現場での録音 | 医療ミスなどの問題発生時の証拠として有効 | 無断録音はトラブルの可能性あり |

| 全般 | どんな場合でも無制限に録音が許されるわけではない | 相手に録音していることを伝え、同意を得ることが大切。録音の目的や方法を丁寧に説明し、理解を得るように努める。 |

証拠としての録音

裁判で証拠として使われる音声の記録について説明します。民事裁判や刑事裁判では、録音機で記録された音声が証拠になることがあります。しかし、何でもかんでも証拠になるわけではありません。証拠として認められるには、いくつかの条件があります。

まず、いつ、どこで、誰が録音したのかがはっきりしていることが大切です。録音した日時や場所、会話に参加していた人が誰なのかを記録に残しておけば、証拠としての信頼性を高めることができます。たとえば、手帳に録音した日時や場所、会話の相手などを記録しておくと良いでしょう。また、録音した機器の種類や型番なども記録しておくと、さらに信頼性を高めることができます。

次に、録音された内容が本当にあったことを証明できるかどうかも重要です。録音された内容が事実と異なっていたり、一部が消されていたり、追加されていたりすると、証拠として認められない可能性があります。録音したデータを編集したりせず、元のままの状態で保管することが大切です。第三者による証明も重要です。可能であれば、録音時に第三者に立ち会ってもらい、録音内容の正確性を証明してもらうと、証拠としての価値が高まります。

そして、録音の方法が法律に反していないことも重要です。たとえ重要な情報が含まれていても、違法な方法で録音されたものは証拠として採用されないことがあります。例えば、他人の家に忍び込んで会話を録音するなど、プライバシーを著しく侵害する方法で録音したものは、違法と判断される可能性があります。

最後に、録音データが証拠として認められるかどうかは、裁判所の判断によります。裁判所は、録音の状況や方法、証拠としての価値などを総合的に判断し、証拠として採用するかどうかを決定します。そのため、録音を行う際には、常に法律を遵守し、慎重に行動することが重要です。証拠として認められる可能性を高めるためには、弁護士などの専門家に相談することも有効な手段です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 日時・場所・人物 | 録音日時、場所、会話参加者を記録する(手帳への記録などが有効)。録音機器の種類・型番も記録すると尚可。 |

| 信憑性 | 録音内容の真実性、編集の有無が重要。第三者による証明があると価値が高まる。 |

| 合法性 | 違法な録音方法(例:他家への侵入)は証拠として認められない可能性がある。 |

| 裁判所の判断 | 録音状況、方法、証拠価値を総合的に判断し、裁判所が採用可否を決定。 |

| その他 | 法律遵守、慎重な行動が重要。専門家への相談も有効。 |

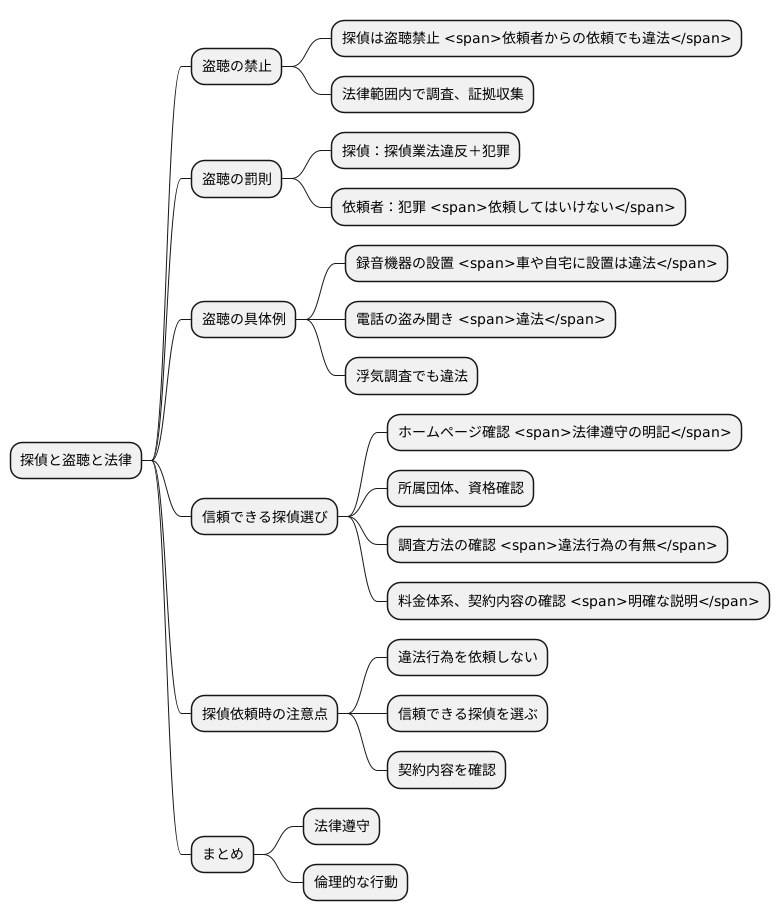

探偵と盗聴

探偵の仕事では、盗聴は法律で固く禁じられています。依頼者から証拠を集めてほしいと頼まれた場合でも、法律に反する盗聴をしてはいけません。探偵は、法律の範囲内で調査を行い、法律に沿ったやり方で証拠を集める必要があります。

もし探偵が法律に反する盗聴をした場合、探偵業法違反になるだけでなく、犯罪として罰せられることもあります。依頼者も、法律に反する盗聴を依頼することは犯罪にあたるため、絶対にしてはいけません。探偵に調査を依頼する際は、法律を守り、道徳にかなった行動をとるように依頼することが大切です。

具体的には、会話の内容を録音する機器を相手の車や自宅に勝手に仕掛けるなどの行為は、盗聴にあたります。また、電話を盗み聞きする行為も違法です。たとえ、浮気調査などの目的であっても、これらの行為は許されません。

信頼できる探偵を選ぶことも重要です。探偵事務所のホームページなどで、法律遵守を明記しているか、所属団体や資格などを確認しましょう。相談時に、どのような方法で調査を行うのか、法律に反する行為はしないかなどをしっかりと確認することも重要です。料金体系が明確で、契約内容をきちんと説明してくれる探偵事務所を選ぶことも、トラブルを防ぐポイントです。

探偵に調査を依頼する際は、違法行為を依頼しない、信頼できる探偵を選ぶ、契約内容をしっかり確認するといった点に注意することで、法律に反することなく、スムーズな調査が可能になります。依頼者も探偵も、法律を遵守し、倫理的な行動をとるように心がけましょう。