緊急退避!コードレッド徹底解説

調査や法律を知りたい

先生、「コードレッド」ってどういう意味ですか? ニュースで時々聞くのですが、よくわからなくて。

調査・法律研究家

いい質問だね。「コードレッド」は、とても危険な状態とか、今すぐ何かをしなければならない緊急事態を表す言葉だよ。 例えば、病院で火災が起きた時などに「コードレッド」が宣言されることがあるね。

調査や法律を知りたい

つまり、危険だからすぐに逃げなきゃいけないってことですか?

調査・法律研究家

その通り!「コードレッド」は、すぐに避難したり、安全な場所に移動したりする必要があることを伝えるための警告信号なんだよ。

コードレッドとは。

コードレッドとは

非常事態発生を知らせる警告、「コードレッド」をご存じでしょうか。これは、病院や学校、公共施設などで、差し迫った危険や緊急事態の発生を知らせる重要な合図です。火災の発生や爆発物の発見、危険なガス漏れ、あるいは不審者の侵入など、状況は様々ですが、いずれも人命に関わる重大な事態であり、迅速な対応が求められます。

コードレッドが発令された場合、何よりもまず落ち着いて行動することが大切です。慌てふためいてしまうと、かえって状況を悪化させる恐れがあります。周囲の人々と協力し、声を掛け合いながら、落ち着いて行動することで、混乱を防ぎ、安全を確保することができます。

避難の際は、あらかじめ定められた避難経路を厳守してください。勝手な判断で行動すると、思わぬ危険に遭遇する可能性があります。また、避難経路は日頃から確認しておき、緊急時に備えておくことが重要です。どこに避難すれば安全なのか、家族や同僚と話し合っておくことも大切です。

コードレッドは訓練として行われることもあります。訓練であっても、本番さながらの真剣さで取り組むことで、いざという時に適切な行動をとることができるようになります。訓練時には、係員の指示にしっかりと従い、避難の手順や注意点などを改めて確認しておきましょう。

コードレッドは、私たちの安全を守るための重要な仕組みです。日頃から意識を高め、緊急事態に備えておくことが、私たち自身の安全、そして大切な人たちの命を守ることに繋がります。いざという時に適切な行動がとれるよう、避難経路の確認や家族との話し合いなど、事前の準備を怠らないようにしましょう。

| コードレッドとは | 病院、学校、公共施設などで発生する差し迫った危険や緊急事態(火災、爆発物、ガス漏れ、不審者など)を知らせる警告 |

|---|---|

| コードレッド発令時の行動 | 落ち着いて行動、周囲と協力、混乱を防ぎ安全確保 |

| 避難時の注意点 | 定められた避難経路を厳守、日頃から避難経路を確認、家族や同僚と避難場所について話し合う |

| コードレッド訓練 | 本番さながらの真剣さで取り組み、係員の指示に従う、避難の手順や注意点を確認 |

| コードレッドの重要性 | 安全を守るための重要な仕組み、日頃から意識を高め緊急事態に備える、事前の準備が重要 |

発令の基準

非常事態を知らせる暗号「コードレッド」の発令基準は、施設の種類や規模、地域の特性によって大きく異なります。例えば、病院では、患者さんの安全確保が最優先事項となります。そのため、大規模な火災や爆発の発生、危険物の流出、あるいは凶器を持った人物の侵入といった、人命に直接関わる重大な事態が発生した場合に、コードレッドが発令されると考えられます。

学校においては、児童や生徒の安全を守ることを第一に考え、火災や地震などの自然災害に加え、不審者による襲撃といった事件も想定した上で、コードレッドを発令する基準が定められています。不審な人物が目撃された場合や、学校への侵入が確認された場合など、具体的な状況に応じて迅速に判断し、発令を行う必要があります。また、公共施設では、テロ攻撃や自然災害といった広範囲に影響を及ぼす緊急事態が発生した場合にコードレッドが発令される可能性があります。多くの人が利用する施設であるため、混乱を防ぎ、安全に避難誘導するためにも、発令基準を明確にすることが重要です。

このように、それぞれの施設では、想定される事態に基づいて具体的なコードレッド発令基準を定め、職員や利用者に対して、その内容を周知徹底することが不可欠です。また、発令基準を定めるだけでなく、定期的な訓練を実施することで、緊急時の対応能力を高め、被害を最小限に抑えるよう努めることが大切です。訓練を通して、職員や利用者は適切な行動を身につけ、冷静さを保ちながら行動できるようになり、結果として、混乱や二次被害の発生を防ぐことに繋がります。さらに、訓練を通じて課題を洗い出し、改善策を講じることで、より効果的な危機管理体制を構築することができます。

| 施設の種類 | コードレッド発令基準 | 具体的な状況 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 病院 | 人命に直接関わる重大な事態 | 大規模な火災や爆発の発生、危険物の流出、凶器を持った人物の侵入 | 患者さんの安全確保 |

| 学校 | 児童や生徒の安全を守るための緊急事態 | 不審な人物が目撃された場合や、学校への侵入が確認された場合 | 児童・生徒の安全確保 |

| 公共施設 | 広範囲に影響を及ぼす緊急事態 | テロ攻撃や自然災害 | 混乱を防ぎ、安全に避難誘導 |

| 全施設共通 | 想定される事態に基づいた基準 | 定期的な訓練の実施 | 緊急時の対応能力を高め、被害を最小限に抑える |

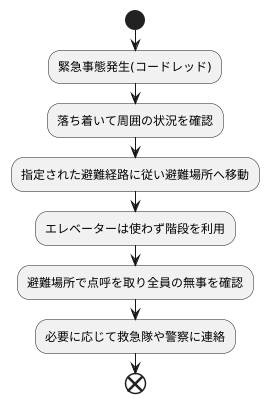

行動手順

非常事態発生! 社内では「緊急事態発生」を知らせる暗号として「赤信号発令」(コードレッド)を用いています。この暗号が何を意味するのか、そしてどのように行動するべきなのか、全社員が理解しておくことが大切です。日頃から手順を確認し、訓練にも積極的に参加することで、いざという時に冷静に行動できるよう備えましょう。

「赤信号発令」は、様々な方法で社員に伝えられます。けたたましい警報音が鳴り響くかもしれませんし、構内放送でアナウンスされるかもしれません。あるいは、特定の担当者から直接伝えられる場合もあるでしょう。どのような方法で伝えられようと、まず大切なのは落ち着いて行動することです。深呼吸をして気持ちを落ち着かせ、周囲の状況を注意深く観察しましょう。何が起こっているのか、どこが安全なのかを見極めることが重要です。

状況を把握したら、あらかじめ定められた避難経路に従って、速やかに避難場所へと移動します。この時、慌てて走ったり、大声で叫んだりするのは禁物です。周囲の人とぶつかったり、転倒したりする危険がありますし、パニックを引き起こす原因にもなります。落ち着いて、周りの人と協力しながら移動しましょう。また、避難の際はエレベーターを使ってはいけません。停電などでエレベーターが閉じ込められる恐れがあるからです。必ず階段を使って避難しましょう。

指定された避難場所に辿り着いたら、点呼を行いましょう。全員が無事避難できたかを確認することが重要です。もし、怪我をしている人がいれば、応急処置を施し、必要に応じて救急隊を呼びましょう。また、事態によっては警察に通報する必要があるかもしれません。これらの対応は、状況に応じて適切に判断する必要があります。日頃からの訓練を通して、緊急時の対応手順をしっかりと身に付けておきましょう。

「赤信号発令」時の行動手順をまとめると、以下のようになります。落ち着いて周囲の状況を確認する。指定された避難経路に従い、速やかに避難場所へ移動する。エレベーターは使わず、階段を利用する。避難場所で点呼を取り、全員の無事を確認する。必要に応じて、救急隊や警察に連絡する。これらの手順をしっかりと覚えて、緊急時に備えましょう。

訓練の重要性

火災や地震など、緊急事態が発生した際、人命を守る上で最も大切なのは、迅速かつ安全な避難です。しかし、突発的な事態に直面すると、人は冷静さを失い、適切な行動をとることが難しくなります。混乱を最小限に抑え、落ち着いた行動をとるためには、日頃からの訓練が欠かせません。 いわば訓練は、非常時のための予行演習と言えるでしょう。

訓練を通して、まず避難経路や避難場所を実際に確認することで、緊急時に迷わず行動できるようになります。 普段何気なく通っている廊下や階段も、煙が充満したり、停電したりすると、全く異なる空間に感じられることがあります。訓練を通して、建物の構造や非常口の位置を体に覚え込ませることで、視界が悪くても安全に避難できるようになります。また、訓練では、避難時の行動手順を繰り返し練習することで、緊急時にも手順を忘れず、落ち着いて行動できるようになります。 例えば、火災報知器が鳴ったら、まず初期消火を試みる、煙が充満している場合は低い姿勢で避難する、といった手順を体に染み込ませることが重要です。

さらに、訓練は、職員同士の連携を強化する絶好の機会です。 緊急時は、各人がそれぞれの役割を理解し、協力して行動することが不可欠です。訓練を通して、お互いの役割分担や連絡方法を確認し、連携を深めることで、よりスムーズで安全な避難につなげることができます。また、訓練は、緊急事態に対する意識を高める効果もあります。 普段は忘れがちな防災意識を再確認し、いざという時に冷静な判断力と行動力を発揮できるよう、心構えをしておくことが大切です。想定外の事態が発生したとしても、訓練で培った知識と経験は必ず役に立ちます。日頃から積極的に訓練に参加し、緊急事態への備えを万全にしておきましょう。

事例紹介

{緊急事態を想定した訓練の有効性を示す二つの事例について、詳しく見ていきましょう。一つ目は、不審者侵入を想定した学校での訓練です。この訓練では、想定される事態発生時に、生徒たちが教室内に留まり安全を確保するための手順を体験しました。具体的には、教室のドアにバリケードを築き、窓から見えない場所に身を隠す訓練を行いました。さらに、物音を立てずに静かに待機することも重要な訓練項目でした。この訓練を通して、生徒たちは緊急時の行動を理解するだけでなく、とっさの出来事にも冷静さを保ち、的確な判断を下せる能力を育むことができました。

二つ目の事例は、病院で発生した大規模火災に対するものです。この病院では、以前から火災発生を想定した訓練を定期的に実施していました。そのため、職員たちはコードレッド発令時における役割分担や避難誘導の手順を熟知していました。火災発生時、職員たちは日頃の訓練の成果を発揮し、患者たちを迅速かつ安全に避難させることができました。その結果、大きな混乱を招くことなく、被害を最小限に抑えることに成功しました。これらの事例は、緊急事態発生時における訓練の重要性を明確に示しています。予期せぬ事態に備え、適切な訓練を継続的に実施することが、人命を守り、被害を最小限に食い止める上で極めて重要であることを改めて認識させてくれます。}

| 事例 | 緊急事態 | 訓練内容 | 訓練の効果 |

|---|---|---|---|

| 学校 | 不審者侵入 | 教室にバリケードを築き、窓から見えない場所に身を隠し、物音を立てずに静かに待機する | 緊急時の行動を理解し、冷静さを保ち、的確な判断を下せる能力を育む |

| 病院 | 大規模火災 | コードレッド発令時における役割分担や避難誘導の手順 | 迅速かつ安全な避難により、混乱を招かず被害を最小限に抑える |

まとめ

「コードレッド」は、差し迫った危険を知らせる、人命に関わる重大な警告です。この警告が出された場合は、一刻も早く安全な場所に避難することが求められます。日頃から、コードレッド発令の基準や取るべき行動を正しく理解しておくことが大切です。各自治体や関係機関が実施する避難訓練にも積極的に参加し、緊急時の行動を身につけておきましょう。いざという時、落ち着いて行動できるよう、家族や地域で避難場所や連絡方法を確認しておくことも重要です。

コードレッドは、様々な災害を想定して発令される可能性があります。例えば、大規模な火災や地震、津波、あるいは予想を超える集中豪雨など、命に危険が及ぶと判断された場合に発令されます。また、テロや危険物漏洩といった、人為的な災害も想定されます。平時から、どのような災害リスクがあるかを認識し、それぞれの場合に適切な避難行動を取れるように準備しておくことが大切です。ハザードマップで自宅周辺の危険箇所を確認したり、非常持ち出し袋を準備したりするなど、具体的な対策を講じておくことで、いざという時の生存率を高めることができます。

施設管理者は、利用者の安全を守る責任があります。そのため、適切な設備を導入し、避難経路を確保するなど、安全対策に万全を期す必要があります。また、定期的な訓練を実施することで、職員の緊急時対応能力を高めることも重要です。さらに、地域住民との連携を強化し、迅速な情報伝達や避難支援の体制を構築することも必要です。日頃から地域との信頼関係を築き、協力体制を整えておくことで、よりスムーズな避難誘導が可能となります。

安全な社会を実現するためには、行政、企業、地域住民など、あらゆる立場の人々の協力が不可欠です。それぞれが防災意識を高め、役割を果たすことで、被害を最小限に抑えることができます。一人ひとりが「自分事」として捉え、日頃から備えることが、安全で安心な社会を築き上げていく上で、最も大切なことと言えるでしょう。

| 対象者 | コードレッド発令時の行動 | 日頃の備え |

|---|---|---|

| 個人/家族 | 安全な場所に避難 |

|

| 施設管理者 | 利用者の安全確保 |

|

| 行政/企業/地域住民 | – |

|