訴えの取下げ:訴訟終了の選択

調査や法律を知りたい

先生、『訴えの取下げ』って、どういう意味ですか?よくわからないです。

調査・法律研究家

簡単に言うと、裁判を起こした人が、やっぱり裁判をやめます、と申し出ることを指します。一度裁判が始まっても、途中でやめることができるんです。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、いつでもやめていいんですか?

調査・法律研究家

いいえ、相手が既に裁判の準備などを始めていたら、その相手方の同意が必要になります。一方的にやめるわけにはいかない場合もあるんです。

訴えの取下げとは。

民事裁判で、一度起こした訴えを取り下げることを『訴えの取下げ』といいます。訴えを取り下げると、最初から裁判を起こしていなかったことになり、裁判は終わります。ただし、問題が解決しないまま終わってしまうため、訴えられた側がはっきりとした判決を求める場合があります。そのため、訴えられた側がすでに裁判に参加している場合は、その同意がないと訴えを取り下げることはできません。

訴え取下げとは

訴えの取下げとは、民事裁判で、原告が訴えを取りやめる手続きのことを指します。民事裁判は、当事者間の揉め事を裁判所の判断で解決するための場ですが、訴えの取下げを行うと、原告の意思でこの解決手続きを終わらせることができます。例えるなら、建てた舞台を壊すようなもので、裁判による揉め事解決の手続きをなかったことにするようなものです。

ただし、この舞台の撤去は、原告の勝手な判断だけではできません。相手である被告が既に裁判に積極的に関わっている場合、つまり、反論や証拠の提出など、自分の言い分を主張し始めている場合は、被告の承諾なしに訴えを取り下げることはできません。これは、被告にも裁判を通して揉め事を解決する権利が認められているからです。既に裁判に時間やお金を使っている被告にとって、原告の都合だけで裁判が打ち切られるのは不公平ですし、また同じ訴えを起こされる可能性も残ってしまいます。ですから、被告の承諾を得ることで、裁判の終了についてお互いの合意を作る必要があるのです。

訴えを取り下げると、裁判は最初からなかったものと見なされます。つまり、裁判で争われた事実や証拠は、後の裁判に影響を与えず、同じ問題で再び訴えを起こすことが可能になります。しかし、安易な訴えの取下げは、裁判所の貴重な時間と労力の無駄遣いにつながります。訴えを起こす際には、よく考えて慎重な判断が求められます。また、一度取り下げた訴えを再び起こす場合、裁判費用なども再度負担する必要があるため、その点も踏まえて検討する必要があります。

| 訴えの取下げ | 詳細 |

|---|---|

| 定義 | 民事裁判で、原告が訴えを取りやめる手続き |

| 効果 | 裁判による揉め事解決の手続きをなかったことにする(裁判は最初からなかったものと見なされる) 後の裁判への影響なし 同じ問題で再び訴えを起こすことが可能 |

| 被告の同意 | 被告が既に裁判に積極的に関わっている場合(反論や証拠の提出など)、被告の承諾が必要 |

| 注意点 | 安易な訴えの取下げは、裁判所の貴重な時間と労力の無駄遣い 一度取り下げた訴えを再び起こす場合、裁判費用なども再度負担が必要 |

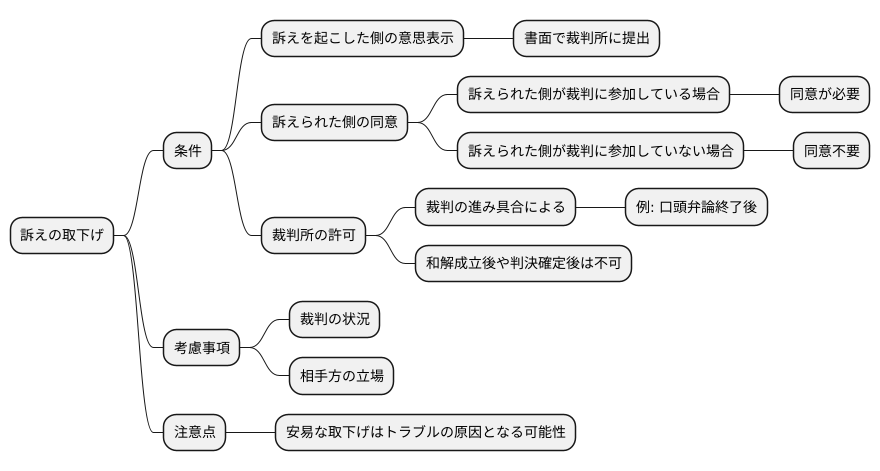

取下げの要件

訴えを取り下げるには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、訴えを起こした側が、訴えを取り下げたいという意思をはっきりと示す必要があります。通常、この意思表示は口頭ではなく、書面で裁判所に提出します。これは、訴訟手続きの明確化と証拠を残すためです。

次に、訴えられた側が既に裁判に参加している場合、訴えられた側の同意が必要です。訴えられた側は、既に裁判の準備や費用を負担している可能性があるため、一方的に訴えを取り下げられると不利益を被る可能性があります。そのため、訴えられた側の同意なしに訴えを取り下げることはできません。ただし、訴えられた側がまだ裁判に参加していない場合、つまり、訴状がまだ届いていない段階であれば、訴えを起こした側は自由に訴えを取り下げることができます。これは、訴えられた側がまだ裁判に関与しておらず、裁判への準備や費用負担も行っていないためです。

さらに、裁判の進み具合によっては、裁判所の許可が必要になる場合があります。例えば、既に口頭弁論が終わっている場合、裁判官は既に判決の内容をほぼ決めている可能性があります。このような場合に訴えを取り下げると、裁判の公平性や効率性が損なわれる可能性があります。そのため、裁判所の許可が必要となります。また、和解が成立した場合や、判決が確定した場合などは、原則として訴えの取下げは認められません。このように、訴えの取下げは、裁判の状況や相手方の立場などをよく考えて、慎重に行う必要があります。安易な取下げは、後々トラブルの原因となる可能性があります。

取下げと請求棄却の違い

裁判では、訴えを取り下げるという行為と、請求が棄却されるという結果がよく混同されます。どちらも裁判が終了するという点では同じですが、その実態は大きく異なります。まず、訴えを取り下げるというのは、裁判を起こした側が、自分の意思で訴えを取りやめることです。たとえば、訴訟を起こした後に、相手方と話し合って解決できた場合などがこれに当たります。この場合、裁判を起こした側がいつでも自由に訴えを取り下げることができます。裁判所や相手方の許可は必要ありません。また、一度訴えを取り下げても、同じ内容で再び訴訟を起こすことが可能です。

一方、請求棄却とは、裁判所が、訴えを起こした側の言い分を認めないという判断を下すことです。訴えを起こした側が、訴訟を続けたいと思っていても、裁判所が法律に基づいて請求を認めないという判断を下せば、それで裁判は終了します。たとえば、十分な証拠がない場合や、法律上の要件を満たしていない場合などが考えられます。請求棄却の判決が確定すると、同じ内容の訴えを再び起こすことはできません。これは、一度裁判所の判断が確定した事項について、何度も同じ訴訟を起こされるのを防ぎ、紛争に終止符を打つという制度の趣旨に基づいています。このように、訴えの取下げと請求棄却は、裁判の終了という結果に至るまでの過程や、その後の効果が大きく異なります。訴えを起こした側の意思で終了するのが訴えの取下げ、裁判所の判断で終了するのが請求棄却です。また、訴えの取下げは同じ訴えを再び起こすことが可能ですが、請求棄却の場合はそれができません。これらの違いを理解しておくことは、裁判を適切に理解し、利用するために非常に重要です。

| 項目 | 訴えの取下げ | 請求棄却 |

|---|---|---|

| 主体 | 原告(訴えを起こした側) | 裁判所 |

| 内容 | 原告が自分の意思で訴えを取りやめる | 裁判所が原告の訴えを認めない判断をする |

| タイミング | 原告がいつでも可能 | 裁判所の判断による |

| 再訴訟 | 可能 | 不可能 |

| その他 | 裁判所や相手方の許可は不要 | 判決確定後、同一内容の訴訟は起こせない |

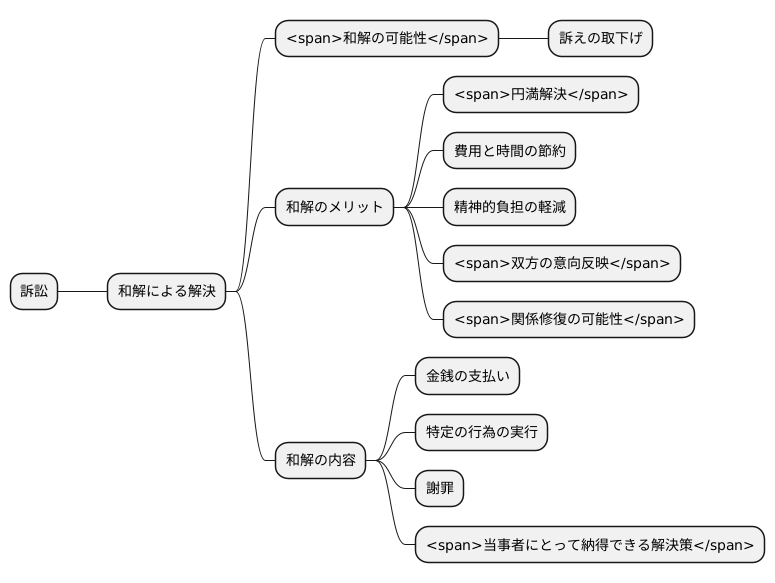

和解との関係

訴訟を起こすことは、時間や費用、そして精神的な負担も大きい大変な手続きです。しかし、訴訟に発展した場合でも、和解によって円満に解決できる可能性は常にあるということを忘れてはなりません。訴えを取り下げるということは、多くの場合、和解が成立したことを意味します。

和解とは、争っている当事者同士が話し合い、お互いに譲り合うことで解決を目指すことです。裁判所の判決を待つことなく、自分たちで解決策を見出すことができます。和解の内容は、当事者間の合意に基づいて自由に決めることができます。例えば、金銭の支払いで解決する場合もありますし、特定の行為を実行することや、謝罪をすることを条件とする場合もあります。和解内容は様々ですが、重要なのは、当事者双方にとって納得できる解決策であるということです。

訴訟の場合、裁判所が証拠に基づいて一方的に判決を下しますが、和解は当事者同士の話し合いで解決するため、双方の意向を反映させた解決が可能です。また、裁判による判決は、しばしば勝者と敗者を生み出し、当事者間の関係を悪化させる可能性があります。しかし、和解による解決であれば、互いに歩み寄ることで関係修復の糸口を見つけることもできます。

和解が成立した場合、訴訟を続ける必要がなくなるため、原告は訴えを取り下げます。訴訟は時間と費用がかかるだけでなく、精神的な負担も大きいため、早期に和解することで、これらの負担を軽減し、円満な解決を図ることができます。和解は、訴訟における重要な選択肢の一つであり、常にその可能性を検討することが大切です。

手続きの方法

訴えを取り下げるには、まず裁判所に提出する書類を作成する必要があります。この書類には、事件番号、原告と被告の名前、そしてなぜ訴えを取り下げるのかといった理由を明確に書き記す必要があります。

もし被告が既に裁判に参加している場合、被告の同意を得ることが必須です。同意を得る方法は様々で、書面で同意を得ることもあれば、口頭で同意を得た後に、その内容を書面にして裁判所に提出する方法もあります。重要なのは、被告が訴えの取り下げに同意しているという事実が、はっきりと分かるように示されていることです。口頭での同意の場合、言った言わないを防ぐためにも、同意を得た日時や場所、内容などを記録に残しておくと良いでしょう。

裁判所は、原告から提出された書類と、必要に応じて被告から提出された同意書の内容を確認した上で、訴えの取り下げを許可します。裁判所が許可すれば、訴訟はそこで終了となります。

訴訟にかかった費用については、原則として原告が負担することになります。ただし、原告と被告の間で費用負担について話し合い、別の合意が成立している場合には、その合意内容に従って費用が負担されます。例えば、訴訟費用を折半するなどの合意が可能です。

訴えを取り下げる手続き自体は、比較的簡単な手続きです。しかし、被告の同意を得る必要がある場合や、裁判の進み具合によっては手続きが複雑になることもあります。そのため、手続きに不安がある場合や、疑問点がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家の助言を受けることで、スムーズに手続きを進めることができ、予期せぬ問題を防ぐことができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 書類作成 | 事件番号、原告・被告名、取下げ理由を明記 |

| 被告の同意 | 被告参加済みの場合必須。書面または口頭で同意を得る。同意の事実を明確に示す。口頭の場合は日時、場所、内容を記録。 |

| 裁判所の許可 | 原告提出書類と被告同意書を確認後、許可。許可で訴訟終了。 |

| 費用負担 | 原則原告負担。但し、原告・被告間の合意があればそれに従う(例: 折半など)。 |

| 手続きの複雑性 | 比較的簡単だが、被告の同意、裁判の進み具合で複雑化の可能性あり。弁護士等への相談推奨。 |