訴訟脱退:裁判から抜けるには?

調査や法律を知りたい

『訴訟脱退』って、亡くなった時以外に裁判の当事者でなくなる場合のことですよね?どんな時に訴訟脱退できるんですか?

調査・法律研究家

そうです。亡くなった時以外で裁判の当事者でなくなる場合のことですね。例えば、裁判に新しく誰かが加わったり、誰かが当事者の地位を引き継いだりした場合に、元の当事者は訴訟脱退できます。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、勝手にやめるんじゃなくて、相手方の承諾が必要なんですね?

調査・法律研究家

その通りです。相手方の承諾を得ることが必要です。ただし、訴訟脱退しても、裁判の結果は脱退した人にも影響します。

訴訟脱退とは。

民事裁判が続いている最中に、亡くなった場合以外で、裁判の当事者ではなくなることを「訴訟脱退」といいます。例えば、裁判に新しく当事者が加わったり、すでにいる当事者の地位が誰かに引き継がれたりした場合、もとの当事者は相手の許可を得て裁判から抜けることができます。ただし、この場合でも、裁判の結果は抜けた当事者にも影響します。

訴訟脱退とは

民事裁判では、訴えを起こした人や訴えられた人が、裁判の途中で、亡くなる以外の事情で裁判から抜けることを訴訟脱退といいます。これは、裁判が始まってから判決が出るまでの間、いろいろな事情で裁判を続けるのが難しくなった場合に認められる手続きです。

例えば、裁判で争っている財産を他の人に譲ってしまった場合や、裁判の目的がすでに達成された場合などが考えられます。このような場合、当事者は訴訟脱退を検討できます。

訴訟脱退は、裁判所の許可を得る必要はありません。当事者同士が合意し、裁判所にその旨を伝えることで成立します。ただし、相手方の同意が必要になる場合もあります。これは、一方的に裁判から抜けることで、相手方に不利益が生じるのを防ぐためです。例えば、裁判の主な当事者が抜けてしまうと、残った当事者だけで裁判を続けるのが難しくなる場合などが考えられます。このような場合には、相手方の同意がないと訴訟脱退は認められないことが多いでしょう。

また、訴訟脱退が認められた場合でも、すでに発生した裁判費用などは、抜けた当事者も負担する必要があります。例えば、裁判所に支払う手数料や、弁護士に依頼した場合の費用などです。これらの費用は、当事者間で話し合って分担を決めることになります。

訴訟脱退は、複雑な手続きを経ないで裁判から抜けることができる反面、相手方の同意が必要になる場合や、裁判費用負担の問題など、注意すべき点もあります。具体的な手続きや注意点については、弁護士などの専門家に相談するのが良いでしょう。専門家は、個々の事情に合わせて適切なアドバイスをしてくれます。状況に応じて、訴訟脱退以外の選択肢についても検討する必要があるかもしれません。例えば、訴えの内容を変更したり、和解を試みたりするなど、他の方法で解決できる可能性もあります。専門家に相談することで、より良い解決策を見つけることができるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 訴訟脱退とは | 民事裁判で、原告または被告が、死亡以外の事情で裁判から抜けること。 |

| 訴訟脱退の例 | 争っている財産を他人に譲渡、裁判の目的がすでに達成された場合など。 |

| 裁判所の許可 | 不要。当事者同士の合意が必要。 |

| 相手方の同意 | 一方的に裁判から抜けることで相手方に不利益が生じる場合は必要。 |

| 裁判費用 | 脱退した場合も、すでに発生した費用は負担する必要がある。 |

| 注意点 | 相手方の同意、裁判費用負担など。弁護士等の専門家への相談が推奨される。 |

| その他選択肢 | 訴えの内容変更、和解など。 |

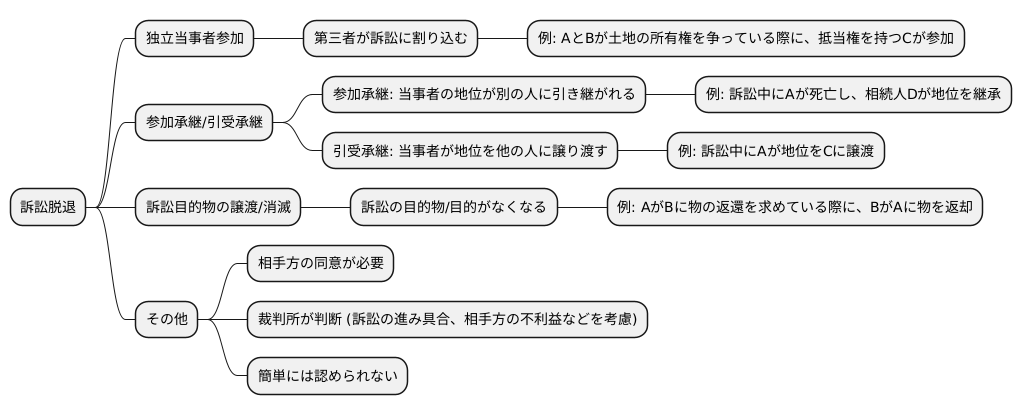

脱退できる場合

裁判を起こした人が、途中で裁判から抜けることを訴訟脱退といいます。これは、誰でも自由にできるわけではなく、様々な条件を満たす必要があります。どのような時に脱退できるのか、いくつか例を挙げて見ていきましょう。

まず、第三者が裁判に割り込んでくる場合があります。これは、独立当事者参加と呼ばれます。例えば、AさんとBさんが土地の所有権を争っているとします。この時、その土地に抵当権を設定している銀行Cさんは、AさんとBさんのどちらが勝つかに関わりなく、自分の権利を守るために裁判に参加したいと思うかもしれません。このような場合、Cさんは独立当事者参加人として裁判に加わることができます。

次に、参加承継や引受承継といったものがあります。参加承継とは、訴訟の当事者が亡くなったり、会社が合併したりした場合に、その地位が別の人に引き継がれることを指します。例えば、AさんがBさんを訴えている途中でAさんが亡くなった場合、Aさんの相続人DさんがAさんの地位を引き継いで訴訟を続けることができます。また、引受承継とは、訴訟の当事者が、訴訟上の地位を他の人に譲り渡すことをいいます。例えば、AさんがBさんを訴えている途中で、Aさんが訴訟上の地位をCさんに譲り渡した場合、CさんがBさんを訴えることになります。これらの場合、元の当事者であるAさんは、相手方の同意を得れば訴訟から抜けることができます。

訴訟の目的物が他の人に引き継がれた場合や、訴訟の目的自体がなくなった場合なども、訴訟脱退が認められる場合があります。例えば、AさんがBさんに物を返してほしいと訴えていたが、訴訟中にBさんがその物をAさんに返した場合、Aさんは訴訟を続ける必要がなくなります。このような場合、Aさんは訴訟から抜けることができます。

ただし、訴訟脱退は当事者の都合によるものなので、相手方の同意が必要です。相手方が同意しない場合は、裁判所が判断しますが、裁判所は訴訟の進み具合や相手方の不利益などを考えて判断するので、必ずしも脱退が認められるとは限りません。

つまり、訴訟脱退は様々な条件が絡み合う複雑な問題であり、簡単に認められるものではありません。それぞれの状況に応じて、慎重に判断する必要があります。

判決の効力

訴訟から身を引くことを訴訟脱退と言いますが、たとえ訴訟脱退が認められた場合でも、裁判の結果である判決の効力は、脱退した者にも及ぶことに注意が必要です。これは、訴訟から離れたとしても、裁判の結果に影響を受ける可能性があることを意味します。

具体的な例を挙げて説明します。例えば、ある契約の有効性について争う裁判で、被告が訴訟脱退したとします。もし裁判所がその契約は有効であると判断した場合、その効力は脱退した被告にも及びます。つまり、被告は訴訟から離れていても、その契約に基づいた義務を負うことになるのです。反対に、裁判所が契約を無効と判断した場合には、被告はその契約上の義務から解放されます。このように、訴訟脱退は、物理的に裁判から離れることを意味するだけでなく、判決の効力からも逃れることはできないのです。

なぜこのような仕組みになっているのかというと、裁判の公正さを守るためです。もし、訴訟脱退によって判決の効力を逃れることができたとしたら、どうなるでしょうか。自分に不利な状況になった時は訴訟を脱退し、自分に有利な状況になった時に再び訴訟に参加するという、自分勝手な行動が可能になってしまいます。このような行動を許すと、裁判制度の信頼性が揺らぎかねません。だからこそ、訴訟脱退が認められた場合でも、判決の効力は脱退した者にも及ぶようになっているのです。訴訟脱退を考えている人は、この点をしっかりと理解しておく必要があります。訴訟脱退は、一見すると不利な状況から逃れる方法のように見えるかもしれませんが、必ずしもそうではないということを心に留めておきましょう。常に、将来の判決とその効力について慎重に検討する必要があります。

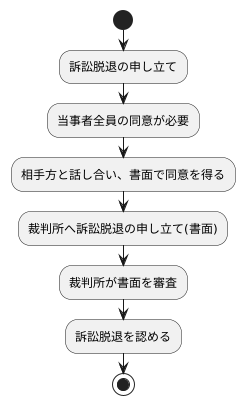

手続きと注意点

裁判から身を引くことを訴訟脱退といいます。この手続きは、争っている当事者全員が同意した場合に限り行うことができます。まず、抜けたいと考えている人は、相手側とよく話し合い、同意を得る必要があります。口約束ではなく、書面に残すことが大切です。合意に至ったら、裁判所へ訴訟脱退の申し立てを行います。この申し立ては、書面で提出しなければなりません。書面には、なぜ裁判から抜けたいのか、相手側は同意しているのかといった内容を明確に書き記します。裁判所は、提出された書面の内容を審査し、問題がなければ訴訟脱退を認めます。訴訟脱退には、いくつか注意すべき点があります。まず、相手方の同意は必須です。相手が同意しない場合、裁判所が判断しますが、必ずしも脱退できるとは限りません。また、訴訟脱退が認められても、既に発生した裁判費用などは、抜けた人も負担する義務があります。これは、裁判を起こすまでや裁判中に発生した費用も含まれます。さらに、訴訟脱退後も、裁判の結果は抜けた人にも影響を与える可能性があります。例えば、裁判で何らかの責任が問われた場合、抜けた人にも責任が及ぶことがあるのです。訴訟脱退は、裁判から逃れるための有効な手段ではありますが、状況によっては複雑な問題も発生する可能性があります。そのため、訴訟脱退を考えている場合は、弁護士などの専門家に相談し、適切な助言を受けることが重要です。専門家は、一人ひとりの状況に合わせて、最善策を提案してくれるでしょう。

まとめ

民事裁判で、人が亡くなった以外の事情で裁判から抜けることを訴訟脱退といいます。これは、まるで舞台の途中で役者が降りるようなもので、様々な条件と手続きが必要です。

誰かが訴訟に加わる「独立当事者参加」や、訴訟を引き継ぐ「参加承継・引受承継」といった特別な場合に、訴訟脱退が認められることがあります。もちろん、相手方の許可と裁判所への届け出が必要です。勝手に抜けることはできません。

重要なのは、裁判から抜けても、その判決は抜けた人にも影響するということです。例えば、共同被告の一人が訴訟脱退した場合でも、残りの被告に対する判決内容によっては、脱退した人にも責任が及ぶ可能性があります。これは、裁判の公平さと秩序を守るために必要なルールです。

訴訟脱退を考えているなら、相手方の同意があるか、裁判費用はどうなるのか、そして判決が自分にどう影響するのか、これらをよく考えなければなりません。難しい問題なので、弁護士などの専門家に相談するのが良いでしょう。

軽はずみな判断は、後々思わぬ損をすることにつながりかねません。訴訟は複雑な手続きが多いので、専門家の助言を受けながら、自分の権利と義務を理解し、最善の行動を選びましょう。

また、裁判の状況は常に変わる可能性があります。常に最新の情報を確認し、早めの相談と情報収集を心がけることが、問題解決への近道となるでしょう。