告訴:権利を持つのは誰?

調査や法律を知りたい

先生、『告訴権者』というのは被害者だけですか?

調査・法律研究家

いい質問だね。被害者本人以外にも告訴できる人がいるんだよ。たとえば、被害者に代わって法的な手続きを行うことができる『法定代理人』も告訴できる。また、被害者が亡くなってしまった場合は、配偶者や近い親族も告訴できるんだ。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、亡くなった人が『告訴しないで』と言っていたら、親族は告訴できないんですか?

調査・法律研究家

その通り!被害者本人が『告訴したくない』という意思を明確に示していた場合は、たとえ親族であっても告訴することはできないんだよ。これは、被害者本人の意思を尊重するためなんだ。

告訴権者とは。

告訴する権利を持っている人(告訴権者)について説明します。被害者本人だけでなく、法律で決められた代理人も、被害者に代わって告訴することができます。また、被害者が亡くなった場合は、その配偶者、直系の親族、または兄弟姉妹が告訴することができます。ただし、被害者本人が生前に、はっきりと告訴をしない意思を示していた場合は、遺族が告訴することはできません(刑事訴訟法231条)。

告訴とは何か

告訴とは、犯罪の被害を受けた人やその代理人が、警察や検察などの捜査機関に犯罪の事実を伝え、犯人を処罰してほしいと求めることです。告訴は、捜査の開始や、検察官が裁判所に訴えを起こすための重要な手続きです。犯罪が起きたとき、必ずしも告訴によって捜査が始まるわけではありません。しかし、告訴がなければ捜査や処罰ができない犯罪もあります。これを親告罪といいます。例えば、他人の名誉を傷つけたり、侮辱する行為などが親告罪に当たります。このような犯罪の場合、被害者が告訴しなければ、警察は捜査を開始することができず、犯人を処罰することもできません。告訴では、ただ単に犯罪が起きた事実を知らせるだけでなく、犯人を処罰してほしいという意思表示が含まれていることが重要です。つまり、犯罪の事実を知っていても、犯人を許すのであれば、告訴しないという選択もできるということです。例えば、軽い喧嘩で相手を少し傷つけてしまった場合、相手が許してくれれば告訴せずに済むこともあります。また、一度行った告訴は、取り下げない限り、その効力が続きます。告訴を取り下げるということは、犯人を処罰してほしいという意思を撤回することを意味します。示談が成立した場合など、様々な理由で告訴を取り下げることは可能です。例えば、加害者が被害者に謝罪し、十分な賠償金を支払うことで示談が成立した場合、被害者は告訴を取り下げることがあります。このように、告訴は犯罪の被害者にとって重要な権利であり、その手続きや効果を理解しておくことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 告訴とは | 犯罪の被害者等が捜査機関に犯罪事実を伝え、犯人の処罰を求めること |

| 告訴の役割 | 捜査の開始、検察官の訴え提起の重要な手続き |

| 親告罪 | 被害者が告訴しなければ捜査・処罰できない犯罪(例:名誉毀損、侮辱) |

| 告訴の要件 | 犯罪事実の告知 + 犯人を処罰してほしいという意思表示 |

| 告訴の取り下げ | 可能(例:示談成立時)。犯人を処罰してほしいという意思の撤回を意味する。 |

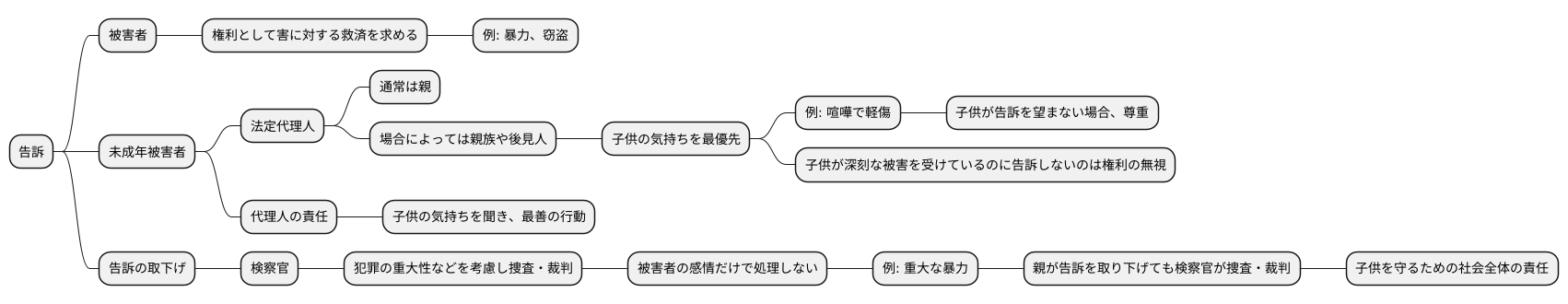

告訴できる人:被害者

罪を犯された人、つまり被害を受けた人は、自分の受けた害に対して、法に基づいて救済を求める権利があります。これを告訴と言います。例えば、誰かに暴力を振るわれたり、物を盗まれたりした場合、被害を受けた本人が、警察や検察に訴えることができます。

子供のような年齢に達していない被害者の場合は、親などの法的な代理人が、代わりに告訴を行うことができます。法的な代理人とは、通常は親権を持つ親になりますが、場合によっては他の親族や後任人などが代理人となることもあります。代理人は、被害者の代わりに告訴の手続きを進めることができますが、子供の気持ちを最優先に考えなければなりません。たとえ子供がまだ幼くても、自分の気持ちを伝える権利があり、大人の都合でその気持ちを無視することは許されません。

例えば、子供が友達との喧嘩で軽い怪我をしたとします。親としては、その友達を告訴して厳しく罰したいと思うかもしれません。しかし、子供が「もう友達と仲直りしたから、告訴はしないでほしい」と言っているなら、親はその気持ちを尊重すべきです。逆に、子供が深刻な被害を受けているのに、親が「子供の喧嘩だから」と告訴をためらうのも、子供の権利を無視していることになります。代理人は、子供の気持ちをよく聞き、最善の行動をとる責任があります。

また、たとえ代理人が告訴を取り下げたとしても、検察官は犯罪の重大性などを考慮して、捜査や裁判を進めることができます。これは、特に重大な犯罪の場合、被害者個人の感情だけで事件の処理を決めるべきではないという考えに基づいています。例えば、子供が重大な暴力を受けていた場合、親が加害者と示談して告訴を取り下げたとしても、検察官は事件の重大性を鑑みて、独自に捜査を進め、加害者を裁判にかけることができます。これは、子供を守るための社会全体の責任と言えるでしょう。

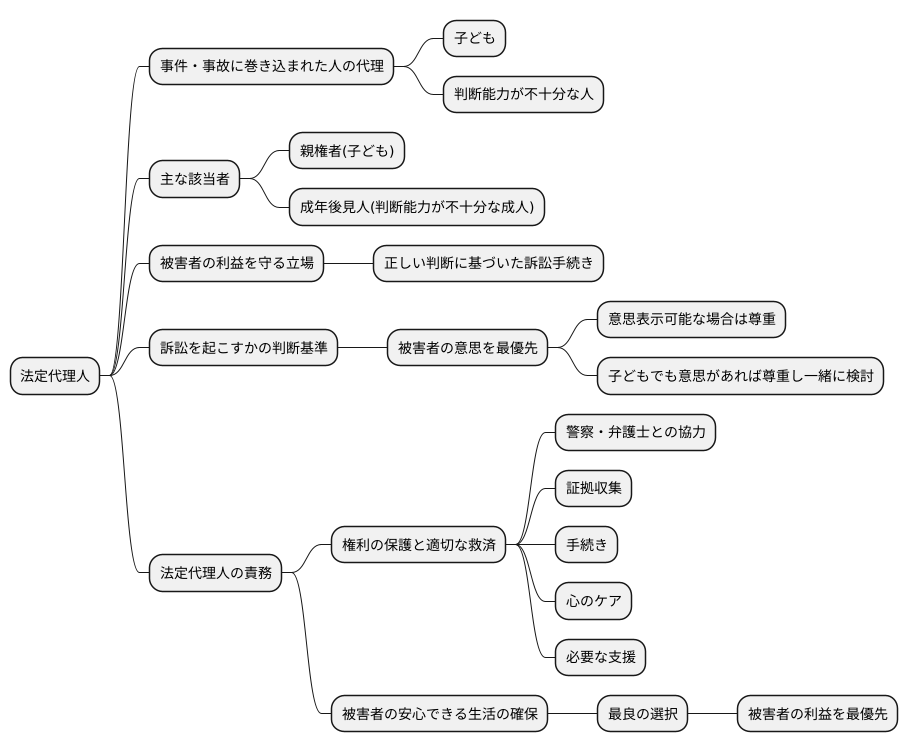

告訴できる人:法定代理人

事件や事故に巻き込まれた人が子どもや、判断能力が十分でない人の場合、自分自身で訴えることが難しいことがあります。このようなときには、代わりに訴えを起こすことができる人がいます。それが法定代理人です。法定代理人とは、法律によって本人に代わって行動する権限を与えられた人のことを指します。

法定代理人には、主に親権者や成年後見人が該当します。子どもであれば親が、判断能力が不十分な成人であれば成年後見人が、それぞれ法定代理人として訴えを起こすことができます。法定代理人は、常に被害を受けた人の利益を守る立場に立ち、正しい判断に基づいて訴訟手続きを進める必要があります。

法定代理人が訴えを起こすかどうかを判断する際には、被害を受けた人の意思を最優先に考えることが重要です。もし被害を受けた人が自分の意思を伝えることができる状態であれば、その意思を尊重しなければなりません。たとえ子どもであっても、自分の気持ちを伝えることができるのであれば、その声をしっかりと聞き、訴えを起こすかどうかを一緒に考える必要があります。

法定代理人は、被害を受けた人の権利を守り、適切な救済を受けられるよう、責任を持って行動する必要があります。そのため、警察や弁護士などの専門家と協力しながら、証拠の収集や手続きを進めていくことが大切です。また、被害を受けた人の心のケアにも気を配り、必要な支援を受けられるように配慮することも重要です。事件や事故は、被害を受けた人にとって大きな負担となるため、法定代理人は、被害を受けた人が一日も早く安心して暮らせるように、最良の選択をする必要があります。そして、その選択は常に被害を受けた人の利益を最優先に考えて行われなければなりません。

告訴できる人:遺族

人の命が奪われるという悲しい出来事の場合、ご遺族の方々は深い悲しみに暮れると同時に、加害者に対して法的な措置を取りたいと考えるかもしれません。 このような場合、誰が告訴できるのかは法律で定められています。

一般的に、被害者が亡くなった場合は、配偶者、そして直系の親族である父母、祖父母、子、孫が告訴できます。 また、兄弟姉妹も告訴する権利を持ちます。これは、被害者が既にこの世を去っており、自ら訴えを起こすことができないため、近しい親族にその権利を委ねているからです。

しかし、被害者本人が生前に、はっきりと告訴をしないと意思表示していた場合は、たとえ遺族であっても告訴することはできません。 これは、亡くなった方の意思を尊重し、その尊厳を守るための大切なルールです。例えば、遺書や日記などに「告訴しないでほしい」といった内容が書かれていた場合、遺族はその気持ちに従う必要があります。

告訴できる親族の範囲は、被害者との関係の深さによって決められています。 配偶者や直系の親族は、被害者と最も強い結びつきを持つ存在であり、その死によって大きな影響を受けます。兄弟姉妹もまた、深い情愛で結ばれていることが多く、被害者の無念を晴らしたいと願うのも当然のことでしょう。このような事情を考慮して、法律は彼らに告訴する権利を与えています。

ただし、被害者の意思が最優先されることは忘れてはなりません。 たとえ遺族がどれほど強い思いを抱いていても、被害者本人が生前に告訴を望んでいなかったとすれば、その意思を尊重することが重要です。故人の尊厳を守るためにも、遺族は冷静に状況を判断し、適切な行動をとる必要があります。

もし、告訴について迷うことがあれば、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は法的な知識に基づいて、適切なアドバイスをくれるでしょう。

| 告訴できる人 | 条件 | 備考 |

|---|---|---|

| 配偶者、直系親族(父母、祖父母、子、孫)、兄弟姉妹 | 被害者本人が生前に告訴をしないと意思表示していない場合 | 被害者との関係の深さによって権利が認められている |

| 上記以外 | 基本的に告訴できない | 被害者本人の意思が最優先される |

告訴できない人

訴えを起こす権利を持つのは、事件の被害を受けた本人、または法律で定められた代理人、そして被害者が亡くなった場合には遺族に限られます。事件を目撃した人や、被害者の友人、知人、あるいは事件に関心のある第三者であっても、どんなに親身になっていても、訴えを起こすことはできません。

これは、訴えを起こすという行為が、被害者個人の権利に基づいているからです。犯罪によって被害を受けた本人が、事件を公に訴え追及するかどうかを判断する権利を持っているのです。また、訴えは、警察や検察といった捜査機関の活動を左右する重要な手続きでもあります。そのため、誰彼構わず訴えを起こせるようになってしまうと、捜査機関の業務に大きな負担がかかり、本来の捜査活動に支障をきたす恐れがあります。無関係な人物による訴えを制限することで、捜査の適正化と被害者保護の両立を図っているのです。

被害者団体や支援団体なども、いくら被害者を支援する立場であっても、被害者本人またはその代理人から正式に委任を受けていない限り、訴えを起こすことはできません。これらの団体は、被害者の権利を守り、支援するために活動していますが、訴えを起こす権限までは持っていません。被害者本人または代理人の意思を尊重し、適切な手続きを経ることによってのみ、訴えという重要な行為を行うことができます。

このように、訴えは厳格な制限が設けられています。これは、被害者個人の権利保護と捜査の適正化を図るための重要なルールです。無関係な人物による訴えを制限することで、捜査資源を有効に活用し、真に被害を受けた人の救済に集中することが可能になります。また、訴えを起こすという行為に伴う精神的な負担や、社会的な影響を考慮すると、この制限は被害者保護の観点からも必要不可欠なものと言えるでしょう。

| 誰が訴えを起こせるか | 誰が訴えを起こせないか | 理由 |

|---|---|---|

| 事件の被害を受けた本人 法律で定められた代理人 被害者が亡くなった場合の遺族 |

事件を目撃した人 被害者の友人、知人 事件に関心のある第三者 被害者団体、支援団体(正式な委任がない場合) |

|

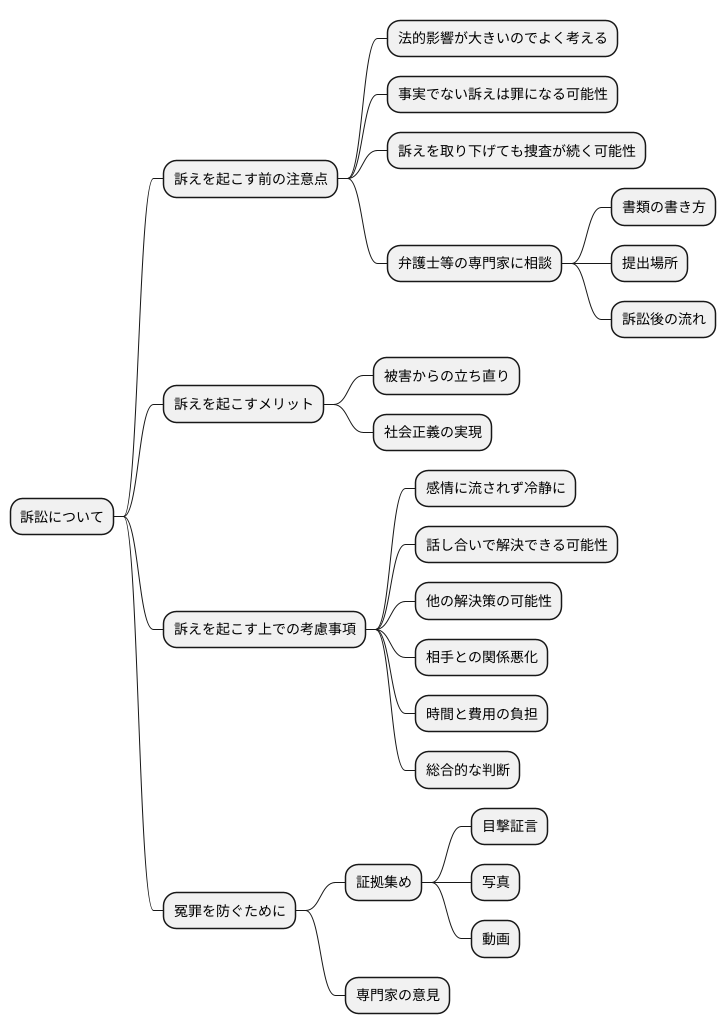

告訴の注意点

訴えを起こすということは、法的な影響が大きいので、よく考えて行動しなければなりません。事実でないことを訴えると、それ自体が罪になることがあります。また、訴えを取り下げたとしても、既に警察などが捜査を始めている場合は、捜査が続けられることもあります。

訴えを起こす前に、弁護士などの専門家に相談し、正しい助言を受けることが大切です。訴えを起こすための書類の書き方や提出場所、訴えを起こした後の流れなど、分からないことがあれば、専門家に確認することをお勧めします。

訴えを起こすことは、犯罪の被害から立ち直り、社会の正義を実現するために大切な制度です。この制度を正しく理解し、適切に使うことで、より良い社会を作ることにつながります。

例えば、誰かを傷つけられた場合、その人が罪を犯したと考えるかもしれません。しかし、感情に流されず、本当に訴えを起こす必要があるのかを冷静に考える必要があります。もしかしたら、話し合いで解決できるかもしれませんし、他の方法で解決できるかもしれません。

また、訴えを起こすことで、相手との関係が悪化することも考えられます。訴訟は時間とお金がかかる場合もあります。これらのことを考慮し、総合的に判断することが重要です。

冤罪を防ぐためにも、証拠をしっかり集めることが大切です。目撃者の証言や写真、動画など、証拠となるものを確保しておくことで、訴えがスムーズに進む可能性が高まります。自分だけで判断せず、専門家の意見を聞くことで、より確実な判断ができます。