消えた債務と不思議な権利

調査や法律を知りたい

『代償請求権』って、難しくてよくわからないのですが、簡単に説明してもらえますか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、何か悪いことが起こって、本来自分が負担すべきものがなくなって、その代わりに何か利益を得た時に、その利益を損した人に渡す権利のことだよ。

調査や法律を知りたい

例えば、どんな場合ですか?

調査・法律研究家

例えば、アパートが火事で燃えてしまった場合、本来家賃を払う必要があったのに払わなくてよくなったよね。でも、火災保険で保険金をもらったら、そのお金は大家さんに渡す必要がある。これが代償請求権だよ。大家さんはアパートを失ったけど、保険金という利益を得たあなたに請求できるんだ。

代償請求権とは。

『弁償請求権』について説明します。 借りたものが、貸した人にも借りた人にも責任のない理由でなくなってしまった時、本来なら借りたものが返せない責任を負う必要はなくなります。しかし、そのなくなったものに対して保険金などのお金が支払われた場合、貸した人は、受け取ったお金を損害の範囲内で自分に渡すよう請求できます。これを弁償請求権と言います。例えば、アパートを借りて住んでいた人が火事で部屋をなくしてしまった場合、本来は部屋を返す義務はなくなります。しかし、火災保険金がアパートを借りていた人に支払われたら、アパートの持ち主は、その保険金を自分に渡すよう請求できます。

消えた債務

ある晴れた日の午後、木造のアパートで火災が発生しました。燃え盛る炎は瞬く間に建物全体を包み込み、消防隊が駆けつけた頃には、アパートは既に灰燼と化していました。このアパートに住んでいたAさんは、大家のBさんと賃貸借契約を結んでいました。Aさんは毎月きちんと家賃を支払う義務があり、BさんはAさんに部屋を貸し続ける義務がありました。しかし、この火災によって、Aさんの住んでいた部屋は跡形もなく消えてしまいました。当然、BさんもAさんに部屋を貸すことができなくなりました。

この場合、Aさんは今後家賃を支払う必要はなくなります。Bさんもまた、Aさんに部屋を提供する義務から解放されます。まるで、無かったかのように、双方の債務が消滅するのです。これは、法律用語で「債務の履行不能」と呼ばれています。契約に基づいて発生した債務が、火災のような予期せぬ出来事によって履行できなくなる、まさにそのような状況です。

Aさんは家賃を支払う意思はありましたが、支払うべき対象である部屋が存在しなくなりました。Bさんもまた、Aさんに部屋を貸したいと思っていましたが、火災によってそれが不可能になってしまいました。どちらにも非はなく、不可抗力によるものです。約束は守りたい、しかしどうにもできない。債務の履行不能には、そのようなやるせない事情が秘められています。このケースでは、火災という不可抗力が原因で債務が消滅しましたが、他にも様々な原因で履行不能となる場合があります。例えば、借りる予定だった土地が、地震で海に沈んでしまった場合なども、債務の履行不能に該当します。このように、予期せぬ出来事が私たちの生活に影響を与えることがあるということを、この出来事は教えてくれます。

思いがけない利益

アパートの火災は、そこに住む人たちにとって大変悲しい出来事でした。家を失い、思い出の品も灰燼に帰してしまったことでしょう。大家さんも心を痛めていることと思います。しかし、この火災は大家さんにとって、別の側面も持っています。それは、思いがけない利益の可能性です。

大家さんは火災保険に加入していました。これは、建物が火災などの災害で損害を受けた際に、保険会社から保険金を受け取ることができるという契約です。今回の火災でアパートが焼失してしまったため、大家さんは保険会社に保険金の請求を行い、相応の金額を受け取ることになります。この保険金は、焼失した建物の再建費用や、家財道具の買い替え費用などに充てられることが想定されています。

一方で、大家さんはアパート経営によって家賃収入を得ていました。しかし火災によってアパートは住めない状態となり、入居者たちは退去を余儀なくされました。そのため、大家さんの家賃収入は途絶えてしまったのです。一見すると大きな損失のように思えますが、ここで保険金の存在が重要になります。

大家さんは、既に家賃収入を得る手段を失っているにも関わらず、保険金という形でまとまったお金を受け取ることになりました。建物の再建には費用がかかりますが、必ずしも以前と同じ規模で再建する必要はありません。より小さな建物を建てたり、あるいは土地を売却してしまうことも可能です。そうした場合、再建費用を抑え、保険金の一部が手元に残る可能性があります。これが、火災という不幸な出来事によって生まれた、思いがけない利益になりうるのです。もちろん、入居者たちの生活への影響や、精神的な負担を考えると、単純に喜べる状況ではありません。しかし、経済的な側面から見ると、火災は大家さんにとって損失と同時に利益ももたらす可能性がある複雑な出来事と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 火災の影響 | アパート焼失、家財道具喪失、入居者退去 |

| 大家への経済的影響 | 家賃収入途絶 |

| 保険による影響 | 保険金請求により相応の金額を受け取り |

| 再建 | 以前と同じ規模で再建する必要なし、より小さな建物や土地売却も可能 |

| 利益の可能性 | 再建費用を抑え、保険金の一部が手元に残る可能性 |

| 結論 | 火災は大家さんにとって損失と同時に利益ももたらす可能性がある複雑な出来事 |

不思議な権利の行方

{ある権利について、少し変わったお話}を考えてみましょう。アパートを借りている人がいたとします。ある日、不慮の火事でアパートが燃えてしまい、住むことができなくなってしまいました。この場合、借りている人はもう家賃を支払う必要はありません。契約の目的物が無くなってしまったからです。しかし、大家さんは火災保険に加入していたため、保険会社から保険金を受け取ることになります。ここで、「代償請求権」という権利が登場します。

火災でアパートが燃えてしまったため、借りている人は家賃を支払う義務から解放されました。しかし、大家さんは火災保険金を受け取りました。この保険金は、本来借りている人が支払うはずだった家賃の代わりに受け取ったものと考えることができます。そこで、借りている人は大家さんに対して、受け取った保険金の一部を請求できる場合があります。これが代償請求権です。まるで、消えてしまった家賃支払いの義務の代わりに、新しい権利が生まれたかのようです。

ただし、請求できる金額には制限があります。借りている人が受けた実際の損害の範囲内でのみ請求できます。例えば、火災によって家財道具が燃えてしまった、新しい住居を探すために費用がかかった、急に引っ越しをしなければならなくなり手間がかかった、などの損害です。これらの損害を証明することで、大家さんが受け取った保険金の一部を請求することができます。

代償請求権とは、契約が何らかの原因で果たせなくなった時に、債務を負っていた側が利益を得た場合、債権を持っていた側がその利益の一部を自分の損害の範囲内で請求できる権利です。今回の例では、火災という予期せぬ出来事によって生まれた権利と言えるでしょう。まるで、無くなった権利の代わりに生まれた、不思議な権利と言えるかもしれません。

| 登場人物 | 出来事 | 権利と義務 | 損害 |

|---|---|---|---|

| 借りている人 | アパート火災 住居喪失 |

家賃支払義務 免除 代償請求権発生(大家に対して) |

家財道具喪失 転居費用 引越の手間 |

| 大家 | アパート火災 保険金受領 |

保険金受取権 代償請求権の支払い義務(借主に対して) |

– |

権利のバランス

人の暮らしの中で、互いに支え合うための仕組みとして、約束事を守るということが大切です。例えば、お金を貸し借りする約束をした時、お金を借りた人は返す義務があり、貸した人は返してもらう権利を持ちます。これを債権と債務の関係と言います。しかし、時として、思いがけない出来事が起こり、約束通りに事が運ばない場合があります。例えば、保証人がお金を立て替えて返済した場合を考えてみましょう。この時、保証人は本来債務者自身が負うべきお金を支払ったことになります。もし、保証人に何も権利が認められないとしたら、保証人は不当に損をしてしまい、不公平が生じます。そこで、法律では、このような不公平を是正するために、代償請求権という制度を設けています。代償請求権とは、他人の債務を代わりに弁済した人が、本来債務を負っていた人に対して、支払ったお金を請求できる権利のことです。この権利のおかげで、保証人は立て替えたお金を債務者から取り戻すことができます。

代償請求権は、債権者と債務者の間の公平性を保つ上で重要な役割を果たしています。もし、代償請求権が無かったら、債務者は保証人のおかげで借金を免れる一方で、保証人は損失を被ることになります。これは明らかに不公平です。代償請求権によって、本来債務を負うべき人が責任を免れることを防ぎ、債務と責任の所在を明確にすることができます。また、代償請求権は、債権回収をスムーズに行うためにも役立ちます。債務者が返済できない場合でも、保証人が立て替えて返済することで、債権者は速やかにお金を取り戻すことができます。そして、保証人は代償請求権を行使することで、債務者から立て替えたお金を回収できます。このように、代償請求権は、様々な状況において、人々の間の公平性と権利のバランスを保つために重要な役割を果たしているのです。法律は、このような権利と義務のバランスを調整することで、私たちの社会の秩序と安定を維持することに貢献しています。

日常生活との繋がり

私たちは日々、様々な契約を結んだり、何気ない行動をとったりしながら暮らしています。こうした日常の中に、実は「代償請求権」という法律の考え方が深く関わっていることがあります。代償請求権とは、簡単に言うと、ある人が他人のために損害を負担した場合、その損害を負担した人に、本来負担すべき相手に対して請求できる権利です。

例えば、集合住宅で火災が発生し、自分の部屋だけでなく、階下の部屋にも損害を与えてしまったとします。この場合、階下の住人への賠償責任は、火災を起こした人が負うことになります。しかし、もし火災保険に加入していた場合、保険会社が階下の住人への賠償を行います。このとき、保険会社は、火災を起こした人に、支払った賠償金を請求することができます。これが代償請求権の典型的な例です。

また、代償請求権は、商品に関するトラブルでも発生する可能性があります。例えば、購入した商品に不具合があり、販売店に返品した場合を考えてみましょう。販売店は、客に返金した上で、その商品の製造元であるメーカーに対して、代金の返還を求めることができます。これも、販売店が代償請求権を行使している例です。

このように、代償請求権は、火災のような大きな出来事だけでなく、商品の売買といった日常的な場面でも発生し得るのです。私たちは普段、このような法律の仕組みを意識することは少ないかもしれません。しかし、代償請求権は、私たちの権利を守り、公正な社会を維持するために、重要な役割を果たしています。まるで縁の下の力持ちのように、私たちの生活を支えていると言えるでしょう。法律は、目には見えないところで私たちの暮らしを支え、より良い社会の実現に貢献しているのです。

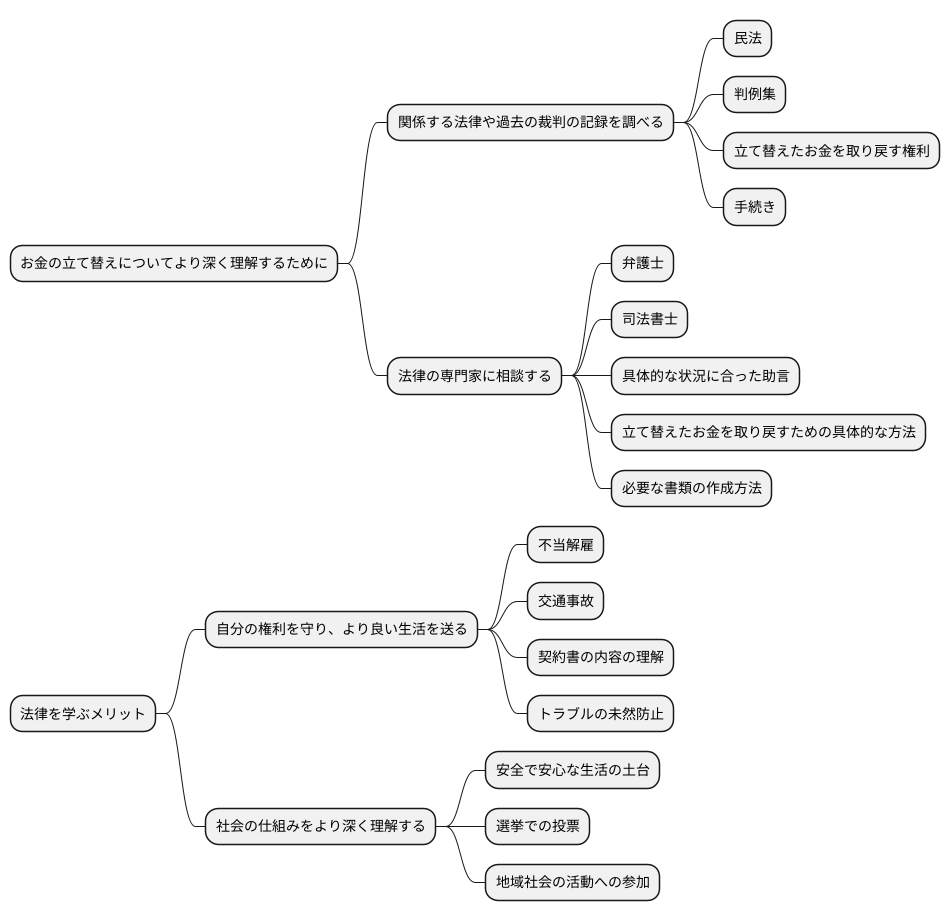

より良い理解のために

お金の立て替えについて、より深く理解するためには、まず、関係する法律や過去の裁判の記録を調べてみるのが良いでしょう。私たちの権利や義務について書かれた民法や、過去の裁判の記録を集めた判例集などには、立て替えたお金を取り戻す権利について、くわしい説明が載っています。これらの資料を読むことで、どのような場合に立て替えたお金を取り戻せるのか、どのような手続きが必要なのかなどを知ることができます。

また、法律の専門家に相談するのも良い方法です。弁護士や司法書士などの専門家は、法律に関する深い知識と経験を持っています。具体的な状況を説明することで、その状況に合った適切な助言をもらえます。例えば、立て替えたお金を取り戻すための具体的な方法や、必要な書類の作成方法などを教えてもらうことができます。

法律は、複雑で分かりにくいことも多いですが、学ぶことで自分の権利を守り、より良い生活を送る助けになります。例えば、不当に解雇された場合や、交通事故に遭った場合など、法律の知識があれば、適切な対応をとることができます。また、契約書の内容を理解したり、トラブルを未然に防いだりすることもできます。

専門家の力を借りながら、法律の世界を少しずつ理解していくことで、私たちの社会の仕組みをより深く理解することができます。社会の仕組みを理解することは、私たちがより安全で安心な生活を送るための土台となります。例えば、選挙で投票する際に、候補者の政策を理解して投票したり、地域社会の活動に参加したりする際に、法律の知識は役立ちます。法律を学ぶことは、自分自身を守るだけでなく、社会全体をより良くしていくことにもつながります。