遺言の予備、補充遺贈とは?

調査や法律を知りたい

『補充遺贈』って、どういうものですか?

調査・法律研究家

もともとの遺贈がうまくいかなくなった場合に、代わりに効力を持つ遺贈のことだよ。例えば、本来の遺贈を受ける人が遺言者の前に亡くなってしまった場合などに、他の人に財産が渡るようにあらかじめ決めておくことができるんだ。

調査や法律を知りたい

なるほど。つまり、最初の遺贈がダメだった時の『予備』みたいなものですね?

調査・法律研究家

まさにその通り!最初の遺贈が何らかの理由で実現できない場合に備えて、別の遺贈を用意しておくのが補充遺贈だよ。

補充遺贈とは。

『もしもの時の遺産の譲り方』(もしもの時の遺産の譲り方とは、はじめに考えた遺産の譲り方がうまくいかなかった場合に、代わりに別の譲り方をしておくことです。例えば、遺産を譲る人が、譲り受ける人より先に亡くなった場合や、譲り受ける人が遺産を断った場合に、他の人に譲るようにしておく、といった場合の、後の譲り方がこれにあたります。)について

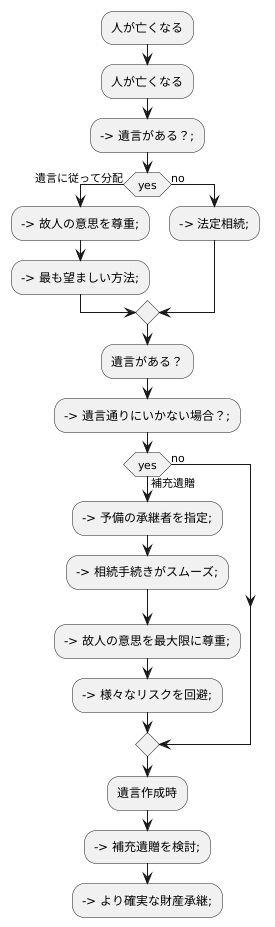

はじめに

人が亡くなると、残された財産は誰のものになるのでしょうか。通常、故くなった方が生前に遺言を残していれば、その指示に従って財産は分配されます。これは故人の意思を尊重するため、最も望ましい方法と言えるでしょう。しかし、遺言通りにいかない場合も少なくありません。例えば、遺言で財産を譲る予定だった人が、遺言者よりも先に亡くなっているケースです。また、指定された人が財産の相続や遺贈を受けることを辞退する可能性もあります。このような不測の事態に備え、あらかじめ別の財産承継先を指定しておくことができます。これを補充遺贈と言います。

補充遺贈は、いわば予備の承継者を指定する制度です。第一順位の承継者が何らかの理由で財産を受け取れない場合に、第二順位の承継者が指定されていることで、相続手続きがスムーズに進みます。また、故人の意思を最大限に尊重することに繋がります。例えば、AさんがBさんに財産を譲るという遺言を残したとします。しかし、BさんがAさんより先に亡くなっていた場合、Aさんの財産はAさんの親族に相続されることになります。これはAさんの本来の希望とは異なるかもしれません。そこで、Aさんが「Bさんが先に亡くなっていた場合は、Cさんに財産を譲る」という補充遺贈の指定をしておけば、Aさんの財産はCさんに承継されます。

このように、補充遺贈は遺言作成時に想定される様々なリスクを回避し、故人の真の意思を実現するための重要な役割を果たします。遺言を作成する際には、補充遺贈についても検討することで、より確実な財産承継が可能になります。

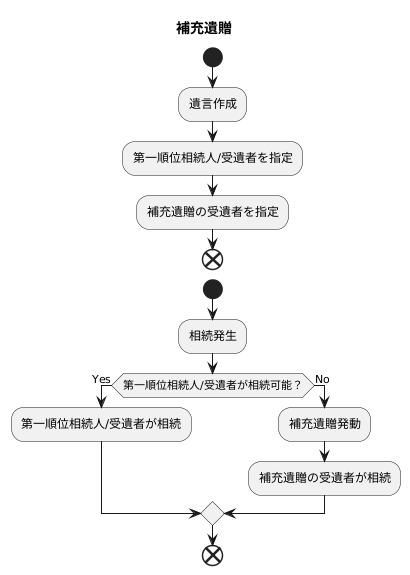

補充遺贈の仕組み

補充遺贈とは、遺言で財産を譲る際に、第一順位の相続人や受遺者が、死亡や相続放棄、廃除などによって財産を受け取ることができない場合に備えて、第二順位の相続人や受遺者を指定しておく制度です。まるで車のパンクに備えて予備のタイヤを準備しておくように、第一順位の相続が何らかの事情で実現しない場合に、第二順位の相続が自動的に行われる仕組みです。

第一順位の相続人や受遺者がきちんと財産を相続または受贈できる状態であれば、補充遺贈は発動しません。例えば、遺言で子供が第一順位の相続人、孫が補充遺贈の受遺者として指定されている場合、子供が相続を放棄したり、既に亡くなっているなどの事情がない限り、孫に財産が渡ることはありません。子供が存命で相続にも問題がなければ、遺言の内容通りに子供が財産をすべて相続します。

しかし、子供が相続できない状況になった場合、例えば、子供が遺言者の死よりも前に亡くなっていたり、相続を放棄した場合、あるいは親子の縁を断つ廃除が行われている場合には、孫に財産が承継されることになります。

この補充遺贈という制度は、遺言者の意思を確実に実現するために非常に有用です。想定外の事態が発生した場合でも、遺言者の意図に沿って財産を分配することが可能になります。もし補充遺贈が設定されていなければ、第一順位の相続人が相続できない場合、法律の規定に従って相続人が決定されることになり、遺言者の望まない相続人に財産が渡ってしまう可能性も出てきます。そのため、自分の死後の財産の行方を確実に決めたい場合は、補充遺贈の活用を検討する価値があると言えるでしょう。

補充遺贈の例

ある人が亡くなった後、その人の財産は遺言によって誰にどのように渡るのかが決まります。この遺言で財産を受け取る人を相続人といいます。この相続人が、財産を受け取る前に亡くなってしまう、あるいは相続を断ってしまうといった場合に、あらかじめ別の人に財産が渡るように決めておくことができます。これを補充遺贈といいます。

具体的な例を挙げましょう。山田さんが自分の持っている家を息子の一郎さんに相続させたいと考えているとします。山田さんは遺言を作成し、一郎さんを相続人に指定しました。しかし、もし一郎さんが山田さんより先に亡くなってしまうようなことがあれば、山田さんの財産である家は、一郎さんの息子、つまり山田さんの孫である二郎さんに渡るようにしたいと山田さんは考えました。このような場合、二郎さんを補充の相続人として指定しておくことができます。これを補充遺贈といいます。

一郎さんが山田さんより長生きした場合、家は一郎さんに相続されます。これは通常の相続です。しかし、一郎さんが山田さんより先に亡くなってしまった場合、家は二郎さんに相続されます。これが補充遺贈です。また、一郎さんが山田さんの財産を相続することを断った場合でも、家は二郎さんに渡ります。これも補充遺贈です。

このように、補充遺贈を設定しておけば、最初の相続人が財産を受け取ることができない場合でも、あらかじめ決めておいた別の人に財産が確実に渡るようにすることができます。人生には何が起こるか分かりません。将来の様々な状況を想定し、財産を確実に次の世代に引き継いでいくために、補充遺贈は有効な手段と言えるでしょう。

補充遺贈と他の遺贈との違い

遺言によって財産を誰かに譲ることを遺贈と言いますが、この遺贈には様々な種類があります。中でも、似た性質を持つ補充遺贈と代替遺贈の違いについて解説します。どちらも、何らかの理由で当初の遺贈が実現できない場合に備えるという点で共通していますが、その代替対象が異なります。

補充遺贈は、最初の受遺者が遺贈を受けられない場合に、代わりに別の受遺者に財産が渡る制度です。例えば、Aさんが自分の蔵書をBさんに遺贈するとします。しかし、BさんがAさんより先に亡くなってしまった場合、Cさんが代わりに蔵書を受け継ぐ、といった具合です。これは、Aさんが特にCさんに蔵書への思い入れがあると考えた場合などに有効です。Bさんが遺贈を受けられない様々な状況(例えば、Bさんが相続を放棄した場合や、Bさんが遺言の効力発生前に亡くなった場合など)に適用されます。

一方、代替遺贈は遺贈する財産が何らかの事情で遺贈できなくなった場合に、別の財産で代替する制度です。例えば、Aさんが別荘をBさんに、車をCさんに遺贈したとします。もし別荘が火災で焼失した場合、Bさんには別荘の代わりにAさんの預貯金などを遺贈する、といった場合です。代替遺贈は、特定の財産に思い入れがある受遺者に対して、その財産が遺贈できない場合でも、他の財産でその意思を尊重したい場合に役立ちます。

このように、補充遺贈と代替遺贈はどちらも遺贈ができない場合に備えるものですが、補充遺贈は受遺者を、代替遺贈は遺贈財産を代替するという違いがあります。遺言を作成する際には、この違いをしっかりと理解し、自分の希望に合った遺贈方法を選択することが大切です。

| 項目 | 補充遺贈 | 代替遺贈 |

|---|---|---|

| 定義 | 最初の受遺者が遺贈を受けられない場合に、別の受遺者に財産が渡る制度 | 遺贈する財産が遺贈できなくなった場合に、別の財産で代替する制度 |

| 代替対象 | 受遺者 | 遺贈財産 |

| 例 | AさんがBさんに蔵書を遺贈するが、BさんがAさんより先に亡くなった場合、Cさんが代わりに蔵書を受け継ぐ | AさんがBさんに別荘を遺贈するが、別荘が焼失した場合、BさんにはAさんの預貯金などを遺贈する |

| 適用される状況 | 最初の受遺者が相続放棄した場合、遺言の効力発生前に亡くなった場合など | 遺贈する財産が滅失・毀損した場合など |

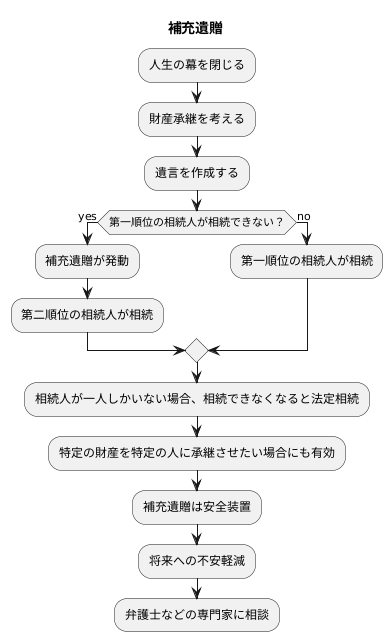

補充遺贈の必要性

人は誰もがいつかは人生の幕を閉じます。大切な家族に残す財産をどのように承継させるかは、生前にしっかりと考えておくべき重要な事です。その手段として有効なのが遺言であり、遺言の中でも特に「補充遺贈」は、あなたの本当の思いを確実に実現する上で強力な味方となります。

補充遺贈とは、簡単に言えば、第一順位の相続人が何らかの理由で相続できない場合に備えて、第二順位の相続人を指定しておく制度です。例えば、あなたの大切な子どもがあなたより先に亡くなってしまう、あるいは何らかの事情で相続を放棄してしまうといった、人生における予期せぬ出来事が起こりうる可能性を考慮しておく必要があるのです。このような場合に、補充遺贈を設定しておけば、あなたの財産はあなたの本来の希望通りに、例えばお孫さんや、親しい友人など、あなたの指定した人に確実に引き継がれることになります。

相続人が一人しかいない場合などは、その相続人が相続できなくなると、せっかく遺言を作成しても、法律で定められた法定相続になってしまいます。これはあなたの意思とは異なる結果になる可能性も秘めています。また、特定の財産、例えば思い出の詰まった家などを特定の人に確実に承継させたい場合にも、補充遺贈は有効です。

補充遺贈は、将来起こりうる様々な事態に備え、あなたの財産をあなたの希望通りに承継させるための、いわば安全装置と言えるでしょう。人生には何が起こるか分かりません。だからこそ、将来への不安を少しでも軽減するためにも、補充遺贈を検討してみる価値は大いにあります。また、遺言書作成は複雑な手続きも伴いますので、弁護士などの専門家に相談することで、より確実で、あなたの思いを確実に反映した遺言書を作成することができるでしょう。専門家の助言を受けることで、思いがけない落とし穴を防ぎ、より安心して未来へと歩みを進めることができるはずです。

まとめ

{遺言}とは、人が亡くなった後に自分の財産を誰にどのように分け与えるかを決めておく制度です。この遺言を作成する際に、自分の意思を確実に実現するための重要な方法の一つが「補充遺贈」です。

人は誰しも、いつどのような形でこの世を去るか分かりません。例えば、遺言で財産を相続する予定だった人が、自分より先に亡くなってしまう、あるいは相続を放棄してしまう、といったこともあり得ます。このような予期せぬ事態が発生した場合に、元々想定していた相続が実現できなくなることを防ぐのが補充遺贈の役割です。

具体的には、第一順位で相続させる予定だった人が相続できない場合に、代わりに第二順位の誰に相続させるか、あらかじめ遺言の中で指定しておくことができます。これにより、遺言者の真の意思に基づいて財産が承継されることが保証されます。

例えば、自分の子供に財産を相続させたいと考えた場合、子供を第一順位の相続人として指定します。そして、もし子供が既に亡くなっていたり、相続を放棄した場合には、孫を第二順位の相続人として指定しておく、といったことが可能です。

複雑な家族関係にある人や、特定の財産を特定の人に確実に相続させたい人にとって、補充遺贈は非常に有効な手段です。また、相続人間でのトラブルを防ぐ効果も期待できます。

ただし、遺言の作成には法律の知識が必要となる場面も多く、複雑なケースでは専門家(弁護士や司法書士など)の助言を得ながら進めることが重要です。自分自身の状況や希望に合わせて、補充遺贈を検討し、専門家と相談することで、より確実な相続を実現できるでしょう。