当事者とは?法的紛争における役割を解説

調査や法律を知りたい

『当事者』って言葉がよくわからないのですが、教えていただけますか?

調査・法律研究家

はい。簡単に言うと、当事者とは、ある出来事や契約に直接関わっている人のことです。例えば、ケンカで言えばケンカをしている本人同士、買い物で言えば売り手と買い手のことを指します。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、ケンカの場合と買い物のように、場合によって当事者の意味合いが変わってくるんですか?

調査・法律研究家

そうですね。裁判のような争い事では、裁判所に判断を求める人と、その相手方のことを当事者と言います。一方、契約では、契約によって直接権利や義務が発生する人のことを当事者と言います。どちらも直接関わっている人という意味は同じですが、それぞれの場面によって少し意味合いが違います。

当事者とは。

『関係者』(もめごとにおいては、裁判で裁判官に判断を求める人と、その相手方のことを指します。たとえば、民事裁判でいう申立人、相手方がこれにあたります。また、特定の法律上のやりとりで直接関係する人を指して関係者と言うこともあります。売買契約における売り手、買い手がこれにあたります。)について

当事者の定義

争いごとや取引といった法律が関わる場面において、直接関係する人を当事者といいます。たとえば、裁判では、裁判所に判断を求める人と、その求めに対し反論する人、両方が当事者にあたります。お金の貸し借りがこじれて裁判になった場合を例に考えてみましょう。お金を貸した人は、裁判所にお金を返すように求める訴えを起こします。お金を借りた人は、その訴えに対して、返す必要がないなどの反論をします。この場合、お金を貸した人と借りた人が当事者です。

裁判以外にも、契約などの法律行為でも当事者という考え方はあります。たとえば、土地の売買契約では、土地を売る人と買う人が契約の当事者となります。このように、当事者とは、ただ争いごとに巻き込まれた人ではなく、争いごとや取引で中心的な役割を担う人を指します。

当事者には、それぞれの立場に応じて権利と義務が生じます。裁判の場合、当事者には、自分の主張を証拠などで示す責任や、裁判所の決定に従う義務があります。契約の場合には、契約の内容を守る義務や、相手方の権利を尊重する義務などがあります。これらの権利と義務は法律で決められており、当事者はこれらを守らなければなりません。

当事者になると、さまざまな法的責任を負うことになります。そのため、当事者という言葉の意味を正しく理解しておくことが大切です。当事者には、自らの行為について責任が生じ、その責任を果たすことが求められます。また、当事者としての権利を守るためには、法律の知識を身につけるなど、適切な対応をすることが重要です。

| 場面 | 当事者 | 当事者の役割 | 権利と義務 | 法的責任 |

|---|---|---|---|---|

| 裁判 | 裁判所に判断を求める人 求めに対し反論する人 |

中心的な役割 | 自分の主張を証拠で示す責任 裁判所の決定に従う義務 |

自らの行為について責任が生じ、その責任を果たすことが求められる |

| 契約(例:土地の売買) | 売る人 買う人 |

中心的な役割 | 契約の内容を守る義務 相手方の権利を尊重する義務 |

自らの行為について責任が生じ、その責任を果たすことが求められる |

民事訴訟における当事者

民事裁判では、争っている当事者を原告と被告と呼びます。 原告とは、裁判所に訴えを起こして、自分の権利を守ったり回復したりするために、裁判による解決を求める人のことです。たとえば、交通事故で怪我をしてしまった人が、損害を賠償してほしいと加害者を相手に裁判を起こすとします。この場合、怪我をした人が原告になります。原告は、自分がどのような被害を受け、どれだけの損害が生じたのかを具体的に主張しなければなりません。 損害には、治療費や入院費などの医療費だけでなく、休業による収入の減少や、後遺症が残ってしまった場合の慰謝料なども含まれます。

一方、被告とは、原告から訴えを起こされた人のことです。 交通事故の例では、加害者が被告となります。被告は、原告の訴えに対して、反論することができます。たとえば、事故の原因について原告にも責任があったと主張したり、損害賠償の金額が多すぎると主張したりすることができます。被告もまた、自分の主張を裏付ける証拠を裁判所に提出する必要があります。

原告と被告は、それぞれ自分の主張が正しいことを証明するために、様々な活動を行います。 証拠となる書類や写真を裁判所に提出するだけでなく、場合によっては、事件を目撃した人を証人として呼ぶこともあります。裁判所は、原告と被告の主張や提出された証拠を詳しく調べ、法律に基づいて公平な判断を行います。そして、最終的にどちらの主張が正しいのかを決めて、判決を言い渡します。民事裁判では、当事者はただ裁判の場に出るだけでなく、自分の権利を守るために積極的に行動することが大切です。 弁護士に相談して、適切なアドバイスを受けることも有効な手段の一つです。

| 役割 | 定義 | 行動 | 責任 |

|---|---|---|---|

| 原告 | 裁判所に訴えを起こす人 | 被害内容、損害額を具体的に主張 証拠を提出、証人を呼ぶ |

被害と損害を証明 |

| 被告 | 原告から訴えを起こされた人 | 原告の訴えに反論 証拠を提出 |

反論の証明 |

刑事訴訟における当事者

人が罪を犯したかどうかを決めるための手続き、これを刑事訴訟と言いますが、そこには幾つもの役割を担う人たちが関わっています。中でも特に重要な役割を担うのが、検察官と被告人です。この二者は、訴訟における中心人物であり、それぞれ異なる立場と役割を担っています。

まず検察官は、罪を犯したと思われる人の捜査を行い、証拠を集めます。そして、集めた証拠に基づき、本当に罪を犯したと思える十分な理由があると判断した場合、裁判所に訴えを起こします。これを起訴と言います。裁判では、検察官は集めた証拠を提示し、被告人が罪を犯したことを裁判官に納得させなければなりません。検察官の役割は、罪を犯した人を正しく罰してもらうよう求めることと言えるでしょう。

一方、被告人は、検察官に訴えられた人のことです。被告人は、罪を犯していない、無実だと主張することもできますし、罪を犯したとしても、色々な事情を考慮して少しでも軽い罰にしてもらうよう求めることもできます。例えば、初めて罪を犯した、深く反省しているといった事情です。これを情状酌量と言います。

被告人には、特別な権利が認められています。代表的なものが黙秘権です。黙秘権とは、話したくないことは話さなくても良いという権利です。これは、強い立場にある国家権力から、弱い立場にある被告人の権利を守るためにとても大切な権利です。

裁判では、検察官と被告人は、自分の主張を述べ、証拠を提出します。そして、裁判官は、提出された証拠や双方の主張を元に、公平な立場から、最終的な判断を下します。このように、刑事訴訟は、人の自由や権利に大きな影響を与えるため、検察官と被告人それぞれの役割と権利を正しく理解することが非常に大切です。

| 役割 | 立場 | 主な行動 | 権利など |

|---|---|---|---|

| 検察官 | 国家権力 | 捜査、証拠収集、起訴、裁判で被告人が罪を犯したことを立証 | – |

| 被告人 | 訴えられた個人 | 無罪を主張、情状酌量を求める、証拠を提出 | 黙秘権 |

契約における当事者

約束事を文章にしたもの、つまり契約には、必ず中心となる人がいます。ちょうど、物を売り買いする約束では売る人と買う人、部屋を貸し借りする約束では貸す人と借りる人がいるように、契約によって生まれる権利と義務を直接持つ人を契約の当事者と呼びます。

例えば、物を売り買いする約束で考えてみましょう。売る人は、買う人へ物を渡し、その代わりに、お金を受け取る権利と義務を持ちます。買う人は、売る人へお金を払い、その代わりに、物を受け取る権利と義務を持ちます。このように、それぞれの立場によって、持つ権利と義務の内容は変わってきます。

契約の当事者となる人たちは、契約の内容に同意し、署名や印鑑を押すことで、正式に契約を結びます。契約が成立した後は、当事者は約束した内容に従って権利を使い、義務を果たさなければなりません。もし、約束を破ってしまった場合、相手側は損害を賠償するように求めることができます。

契約は、当事者それぞれの意思に基づいて成立するものです。そのため、契約の内容をよく理解し、納得した上で結ぶことが非常に大切です。もし、契約の内容に分からない部分があれば、専門家に相談するなどして、あらかじめ問題を防ぐように心がけましょう。専門家には、弁護士や司法書士などがいます。自分にとって不利な条件になっていないか、将来困るような内容が含まれていないか、などを確認してもらうと安心です。

| 契約の当事者 | 説明 | 権利と義務 | 契約の成立 | 契約違反 | 契約時の注意点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 契約の中心となる人。 例:売買契約の売主と買主、賃貸借契約の貸主と借主 |

契約によって生まれる権利と義務を直接持つ人。 | それぞれの立場によって権利と義務の内容は異なる。 例:売主は買主に物を渡し、お金を受け取る権利と義務を持つ。買主は売主にお金を払い、物を受け取る権利と義務を持つ。 |

当事者が契約の内容に同意し、署名や印鑑を押すことで成立。 | 約束を破った場合、相手側は損害賠償を請求できる。 |

|

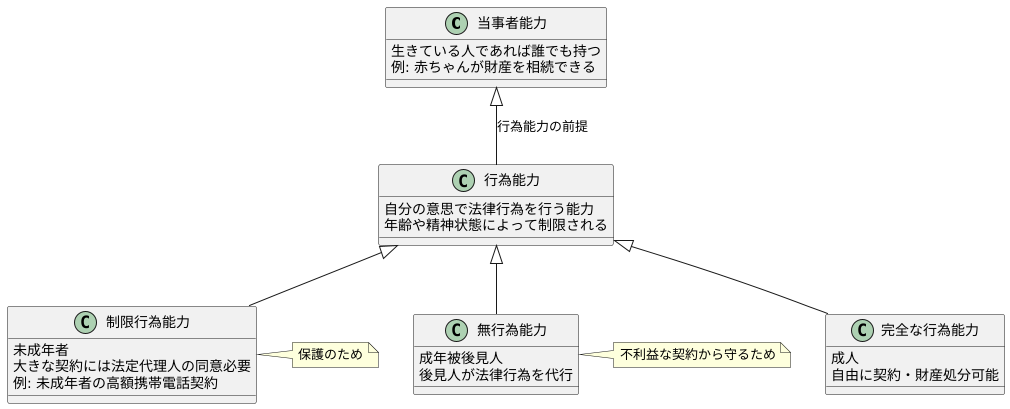

当事者能力と行為能力

権利や義務の主体となる資格、つまり法律の世界で誰なのかを認識される資格のことを当事者能力と言います。これは、生きている人であれば、原則として誰もが持っているものです。例えば、生まれたばかりの赤ちゃんでも、財産を相続する権利を持つことができるのは、この当事者能力があるからです。一方、自分の意思で法律行為を行うことができる能力、つまり自分の行為がどのような法的結果をもたらすかを理解し、責任を負うことができる能力のことを行為能力と言います。これは、当事者能力とは異なり、年齢や精神状態によって制限される場合があります。

行為能力には段階があり、大きく分けて完全な行為能力、制限行為能力、無行為能力の三段階に分けられます。成人であれば、通常は完全な行為能力を有しており、自分の意思で自由に契約を結んだり、財産を処分したりすることができます。しかし、未成年者や精神上の障害を持つ成年被後見人などは、行為能力に制限があります。未成年者は、年齢に応じて制限行為能力者とされ、大きな契約を結ぶ場合には、親などの法定代理人の同意が必要となります。これは、未成年者がまだ経験が浅く、十分な判断力を持っていないことから、保護するためです。例えば、未成年者が高額な携帯電話の契約を結んだ場合、親の同意がなければその契約を取り消すことができます。

また、成年被後見人は、判断能力が十分でないと認められた場合に、家庭裁判所によって選任された後見人によって保護されます。成年被後見人は、無行為能力者とされ、原則として自分一人で法律行為を行うことができません。後見人が代わりに契約などを締結することになります。これは、判断能力が不十分な状態での不利益な契約などから守るための制度です。

契約などの法律行為を有効に行うためには、当事者能力に加え、適切な行為能力が必要となります。特に、ビジネスの場面などでは、取引相手が未成年者や成年被後見人である場合、契約が後取り消されてしまう可能性も考えられますので、相手方の行為能力についてしっかりと確認することが重要です。そうでなければ、後々大きな損失を被る可能性もあるからです。