複数加害者の責任:不真正連帯債務を解説

調査や法律を知りたい

先生、『不真正連帯債務』って、何のことですか?よくわからないです。

調査・法律研究家

そうですね。簡単に言うと、複数の人が一緒に悪いことをして誰かに損害を与えた時、被害者に対して一緒に責任を負うことだよ。例えば、AさんとBさんが一緒にCさんに怪我をさせてしまった場合、CさんはAさんかBさんのどちらかに全額請求できますし、AさんBさん両方に請求することもできます。これが『不真正連帯債務』です。

調査や法律を知りたい

なるほど。AさんかBさんのどちらかに全額請求できるというのは、CさんがAさんに全額請求した場合、Bさんには請求しなくても良いということですか?

調査・法律研究家

そうです。CさんはAさんに全額請求できます。ただし、Aさんは後でBさんに、『自分も悪いことをしたのだから、半分お金を払ってほしい』と請求できます。Cさんから見れば、AさんとBさんが一緒に責任を負っているように見えるので、これを『不真正連帯債務』と言います。

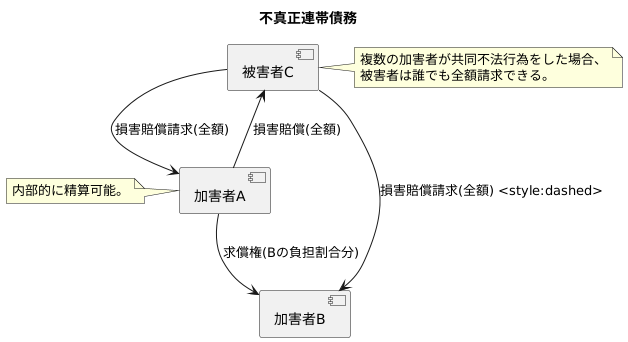

不真正連帯債務とは。

複数の加害者がいる不法行為の場合、被害者に対する損害賠償責任を『不真正連帯債務』といいます。これは、加害者それぞれが共同で損害を賠償する責任を負うという意味で、民法719条にも記されています。

不真正連帯債務とは

不真正連帯債務とは、複数の者が共同で不正な行為を行い、他者に損害を与えた場合に、それぞれの者が損害を受けた者に対して損害の全額を賠償する責任を負う制度です。これは、損害を受けた者を保護するために設けられています。

例えば、山田さんと田中さんが一緒に佐藤さんを怪我させてしまったとしましょう。佐藤さんの治療費に100万円かかったとします。この場合、山田さんも田中さんも、それぞれ佐藤さんに100万円を支払う義務があります。佐藤さんは、山田さんと田中さんのどちらに請求しても100万円を受け取ることができます。山田さんに請求しても、田中さんに請求しても、佐藤さんは全額の賠償を受けられることが保証されているのです。

これは、佐藤さんが賠償を受けられない危険性を減らすためです。もし、山田さんだけが賠償責任を負うとしたら、山田さんが支払えない場合、佐藤さんは残りの賠償を受け取ることができなくなってしまいます。しかし、田中さんも賠償責任を負っていれば、山田さんが支払えなくても、田中さんに請求することで全額を受け取ることができます。

ただし、佐藤さんが受け取れる賠償金の合計は100万円までです。山田さんから100万円を受け取ったら、田中さんにもう一度100万円を請求することはできません。二重に受け取ることはできないのです。

もし、山田さんが佐藤さんに100万円を支払った場合、山田さんは田中さんに対して、自分が立て替えた分の一部を請求することができます。これを求償権といいます。この求償の割合は、それぞれの責任の割合に応じて決まります。例えば、山田さんと田中の責任の割合が6対4だった場合、山田さんは田中さんに40万円を請求することができます。これは、内部的な精算であり、佐藤さんには関係ありません。

| 項目 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 不真正連帯債務 | 複数の者が共同で不正行為を行い他者に損害を与えた場合、各々が損害全額の賠償責任を負う制度。 | 山田さんと田中さんが佐藤さんを怪我させた場合、両者ともに100万円の治療費全額の賠償責任あり。 |

| 制度の目的 | 損害を受けた者を保護するため。賠償を受けられない危険性を減らす。 | 山田さんが支払えなくても、田中さんに請求すれば佐藤さんは賠償を受けられる。 |

| 賠償額 | 損害を受けた者は、加害者のいずれかから損害額全額の賠償を受けられる。ただし、二重取りは不可。 | 佐藤さんは山田さんか田中さんのどちらかから100万円を受け取れるが、両者から合計200万円を受け取ることはできない。 |

| 求償権 | 一人が賠償金を全額支払った場合、他の加害者に対して、責任割合に応じて自分が立て替えた分の請求ができる権利。 | 山田さんが100万円支払った場合、責任割合が6:4であれば、田中さんに40万円を請求できる。 |

民法における規定

複数の者が共同で不法な行いをした場合、被害を受けた者は誰にでも全ての損害賠償を求めることができる、これが民法719条に記されている不真正連帯債務という考え方です。たとえば、数人で徒党を組んで他人に暴力を振るい、怪我を負わせたとします。この場合、怪我を負わされた人は、加害者の中の誰にでも治療費や慰謝料などの損害賠償を全額請求できます。たとえ、ある加害者が暴行であまり大きな役割を果たしていなかったとしても、被害者にとっては関係なく、全額の賠償責任を負うことになるのです。これは、被害者が迅速かつ確実に賠償を受けられるようにするためのものです。もし、加害者それぞれが自分の責任分だけしか賠償しなくてよいとなると、被害者はそれぞれの加害者に個別に請求しなければならず、時間も手間もかかってしまいます。また、中には資力のない加害者がいるかもしれません。そうすると、被害者は十分な賠償を受けられない可能性も出てきます。不真正連帯債務という制度によって、被害者はそのような心配をすることなく、加害者の中の誰にでも全額を請求できるのです。ただし、この不真正連帯債務は、あくまでも複数の者が共同で行った不法行為に対してのみ適用されます。もし、それぞれ別々に不法行為を行った場合には、この制度は適用されません。たとえば、別々の日に、それぞれ別の人が同じ人に暴力を振るったような場合です。このような場合には、それぞれが自分の行った行為に対して責任を負うだけで、他の人の行為まで責任を負う必要はありません。また、不法行為と契約上の債務が混在している場合も同様です。それぞれの行為について個別に責任を負うことになり、不真正連帯債務は成立しません。つまり、不真正連帯債務が適用されるためには、複数の者が共同で不法行為を行ったという要件を満たす必要があるのです。加害者間では、自分たちが負担した賠償額について、内部的に話し合って精算することができます。例えば、AさんとBさんが共同不法行為を行い、被害者Cさんに100万円の損害を与えたとします。CさんはAさんに全額を請求し、Aさんは100万円を支払ったとします。しかし、AさんとBさんの間で、損害発生の原因の大部分がBさんにあると判断されれば、AさんはBさんに対して、支払った100万円のうちBさんの負担割合分の請求ができます。このようにして、最終的にはそれぞれの責任割合に応じた負担となります。

真の連帯債務との違い

複数の者が同じ債務を負う「連帯債務」には、大きく分けて二つの種類があります。一つは「真の連帯債務」と呼ばれるもので、もう一つは「不真正連帯債務」です。どちらも債権者から見れば、どの債務者にも全額の支払いを請求できる点は同じです。しかし、両者は発生の根拠と、債務者間での責任の分け方が異なります。

真の連帯債務は、当事者間の契約や法律によって発生します。例えば、保証人と一緒に借金をする場合や、法律で連帯責任を負うと定められている場合などです。この場合、債務者間では、特に取り決めがない限り、借金は均等に分け合うことになります。ですから、誰かが全額を返済した場合は、他の債務者に半分を請求できます。

一方、不真正連帯債務は、複数の人が共同で不法行為を行ったときに発生します。例えば、複数人で物を壊してしまった場合などです。この場合は、各々の責任の大きさは、どれだけ悪いことをしたかによって変わってきます。仮に、誰かが弁済を全額負担した場合でも、他の共同不法行為者に対して請求できる金額は、それぞれの責任の割合に応じて計算されます。つまり、責任の大きさに応じて、負担する金額も変わってくるということです。

このように、真の連帯債務と不真正連帯債務は、発生原因と債務者間の責任分担方法が異なります。真の連帯債務は契約や法律に基づき、責任は均等に分けられます。不真正連帯債務は共同不法行為によって発生し、責任の大きさに応じて負担割合が決まります。どちらの場合も債権者にとっては誰にでも全額請求できるという点は同じですが、債務者同士の関係では大きな違いがあると言えるでしょう。

| 項目 | 真の連帯債務 | 不真正連帯債務 |

|---|---|---|

| 発生根拠 | 契約または法律 | 共同不法行為 |

| 債務者間の責任分担 | 均等(特約がない限り) | 責任の大きさに応じて按分 |

| 債権者からの請求 | いずれの債務者にも全額請求可能 | いずれの債務者にも全額請求可能 |

| 例 | 保証人付きの借金 | 複数人での器物破損 |

被害者保護の観点

人の損害を償う責任において、連帯して責任を負うという仕組みは、損害を受けた人を守る上で大切な役割を果たします。特に、複数の人が共同で悪いことをした際に、この仕組みが大きく役立ちます。

例えば、複数の人が加わって誰かを傷つけた場合、傷ついた人は誰に、どれだけの償いを求めれば良いのか分からず、とても困ります。それぞれの責任の割合を計算したり、それぞれの人の財産状況を調べたりするのは大変な手間です。

このような場合、連帯責任という仕組みがあれば、傷ついた人は誰にでも全額の償いを求めることができます。つまり、加害者の中に財産が少ない人がいても、他の加害者に全額を請求できるのです。

これは、損害を受けた人にとって大きなメリットです。損害を受けた人は、加害者を探す手間や、それぞれに請求する手間を省くことができるからです。また、加害者の中に財産が少ない人がいたとしても、他の加害者から全額の償いを受けられるので、泣き寝入りする心配が減ります。

特に、自動車の事故など、複数の加害者が関係する事故では、この仕組みは非常に重要です。事故の状況は複雑で、それぞれの責任の割合を判断するのは容易ではありません。このような場合、連帯責任の仕組みがあれば、損害を受けた人はすぐに、そして確実に償いを受けることができます。

このように、連帯して責任を負う仕組みは、損害を受けた人を様々な負担から守り、速やかにそして確実に償いを受けられるようにすることで、より手厚く保護するための大切な制度と言えるでしょう。

| 連帯責任のメリット | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 誰にでも全額の償いを請求できる | 損害を受けた人は、加害者全員に全額の賠償を請求でき、加害者間の責任割合や財産状況を調べる必要がない。 | 複数加害者による傷害事件で、被害者は最も支払い能力のある加害者に全額請求可能。 |

| 損害賠償請求の手間を省ける | 加害者それぞれに請求する手間や、責任割合を計算する手間を省くことができる。 | 交通事故で、被害者は個々の加害者ではなく、代表者1人に全額請求可能。 |

| 泣き寝入りの心配を減らせる | 加害者の中に財産が少ない人がいても、他の加害者から全額の償いを受けられる。 | 共同不法行為で、一人の加害者が支払い不能でも、他の加害者から全額回収できる。 |

| 迅速かつ確実な賠償 | 特に自動車事故のような複雑なケースで、迅速かつ確実に償いを受けることができる。 | 複数車両が絡む事故で、責任割合の確定を待たずに賠償を受けられる。 |

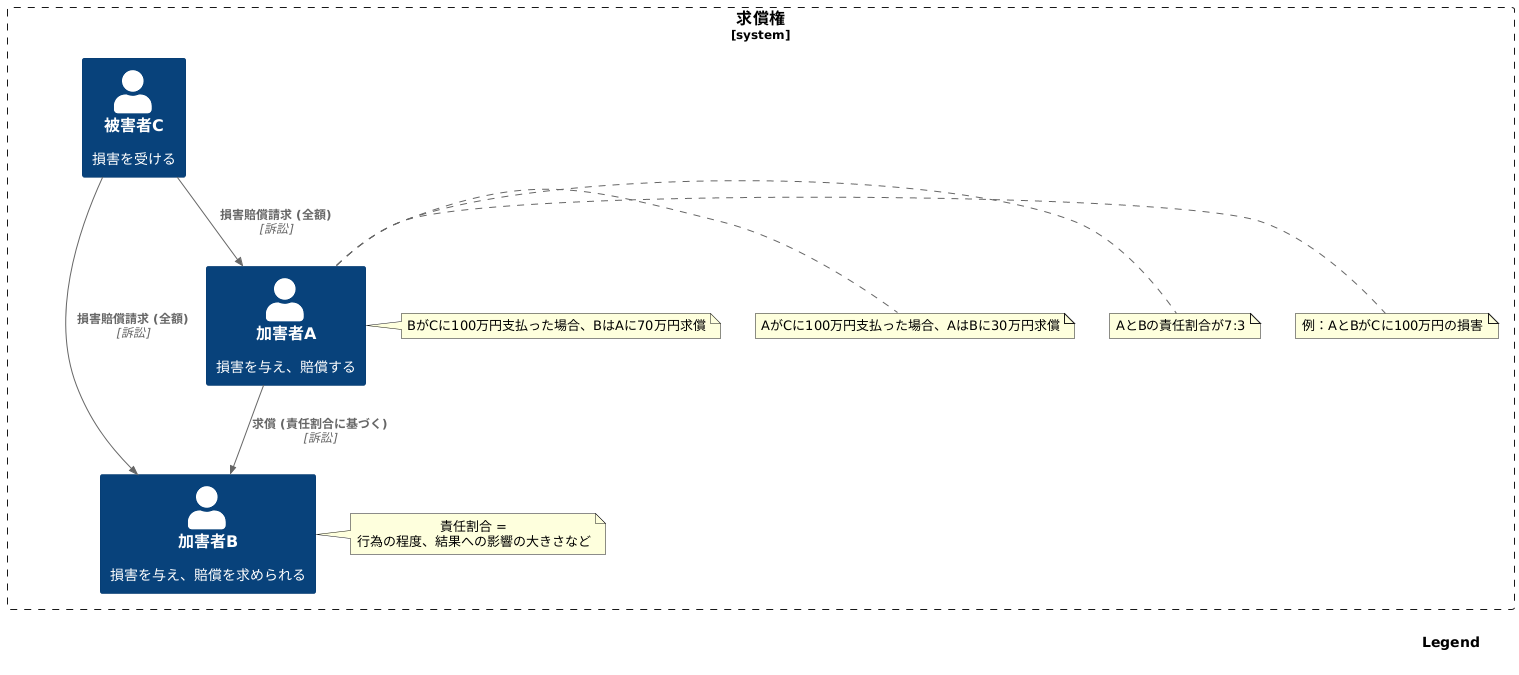

加害者間の求償

損害を与えた複数の人物が、その損害を賠償する責任を負う場合、賠償した人が他の責任者にも負担を求める権利、つまり求償権について説明します。これは、共同不法行為、つまり複数の人間が共同で行った違法行為によって損害が発生した場合に特に重要になります。

共同不法行為の場合、被害者は誰にでも損害賠償の全額を求めることができます。例えば、AさんとBさんが共同でCさんに損害を与えた場合、CさんはAさんかBさんのどちらかに損害賠償の全額を請求できます。仮にAさんが全額を支払ったとしても、AさんはBさんに対しても支払った額の一部を請求できます。これが求償権です。

求償できる金額は、それぞれの責任の割合によって決まります。責任の割合を決める要素は様々ですが、主なものとしては、それぞれの行為の程度、結果への影響の大きさなどが挙げられます。例えば、AさんとBさんがCさんに100万円の損害を与え、AさんとBさんの責任の割合が7対3だったとします。この場合、AさんがCさんに100万円を全額支払ったとすると、AさんはBさんに対して30万円を請求できます。BさんがCさんに100万円を全額支払った場合は、BさんはAさんに対して70万円を請求できます。

このように、求償権は、損害を賠償した人が不当に大きな負担を負うことを防ぎ、責任の割合に応じて公平な負担を可能にします。また、被害者にとっては、誰にでも全額を請求できるため、迅速かつ確実に賠償を受けることができるというメリットがあります。つまり、この制度は、被害者の保護と加害者間の公平な負担という二つの目的を両立させていると言えるでしょう。