犯罪未遂を考える

調査や法律を知りたい

先生、殺人未遂についてですが、もし誰かを殺そうとして、ナイフで刺したのに、たまたま急所を外れて助かった場合は、殺人未遂になるんですよね?でも、もし刺した場所が悪くて、すぐに死んでしまったら、殺人未遂にはならないんですか?

調査・法律研究家

良い質問ですね。ナイフで刺して結果的に相手が亡くなった場合は、殺人罪が成立します。殺人未遂になるのは、殺そうとしたけれども、結果的に殺すことができなかった場合です。つまり、相手が死んでしまった時点で、未遂ではなく、実際に罪が成立したことになります。

調査や法律を知りたい

なるほど。つまり、結果が大事なんですね。では、誰かを殺そうとして、毒を飲ませたけど、その毒が偽物で、相手は何ともなかったら、これは殺人未遂になりますか?

調査・法律研究家

その通りです。偽物の毒だと知らなかったとしても、殺意を持って相手に毒を飲ませた時点で、殺人未遂に該当します。結果的に相手が死ななかったとしても、実行行為と殺意があったため、未遂罪が成立するのです。

未遂とは。

実行しようとした犯罪が、結果として失敗に終わった場合のことを「未遂」と言います。例えば、誰かを殺そうとして、実際に危害を加えたとしても、相手が生き残った場合は、殺人未遂になります。

未遂とは何か

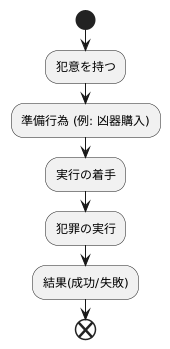

未遂とは、罪を犯そうと決めた人が、実際に犯行に動き出したにもかかわらず、最終的に罪が成立しなかった場合のことです。ここで重要なのは、頭の中で計画を立てただけでは未遂とはならず、実際に犯行にとりかかっている必要がある、ということです。

例えば、誰かを殺そうと決意し、そのために刃物のような凶器を買ったとします。しかし、実際にその刃物で相手を傷つけようとする行動に出なければ、殺人未遂にはなりません。これは、まだ具体的な行動に移っていないため、実行の着手には当たらないと判断されるからです。犯意を抱き、準備行為をした段階では、まだ「これから実行しよう」という意思の表明に過ぎないと言えるでしょう。

一方で、実際に刃物を持って相手に襲いかかり、傷つけようとしたけれども、相手が抵抗したり、逃げたりしたため、結果的に大きなけがを負わせるに至らなかった場合はどうでしょうか。この場合は、殺人未遂が成立する可能性が高くなります。すでに相手を傷つけるという具体的な行動に出ているため、実行の着手とみなされるからです。たとえ結果的に死に至らなかったとしても、その行動が殺人を目的としたものであれば、未遂として処罰の対象となります。

このように、未遂か否かの判断は、実行行為に着手したかどうかが鍵となります。実行の着手とは、単なる準備行為を超えて、まさにこれから犯罪を実行しようとする直接的な行動を指します。具体的な判断は、個々の状況や裁判所の判断によって異なりますが、犯人の行動が犯罪の実行に向けた直接的なものであるかどうかが重要なポイントとなります。未遂は、結果として罪が完成しなかったとしても、社会に危険をもたらす行為であるため、処罰の対象となるのです。

未遂の成立要件

罪を犯そうとして未遂に終わった場合、どのような条件で罪に問われるのか、その成立要件について詳しく見ていきましょう。未遂とは、罪を犯そうとしたものの、結果として罪が完成しなかった状態のことを指します。

まず、実行行為に着手していなければなりません。これは、犯行の準備段階を終え、実際に罪を犯すための行動を始めたことを意味します。例えば、窃盗をしようとして、他人の家のドアノブに手をかけた瞬間などがこれにあたります。単に道具を揃えたり、下見をしたりするだけでは、実行行為の着手とは認められません。実行行為の着手の有無は、客観的に見て犯行の開始と判断できるかどうかで決まります。

次に、犯行を行う意思、すなわち故意が必要です。これは、偶然に犯罪と似たような行為をしてしまった場合ではなく、その行為によって罪を犯すことをはっきりと意図していたかどうかが問われます。例えば、泥棒と間違えられて追いかけられ、他人の家に逃げ込んだ場合は、窃盗の意思があったとは言えません。故意の有無は、行為者の認識や状況から判断されます。

最後に、結果として罪が完成していないことが重要です。もし、計画通りに罪が実行されてしまった場合は、未遂ではなく既遂罪が成立します。例えば、窃盗目的で他人の家に侵入し、実際に物を盗んで持ち去った場合は、窃盗罪の既遂となります。未遂となるのは、何らかの事情で目的を達成できなかった場合です。例えば、金庫を開けようとしたが開かなかった、物色中に住人に発見されて逃げた、といった場合です。

これらの三つの要件、実行の着手、故意、そして結果の不発生。このすべてが満たされた場合に初めて、未遂罪が成立すると考えられます。未遂罪は、罪を犯そうとした行為の危険性を評価し、処罰するものです。

未遂と中止未遂

罪を犯そうとする行為は、様々な段階を経て完成に至ります。その過程で、罪が完成する前に終わってしまう場合があります。これを未遂といいます。未遂には、行為者が最後まで目的を遂げようとしたにも関わらず、結果が発生しなかった場合と、行為者が途中で自ら行為を止めた場合があります。後者を中止未遂といいます。中止未遂とは、犯罪の実行に着手した者が、自らの意思でその実行を中止した場合に成立する制度です。これは、まさに崖っぷちで思いとどまった行為者を評価し、更生を促すためのものです。

例えば、殺意を持って相手に刃物を振り上げたものの、直前で思い直して刃物をしまった場合を考えてみましょう。この場合、相手を殺害するという結果には至っていません。もし、行為者が最後まで殺害を完遂しようと試みていたにも関わらず、たまたま相手が避けたなどの理由で殺害に至らなかった場合は、未遂として処罰されます。しかし、この例では行為者が自らの意思で刃物をしまうという中止行為を行っています。これが中止未遂にあたります。

中止未遂が成立するためには、いくつかの条件が必要です。まず、実行の中止は行為者自身の意思に基づくものでなければなりません。警察官に取り押さえられそうになったから刃物を捨てた、といった場合には、中止未遂は成立しません。これは、外部からの強制力によって中止せざるを得なくなったのであり、行為者自身の意思に基づくものとは言えないからです。また、中止行為が結果の発生を回避するために有効でなければなりません。例えば、毒入りの飲み物を相手に飲ませようとしたが、相手がそれを飲まなかったため、罪を思い直して解毒剤を飲ませた場合を考えてみましょう。この場合、すでに相手が毒入りの飲み物を飲んでいない以上、解毒剤を飲ませるまでもなく、結果の発生、つまり相手が毒で死ぬという事態は回避されています。つまり、解毒剤を飲ませるという行為は結果発生の回避に何も寄与していません。このような場合にも、中止未遂は認められません。

中止未遂が認められた場合、刑が減軽、あるいは免除される可能性があります。これは、罪を犯す寸前で思いとどまり、自らの過ちを正そうとした行為者を社会復帰へと導くための重要な制度です。

未遂の捜査

出来なかった犯罪、つまり未遂の捜査は、実際に起きた犯罪と同じくらい重要で、証拠集めと分析が中心となります。犯人がなぜ罪を犯そうとしたのか、どのように計画を立てたのか、どんな行動を起こしたのか、そしてなぜ犯罪が未遂で終わったのかを明らかにするために、様々な方法が使われます。

まず、犯罪現場を細かく調べ、関係者に話を聞き、周辺の監視カメラの映像を分析します。例えば、窃盗未遂の場合、現場に残された指紋や足跡、侵入に使われた道具などを探します。また、近隣住民や被害者から、不審な人物や車を見かけなかったかなどの情報を集めます。さらに、付近の監視カメラに犯人の姿が映っていないかを確認します。

未遂事件の特徴として、犯人が再び同じ犯罪、あるいは別の犯罪を計画する可能性が高いことが挙げられます。一度計画を実行に移したという事実から、再び犯行に及ぶ可能性を否定できません。そのため、一刻も早く犯人を捕まえることが重要です。警察は、市民からの情報提供を呼びかけたり、犯罪の起きやすい場所を中心にパトロールを強化したりすることで、再犯を防ぐ努力をしています。

また、未遂に終わった理由を解明することも重要です。犯人が自発的に犯行を断念したのか、何らかの要因で妨害されたのかによって、今後の捜査方針や再犯防止策が変わってきます。例えば、強盗未遂の場合、犯人が被害者の抵抗に遭って逃走したのか、あるいは警察官が駆けつけたために諦めたのかによって、犯人の性格や次の犯行の計画を立てる上で重要な手がかりとなります。防犯対策の強化にも役立ちます。このように未遂事件の捜査は、単に事件を解決するだけでなく、将来の犯罪を防ぐためにも大きな意味を持っているのです。

未遂と法律

出来なかった犯罪でも、罰せられることがあります。これを未遂罪といいます。多くの国で、未遂は犯罪とみなされ、罰の対象となります。日本では、刑法という法律の中に、未遂罪に関する決まりが書かれています。色々な犯罪で、未遂が罰せられる可能性があります。

未遂罪は、実際に犯罪が成功したときよりも、軽い罰になるのが普通です。犯罪の結果が出ていないことを考えてのことです。しかし、どんな犯罪の未遂か、また、未遂によってどのくらい危険な状況になったかによって、成功したときと同じくらい重い罰になる場合もあります。

例えば、人を殺そうとしたが、失敗した場合を考えてみましょう。これは殺人未遂です。殺人未遂の罰は、死刑か、一生牢屋に入るか、6年以上牢屋に入るかのいずれかです。これは、実際に人を殺してしまった場合と同じ罰です。つまり、殺人という犯罪は、未遂であっても非常に重い罪と見なされているのです。

このように、未遂罪の罰の重さは、一つ一つの犯罪の性質や、どれくらい危険だったのかをしっかり見て判断されます。未遂であっても、犯罪を起こそうとした意思と行動が重視されるのです。また、未遂に至るまでの過程や、取りやめた理由なども、罰の重さに関わってきます。未遂は、犯罪が未然に防げたという意味では不幸中の幸いですが、処罰の対象となる重大な行為であることを忘れてはなりません。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 未遂罪 | 犯罪が成立しなかった場合でも、犯罪の実行に着手していれば処罰の対象となる。 |

| 未遂罪の罰則 | 一般的に、既遂よりも軽い。ただし、犯罪の種類や危険性によっては既遂と同等の重さになる場合もある。 |

| 殺人未遂の例 | 殺人未遂は、既遂の場合と同じく、死刑、無期懲役、または6年以上の懲役となる。 |

| 未遂罪の判断基準 | 犯罪の性質、危険性、実行の意思と行動、未遂に至るまでの過程、取りやめた理由などが考慮される。 |

| 未遂罪の重要性 | 未遂は犯罪未然防止の観点から見ると幸いだが、処罰対象となる重大な行為である。 |

未遂の事例

未遂というのは、犯罪を実行しようとしたけれども、結果として目的を達成できなかった場合のことを指します。私たちの日常生活の中でも、様々な未遂事件が起こりうるのです。例えば、金品を奪う目的で他人の家に侵入を試みたものの、家の住人に気づかれて逃げ出した、あるいは、他人に痴漢行為を働こうとしたものの、抵抗にあい、結果的に未遂に終わったという場合も考えられます。

このような物理的な世界だけでなく、インターネット上でも未遂事件は発生します。例えば、不正に他人のコンピュータにアクセスを試みたものの、強固な安全対策によって阻まれたという場合も、未遂に該当します。また、インターネットを通じて他人を騙し、金銭をだまし取ろうとしたものの、相手が詐欺だと気づき、送金しなかったという場合なども、未遂とみなされるでしょう。

未遂となるかどうかは、実行行為に着手したかどうかが重要なポイントとなります。単に犯罪を実行することを考えただけでは、未遂にはなりません。具体的な行動に移したかどうかが判断基準となるのです。例えば、窃盗を計画し、下見をしただけの段階では、まだ未遂にはあたりません。しかし、鍵をこじ開けようとした瞬間から、実行行為の着手とみなされ、未遂が成立する可能性が出てきます。このように、実行行為の着手の有無は、非常に重要な要素となります。

未遂罪が成立するためには、犯罪を実行しようとする意思、いわゆる故意が必要です。うっかりミスで犯罪行為に及んでしまった場合は、故意がないため、未遂罪は成立しません。例えば、他人の傘を自分のものだと勘違いして持ち帰ってしまった場合、窃盗の故意がないため、未遂とはみなされません。故意の有無は、状況や証拠から総合的に判断されます。

未遂は決して他人事ではありません。私たちは、被害者にも加害者にもなり得るのです。そのため、犯罪に巻き込まれないよう、日頃から防犯意識を高めておくことが大切です。また、たとえ未遂であっても、犯罪行為は決して許されるものではありません。法律によって罰せられる可能性があることをしっかりと認識しておく必要があります。

| 未遂の定義 | 未遂の例 | 未遂の成立要件 | 故意の必要性 | 未遂の重要性 |

|---|---|---|---|---|

| 犯罪を実行しようとしたが、結果的に目的を達成できなかった場合 |

|

実行行為に着手したかどうか | 犯罪を実行しようとする意思(故意)が必要 | 被害者にも加害者にもなりうるため、防犯意識を高め、犯罪行為は決して許されないことを認識する必要がある |