生活保護のしくみと課題

調査や法律を知りたい

生活保護って、お金がなくて困っている人にお金がもらえる制度ですよね?

調査・法律研究家

そうだね。お金がなくて最低限の生活が送れない人に対して、国が生活を保障する制度だよ。生活保護費を支給する以外にも、色々な支援があるんだよ。

調査や法律を知りたい

お金以外にも支援があるんですか?どんなものがありますか?

調査・法律研究家

例えば、子供が学校に行くためのお金(教育扶助)や、病気になったときの医療費の援助(医療扶助)などがあるよ。その人の困っている状況に応じて、必要な支援を受けられるようになっているんだ。

生活保護とは。

困っている人たちの生活を支える『生活保護』制度について説明します。この制度は、お金に困っている人に最低限の暮らしを保障するために、お金の支給などを行います。困っている度合いによって、生活費、教育費、医療費など様々な支援が受けられます。

生活保護制度の概要

国民の暮らしを守るための制度として、生活保護制度があります。これは、私たちの国の憲法で定められている、誰もが健康で文化的な最低限の生活を送る権利を守るためのものです。病気やけが、仕事がなくなってしまった、年をとったなど、さまざまな事情で収入が減ったり、財産がなくなったりして、生活に困っている人々を助けるための制度です。国が生活に必要な費用などを支給することで、人々の暮らしを安定させ、再び自分の力で生活していけるように支援することを目指しています。生活保護を受けることができるかどうかは、世帯全体の収入と財産を合わせた金額で判断します。国が定めた最低生活費よりも少ない場合に、受給資格が認められます。この最低生活費は、住んでいる場所や世帯の人数、年齢などによって変わってきます。たとえば、都会のように物価が高い地域では、地方よりも生活するのに多くのお金が必要になります。そのため、最低生活費も高めに設定されています。また、家族が多いほど必要な生活費も増えるので、最低生活費も高くなります。生活保護を受けたい場合は、お住まいの地域の福祉事務所に申請し、必要な書類を提出する必要があります。福祉事務所では、申請に来た方の状況を詳しく調べ、本当に生活保護が必要かどうかを判断します。保護が必要だと判断された場合は、生活費の援助、家賃の援助、子どもの教育費の援助、医療費の援助など、必要な援助が受けられます。生活保護は、困っている人々が安心して生活できるよう、社会全体で支える大切な制度です。困ったときには、ためらわずに福祉事務所に相談してみましょう。相談することで、解決の糸口が見つかるかもしれません。

| 制度名 | 生活保護制度 |

|---|---|

| 目的 | 健康で文化的な最低限度の生活を保障 (憲法に基づく) |

| 対象者 | 病気、怪我、失業、高齢などにより生活に困窮している人 |

| 支援内容 | 生活費、家賃、教育費、医療費等の援助 |

| 受給資格 | 世帯全体の収入と財産が最低生活費未満 |

| 最低生活費 | 地域、世帯人数、年齢等により異なる |

| 申請方法 | 地域の福祉事務所に申請 |

| 審査 | 福祉事務所が状況を調査し、必要性を判断 |

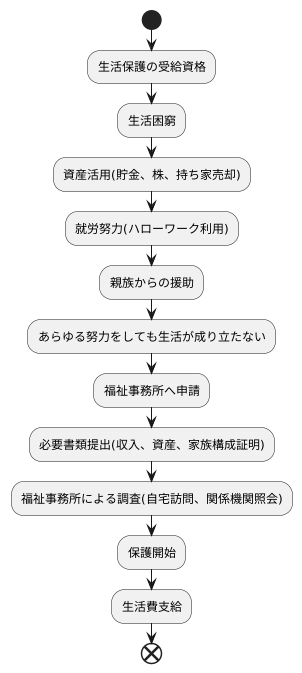

受給資格と申請手続き

生活保護を受けるには、まず自分自身の力で生活を立て直す努力が必要です。生活に困窮していることはもちろんですが、使えるお金や家、働ける力などを最大限活用してもなお生活が苦しい状況であることが条件となります。

具体的には、貯金や株などの資産があれば売却し、生活費に充てることが求められます。もし持ち家があれば、売却を検討する必要も出てきます。また、働くことができる健康状態であれば、ハローワークなどで仕事探しを行い、収入を得る努力をしなければなりません。親や兄弟姉妹、親戚などから金銭的な援助を受けられる状況であれば、それも受けることが期待されます。

こうしたあらゆる努力をしてもなお生活が成り立たない、本当に困窮している状況であると認められた場合に初めて、生活保護を受ける資格が与えられます。

生活保護を申請するには、住んでいる地域の福祉事務所へ行く必要があります。申請時には、収入や資産、家族構成などを証明する書類が必要となります。給与明細や預金通帳、住民票など、担当職員の指示に従って必要な書類を揃えましょう。

福祉事務所では、提出された書類をもとに、申請者の生活状況を細かく調べます。場合によっては、職員が自宅を訪問して状況を確認したり、関係する機関に問い合わせたりすることもあります。これは、本当に生活保護が必要な状態なのかを正確に判断するために行われるものです。プライバシーへの配慮は最大限にされますが、調査への協力は必要です。

福祉事務所による調査の結果、生活保護の必要性が認められれば、保護が開始されます。そして、生活に必要な費用が支給されます。保護の内容は、一人ひとりの状況に合わせて決められます。

生活保護の種類

生活保護制度は、困窮した人々の生活を支えるための重要な仕組みです。様々な事情で生活に困窮する世帯に対し、その状況に応じて必要な扶助を行うことで、健康で文化的な最低限度の生活を保障することを目的としています。生活保護は、個々の世帯の状況を丁寧に見て、必要な支援の種類と金額を決定します。大きく分けて以下の種類があります。

まず生活扶助は、毎日の暮らしに必要な費用を支給するものです。食べ物、衣服、光熱費など、生きていく上で欠かせない費用をまかない、最低限度の生活水準を維持できるようにします。具体的には、食費、水道光熱費、被服費、日用品費などが含まれます。

次に住宅扶助は、住居にかかる費用を支援するものです。家賃や住宅ローンの返済など、住居を確保するために必要な費用を支給することで、住まいの安定を図ります。持ち家か賃貸か、住宅の広さなどによって支給額は変わってきます。

教育扶助は、義務教育を受ける子どもがいる世帯に対して、就学に必要な費用を支給します。教科書代、給食費、学用品費など、子どもが教育を受ける権利を保障するために必要な費用を支援します。義務教育は全ての国民が等しく受ける権利があるものなので、経済的な理由で教育を受けられないことがないように配慮されています。

医療扶助は、病気や怪我をした際に、必要な医療サービスを受けられるようにするものです。診察費、入院費、薬代など、医療にかかる費用を支給することで、健康の回復と維持を支援します。

その他にも、出産や葬儀など、特別な事情がある場合には、介護扶助や生業扶助、葬祭扶助など、様々な扶助が用意されています。これらの扶助は、困窮した世帯の状況に応じて組み合わされて支給され、それぞれの状況に合ったきめ細やかな支援が行われます。生活保護は、誰もが安心して暮らせる社会を作るための、大切なセーフティネットです。

| 扶助の種類 | 内容 |

|---|---|

| 生活扶助 | 毎日の暮らしに必要な費用(食費、水道光熱費、被服費、日用品費など)を支給 |

| 住宅扶助 | 住居にかかる費用(家賃、住宅ローン返済など)を支給 |

| 教育扶助 | 義務教育を受ける子どもがいる世帯に対し、就学に必要な費用(教科書代、給食費、学用品費など)を支給 |

| 医療扶助 | 病気や怪我の際に必要な医療サービス(診察費、入院費、薬代など)にかかる費用を支給 |

| 介護扶助 | 特別な事情(出産、葬儀など)がある場合に支給 |

| 生業扶助 | 特別な事情(出産、葬儀など)がある場合に支給 |

| 葬祭扶助 | 特別な事情(出産、葬儀など)がある場合に支給 |

不正受給の問題

生活保護は、困窮した国民の生活を支えるための大切な制度です。しかし、この制度には不正に受給するという深刻な問題が存在します。不正受給とは、本来であれば保護を受ける資格がないにも関わらず、偽りの申告や情報の隠蔽によって生活保護を受けてしまう行為です。

具体例としては、収入や資産を偽って少なく申告するケースが挙げられます。他に、実際には別に住んでいる家族から仕送りを受けているにも関わらず、援助がないと偽るケースも不正受給に該当します。また、同居しているにも関わらず、別居していると偽って世帯分離をし、より多くの保護費を受け取ろうとする行為も問題となっています。

このような不正受給は、限られた税金から成り立つ生活保護の財源を圧迫するだけでなく、真に支援を必要としている人々への適切な配分を妨げることになります。さらに、生活保護制度全体の信頼性を揺るがし、国民の制度に対する理解と支持を損なう恐れもあります。

こうした事態を重く見て、国や地方自治体は不正受給を根絶するための対策を強化しています。申請時の審査をより厳格に行うとともに、既に保護を受けている人々に対しても、定期的に生活状況を確認することで、不正の早期発見に努めています。

また、金融機関との連携を強化し、預貯金状況の確認を迅速に行える体制を整備しています。さらに、近隣住民からの情報提供も重要な手がかりとなるため、相談窓口の設置や広報活動を通じて協力を呼びかけています。

不正受給が発覚した場合、受給者は不正に受け取った保護費の返還を命じられます。場合によっては、詐欺罪で刑事罰の対象となることもあります。生活保護は、国民の生活を守るための重要なセーフティネットです。この制度を適切に運用していくためには、不正受給を許さないという毅然とした姿勢が不可欠です。

制度の持続可能性

生活保護制度は、社会の支えを必要とする人々の暮らしを支える上で、なくてはならない大切な仕組みです。しかし近年、この制度を利用する人の数が増え続け、高齢化も進んでいることから、支給額が増える傾向にあり、この制度が今後もずっと続けられるのかという不安の声が上がっています。

生活保護費は、国民の税金によってまかなわれています。ですから、この制度を維持していくためには、国民一人ひとりの理解と協力が欠かせません。制度の意義や現状について正しく理解し、制度を支える税金がどのように使われているのかを知ることが重要です。また、制度に対する誤解や偏見をなくし、困っている人たちを支えるという社会全体の意識を高めることも必要です。

さらに、生活保護を利用する人々が、自分の力で生活できるようになるための支援も重要です。生活保護は、あくまで一時的な支援であり、最終的には自立した生活を送ることが目標です。そのため、仕事を見つけるための支援や、生活の困りごとを相談できる窓口の設置など、自立を後押しするための様々な取り組みが行われています。これらの取り組みを強化し、より多くの人が社会復帰できるよう支援体制を充実させることが大切です。

生活保護制度を将来にわたって維持していくためには、制度を正しく運用することと、利用する人々の自立を支援することの両方が重要です。制度の利用状況を定期的に見直し、不正受給を防ぐための対策を強化するなど、制度の信頼性を高める努力も必要です。同時に、利用者の状況に合わせたきめ細やかな支援を提供し、自立への道をサポートしていくことが求められます。

そして、何よりも大切なのは、国民一人ひとりがこの制度の意義を理解し、協力していくことです。生活保護は、私たちが安心して暮らせる社会を築くための大切なセーフティネットです。制度の課題を共有し、共に解決策を探っていくことで、より良い社会を実現できるはずです。

| 課題 | 解決策 |

|---|---|

| 生活保護受給者数の増加と高齢化による支給額の増加傾向 | 制度の意義と現状の正しい理解、税金の使い方の透明化 誤解や偏見の解消、困っている人を支える意識向上 |

| 生活保護利用者の自立支援の必要性 | 就労支援、生活相談窓口の設置など自立支援策の強化 支援体制の充実による社会復帰の促進 |

| 制度の持続可能性の確保 | 制度の適正な運用、不正受給対策 利用者の状況に合わせたきめ細やかな支援 国民一人ひとりの制度への理解と協力 |