遺言書検認制度の役割と重要性

調査や法律を知りたい

先生、『遺言書検認制度』って、どんな制度ですか?難しそうでよくわからないです。

調査・法律研究家

そうだね、少し難しいけど、簡単に言うと、遺言書が本物かどうか、誰が書いたのか、そして内容がどうなっているのかを確認するための手続きだよ。家庭裁判所で行われるんだ。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、どうしてそんな手続きが必要なんですか?

調査・法律研究家

いい質問だね。遺言書は、相続の時にとても大切なものだから、偽物や書き換えられたものが使われないように、そして、もとの内容がちゃんと守られるようにするために必要なんだよ。ただし、公証役場で作られた公正証書遺言の場合は、この手続きは必要ないんだ。

遺言書検認制度とは。

『遺言書の検認制度』について説明します。遺言書の検認制度とは、家庭裁判所で行われる、遺言書が本物かどうか、そして内容を確認するための手続きです。これは、遺言書をそのままの形で保管し、確認するために行われます。

遺産を相続する際に、もめごとが起きる場合があります。そのような場合、遺言書があるかどうか、遺言書が有効かどうか、そして遺言書に何が書かれているかは、もめごとを解決するための重要な手がかりとなります。遺言書の検認制度は、このような場合に備えて、遺言書が偽物にされたり、書き換えられたりするのを防ぎ、原本を確実に保管するために設けられています。

遺言書の検認手続きについて説明します。遺言書を保管している人、または遺言書を見つけた人は、家庭裁判所に遺言書を提出して、検認を請求しなければなりません。遺言書が封されている場合は、家庭裁判所で、相続する人、またはその代理人が立ち会わない限り、封を開けてはいけません。ただし、公証役場で作成された遺言書の場合は、このような検認手続きを行う必要はありません。

制度の概要

人が亡くなった後、その方の財産をどのように分けるかを示した遺言書。この大切な遺言書が本当に故人の意思で書かれたものなのか、内容に問題はないのかを確かめるための制度が、遺言書検認制度です。

この制度は、家庭裁判所が遺言書の内容を詳しく調べ、正式な手続きを経た正しい遺言書であることを確認する手続きです。故人の真の意思を尊重し、相続に関するトラブルを避けるという大切な役割を担っています。

遺言書は故人の財産の行き先を決める重要な書類である一方、偽物を作成されたり、書き換えられたりする危険性も潜んでいます。そこで、遺言書検認制度によって遺言書の本物であることを保証し、相続する人たちが安心して遺産を受け取れるようにしています。

具体的には、家庭裁判所の裁判官が遺言書の形式や内容を細かく審査します。例えば、自筆証書遺言の場合、全文が故人自身の手で書かれているか、日付や署名があるかなどを確認します。また、公正証書遺言の場合、公証役場で作成された正式な書類であるかを確認します。

このように家庭裁判所が厳正な確認を行うことで、遺言書の法的効力が保証されます。そして、相続人たちは故人の本当の気持ちに基づいて遺産分割の話を進めることができ、無用な争いを防ぐことができるのです。この制度は、円滑な相続を実現するために欠かせない重要な役割を果たしていると言えるでしょう。

検認の必要性

人が亡くなり、財産を誰かに残したいという気持ちを書いた遺書がある場合、必ずしも家庭裁判所のお墨付きが必要なわけではありません。しかし、このお墨付き、つまり検認という手続きは、特に複数の家族が相続する場合には、とても大切です。

検認を受けると、遺書が本物であることが公的に認められます。これは、後々家族間で揉め事を防ぐ大きな力になります。例えば、遺書の内容に納得いかない相続人がいたとしても、検認済みの遺書があれば、亡くなった方の真の気持ちを明らかに示すことができ、争いを速やかに解決することができます。

検認されていない遺書の場合、本物かどうか、故人の意思が反映されているかどうかを証明するのが難しく、相続人同士の話し合いが紛糾したり、裁判に発展する可能性も高まります。また、一部の相続人が勝手に遺書を書き換えてしまう危険性も否定できません。

検認の手続きでは、遺書の原本は家庭裁判所に保管されます。そのため、遺書をなくしたり、誰かが勝手に書き換えたりする心配がありません。また、相続人全員に遺書の内容が伝えられるため、情報共有がスムーズに進み、相続手続き全体が円滑になります。

このように、検認という手続きを受けることは、単なる形式的な手続きではなく、相続を円滑に進め、相続に関わる人たちの権利を守る上で、必要不可欠な制度と言えるでしょう。特に、財産をめぐる争いを防ぎたい、故人の意思を確実に尊重したいと考える場合には、検認を受けることを強くお勧めします。

| 検認の有無 | メリット | デメリット/リスク |

|---|---|---|

| あり |

|

なし |

| なし | なし |

|

手続きの流れ

人が亡くなった後、その方の作った遺書がある場合、正式な遺書として効力を持つために、家庭裁判所による検認という手続きが必要です。この手続きは、遺書を保管していた人、もしくは遺書を見つけた人が、家庭裁判所に検認を申し立てることから始まります。

申し立ては、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。必要な書類として、所定の申し立て用紙に必要事項を記入し、原本の遺書を添付して提出します。コピーではなく、原本を提出することが重要です。

家庭裁判所は、申し立てを受け付けると、相続人全員に通知を送り、検認の日時を決めます。検認の日には、相続人本人、または代理人が裁判所に出向きます。裁判所では、遺書を開封し、内容を確認します。もし遺書が封をされている場合は、相続人や代理人の立ち会いのもとで開封します。

公正役場で作成された公正証書遺書の場合は、既に公証人が内容の正しさを保証しているため、この検認手続きは不要です。

検認の手続きが終わると、家庭裁判所は検認調書という書類を作成します。これは検認手続きが行われたことを証明する書類で、遺書の内容を記録したものです。家庭裁判所は、この検認調書と遺書のコピーを相続人たちに渡します。この検認調書は、遺書の正式な証明書となり、後の相続手続きにおいて重要な役割を果たします。例えば、銀行預金の解約や不動産の名義変更など、相続に関する様々な手続きで必要になります。

| 遺言書の検認 | 内容 |

|---|---|

| 必要性 | 人が亡くなった後、その方の作った遺書がある場合、正式な遺書として効力を持つために必要 |

| 申し立て | 遺書を保管していた人、もしくは遺書を見つけた人が、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる |

| 必要書類 | 所定の申し立て用紙、遺書の原本 |

| 検認期日 | 家庭裁判所が相続人全員に通知を送り、日時を決める |

| 検認手続き | 相続人または代理人が裁判所に出向き、遺書を開封・内容確認 |

| 公正証書遺書の場合 | 検認手続きは不要 |

| 検認調書 | 検認手続きが行われたことを証明する書類。遺書の内容を記録し、相続人へコピーが渡される。遺書の正式な証明書となり、後の相続手続きで必要。 |

公正証書遺言の例外

公正証書遺言は、他の遺言書とは異なる点が多く、その中でも大きな特徴の一つが検認手続きを必要としないことです。一般的に、自筆で書いた遺言や秘密証書遺言は、家庭裁判所で検認という手続きを経なければなりません。これは、遺言書が本物かどうか、書き間違いがないかなどを確認するためです。しかし、公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成に関与し、遺言者の真の意思を確認した上で作成されます。そのため、公正証書遺言は、作成時点で既にその真正性が保証されていると考えられ、改めて家庭裁判所で検認する必要がないのです。

この検認不要という特徴は、相続が発生した後の手続きをスムーズに進める上で大きな利点となります。検認手続きには一定の期間が必要となるため、相続人がすぐに遺産を相続できない場合もあります。一方、公正証書遺言であれば、検認の手間や時間を省くことができ、相続開始後、速やかに遺産分割などの手続きを進めることができます。また、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため、紛失や破損、改ざんのリスクが低く、故人の意思を確実に後世に伝えることができます。自筆証書遺言の場合、紛失や改ざんのリスクに加え、字が読みにくい、解釈が難しいといった問題が発生する可能性もありますが、公正証書遺言であれば、公証人が作成に関与することで、これらの問題を回避することができます。

これらの点から、公正証書遺言は、相続に関するトラブルを未然に防ぎ、相続人の負担を軽減する上で非常に有効な手段と言えるでしょう。遺言作成を検討する際には、それぞれの遺言方式の特徴を理解し、自身の状況や希望に合った方法を選択することが重要です。公正証書遺言は、費用や手続きの面で多少の手間がかかることもありますが、その高い信頼性と安全性は、円滑な相続を実現するための大きなメリットとなります。

| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 公正証書遺言 | 公証人が作成に関与、真正性が保証されているため検認不要 | 相続手続きがスムーズ、遺産分割が速やか、紛失・破損・改ざんのリスクが低い、故人の意思を確実に伝えられる、解釈が難しいといった問題が発生しない。円滑な相続を実現できる。 | 費用や手続きの手間がかかる |

| 自筆証書遺言/秘密証書遺言 | 家庭裁判所で検認手続きが必要 | 検認に時間がかかる、紛失・破損・改ざんのリスクがある、字が読みにくい、解釈が難しいといった問題が発生する可能性がある |

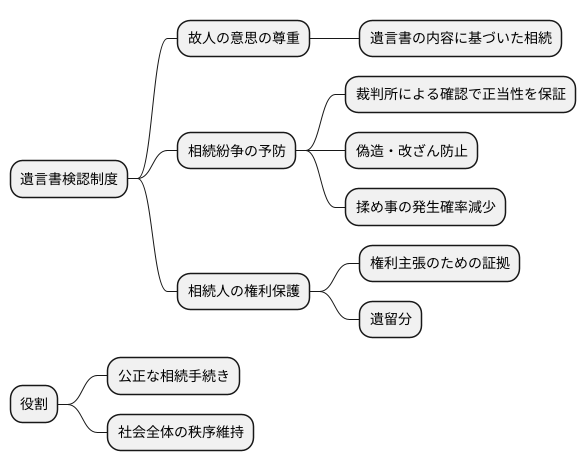

制度の意義と目的

人が亡くなった後の財産分け、いわゆる相続において、故人の残した遺言書は、その意思を尊重する上で非常に大切なものです。しかし、偽造された遺言書や、本人の意思とは異なる形で作成された遺言書によって、相続人間の争いが起こる可能性も否定できません。そこで、遺言書検認制度は、故人の真の意思を明らかにし、相続が円滑に進むようにするための重要な役割を担っています。

この制度の大きな目的の一つは、相続争いを未前に防ぐことにあります。家庭裁判所が遺言書を officially に確認することで、遺言書の正当性が保証されます。これにより、相続人たちは安心して遺産を相続することができ、揉め事が起こる可能性を減らすことができます。また、遺言書が偽物ではないか、後から書き換えられていないかを裁判所がチェックすることで、不正な遺言書がまかり通るのを防ぎ、故人の本当の想いに基づいた相続を実現することに役立ちます。

さらに、遺言書検認制度は、相続人の権利を守るためにも必要です。検認手続きを経ることで、遺言書の内容が official に証明され、相続人たちは自分たちの権利を主張するための確かな証拠を持つことができます。例えば、遺言書に自分の名前が書かれていない場合でも、遺留分といった法律で認められた権利を主張するためには、正式な遺言書の内容を確認することが不可欠です。

このように、遺言書検認制度は、故人の意思の尊重、相続紛争の予防、そして相続人の権利保護という三つの柱から、相続手続きの公正さを守る重要な役割を果たしています。これは、個人の権利を守るだけでなく、社会全体の秩序を維持するためにも欠かせない制度と言えるでしょう。