裁判の鍵、釈明権とは?

調査や法律を知りたい

『釈明権』って、裁判所が、当事者にいろいろ質問したり、証拠を出させたりする権利のことですよね?

調査・法律研究家

そうです。裁判所が、事件の真相を明らかにするために、当事者に質問したり、証拠の提出を求めたりできる権利のことです。

調査や法律を知りたい

どうして裁判所がそんなことする必要があるんですか?当事者が自分で主張すればいいんじゃないですか?

調査・法律研究家

確かに当事者が自分で主張するのが基本ですが、当事者が法律の知識に乏しかったり、適切な主張ができない場合もあるでしょう。そのような場合でも、裁判所が積極的に真相解明に協力することで、より公正な判決を下すことができるのです。釈明権は、紛争の真の解決を図るために重要な役割を果たしているんですよ。

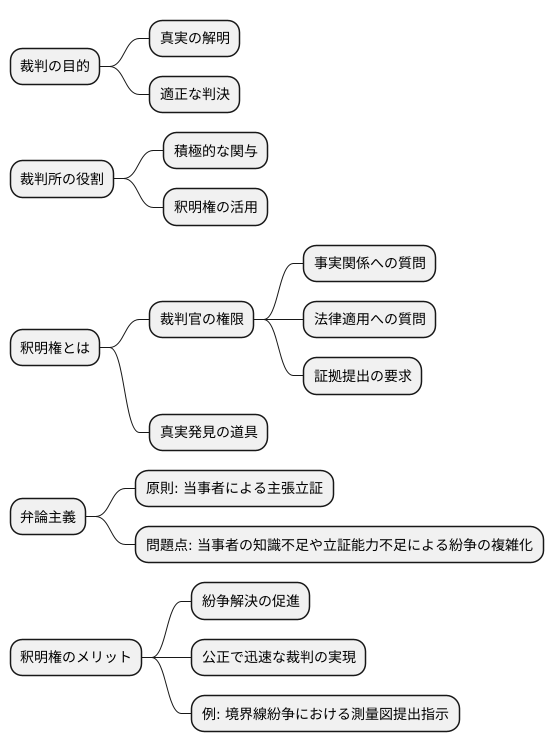

釈明権とは。

裁判では、何が起きたのか、どんな法律が関わるのかをはっきりさせるために、裁判官が当事者に質問したり、証拠を出すように促す権利があります。これを釈明権といいます。民事裁判では、当事者が自分で主張したことがらでないと、裁判官は判断できません。しかし、このルールを厳格に適用しすぎると、本当の解決に至らない場合があります。そのため、裁判官には当事者に質問したり証拠の提出を求める権利が認められています。

釈明権の概要

裁判では、何が本当に起こったのか、そしてどのような法律を当てはめるべきかを明らかにすることがとても大切です。 真実を明らかにし、適正な判決を下すためには、裁判所が自ら積極的に関与する必要があります。そのための重要な手段の一つが「釈明権」です。

釈明権とは、裁判官が事件の当事者に対して、事実関係や法律の適用について質問したり、証拠の提出を求めたりできる権限のことです。いわば、裁判官が真実発見のために積極的に働きかけるための「道具」と言えるでしょう。

民事裁判では、「当事者が自分で主張立証しない事柄について、裁判所は判断してはならない」という原則があります。これは「弁論主義」と呼ばれ、当事者の自主性を尊重する上で重要な原則です。しかし、この原則を杓子定規に適用してしまうと、当事者が法律の知識に乏しかったり、適切な主張立証ができなかったりする場合に、真の問題解決に至らず、かえって紛争が複雑化してしまう恐れがあります。

例えば、ある人が隣の家との境界線をめぐって争っているとします。当事者双方が自分の主張ばかりを繰り返し、肝心の測量図などの客観的な証拠を提出しない場合、裁判所は正しい判断を下すことができません。このような場合に、裁判官が釈明権に基づいて「境界線を確定するために必要な測量図を提出してください」と指示することで、紛争の解決をスムーズに進めることができるのです。

このように、釈明権は、裁判所が真実を明らかにし、適正な判決を下すために欠かせない重要な権限です。当事者の自主性を尊重しつつも、裁判官が積極的に関与することで、より公正で迅速な裁判の実現につながると言えるでしょう。

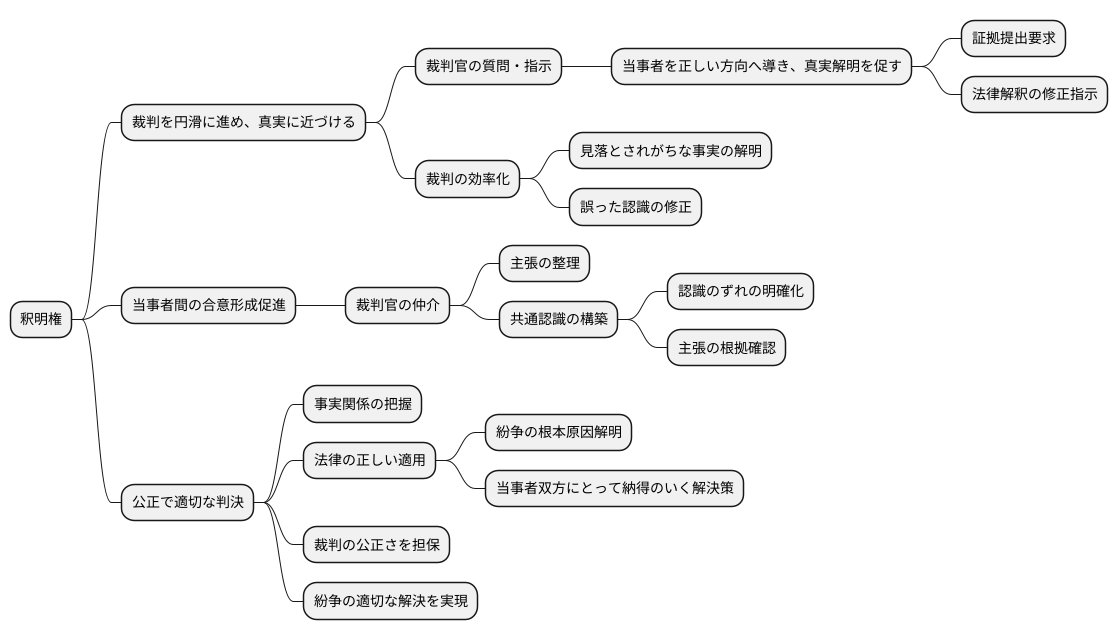

釈明権の目的

裁判を円滑に進め、真実に近づけることこそ、釈明権の最も重要な目的です。裁判では、争っている当事者が重要な事実を見落としていたり、法律の解釈を誤って理解している場合があります。このような場合、裁判官が釈明権を用いて適切な質問や指示をすることで、当事者を正しい方向へ導き、真実の解明を促すことができます。

例えば、当事者が重要な証拠を提出していない場合、裁判官は釈明権に基づき、その証拠の提出を求めることができます。また、当事者が法律を誤って解釈している場合、裁判官は正しい解釈を説明し、当事者の主張を修正するように促すことができます。このように、裁判官の積極的な関与によって、見落とされがちな事実が明らかになり、誤った認識が正されることで、裁判はスムーズかつ効率的に進行します。

さらに、釈明権は当事者間の合意形成を促進する役割も担います。当事者間に意見の食い違いがある場合、裁判官が仲介役となり、双方の主張を整理し、共通の認識を築くよう働きかけます。例えば、当事者間の認識のずれがどこにあるのかを明確化し、それぞれの主張の根拠を丁寧に確認することで、誤解を解き、歩み寄りを促すことができます。

釈明権の最終的な目標は、より公正で適切な判決を導き出すことです。裁判官が積極的に事実関係を把握し、法律を正しく適用することで、紛争の根本原因を解明し、当事者双方にとって納得のいく解決策を見つけることに繋がります。釈明権は、裁判における公正さを担保し、紛争の適切な解決を実現するために不可欠な制度と言えるでしょう。

釈明権の行使

釈明権とは、裁判において、事実を明らかにし、真実を追求するために、裁判官が職権で当事者に対して説明を求める権利のことです。これは、裁判官の裁量によって行使されます。つまり、裁判官は、事件の性質や複雑さ、当事者の理解力などを総合的に判断し、釈明権を行使するかどうか、また、どのような方法で行使するかを決定します。

釈明権の行使方法は様々です。例えば、口頭弁論の場で直接質問したり、書面で質問状を送付したり、関連する証拠の提出を求めるなど、状況に応じて柔軟に対応します。口頭弁論における質問では、裁判官は、当事者の主張の曖昧な点や矛盾点を指摘し、より詳細な説明を求めます。書面による質問では、複雑な事実関係を整理するために、具体的な事項に関する回答を求めます。証拠の提出要求では、当事者の主張を裏付ける証拠の提出を求め、事実認定の正確性を高めます。

ただし、釈明権の行使はあくまで当事者の主張を補うためのものです。裁判官が当事者に代わって主張を組み立てたり、一方の当事者に有利なように誘導尋問を行うことは許されません。裁判官は常に中立公正な立場を保ち、公平性を損なわないよう、慎重に釈明権を行使する必要があります。

また、当事者にも釈明権の効果的な行使に協力する義務があります。当事者は、裁判官の質問に対して誠実に答え、必要な情報を積極的に提供する必要があります。不明な点や疑問点があれば、裁判官に確認を求めることも重要です。

釈明権は、裁判の公正さと効率性を確保するために不可欠な制度です。裁判官と当事者が互いに協力し、適切に釈明権を行使することで、真実の発見と適正な判決の実現に繋がります。

| 釈明権とは | 釈明権の行使 | 釈明権の限界 | 当事者の協力義務 | 釈明権の意義 |

|---|---|---|---|---|

| 裁判官が職権で当事者に対して説明を求める権利 | 裁判官の裁量で、口頭弁論、質問状、証拠提出要求など様々な方法で行使 | 当事者に代わって主張を組み立てたり、誘導尋問を行うことは不可 | 裁判官の質問に誠実に答え、必要な情報を提供 | 裁判の公正さと効率性を確保するために不可欠 |

| 裁判官が真実を追求するために用いる |

|

裁判官は中立公正な立場を保ち、公平性を損なわないように行使 | 不明な点や疑問点があれば、裁判官に確認を求める | 真実の発見と適正な判決の実現に繋がる |

釈明権の限界

申し開きをする権利、つまり釈明権は、確かに裁判において力強い武器となり得ます。しかし、それは無制限に振るえる万能の剣ではありません。裁判官は、争っている人たちの自主性を重んじ、必要以上に介入することは避けるべきです。裁判はあくまでも、当事者自らが自分の言い分を主張し、証拠を示す場です。裁判官は、それを助ける範囲で釈明権を行使する必要があるのです。

また、釈明権の行使は、常に中立で公平な立場で行われなければなりません。特定の側に有利になるような質問や指示を出すことは許されません。例えば、片方の言い分ばかりを詳しく聞いたり、特定の証拠だけを重視するように指示したりすることは、公平性を欠く行為です。

さらに、釈明権を行使する際には、はっきりとした根拠と正当な理由が必要です。自分の思い込みや好みで釈明権を行使することは許されません。「何となく怪しい」とか「自分の経験上、こうだ」といった曖昧な理由で、特定の点を深く追及することは、恣意的な行使にあたります。釈明権は、裁判の公正さを守るためのものであり、個人の主観で振り回されるべきではありません。

釈明権は、使い方を誤ると、裁判の公正さを損なう危険性があります。これらの限界をきちんと理解し、適切に使うことで、釈明権は真に力を発揮し、裁判の公正な審理に役立つのです。

| 釈明権(申し開きをする権利)のポイント | 詳細 |

|---|---|

| 力強い武器だが万能ではない | 裁判官は当事者の自主性を尊重し、必要以上に介入すべきではない |

| 当事者主義 | 当事者自らが主張・立証を行う場であり、裁判官はそれを助ける範囲で釈明権を行使 |

| 中立性・公平性 | 特定の側に有利な質問や指示は許されない。公平性を欠く行為は厳禁 |

| 明確な根拠と正当な理由 | 思い込みや好み、曖昧な理由での行使は恣意的で許されない |

| 裁判の公正さ | 釈明権は裁判の公正さを守るためのものであり、個人の主観で振り回されるべきではない |

釈明権と当事者の役割

裁判とは、真実を明らかにし、公正な判決を下すための場です。その過程で重要な役割を担うのが「釈明権」です。釈明権とは、裁判官が職権で、事件の真相を解明するために、当事者に対して、事実関係や証拠について質問したり、説明を求めたりできる権利のことです。 裁判官はこの権利を適切に行使することで、事件の全体像を把握し、正しい判断を下すことができます。しかし、釈明権は裁判官だけの力だけでは十分に機能しません。当事者の積極的な協力が不可欠です。

当事者は、裁判官からの質問に対し、包み隠さず誠実に答える義務があります。また、自ら進んで関連する証拠を提出することも求められます。裁判官は、当事者から提供された情報や証拠に基づいて判断を下すため、当事者の協力なくしては、真実にたどり着くことは困難です。さらに、当事者は受け身でいるのではなく、自らの主張を積極的に行い、裁判官の理解を深める努力をする必要があります。自らの主張を裏付ける証拠を揃え、論理的に説明することで、裁判官に事件の真相を正しく理解してもらうことができます。

釈明権の行使は、当事者にとって負担となる場合もあるかもしれません。しかし、それは単なる面倒な手続きではなく、自らの権利を守るための重要な機会です。裁判官の質問の意図を正しく理解し、それに的確に対応することで、より効果的に自らの主張を伝えることができます。また、相手方の主張の根拠や証拠についても理解を深めることができ、より建設的な議論を進めることができます。釈明権は、裁判における当事者の権利と責任を明確にするための重要な制度です。当事者は、この制度を積極的に活用することで、より公正で納得のいく解決を図り、紛争の適切な解決を実現することができるのです。