裁判の決め手:弁論の全趣旨とは?

調査や法律を知りたい

先生、「弁論の全趣旨」って、証拠とは違うんですよね?どんなものか、もう少し詳しく教えてください。

調査・法律研究家

そうだね、証拠とは違うものだよ。裁判では、証拠以外にも、裁判でのやりとり全体から裁判官が心証を得る。これが弁論の全趣旨だ。例えば、証人の話し方が自信なさげだったり、質問にちゃんと答えなかったりした場合、裁判官はその様子を見て、証言の信ぴょう性を判断する材料にする。他にも、反論のタイミングや内容なども含まれるよ。

調査や法律を知りたい

なるほど。つまり、話し方や態度、反論の仕方といった、証拠以外の情報も判断材料になるということですね。

調査・法律研究家

その通り。証拠と弁論の全趣旨、両方を合わせて、裁判官は最終的に判断するんだ。

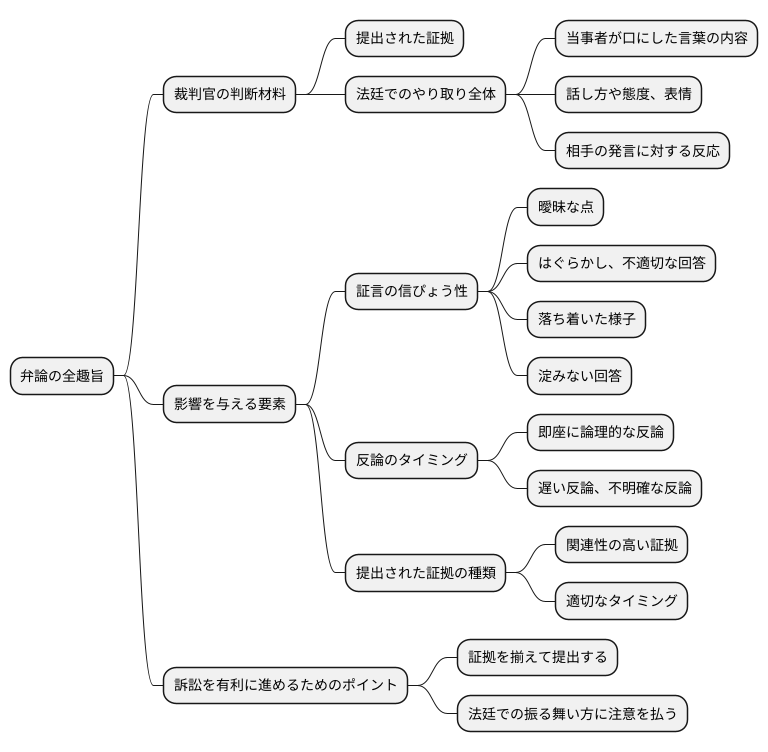

弁論の全趣旨とは。

民事裁判で、裁判官は証拠の調べだけでなく、裁判でのやりとり全体からも判断材料を集めます。これを弁論の全趣旨と言います。例えば、発言が曖昧だったり、説明を拒んだり、反論のタイミングといったことなどから、裁判官はその人の印象を判断材料にします。裁判官は、これらの裁判でのやりとり全体から得た印象と、証拠調べの結果を合わせて、自由に事実を認定します。

弁論の全趣旨とは

民事裁判では、裁判所の判断材料は提出された証拠だけではありません。裁判官は、法廷でのやり取り全体を踏まえて判断を下します。これを「弁論の全趣旨」と言います。弁論の全趣旨には、当事者が口にした言葉の内容はもちろんのこと、話し方や態度、表情、そして相手の発言に対する反応といったものまで含まれます。

例えば、原告が証言台で証言をしているとしましょう。証言の内容に曖昧な点があったり、裁判官や相手の弁護士からの質問に対して、はぐらかしたり、きちんと答えなかったりする場合、裁判官はそのような話し方や態度を見て、証言の信ぴょう性に疑問を抱くかもしれません。反対に、落ち着いた様子で、質問にも淀みなく答える witnessであれば、裁判官は証言の信ぴょう性が高いと判断する可能性があります。

また、相手方の主張に対する反論のタイミングや提出された証拠の種類なども、裁判官の心証に影響を与えます。相手方の主張に対し、即座に論理的な反論ができれば、主張の正当性を裏付けるものと判断されるでしょう。逆に、反論が遅れたり、反論の内容が不明確であったりすれば、裁判官は主張の信ぴょう性に疑念を抱く可能性があります。提出された証拠についても同様です。関連性の高い証拠を適切なタイミングで提出することが重要です。

このように、弁論の全趣旨は、裁判官が最終的な判断を下す上で重要な役割を果たします。単に証拠を揃えて提出するだけでなく、法廷での振る舞い方にも注意を払うことが、訴訟を有利に進める上で重要と言えるでしょう。原告、被告双方にとって、法廷での立ち居振る舞いは、裁判の結果を左右する重要な要素となるのです。

証拠との関係

裁判における判決は、証拠と弁論の全趣旨という二つの要素に基づいて下されます。これら二つの要素はそれぞれ異なる性質を持ち、裁判官の判断に影響を与えます。

まず、証拠とは、事件の事実関係を証明するために提出される客観的な資料のことを指します。具体的には、契約書や領収書といった書類、現場写真、音声や動画の記録、そして物証などが挙げられます。これらの証拠は、事件の真相を明らかにする重要な手がかりとなります。

一方、弁論の全趣旨とは、裁判官が法廷で直接見聞きした内容から得られる主観的な印象です。原告や被告の発言、証人の証言、そして弁護士の主張など、法廷で繰り広げられるあらゆるやり取りが、裁判官の心証形成に影響を及ぼします。例えば、証人が落ち着いて証言しているか、あるいは緊張して挙動不審になっているかといった様子も、弁論の全趣旨の一部となります。

裁判官は、提出された証拠を精査するとともに、法廷でのやり取り全体から得た印象を総合的に判断し、最終的な判決を下します。証拠が完璧に揃っている場合でも、弁論の全趣旨から証言の信ぴょう性に疑問が生じれば、判決に影響を与える可能性があります。逆に、証拠が不足している場合でも、弁論の全趣旨から真実が見えてくることもあり得ます。

このように、証拠と弁論の全趣旨はそれぞれ異なる役割を持ち、複雑に絡み合いながら裁判の行方を左右する重要な要素となっています。裁判官は、これらの要素を慎重に検討し、公正な判断を下すことが求められます。

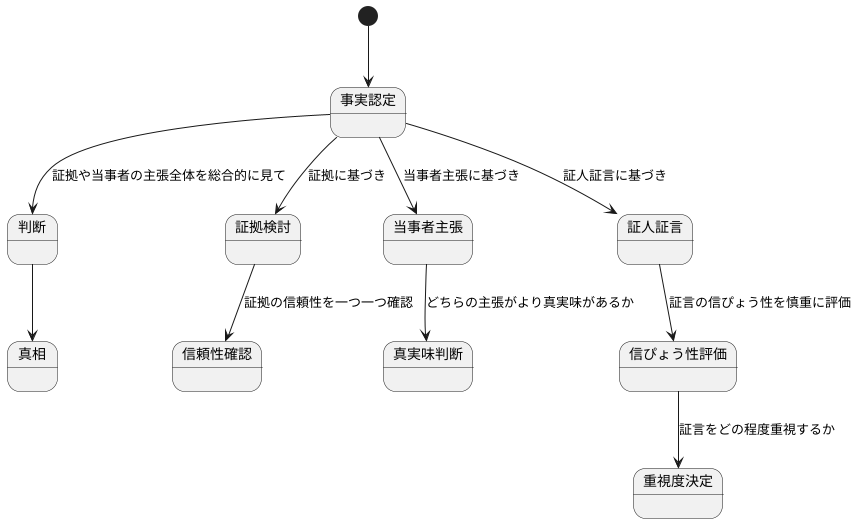

事実認定における役割

裁判では、まず争われている出来事の真相を明らかにする必要があります。これを事実認定といいます。裁判官は、様々な証拠をもとに、提出された証拠や当事者の主張全体を総合的に見て、何が本当に起きたのかを判断します。

この事実認定のプロセスで、裁判官は提出された証拠の一つ一つを注意深く検討します。例えば、契約書、写真、メール、防犯カメラの映像など、様々な種類の証拠が提出される可能性があります。これらの証拠が、争われている出来事を裏付けるものなのかどうか、証拠の信頼性を一つ一つ確認していきます。

また、当事者の主張も重要な判断材料となります。当事者は、それぞれ自分が正しいと考える事実や、証拠の解釈について主張します。裁判官は、これらの主張を聞き比べ、証拠と照らし合わせて、どちらの主張がより真実味があるかを判断します。

特に、証人の証言は、事実認定において極めて重要な役割を担います。証人が法廷で、事件を実際に見てきたことや聞いたことを証言することで、事件の真相解明に繋がる貴重な情報が得られるからです。しかし、証言は必ずしも真実であるとは限りません。記憶違いや、嘘の証言をする可能性もあります。そのため、裁判官は証言の信ぴょう性を慎重に評価する必要があります。

証言内容に矛盾点があったり、証人の態度が不自然であったりする場合、裁判官は証言の信ぴょう性に疑問を抱くでしょう。このような場合、他の証拠や当事者の主張全体との整合性などを考慮し、証言をどの程度重視するかを決定します。

このように、事実認定は、証拠や当事者の主張を総合的に判断する緻密で複雑なプロセスです。裁判官は、証拠の信頼性や証言の信ぴょう性を慎重に見極め、何が真実であるかを公平に判断する重大な責任を負っています。

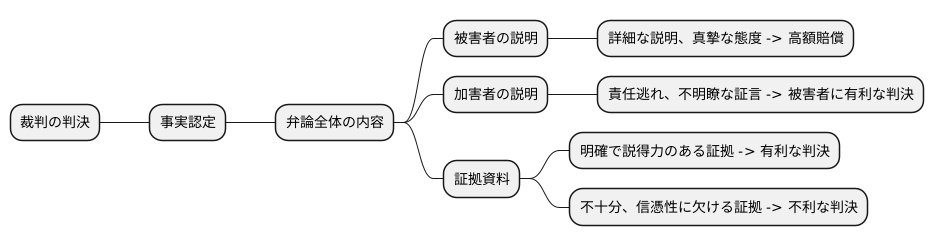

判決への影響

裁判における最終的な判決は、法廷での弁論全体の内容に大きく左右されます。判決の土台となるのは事実認定であり、弁論全体の内容が事実認定に影響を及ぼす以上、判決自体にも影響が及ぶのは当然のことです。

例えば、損害賠償を求める裁判を考えてみましょう。被害を受けた側が、被害の状況を事細かに説明し、真摯な態度で裁判に臨めば、裁判官はその人の主張を信頼し、より高額な賠償金を認める可能性が高まります。裁判官は、証言の信憑性や当事者の態度なども含め、弁論全体から事実を認定し、判決を下すからです。

反対に、損害を与えた側が自らの責任を逃れようとしたり、証言に不明瞭な点が多かったりする場合には、裁判官はその人の主張を信用せず、被害を受けた側に有利な判決を下す可能性が高まります。裁判では、嘘偽りなく真実を語ることが重要であり、不明瞭な説明や責任逃れの態度は、かえって不利な状況を招く可能性があります。

また、弁論の中で提出される証拠資料についても、その内容や信憑性が判決に大きな影響を与えます。証拠資料が明確で説得力のあるものであれば、主張の裏付けとなり、有利な判決につながる可能性が高まります。逆に、証拠資料が不十分であったり、信憑性に欠けるものであれば、主張の説得力が弱まり、不利な判決につながる可能性があります。そのため、裁判においては、事実に基づいた正確な主張を行い、それを裏付ける証拠を提出することが極めて重要です。

このように、弁論の全体像は、裁判官が事実をどのように認識し、最終的にどのような判決を下すかに直接的に影響を及ぼすため、弁護士は依頼者の利益を守るために、綿密な準備を行い、法廷で効果的な弁論を展開する必要があります。

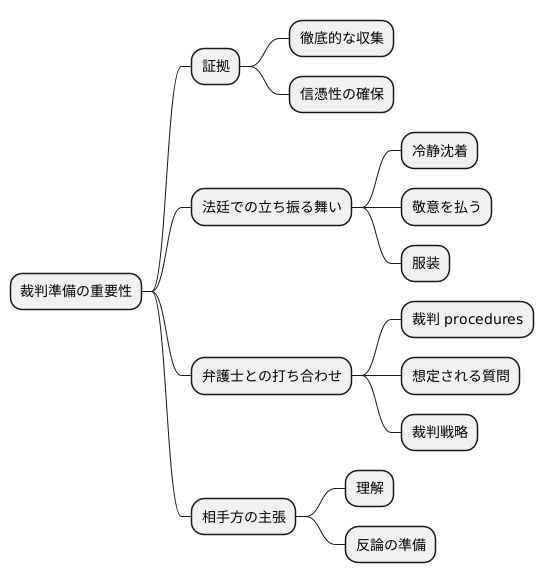

準備の重要性

裁判は人生における大きな転換点となることが多く、その結果はその後の人生に大きな影を落とす可能性があります。そのため、裁判に臨むにあたっては、綿密な準備が何よりも重要です。準備不足は、思わぬ落とし穴に陥り、不利な立場に追い込まれる原因となります。

まず、証拠の収集は徹底的に行う必要があります。証拠は、自分の主張を裏付ける重要な役割を果たします。写真、文書、音声記録など、あらゆる可能性を検討し、関連する証拠をできる限り集めましょう。証拠の信憑性も重要です。証拠が捏造されたものだと疑われると、逆に不利な状況に陥る可能性があります。確かな証拠を揃え、それらを整理しておくことが大切です。

法廷での立ち振る舞いも非常に重要です。裁判官や相手方に失礼な態度をとったり、感情的になったりすると、裁判全体の印象が悪くなり、不利な判断に繋がる可能性があります。常に冷静沈着さを保ち、敬意を払った態度で臨むことが重要です。服装も清潔感のあるものを選び、法廷の雰囲気に合わせた適切な服装を心がけましょう。

弁護士との打ち合わせも入念に行うべきです。弁護士は法律の専門家であり、裁判 proceduresに精通しています。弁護士に相談することで、裁判の流れや必要な手続き、想定される質問などを事前に把握することができます。また、弁護士と共に裁判戦略を練ることで、より有利な状況を作り出すことができます。

相手方の主張を理解することも重要です。相手方の主張を事前に把握することで、反論の準備をすることができます。相手方の主張の弱点や矛盾点を洗い出し、論理的に反論することで、自分の主張の正当性をより強く主張できます。

事前の準備は裁判の行方を左右すると言っても過言ではありません。綿密な準備を行うことで、落ち着いて裁判に臨むことができ、有利な判決へと繋がる可能性が高まります。

弁護士の役割

弁護士は、依頼者の代理人として裁判における様々な役割を担います。まず、依頼者との面談を通して、事件の全体像を把握します。これは、事件の始まりから終わりまで、どのような出来事が起こったのか、関係者は誰なのか、どのような証拠があるのかなどを詳しく聞き取る作業です。この過程で、弁護士は依頼者の思いや考えを丁寧に聞き取り、真に依頼者のためになる解決策を共に探っていきます。

次に、集めた情報を基に、法律的な観点から事件を分析し、裁判でどのような主張をするかを検討します。この段階では、関連する法律や判例を調べ、依頼人に有利な証拠を収集し、不利な証拠への対応策を考えます。裁判での戦略は、裁判官を説得するために非常に重要であり、弁護士の経験と知識が試されます。

そして、裁判期日においては、依頼人に代わって法廷で主張を行います。準備書面を作成し、証拠を提出し、証人尋問を行います。裁判官に対して、依頼人の立場や主張を分かりやすく説明し、理解を得られるように努めます。また、相手方の主張や証拠に対して反論し、依頼人に有利な判決が下されるように最善を尽くします。

さらに、弁護士は裁判外での活動も担います。依頼者と検察官との交渉や、示談交渉なども行います。これらの交渉は、裁判を避ける、あるいは有利な条件で和解するために重要な役割を果たします。

このように、弁護士は依頼者の利益を守るために、裁判内外で様々な活動を行います。依頼者にとって、弁護士は、複雑な法律問題を乗り越えるための頼もしい味方と言えるでしょう。

| 弁護士の役割 | 詳細 |

|---|---|

| 依頼者との面談 | 事件の全体像把握、出来事の経緯、関係者、証拠の確認、依頼者の思いや考えを聞き取り、真に依頼者のためになる解決策を共に探る |

| 法的分析と戦略立案 | 集めた情報を基に法律的な観点から事件を分析、裁判での主張を検討、関連法律や判例の調査、有利な証拠の収集、不利な証拠への対応策 |

| 裁判期日における活動 | 依頼人に代わって法廷で主張、準備書面作成、証拠提出、証人尋問、裁判官への説明、相手方への反論 |

| 裁判外活動 | 依頼者と検察官との交渉、示談交渉、裁判回避や有利な条件での和解 |