保佐制度:判断力が不十分な方を守る仕組み

調査や法律を知りたい

先生、『被保佐人』って、どんな人のことを言うんですか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、判断能力が十分でなく、法律行為を行うのが難しい人のことだよ。例えば、判断能力が低下している高齢者や、知的障害のある人が該当するケースもあるね。

調査や法律を知りたい

なるほど。では、『保佐人』の役割は何ですか?

調査・法律研究家

被保佐人を守るために、重要な契約など、被保佐人が行う特定の法律行為に同意を与える役割だよ。もし、保佐人の同意を得ずに被保佐人が契約をしてしまったら、その契約を取り消せる場合もあるんだ。

被保佐人・保佐人とは。

裁判所によって、精神的な問題で普段の生活に必要な判断能力が十分でないと判断された人を被保佐人といいます。被保佐人を守るため、保佐人という人が付き、被保佐人が何かをするときには、保佐人の同意が必要な場合があります。もし、同意が必要なのに同意を得ずに何かをした場合、その行為を取り消せることがあります。

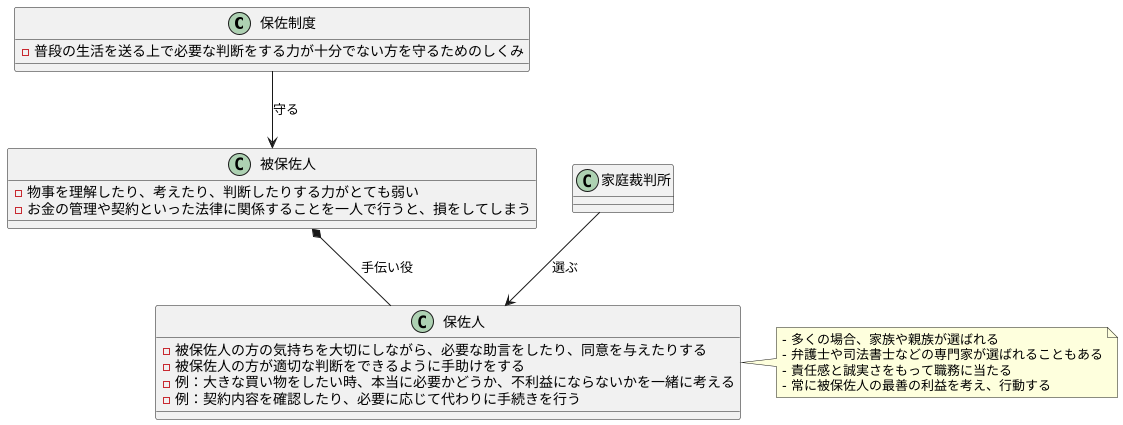

保佐制度とは

保佐制度とは、こころの病気や体の不自由などによって、普段の生活を送る上で必要な判断をする力が十分でない方を守るためのしくみです。物事を理解したり、考えたり、判断したりする力がとても弱いため、お金の管理や契約といった法律に関係することを一人で行うと、損をしてしまうかもしれません。このような方を法律で守り、支えることを目的としています。このような方を『被保佐人』と呼びます。

被保佐人の方は、自分一人だけで法律に関係することを行うのが難しい場合があります。そのため、『保佐人』と呼ばれる手伝い役の方が付きます。保佐人は、被保佐人の方の気持ちを大切にしながら、必要な助言をしたり、同意を与えたりすることで、被保佐人の方が適切な判断をできるように手助けをします。例えば、被保佐人の方が大きな買い物をしたいと思った時、保佐人はその買い物が本当に必要かどうか、被保佐人の方にとって不利益にならないかを一緒に考え、助言します。また、契約の内容を確認したり、必要に応じて代わりに手続きを行うこともあります。たとえば、被保佐人の方が家を借りる契約をするとき、保佐人は契約内容が被保佐人の方にとって不利なものでないかを確認し、必要であれば代わりに契約手続きを行います。

この保佐制度は、被保佐人の方の権利や利益を守り、安心して暮らせるようにするための大切な役割を担っています。被保佐人の方だけでなく、家族や周りの方々にとっても、安心して社会生活を送るための支えとなっています。保佐人になる人は、家庭裁判所によって選ばれます。多くの場合、家族や親族が選ばれますが、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることもあります。保佐人は、被保佐人の生活を支える重要な役割を担うため、責任感と誠実さをもって職務に当たることが求められます。そして、常に被保佐人の最善の利益を考え、行動しなければなりません。

被保佐人の範囲

物事を自分で決めたり、自分の暮らしを自分で管理したりする力が十分でない方を守るために、法律で『保佐』という制度が用意されています。この制度で支援を受ける方を『被保佐人』といいます。

被保佐人となるのは、心の病気や体の不調によって、考える力や判断する力が十分でない方です。これは、年をとって記憶力が落ちてきたり、生まれつき知的な発達がゆっくりだったり、心の病気を抱えていたりするなど、様々な理由を含みます。

大切なのは、病気や不調の種類ではなく、日常生活でどれくらい困っているかです。例えば、年をとって物忘れが多くなった方でも、毎日のお買い物や食事の準備は自分でできて、周りの人と楽しく会話ができる方もいます。このような方は、大きなお金を使う時や難しい契約をする時だけ、家族や専門家の助けがあれば十分かもしれません。ですから、このような方は被保佐人となる必要はないかもしれません。

反対に、心の病気を抱えている方でも、自分のことは自分でできて、法律に関わることもきちんと理解し判断できる方もいます。このような方は、被保佐人となる必要はありません。

つまり、被保佐人となるかどうかは、その方の状況を一つ一つ丁寧に見て判断するものです。病気や不調の種類だけで判断するのではなく、日常生活でどの程度困っているのか、どのような支援が必要なのかをしっかりと見極める必要があります。周りの家族や専門家が協力して、その方に合った支援を見つけることが大切です。

| 制度 | 対象者 | 判断基準 | 要点 |

|---|---|---|---|

| 保佐 | 被保佐人 | 日常生活でどれくらい困っているか |

|

保佐人の役割

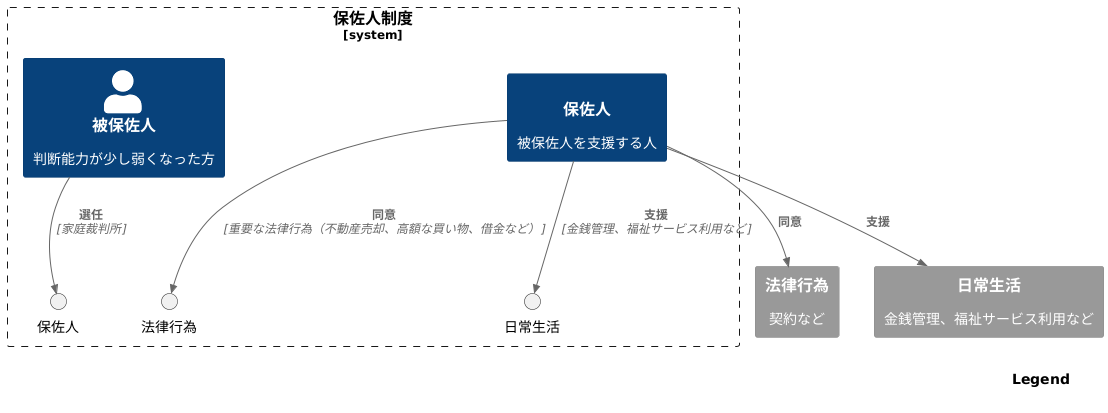

保佐人とは、判断能力が少し弱くなってしまった方のために、日常生活や法律行為を支える支援者のことです。歳を重ねるにつれて、あるいは病気などの理由で、物事をきちんと理解したり判断したりすることが難しくなる場合があります。このような方々を法律では「被保佐人」と呼びます。被保佐人は、十分な判断能力がないために、契約などの法律行為において不利な立場に置かれてしまう危険性があります。保佐人は、このような状況から被保佐人を守り、その権利や財産を守るために活動します。

保佐人の主な役割は、被保佐人の重要な法律行為に同意することです。例えば、被保佐人が家や土地などの不動産を売却する場合、高額な買い物をしたり、借金をしたりする場合には、保佐人の同意がなければ、その法律行為は無効となります。これは、被保佐人がよく考えずに不利な条件で契約を結んでしまったり、悪意のある人に騙されて財産を失ってしまうことを防ぐためです。保佐人は、契約内容を被保佐人に丁寧に説明し、被保佐人がその内容をきちんと理解した上で同意しているかを確認する必要があります。

日常生活においても、保佐人は被保佐人を支えます。例えば、被保佐人の金銭管理を助けたり、必要な福祉サービスの利用を支援したりします。ただし、保佐人は被保佐人の生活をすべて管理するわけではありません。被保佐人が自分でできることは、なるべく自分で行うように促し、自立を支援することが大切です。あくまでも、被保佐人の意思を尊重し、その利益のために活動することが求められます。

保佐人は、家庭裁判所によって選ばれます。通常は、被保佐人の親族や、法律の専門家である弁護士などが務めます。選ばれた保佐人は、常に被保佐人の最善の利益を考え、誠実に職務を行う義務を負っています。もし、保佐人がその職務を怠ったり、被保佐人に不利な行為をした場合には、家庭裁判所によって解任されることもあります。このように、保佐人制度は、判断能力が不十分な方を守り、その尊厳ある生活を支えるための大切な制度です。

保佐人の同意が必要な行為

保佐とは、判断能力が不十分な方を守るための制度です。判断能力が少し弱くなった方でも、日常生活を送る上では、自分で判断し行動できる部分はたくさんあります。しかし、中には、重大な結果につながる可能性のある行為もあります。そのような場合に、不利益を被らないようにサポートするのが保佐人です。

では、具体的にどのような行為に保佐人の同意が必要なのでしょうか。代表的な例としては、土地や建物の売買や貸し借りが挙げられます。これらの行為は、大きな金額が動くため、しっかりとした判断が必要になります。また、高額な商品の購入やお金を借りる行為、贈り物をする行為なども、保佐人の同意が必要な行為です。これらの行為も、被保佐人の生活に大きな影響を与える可能性があるため、保佐人が慎重に判断する必要があります。

保佐人は、被保佐人の状況や契約内容を詳しく調べ、本当に被保佐人のためになるのかをしっかりと考えた上で、同意するかどうかを決めます。もし、保佐人の同意を得ずにこれらの行為を行ってしまった場合、後からその行為を取り消されることがあります。これは、被保佐人を不当な契約から守るための大切な決まりです。

ただし、日常生活でよく行う少額の買い物や水道光熱費の支払いなど、被保佐人が普段から行っている行為については、保佐人の同意は必要ありません。あくまでも、被保佐人の財産や生活に大きな影響を与える可能性のある行為について、保佐人の同意が必要となります。このように、保佐制度は、被保佐人の自立を尊重しつつ、必要な場面で適切な保護を提供するための、バランスのとれた制度と言えるでしょう。

同意がない場合の法的効果

成年後見制度の一つである保佐制度においては、被保佐人の法律行為について保佐人の同意が必要となる場合があります。本制度は、判断能力が不十分な被保佐人を保護するために設けられています。もし、保佐人の同意が必要な行為について、同意を得ずに被保佐人が行った場合、その行為は取り消すことができます。

例えば、被保佐人が言葉巧みな販売員に丸め込まれて、不要な高額商品を買わされてしまったとしましょう。このような場合、保佐人は契約を取り消すことで、被保佐人の不利益を回避できます。これにより、被保佐人は不当な契約から逃れ、大切な財産を守ることができるのです。

しかし、すべての行為が取り消しの対象となるわけではありません。日常生活を送る上で必要な、少額の買い物や光熱費、水道料金の支払いなどは、保佐人の同意がなくても有効とされます。毎日のお茶やお菓子、電車やバスの切符の購入など、社会生活を送る上で必要な行為までいちいち保佐人の同意を得る必要があるとしたら、被保佐人の生活は大変不便なものになってしまうでしょう。

また、保佐人が被保佐人に代わって、代理人として法律行為を行うことも可能です。例えば、被保佐人が不動産を売却する場合、保佐人が代理人として売買契約を締結することができます。この場合、売買契約の効果は被保佐人に直接に帰属します。

このように、保佐制度は、被保佐人の判断能力を支え、権利や利益を守るための様々な仕組みを用意しています。状況に応じて、同意を得る、取り消す、代理人として行為するなど、柔軟な対応ができることが保佐制度の大きな特徴と言えるでしょう。