遺言能力:法的要件と注意点

調査や法律を知りたい

先生、『遺言能力』って、何歳から認められるんですか?

調査・法律研究家

良い質問だね。法律では、満15歳から遺言をする能力が認められているんだよ。

調査や法律を知りたい

15歳!大人になるまで待たなくてもいいんですね。ということは、15歳未満の子どもは遺言できないんですか?

調査・法律研究家

その通り。15歳未満の子どもは、たとえしっかりとした考えを持っていても、法律上は遺言をすることができないんだ。

遺言能力とは。

法律で有効な遺言を作成できる能力のことを、遺言能力と言います。この遺言能力は、15歳以上の人であれば誰でも持っていると法律で定められています。(民法961条)

遺言能力とは

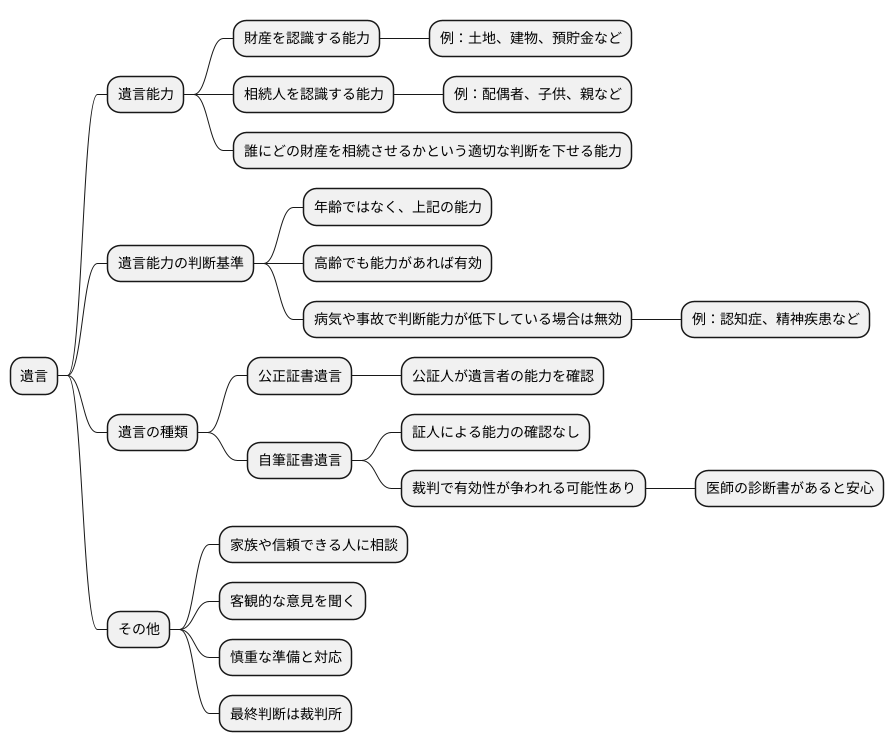

人が亡くなった後、その方の財産を誰にどう分けるかを記したものが遺言です。この遺言を作成するには、遺言能力が必要です。遺言能力とは、自分がどのような財産を持っているのか、誰に何を相続させたいのかを理解し、その意思に基づいて遺言書を作る能力のことです。

財産を認識する能力は、具体的には、自分がどのような種類の財産(土地、建物、預貯金など)をどれくらい所有しているのかを把握していることが求められます。また、相続人を認識する能力とは、配偶者や子供、親など、法律上、相続人となる人々を理解している必要があるということです。さらに、これらの財産と相続人を踏まえて、誰にどの財産を相続させるかという適切な判断を下せる能力も必要です。

遺言能力は、年齢だけで判断されるものではありません。たとえ高齢であっても、上記の能力が十分にあれば有効な遺言を作成できます。逆に、若い人でも、病気や事故などで判断能力が低下している場合は、遺言能力がないと判断される可能性があります。認知症や精神疾患などで判断能力が低下している場合は、特に注意が必要です。

遺言には、公正証書遺言と自筆証書遺言の二種類があります。公正証書遺言を作成する場合、公証人が遺言者の能力を確認します。自筆証書遺言の場合、証人による能力の確認はありませんが、後日、裁判で遺言の有効性が争われた際に、遺言を作成した時点での能力が問題となる可能性があります。そのため、医師の診断書を用意するなど、遺言能力を証明できる資料を準備しておくと安心です。

家族や信頼できる人に相談し、客観的な意見を聞くことも有効です。遺言能力の有無は、最終的には裁判所が判断します。将来、遺言の内容について争いが起きないように、遺言を作成する際には、慎重な準備と対応が必要です。

年齢要件

遺言を作成できる年齢について、日本の法律では明確な基準を設けています。具体的には、満15歳以上であれば誰でも遺言を残すことができます。これは、15歳未満の人は、自分の財産や相続について、十分な知識と判断力を持つことが難しいと考えられているからです。

15歳に達した人は、たとえ成人していなくても、自分の財産をどのように扱うかを自分の意思で決める権利を持ちます。つまり、自分の財産を誰にどのように相続させるかを自由に定めることができます。この権利は、親の許可を得なくても行使できます。未成年者が作成した遺言も、大人と同様に法律的な効力を持つため、周りの人はそれを尊重しなければなりません。

しかし、未成年者が作成した遺言は、彼ら自身にとって不利な内容になる可能性も考えられます。例えば、将来の生活設計を十分に理解していないまま、大切な財産を安易に処分してしまうかもしれません。そのため、未成年者が遺言を作成する際には、家族や信頼できる大人に相談することが非常に重要です。周りの大人は、未成年者が将来困らないように、適切な助言や指導を行う必要があります。特に、遺言の内容が未成年者にとって本当に適切かどうか、将来の生活に支障をきたす可能性がないかなどを丁寧に確認し、必要に応じて修正を促すことが大切です。周りの大人の適切なサポートによって、未成年者は安心して自分の意思を反映した遺言を作成することができます。

| 遺言作成能力 | 条件 | 説明 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 可能 | 満15歳以上 | 15歳未満は、財産や相続に関する十分な知識と判断力を持つことが難しいと考えられているため。15歳以上は、成人していなくても、自分の財産を誰にどのように相続させるかを自由に定める権利を持つ。親の許可は不要。未成年者が作成した遺言も法的な効力を持つ。 | 未成年者が作成した遺言は、彼ら自身にとって不利な内容になる可能性もある。将来の生活設計を十分に理解していないまま、大切な財産を安易に処分してしまうかもしれない。未成年者が遺言を作成する際には、家族や信頼できる大人に相談することが重要。周りの大人は、未成年者が将来困らないように、適切な助言や指導を行う必要がある。 |

判断能力の要件

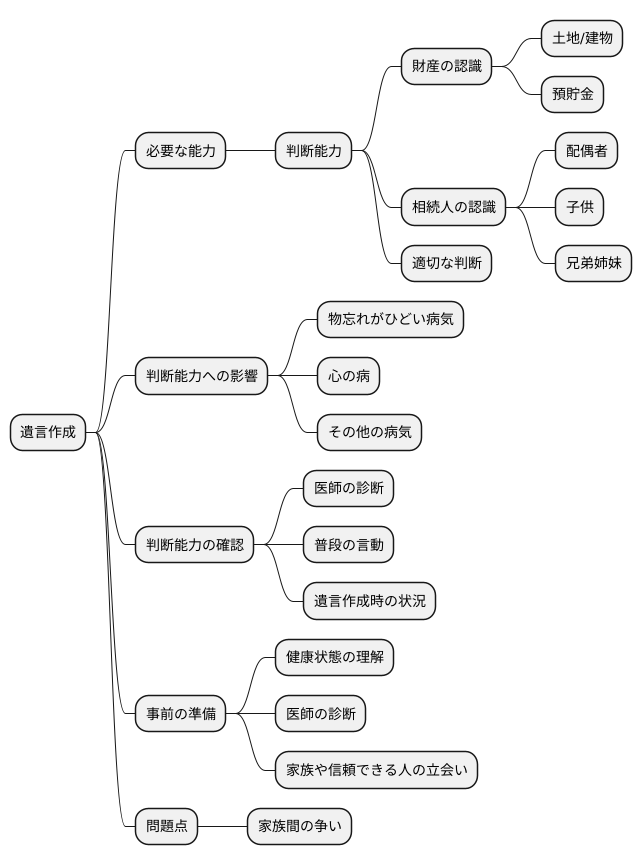

人が亡くなった後、その方の財産を誰にどのように引き継ぐかを決める遺言は、とても大切なものです。この遺言を作るには、ただ年齢を重ねていれば良いというわけではなく、しっかりとした判断ができる能力が必要です。これを「判断能力」と言います。

判断能力とは、自分がどのような財産を持っているのか、そして誰が自分の家族で、誰が財産を受け継ぐ権利を持つのかを理解し、それらを踏まえて、誰に何をどれくらい残したいかを適切に判断できる能力のことです。例えば、自分が所有する土地や建物の価値、預貯金額などを把握しているか、配偶者や子供、兄弟姉妹など、相続人となる人々を認識しているか、といったことが判断材料となります。

もしも、物忘れがひどくなる病気などで、これらのことを正しく理解したり判断したりすることが難しい状態であれば、遺言を作る能力がないとみなされることがあります。また、心の病などの影響で、普段とは違う言動が目立つ場合も、判断能力が十分ではないと判断される可能性があります。

判断能力があるかどうかは、医師の診断書だけで決まるものではありません。遺言を書いた時の状況や、その方の普段の言動なども含めて、総合的に判断されます。そのため、遺言を作成する際には、自分の健康状態をよく理解し、必要であれば医師の診断を受けておくことが大切です。また、家族や信頼できる人に立ち会ってもらうことで、遺言を作成した時の状況を客観的に証明できる体制を整えておくことも有効な手段です。

遺言を作る人の判断能力の有無を判断することは、とても難しい問題です。場合によっては、後に家族間で争いに発展する可能性も考えられます。だからこそ、前もってしっかりと準備をし、慎重に対応することが重要です。

遺言無効の判断

書き残された遺言に効力がないと判断される場合、相続はどのように行われるのでしょうか。それを理解するためには、まず遺言が無効とされる条件を知る必要があります。遺言は、遺言を残した人が、自分の財産を誰にどのように分けてほしいかという意思表示を記した大切な書類です。しかし、遺言を残した人に、その意思を正しく判断する能力がなかった場合、つまり遺言能力がなかったと認められる場合、その遺言は無効とされます。

では、遺言能力の有無はどのように判断されるのでしょうか。遺言能力とは、自分の財産を誰にどのように分けたいかを理解し、その意思を正しく表現できる能力のことを指します。例えば、認知症などで判断能力が低下している場合や、精神疾患の影響で正常な判断ができない場合は、遺言能力がないと判断される可能性があります。遺言能力の有無は、家庭裁判所で判断されます。

遺言が無効と判断されると、その遺言に基づいた相続は行われず、法律で定められた相続方法、つまり法定相続が適用されます。法定相続では、配偶者や子ども、親などの親族関係に基づいて、相続分が定められています。

遺言が無効ではないかと疑う場合、利害関係人は家庭裁判所に申し立てをすることができます。利害関係人とは、例えば遺言によって相続から外された人や、遺言によって不利益を受ける可能性のある人のことです。申し立てを行う際には、遺言を書いた当時の状況や、普段の言動、医師による診断書などを証拠として提出します。裁判所はこれらの証拠を元に、遺言能力の有無を慎重に判断します。

遺言無効の裁判は、長期にわたることもあり、関係者にとって大きな負担となる場合もあります。そのため、遺言を作成する際は、遺言能力について慎重に考え、公正証書遺言にするなど、無効と判断される危険性をできる限り減らすことが大切です。

公正証書遺言の利点

公正証書遺言とは、法律の専門家である公証人が作成し、公証役場で保管される遺言のことです。他の自筆証書遺言や秘密証書遺言と比べ、様々な利点があります。まず、公証人が遺言者の意思を確認し、法律に則って作成するため、遺言が無効になるリスクを減らせます。遺言を作成する際に、公証人は遺言者の判断能力がしっかりしているかを確認する義務があります。そのため、後々、遺言の有効性を巡る争いを防ぐ効果があります。また、公正証書遺言は原本が公証役場で厳重に保管されるため、紛失や破損、改ざんといった心配がありません。自筆証書遺言の場合、紛失や改ざんのリスクがあるため、公正証書遺言はより安全な方法と言えるでしょう。

相続手続きにおいても、公正証書遺言は大きなメリットがあります。他の遺言では、家庭裁判所で検認という手続きが必要ですが、公正証書遺言の場合はこの手続きが不要です。そのため、相続手続きを迅速に進めることができます。残された家族の負担を考えると、大きな利点と言えるでしょう。

公正証書遺言を作成するには、証人二人と公証役場に出向き、手数料を支払う必要があります。費用や手続きの手間は、自筆証書遺言と比べると多少かかります。しかし、将来の紛争を防ぎ、相続を円滑に進めるという観点から考えると、公正証書遺言を選択することは有効な手段と言えます。それぞれの遺言の形式にはメリットとデメリットがあります。費用や手続き、そしてご自身の状況を総合的に判断し、最適な方法を選ぶことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 法律の専門家である公証人が作成し、公証役場で保管される遺言 |

| 利点 |

|

| 作成方法 | 証人二人と公証役場に出向き、手数料を支払う |

| 費用・手間 | 自筆証書遺言と比べると多少かかる |

| 選択のポイント | 将来の紛争防止、相続の円滑化、費用、手続き、自身の状況を総合的に判断 |