消滅時効:権利の行使と期限

調査や法律を知りたい

先生、『消滅時効』って、よくわからないんですけど、簡単に説明してもらえますか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、権利を使わないでいると、ある期間が過ぎたらその権利がなくなって使えなくなる制度のことだよ。例えば、貸したお金を長い間返してもらわないと、催促する権利がなくなってしまう場合があるんだ。

調査や法律を知りたい

じゃあ、どんな権利でもなくなってしまいのでしょうか?また、どれくらいの期間使わないと権利がなくなるんですか?

調査・法律研究家

いい質問だね。すべての権利がなくなるわけではなく、主に「お金に関する権利」が対象で、物に対する権利(所有権)は対象外だよ。期間は、お金に関する権利は原則10年、それ以外の権利は20年だよ。ただし、例外もあるので注意が必要だね。

消滅時効とは。

「権利を使わずに一定期間が過ぎると、その権利がなくなってしまう制度である『消滅時効』について説明します。この制度は、持ち主としての権利以外の財産に関する権利に適用されます。時効の期間は、お金の貸し借りに関する権利は10年、それ以外の権利は20年です。ただし、平成29年の法律改正によって、お金に関する権利には、権利を持っている人が権利を使えることを知ってから5年という時効期間が追加されました。この改正以降は、時効期間が実質的に短くなる場合が多いので注意が必要です。また、以前は短い時効期間や商取引に関する時効期間がありましたが、この改正で廃止されました。該当するお金の貸し借りに関する権利は、改正後は時効期間が長くなるので、こちらも注意が必要です。」

はじめに

私たちは日々暮らす中で、様々な権利を持って生活しています。例えば、誰かに貸したお金を返してもらう権利や、不当に解雇された際に職場に復帰を求める権利などです。これらの権利は、私たちが当然のように持っているものと思いがちですが、実は永久に続くとは限りません。一定の期間が過ぎると、これらの権利は消滅してしまう可能性があります。これを「消滅時効」と言います。

消滅時効は、社会の秩序を守るために重要な役割を担っています。権利を行使できる期間を決めることで、いつまでも昔の出来事で揉めることを防ぎ、社会の安定を図っているのです。もし、権利を行使できる期間に制限がなければ、証拠がなくなったり、関係者の記憶が曖昧になったりして、真実を明らかにすることが難しくなります。また、いつまでも権利が主張されるかもしれないという不安定な状態が続くことになります。消滅時効は、このような事態を防ぎ、権利関係をはっきりさせることで、円滑な社会生活を支えているのです。

この制度は、例えば、お店で買い物をした際に代金を支払う義務や、交通事故を起こした場合に損害賠償をする義務など、様々な場面で適用されます。つまり、私たちが日常生活を送る上で、知っておくべき重要な制度と言えるでしょう。

この資料では、消滅時効の仕組みや、注意すべき点、近年の法律の改正による影響について、具体例を交えながら分かりやすく説明していきます。特に、権利を行使できる期間は、権利の種類によって異なるため、それぞれの権利について、どのくらいの期間が設定されているのかを正しく理解することが重要です。また、時効が成立する前に、時効を中断させる方法も存在します。これらの内容を理解することで、ご自身の権利を守り、不利益を被らないようにするための知識を身につけることができます。

| 消滅時効の目的 | 社会の秩序を守るため。昔の出来事で揉めることを防ぎ、社会の安定を図る。権利関係を明確化し、円滑な社会生活を支える。 |

|---|---|

| 消滅時効の必要性 | 証拠の消失や関係者の記憶の曖昧化を防ぎ、真実の解明を容易にする。権利主張の不安定な状態を解消する。 |

| 消滅時効の適用範囲 | 売買代金の支払い、損害賠償など、日常生活の様々な場面。 |

| 消滅時効における注意点 | 権利の種類によって時効期間が異なる。時効の中断方法が存在する。 |

| 消滅時効を知るメリット | 自身の権利を守り、不利益を被ることを防ぐ。 |

消滅時効の対象

時効によって権利が消滅する、つまり消滅時効の対象となる権利は、原則として所有権以外の財産権です。財産権とは、簡単に言うと財産に関する権利のことです。例えば、お金を貸した人が借りた人に対して返済を求める権利、いわゆる金銭債権が代表的な例です。他にも、不法行為によって損害を被った人が加害者に対して賠償を求める損害賠償請求権なども財産権に含まれ、これらの権利は一定期間行使しないと時効によって消滅する可能性があります。

一方で、物を所有する権利である所有権自体は時効によって消滅することはありません。これは、所有権という権利の安定性を守るための重要な原則です。例えば、他人の土地を長期間に渡って不法に占有していたとしても、その行為によって自動的にその土地の所有権を取得できるわけではありません。たとえ何十年も占有が続いていたとしても、元の所有者の所有権は消滅せず、元の所有者は土地の返還を求めることができます。

また、人に関する権利、つまり人身に関する権利も消滅時効の対象外です。具体的には、生命や身体、自由、名誉などに関する権利がこれにあたります。これらの権利は、人間が人間らしく生きるために必要不可欠な権利であり、時効によって消滅することはありません。例えば、不法行為によって身体に危害を加えられた人が加害者に対して慰謝料を請求する権利は、たとえ長期間行使されなかったとしても、時効によって消滅することはありません。これは、人身に関する権利の重要性を踏まえた当然の帰結と言えるでしょう。

| 権利の種類 | 時効の影響 | 例 |

|---|---|---|

| 所有権 | 時効で消滅しない (権利の安定性のため) | 土地の所有権 |

| 所有権以外の財産権 | 時効で消滅する可能性あり | 金銭債権、損害賠償請求権 |

| 人身に関する権利 | 時効で消滅しない (権利の重要性のため) | 生命、身体、自由、名誉に関する権利、慰謝料請求権 |

時効期間の長さ

お金を貸したり借りたり、物を壊されたりといった、私たちの暮らしの中で起こる様々な出来事には、それぞれに関係する権利と義務が生じます。そして、これらの権利には、それぞれ時効と呼ばれる期限が定められています。時効とは、一定期間権利を行使しないと、その権利が消滅してしまう制度のことです。この時効の期間の長さは、権利の種類によって異なり、大きく分けて二つの種類があります。

一つは十年で時効となるものです。これは、売買代金や貸金返還請求権といった、私たちが日常生活でよく関わる金銭の貸し借りに関する権利などが該当します。例えば、友人に千円を貸して、十年間返済を求めなかった場合、その権利は時効によって消滅し、その後はお金を返すよう請求することができなくなります。

もう一つは二十年で時効となるものです。これは、不法行為による損害賠償請求権など、金銭以外の権利が該当します。例えば、交通事故で怪我を負わされ、損害賠償を請求する場合、加害者に対して損害賠償請求権が発生します。この権利は二十年間行使しないと時効で消滅します。

ところが、平成二十九年の法律の改正により、大きな変更がありました。これまで十年で時効を迎えていた金銭に関する権利に、五年の「主観的時効期間」が導入されたのです。これは、権利者が自分の権利の存在と、誰に対して行使すべきかを知った時から五年で時効が成立するというものです。つまり、たとえ十年経っていなくても、権利の内容と相手を知ってから五年が経過すると権利は消滅する可能性があるということです。この改正は、権利の上に胡坐をかいて長期間行使しないことを防ぎ、迅速な紛争解決を促す狙いがあります。

このように、権利を行使できる期間には様々な種類があり、状況によって変化する可能性もあるため、自分の権利を守るためには、時効期間についてきちんと理解しておくことが重要です。

| 時効の種類 | 時効期間 | 権利の例 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 旧制度 | 10年 | 売買代金、貸金返還請求権など | 平成29年の改正で変更 |

| 旧制度 | 20年 | 不法行為による損害賠償請求権など | |

| 改正後(平成29年~) | 5年(主観的時効期間) | 金銭に関する権利 | 権利者が権利の存在と行使相手を知ってから5年で時効成立 |

| 改正後(平成29年~) | 10年 | 金銭に関する権利 | 旧制度と同様 |

| 改正後(平成29年~) | 20年 | 不法行為による損害賠償請求権など | 旧制度と同様 |

民法改正の影響

平成二十九年の民法改正は、債権の消滅時効に関する制度に大きな変化をもたらしました。この改正によって、それまで存在していた短期消滅時効や商事消滅時効といった複雑な制度は廃止され、より分かりやすい単一の消滅時効制度へと移行しました。

この改正の大きな特徴の一つは、多くの債権の消滅時効期間が変更されたことです。変更点の中でも特に注目すべきは、時効期間の伸長です。具体例を挙げると、商品の売買に基づく代金請求権は、改正前は二年でしたが、改正後は五年へと延長されました。これは、売買取引において、売主が代金回収のための権利行使をより長い期間行えるようになったことを意味します。同様に、運送契約に起因する損害賠償請求権も、改正前は一年でしたが、改正後は二年へと延長されました。運送中の貨物に損害が生じた場合などにおいて、荷主が損害賠償請求を行うことができる期間が長くなったと言えるでしょう。

また、改正前は個別の規定が設けられていた短期消滅時効が廃止されたことも大きな変更点です。これにより、様々な種類の債権の時効期間が一律に定められました。例えば、飲食店の飲食代金請求や宿屋の宿泊料請求といった、日常生活に密着した取引に関わる債権も、改正によって時効期間が変更されています。

これらの改正点により、債権管理の重要性が一層高まりました。債権者にとっては、時効期間の変更を理解し、適切な時期に権利行使を行うことが必要不可欠です。逆に債務者にとっては、自身の負う債務の時効期間を把握し、不当な請求から身を守るために改正内容を理解しておくことが重要になります。この民法改正は、取引における権利義務関係に大きな影響を与えるため、関係者は改正内容を正しく理解し、適切に対応する必要があると言えるでしょう。

| 改正前 | 改正後 | 概要 | 影響 |

|---|---|---|---|

| 複雑な制度 (短期消滅時効、商事消滅時効など) | 単一の消滅時効制度 | 複雑な時効制度が簡素化 | – |

| 商品の売買代金請求権:2年 運送契約損害賠償請求権:1年 |

商品の売買代金請求権:5年 運送契約損害賠償請求権:2年 |

時効期間の伸長 | 売主:代金回収の権利行使期間が延長 荷主:損害賠償請求期間が延長 |

| 短期消滅時効あり (例:飲食代金、宿泊料) | 短期消滅時効廃止、時効期間一律化 | 様々な債権の時効期間が統一 | – |

| – | – | 債権管理の重要性向上 | 債権者:適切な時期に権利行使が必要 債務者:不当な請求から身を守る必要 |

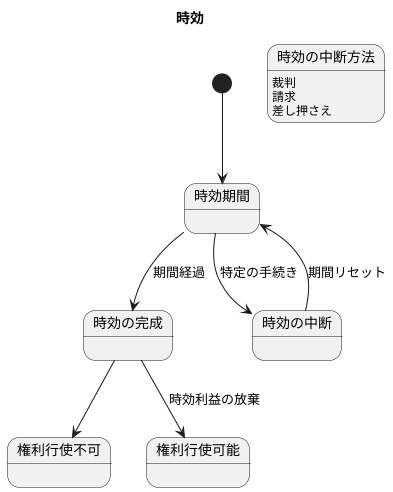

時効の完成と中断

ある権利を使える期間には限りがあることがあります。これを時効といいます。時効期間が過ぎると、たとえ正当な権利であっても、もう使うことができなくなります。これを時効の完成といいます。例えば、貸したお金を返してもらえない場合、一定期間が過ぎると、もう法律でそのお金を取り戻すことができなくなってしまうのです。

しかし、時効期間が過ぎる前に特定の手続きを踏めば、時効の完成を止めることができます。これを時効の中断といいます。時効が中断されると、それまで経過した期間は無効になり、最初から時効期間が数え直されます。

時効を中断させる方法にはいくつか種類があります。まず、裁判所に訴えを起こすことです。正式な手続きによって権利を主張することで、時効の進行を止めることができます。また、内容証明郵便などで相手に請求の意思表示をする方法もあります。これは、裁判を起こすほどではない場合に有効な手段です。さらに、相手の財産を差し押さえることで時効を中断することもできます。差し押さえは、相手が財産を隠したり処分したりすることを防ぎ、将来の権利実現を確保するための強力な手段です。

時効が完成してしまった後でも、権利を行使できる可能性は残されています。もし相手が、借金があることを認めるなど、権利の存在を認める意思表示をした場合、時効の利益を放棄したものとみなされ、改めて権利を行使できるようになることがあります。ただし、この場合には、相手が自発的に権利の存在を認める必要があるため、時効が完成する前に適切な手続きを踏んで時効を中断しておくことが重要です。

まとめ

消滅時効とは、一定の期間権利を行使しないと、その権利が消滅してしまう制度です。この制度は、社会の秩序を維持し、法的な安定性を確保するために重要な役割を担っています。時間の経過とともに証拠が失われたり、記憶が曖昧になったりする可能性を考慮し、紛争の早期解決を促す効果も期待されています。

権利の種類によって、時効期間は異なります。例えば、個人が誰かに貸したお金は10年で時効を迎えます。一方、不法行為による損害賠償請求権は、原則として3年で時効が成立します。商品を購入した際に、製品に欠陥があった場合に販売店に損害賠償を請求できる権利も、この不法行為による損害賠償請求権に該当します。このように、権利の種類に応じて時効期間が定められているため、自分がどのような権利を持っているのか、そして、その権利がいつ時効を迎えるのかをきちんと把握しておくことが重要です。

平成29年の民法改正によって、消滅時効に関するルールに変更がありました。改正前は、時効期間が進行している途中で権利者が権利の存在を主張する行為をすれば、時効の進行が中断されました。そして、中断後、再び時効期間が進行し始めました。しかし、改正後は、時効の進行が中断されるのではなく、時効期間が最初から計算し直されることになりました。この変更点を押さえておくことは、権利を適切に行使するために不可欠です。

権利を行使できる期間には限りがあります。時効によってせっかくの権利を失ってしまうことのないよう、権利を行使できる期間を意識し、適切な時期に権利行使を行うように心がけましょう。専門家に相談することで、時効期間や権利行使の方法について適切なアドバイスを受けることができます。時効の制度を正しく理解し、自身の権利を守りましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 消滅時効の定義 | 一定期間権利を行使しないと権利が消滅する制度 |

| 消滅時効の目的 | 社会の秩序維持と法的な安定性確保、紛争の早期解決促進 |

| 時効期間の例 |

|

| 権利の把握の重要性 | 自分が持つ権利の種類と時効時期を理解しておくことが重要 |

| 平成29年の民法改正 | 時効の進行の中断ではなく、時効期間の最初から計算し直しに変更 |

| 権利行使 | 権利行使できる期間を意識し、適切な時期に権利行使を行う。専門家への相談も有効。 |