訴訟の始まり:請求の趣旨とは?

調査や法律を知りたい

先生、『請求の趣旨』ってよくわからないんですけど、簡単に説明してもらえますか?

調査・法律研究家

わかった。簡単に言うと、裁判で自分が何を求めているかを裁判所に伝える部分だよ。例えば、お金を払ってほしいとか、土地の所有権を認めてほしいとかね。

調査や法律を知りたい

なるほど。つまり、自分が裁判で勝ちたい内容を伝える部分ってことですね?

調査・法律研究家

その通り!必ず訴状に書かないといけない重要な部分なんだ。例えば、『被告は原告に金100万円を支払え』とか『この土地は原告のものだと認めてほしい』のように具体的に書くんだよ。

請求の趣旨とは。

原告が裁判でどのような判決を求めているのかをまとめた部分を「請求の趣旨」といいます。訴状には必ずこの「請求の趣旨」を書かなければなりません。例えば、「被告は原告に対して、金○○円を支払えという判決を求めます」とか、「○○という物件は、原告の所有物であると認める判決を求めます」のように書きます。

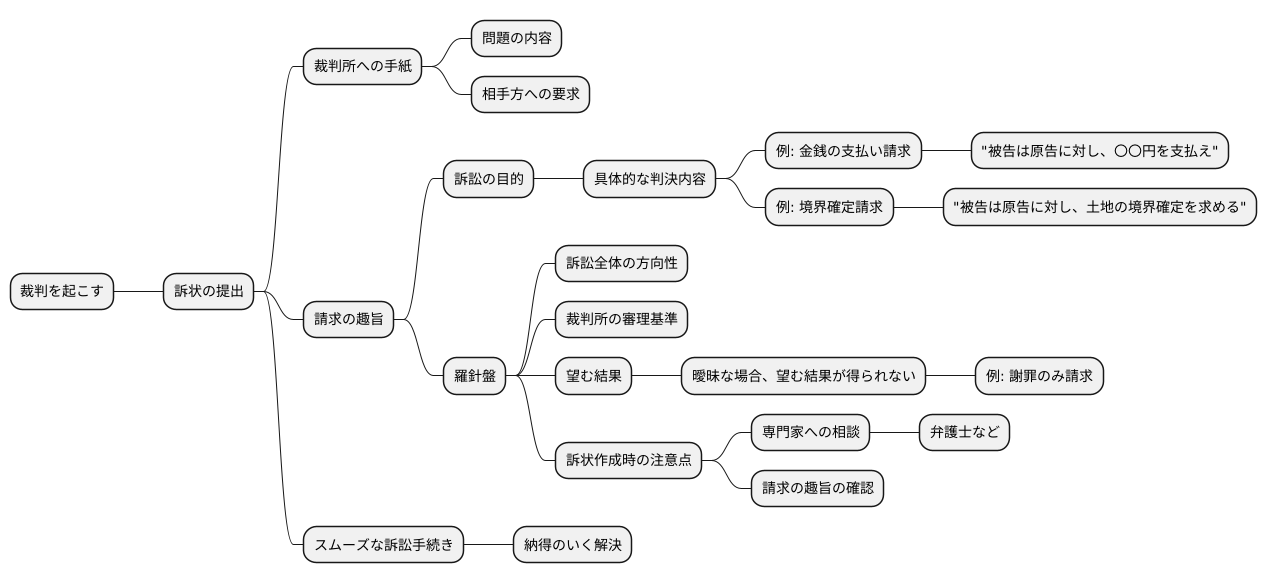

訴えの始まり

裁判を起こすということは、法の力を借りて、争いを解決することを意味します。 その第一歩が訴状の提出です。訴状とは、裁判所に対して自分の言い分を伝え、どのような判決を求めるのかを明らかにする、言わば裁判所への手紙のようなものです。この手紙には、どのような問題が起きているのか、相手方にどうしてほしいのかを具体的に書かなければなりません。

訴状の中で特に重要なのが「請求の趣旨」です。これは訴訟の目的そのものを示す部分で、原告が裁判所に求める具体的な判決内容を記します。例えば、お金を貸したのに返してもらえない場合、「被告は原告に対し、〇〇円を支払え」といった内容になります。もし、隣の家との境界線で争いがある場合は、「被告は原告に対し、土地の境界確定を求める」といった内容になります。

この請求の趣旨は、訴訟全体の方向性を決める羅針盤のような役割を果たします。裁判所は、この請求の趣旨に基づいて審理を進め、最終的に判決を下します。そのため、請求の趣旨が曖昧であったり、間違っていたりすると、望む結果が得られない可能性があります。例えば、お金を返してほしいのに、請求の趣旨に「謝罪を求める」とだけ書いてあれば、裁判所はお金について判断することはできません。

訴状を作成する際には、弁護士などの専門家に相談し、自分の求める内容が正確に請求の趣旨に反映されているかを確認することが重要です。そうすることで、スムーズに訴訟手続きを進め、納得のいく解決に近づくことができるでしょう。

請求の趣旨の書き方

訴状において、請求の趣旨は訴訟の目的を明確に示す重要な部分です。 これは裁判所にどのような判決を求めるかを具体的に示すものであり、曖昧な表現は避けなければなりません。簡潔で分かりやすく、誰が見ても誤解がないように記述することが求められます。

例えば、金銭の支払いを求める場合、「被告は原告に対し、金○○円を支払え。」のように、具体的な金額を明示する必要があります。「金銭を支払え」といった抽象的な表現では、裁判所はどのような判決を下すべきか判断できません。利息や遅延損害金が発生している場合は、それらについても併せて請求趣旨に記載し、それぞれの金額を明確にする必要があります。

また、不動産の明渡しを求める場合には、「被告は原告に対し、東京都○○区○○町○番○地所在の建物を明け渡せ。」のように、対象となる不動産を特定しなければなりません。単に「建物を明け渡せ」と記述するだけでは、どの建物を明け渡すべきか不明確です。さらに、建物の登記名義の変更を求める場合は、「被告は原告に対し、東京都○○区○○町○番○地所在の建物につき、所有権移転登記手続に協力せよ。」のように、具体的な協力を求める内容を明記する必要があります。

その他、慰謝料請求、契約の解除、所有権の確認など、様々な種類の請求が考えられますが、いずれの場合も、具体的な内容を正確に記載することが重要です。例えば、名誉毀損による慰謝料請求の場合、「被告は原告に対し、慰謝料として金○○円を支払え。」と金額を明示するだけでなく、どのような行為が名誉毀損にあたるのかを明確に説明する必要があります。

請求の趣旨を適切に記述することで、裁判所は原告の求める内容を正しく理解し、迅速かつ適切な判決を下すことができます。そのため、訴状を作成する際には、請求の趣旨を慎重に検討し、正確かつ明確な表現を用いるように心掛けましょう。

| 請求の種類 | 記載例 | 注意点 |

|---|---|---|

| 金銭の支払い | 被告は原告に対し、金○○円を支払え。 | 具体的な金額を明示する。利息や遅延損害金も併せて記載。 |

| 不動産の明渡し | 被告は原告に対し、東京都○○区○○町○番○地所在の建物を明け渡せ。 | 対象となる不動産を特定する。 |

| 登記名義の変更 | 被告は原告に対し、東京都○○区○○町○番○地所在の建物につき、所有権移転登記手続に協力せよ。 | 具体的な協力を求める内容を明記する。 |

| 慰謝料請求 | 被告は原告に対し、慰謝料として金○○円を支払え。 | 金額を明示するだけでなく、どのような行為が名誉毀損にあたるのかを明確に説明する。 |

| その他 | 契約の解除、所有権の確認など | 具体的な内容を正確に記載する。 |

請求の趣旨の重要性

訴えを起こすということは、裁判所に自分の権利を主張し、法に基づいた救済を求めることです。その際、何を裁判所に求めるのかを明確に示す必要があります。これが「請求の趣旨」です。請求の趣旨は、訴訟全体の方向を決める羅針盤のような役割を果たし、訴訟の範囲を定める重要な要素です。一度定められた請求の趣旨は、簡単には変更できないため、訴えを起こす前に、自分が本当に求めているもの、つまりどのような権利を実現したいのかを慎重に検討する必要があります。

裁判所は、原則としてこの請求の趣旨を超えて判決を下すことができません。これは「処断範囲の原則」と呼ばれ、裁判における重要な原則の一つです。たとえ裁判の中で、請求の趣旨に含まれていない事実が明らかになったとしても、裁判所はそれについて判断することはできません。例えば、お金の支払いを求める訴訟を起こしたとします。訴状に損害賠償の請求が明記されていなければ、裁判で損害賠償が認められるべき事実が明らかになったとしても、裁判所は損害賠償の判決を下すことはできません。

具体的な例を挙げましょう。AさんはBさんに貸したお金が返ってこないので、訴訟を起こすことにしました。Aさんは当初、元金のみの返還を求めて訴えを起こしました。しかし、裁判の途中で、Bさんがお金を返済しなかったことによってAさんが大きな損害を被ったことが明らかになりました。Aさんはこの損害についても賠償してもらいたいと考えましたが、最初の訴状に損害賠償の請求が含まれていなかったため、裁判所は損害賠償について判断することはできませんでした。Aさんが損害賠償も求めるためには、改めて訴えを起こす必要が生じてしまいます。

このように、請求の趣旨は訴訟の結果を大きく左右します。自分が本当に求めているものを明確にし、それを正確に請求の趣旨に反映させることが、訴訟を成功させるための重要な鍵となります。そのため、訴訟を起こす前に、弁護士などの専門家に相談し、適切な請求の趣旨を定めることが大切です。事前の準備と慎重な検討が、訴訟における成功を左右するのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 請求の趣旨 | 裁判所に求める内容。訴訟全体の方向を決める羅針盤であり、訴訟の範囲を定める重要な要素。一度定めたら簡単には変更できない。 |

| 処断範囲の原則 | 裁判所は、原則として請求の趣旨を超えて判決を下すことができないという原則。 |

| 請求の趣旨の重要性 | 訴訟の結果を大きく左右する。自分が本当に求めているものを明確にし、それを正確に請求の趣旨に反映させることが、訴訟を成功させるための重要な鍵。 |

| 専門家への相談 | 訴訟を起こす前に、弁護士などの専門家に相談し、適切な請求の趣旨を定めることが大切。 |

| AさんとBさんの事例 | AさんがBさんに貸したお金の返還を求める訴訟で、当初元金のみ請求していたため、裁判中に損害が明らかになっても損害賠償は認められなかった事例。 |

請求の趣旨の変更

裁判が始まった後でも、さまざまな事情の変化によって、最初に求めていた内容を変更する必要が生じる場面は少なくありません。例えば、損害額が当初の見込みより増えた場合や、相手方の新たな違法行為が発覚した場合などが考えられます。このような場合、訴えを起こした側は裁判所の許可を得て、請求の内容を変更できます。これを「請求の趣旨変更」と言います。

しかし、請求の内容を変えるということは、裁判が長引いたり、相手方に新たな負担を強いる可能性があります。そのため、裁判所は変更の必要性や妥当性を慎重に吟味します。単なる思い付きや戦術的な理由による変更は認められません。訴えを起こした側は、なぜ変更が必要なのか、詳しい理由を明らかにして、裁判所を納得させる必要があります。例えば、証拠書類を新たに発見した、あるいは相手方の事情に変更があったなど、客観的な根拠を示すことが重要です。

変更できる範囲にも限界があります。全く関係のない新たな請求に差し替えることは原則としてできません。当初の請求と一定の関連性が必要です。例えば、売買代金の請求から、契約不履行に基づく損害賠償請求に変更することは、関連性があると考えられます。しかし、交通事故の損害賠償請求から、全く無関係な貸金返還請求に変更することは認められないでしょう。

また、裁判のどの段階で変更を申し出るかによっても、裁判所の判断は変わってきます。裁判の終盤になってからの変更は、相手方の準備を著しく妨げるため、認められない可能性が高くなります。

このように、請求の趣旨変更は複雑な手続きであり、専門家の助言を受けることが重要です。弁護士などの法律の専門家に相談することで、変更の可否や手続きの方法、必要な証拠などを適切に判断することができます。事前の準備を怠ると、変更が認められず、不利益を被る可能性があります。変更を検討している場合は、早めに専門家に相談し、適切な対応を心がけるべきです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 請求の趣旨変更 | 裁判開始後、損害額の増加や相手方の新たな違法行為の発覚など、事情の変化により、最初に求めていた内容を変更すること。裁判所の許可が必要。 |

| 裁判所の判断基準 | 変更の必要性や妥当性を慎重に吟味。単なる思い付きや戦術的な理由による変更は認められない。客観的な根拠(証拠書類の発見、相手方の事情変更など)が必要。 |

| 変更の範囲 | 全く関係のない新たな請求への変更は不可。当初の請求と一定の関連性が必要。(例:売買代金請求→契約不履行に基づく損害賠償請求はOK、交通事故損害賠償請求→貸金返還請求はNG) |

| 変更の時期 | 裁判の終盤での変更は、相手方の準備を妨げるため認められない可能性が高い。 |

| 専門家の助言 | 請求の趣旨変更は複雑な手続きのため、弁護士等の専門家への相談が重要。変更の可否や手続き、必要な証拠などを適切に判断できる。 |

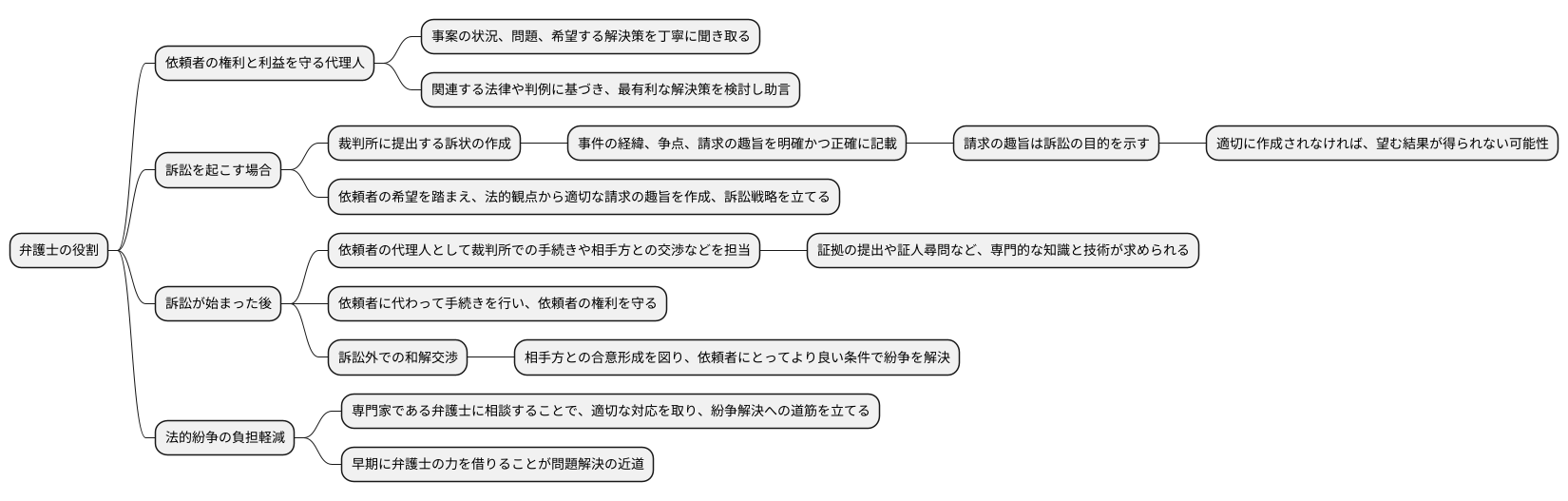

弁護士の役割

法的争いにおいて、弁護士は代理人として依頼者の権利と利益を守る重要な役割を担います。訴訟を起こす、あるいは訴訟を起こされた場合、法的知識と経験を持つ弁護士に相談することは、最善の結果を得るために非常に大切です。

まず、弁護士は依頼者から事案の詳しい状況、抱えている問題、そして最終的にどのような解決を望んでいるのかを丁寧に聞き取ります。その上で、関連する法律や判例に基づき、依頼者の状況にとって何が最も有利な解決策かを検討し、専門家の見地から助言を行います。

訴訟を起こす場合には、裁判所に提出する訴状の作成も弁護士の重要な業務です。訴状には、事件の経緯や争点、そして求める解決内容(請求の趣旨)を明確かつ正確に記載する必要があります。特に、請求の趣旨は訴訟の目的を示す重要な部分であり、法律の専門知識に基づいて適切に作成されなければ、望む結果が得られない可能性もあります。弁護士は、依頼者の希望を踏まえつつ、法的観点から適切な請求の趣旨を作成し、訴訟戦略を立てます。

また、訴訟が始まった後も、弁護士は依頼者の代理人として裁判所での手続きや相手方との交渉などを担当します。裁判では、証拠の提出や証人尋問など、専門的な知識と技術が求められる場面が多くあります。弁護士は依頼者に代わってこれらの手続きを行い、依頼者の権利を守ります。さらに、訴訟外での和解交渉も弁護士の役割です。相手方との間で合意形成を図り、依頼者にとってより良い条件で紛争を解決できるように尽力します。

法的紛争は、精神的な負担も大きく、手続きも複雑です。専門家である弁護士に相談することで、適切な対応を取り、紛争解決への道筋を立てることができます。一人で抱え込まず、早期に弁護士の力を借りることが、問題解決の近道と言えるでしょう。