同時死亡と相続:法律の視点

調査や法律を知りたい

先生、『同時死亡の推定』って、どういう意味ですか?よくわからないんです。

調査・法律研究家

そうですね。簡単に言うと、何人かの人が亡くなった時、誰が先に亡くなったのかわからない場合、みんな同時に亡くなったことにする、という決まりです。例えば、火事で家族全員が亡くなって、誰が先に亡くなったのかわからない、というような場合ですね。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、どうしてそんな決まりがあるんですか?

調査・法律研究家

それは、相続の問題が出てくるからです。誰が先に亡くなったかで、財産を誰が受け継ぐのかが変わってしまうんですね。でも、順番がわからない時に、いつまでも決められないと困るので、同時死亡とみなして、相続のルールを適用することにしているんです。例えば、夫婦と子供が一緒に亡くなって、順番が不明な場合、夫婦は同時死亡とされ、子供は別に死亡したとみなされます。なので、子供の財産は夫婦に相続され、夫婦の財産はそれぞれの両親に相続される、といった具合です。

同時死亡・同時死亡の推定とは。

複数の人が亡くなり、誰が先に亡くなったのかわからない場合、『同時死亡』もしくは『同時死亡の推定』というルールが適用されます。これは、法律(民法32条の2)で定められており、亡くなった人たちの間で誰が先に亡くなったのかわからないときは、みんな同時に亡くなったことにする、という意味です。同時に亡くなったとされると、相続や遺言による財産の受け渡しは、亡くなった人たちの中では行われません。例えば、夫と子供が一緒に事故に遭い、どちらが先に亡くなったかわからない場合、二人は同時に亡くなったとみなされます。そのため、夫の財産は妻と夫の両親が相続することになり、子供は夫の財産を相続しません。

はじめに

人は必ず亡くなります。これは避けられないことです。そして、愛する人を亡くした家族には、故人の財産をどうするかという問題が残されます。通常、相続は亡くなった順番で決まります。しかし、複数の家族がほぼ同時に亡くなった場合、誰が先に亡くなったのかを判断するのは難しい場合があります。このような時に役立つのが「同時死亡の推定」という法律の仕組みです。

交通事故や災害など、思いがけない出来事で複数の家族が同時に命を落とすことは、残念ながら少なくありません。このような場合、誰が先に亡くなったのかを正確に知ることは、事実上不可能なケースもあります。例えば、同じ車に乗っていた家族が事故に遭い、全員が亡くなったとします。このような状況で、誰が先に息を引き取ったのかを証明することは非常に困難です。また、大きな災害で家ごと倒壊し、家族全員が亡くなった場合も同様です。このような場合に、相続をスムーズに進めるために「同時死亡の推定」が用いられます。

この制度では、同時に亡くなったと推定される人たちは、法律上、同じ瞬間に亡くなったとみなされます。つまり、相続の順番を考える必要がなくなります。この制度によって、複雑な状況における相続問題を円滑に解決することが可能になります。誰が先に亡くなったのかを証明する負担がなくなるため、残された家族の負担を軽減することにも繋がります。「同時死亡の推定」は、悲しみの中にある家族にとって、少しでも心の負担を軽くするための重要な制度と言えるでしょう。

また、この推定は、必ずしも同じ場所で亡くなった場合だけに適用されるわけではありません。例えば、別々の場所で、ほぼ同時に起きた事故で家族が亡くなった場合でも、状況によっては同時死亡が推定される可能性があります。重要なのは、誰が先に亡くなったのかを明らかにすることができないという点です。この制度があることで、様々なケースに対応した柔軟な相続手続きが可能になります。

| 同時死亡の推定 |

|---|

|

同時死亡の推定とは

人が亡くなった時、その財産を受け継ぐ相続が発生しますが、相続の順番は誰よりも先に亡くなったかによって大きく変わります。民法第三十二条の二に記されている「同時死亡の推定」は、複数の人の死亡が確認されたものの、その死亡した順番が判別できない場合に、法律上は全員が同時に亡くなったとみなす制度です。これは、死亡した順番を証明する負担を軽くし、相続手続きを滞りなく進めるための大切な規定です。

例えば、夫婦と子供が同じ事故で亡くなり、誰が一番先に亡くなったのかが分からないとしましょう。このような場合、同時死亡の推定が用いられます。この時、法律上は夫婦と子供は同時に亡くなったと見なされ、それぞれの相続手続きが進められます。もし、夫が多額の財産を残していた場合、妻と子が夫より先に亡くなっていれば、その財産は夫の両親が全て相続します。しかし、同時死亡の推定が適用されると、妻と子も相続人になります。つまり、夫の財産は妻の親族と夫の両親で分けられることになります。このように、同時死亡の推定は相続の結果に大きな影響を及ぼす可能性のある重要な制度です。

この制度がないと、誰が先に亡くなったのかを証明するために、多大な時間と費用が必要となる場合もあります。特に、飛行機の墜落事故や大規模な災害など、複数の死者が出て、死亡時刻の特定が困難なケースでは、この制度の重要性が際立ちます。同時死亡の推定は、相続人にとって有利にも不利にも働く可能性があるため、相続手続きを行う際には、この制度について正しく理解しておく必要があります。また、遺言書を作成する際には、同時死亡の場合についても想定し、それぞれの状況に応じた対応を検討することが大切です。

| 同時死亡の推定 | 解説 | 具体例 | 影響 | 重要性 |

|---|---|---|---|---|

| 複数の人の死亡が確認されたものの、その死亡した順番が判別できない場合に、法律上は全員が同時に亡くなったとみなす制度 (民法第三十二条の二) | 死亡した順番を証明する負担を軽くし、相続手続きを滞りなく進めるための規定 | 夫婦と子供が同じ事故で死亡し、死亡順が不明な場合、全員同時に死亡したとみなされる。夫が多額の財産を残していた場合、妻と子も相続人となり、妻の親族と夫の両親で財産が分けられる。 | 相続の結果に大きな影響を及ぼす可能性がある。相続人にとって有利にも不利にも働く。 | 死亡時刻の特定が困難なケース(飛行機の墜落事故や大規模な災害など)で特に重要。相続手続きや遺言書作成時に正しい理解が必要。 |

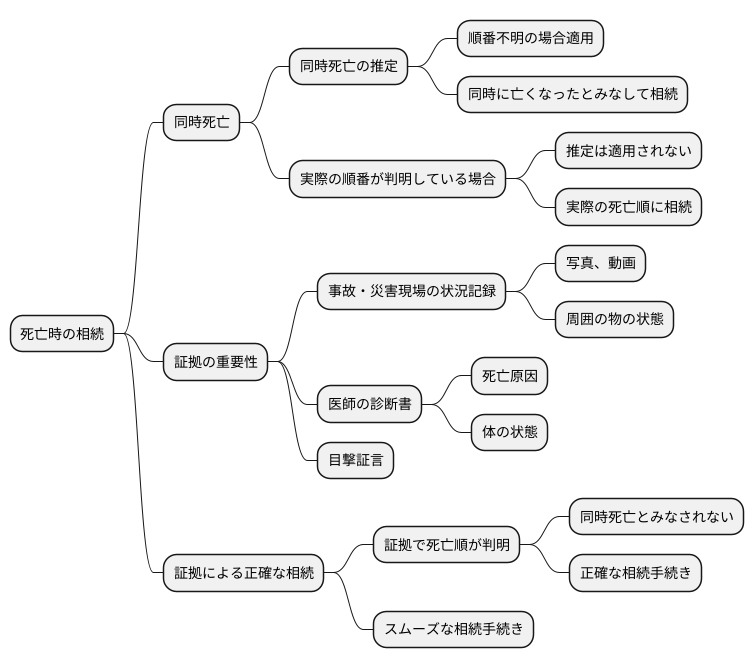

同時死亡でない場合

人が亡くなった時、相続が発生しますが、一緒に亡くなった場合、相続の手続きは複雑になります。法律では、誰が先に亡くなったか分からない場合、「同時死亡の推定」というルールを適用します。これは、同時に亡くなったとみなして相続を進める方法です。

しかし、必ずしもこのルールが適用されるわけではありません。実際には、亡くなった順番がはっきり分かる場合も多いです。例えば、大きな事故や災害で一緒に亡くなったとしても、現場の様子や体の状態から、誰が先に亡くなったのか判断できることがあります。このような場合、推定ではなく、実際の順番通りに相続の手続きを行います。

そのため、事故や災害の現場では、状況を詳しく記録し、証拠を残しておくことがとても大切です。写真や動画はもちろん、周りの物の状態なども重要な手がかりになります。また、お医者さんの診断書も大切な証拠となります。亡くなった方の体の状態や、亡くなった原因などが詳しく書かれているからです。

これらの証拠によって順番がはっきりすれば、同時死亡とみなされることはなく、より正確な相続手続きができます。場合によっては、事件や事故を目撃した人の証言も、順番を明らかにする重要な証拠となるでしょう。そのため、証言がある場合は、きちんと記録しておくことが大切です。誰が先に、どのように亡くなったのか。それを明らかにすることで、残された家族がスムーズに相続手続きを進めることができるのです。

相続への影響

夫婦など、近しい間柄で亡くなった場合、どちらが先に亡くなったのかが判然としないことがあります。このような場合に、法律では「同時死亡の推定」という制度が設けられています。この制度は、同時に亡くなったと推定される人たちの間では、互いに相続が発生しないというものです。

例えば、夫婦が一緒に交通事故で亡くなったとしましょう。どちらが先に亡くなったのかがわからない場合、法律上は二人が同時に亡くなったとみなされます。すると、夫は妻の財産を相続できず、妻も夫の財産を相続することができなくなります。この時、夫の財産は夫側の親族、例えば夫の両親や兄弟姉妹が相続します。同様に、妻の財産は妻側の親族、例えば妻の両親や兄弟姉妹が相続することになります。

もし、この夫婦に子供がいる場合はどうなるでしょうか。この場合は、子供は両親双方の財産を相続することになります。つまり、両親がそれぞれ持っていた財産を、全て子供が一括して相続することになるのです。

このように、同時死亡の推定は相続の範囲や相続人を大きく左右します。仮に、夫婦のどちらかが先に亡くなっていれば、先に亡くなった方の財産をもう一方が相続し、その後、その財産を含めて、残された方の親族が相続することになります。しかし、同時死亡と推定されると、それぞれが自分の親族に財産を残す形になるため、相続の順序や相続人の範囲が変わってくるのです。

相続に関するもめごとを避けるためにも、この同時死亡の推定という制度についてしっかりと理解しておくことが大切です。特に、遺言書を作成する際には、この制度を踏まえて、財産を誰にどのように残したいのかを明確に書き記しておくべきでしょう。そうでないと、自分の意図しない形で財産が分配されてしまう可能性があります。

| 状況 | 説明 | 相続の流れ |

|---|---|---|

| 夫婦が同時に死亡(同時死亡の推定) 子あり |

どちらが先に亡くなったか不明な場合、法律上は二人が同時に亡くなったとみなされる。 | 子供は両親双方の財産を相続。 |

| 夫婦が同時に死亡(同時死亡の推定) 子なし |

どちらが先に亡くなったか不明な場合、法律上は二人が同時に亡くなったとみなされる。 | 夫の財産は夫の親族へ、妻の財産は妻の親族へ相続。 |

| 夫婦の一方が死亡後、もう一方が死亡 | 死亡の順序が明確な場合。 | 先に亡くなった人の財産をもう一方が相続し、その後、その財産を含めて、後に亡くなった人の親族が相続。 |

まとめ

複数の人が同時に亡くなり、誰が先に亡くなったのかが分からない場合、相続の手続きを進めるのが難しくなります。このような場合に備えて、法律では「同時死亡の推定」という制度が設けられています。この制度は、誰が先に亡くなったのかが分からない場合、全員が同時に亡くなったとみなすことで、相続手続きを円滑に進めるためのものです。

例えば、親子が一緒に事故に遭い、どちらが先に亡くなったか分からなかったとしましょう。この場合、同時死亡の推定が適用されると、親は子に、子は親に財産を相続させることはできないものと扱われます。つまり、親の財産は親の親族に、子の財産は子の親族に相続されることになります。

しかし、この同時死亡の推定は、相続の結果に大きな影響を与える可能性があります。例えば、子が先に亡くなった場合、親が子の財産を相続できますが、親が先に亡くなった場合は、子が親の財産を相続できます。どちらが先に亡くなったかで、相続人が大きく変わる可能性があるのです。そのため、この制度の内容を正しく理解しておくことが重要です。

このような事態に備え、自分の財産を確実に希望する人に相続させたい場合は、遺言書を作成しておくことが非常に有効です。遺言書で相続人を具体的に指定することで、同時死亡の推定が適用された場合でも、自分の意思に基づいて財産を相続させることができます。

相続に関する法律や手続きは複雑な場合が多く、自分だけで解決するのが難しい場合もあります。そのような時は、弁護士や司法書士などの専門家に相談してみるのも良いでしょう。専門家の助言を受けることで、状況に応じた適切な対応が可能となり、相続に関する面倒な事態を避けることができます。

| 同時死亡の推定とは | 詳細 | 具体例 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 誰が先に亡くなったか不明な場合、全員同時死亡とみなす制度 | 相続手続きの円滑化が目的 | 親子が同時に事故死した場合、親の財産は親の親族に、子の財産は子の親族へ相続 | 遺言書の作成 |

| 相続に大きな影響を与える可能性 | 死亡順で相続人が変わる | 子が先に亡くなった場合、親が子の財産相続。親が先に亡くなった場合、子が親の財産相続 | 専門家(弁護士、司法書士)への相談 |