夫婦別姓:伝統と個人の権利

調査や法律を知りたい

先生、『夫婦別姓』ってよく聞くんですけど、よくわからないんです。今の日本では夫婦は同じ名字になるんですよね?

調査・法律研究家

そうだね。日本では現在、『夫婦同姓』といって、結婚したら夫婦どちらかの名字を名乗ることになっているんだ。例えば、山田さんと田中さんが結婚したら、山田さんになるか田中さんになるか、どちらかを選ばなくてはいけないんだよ。

調査や法律を知りたい

じゃあ、『夫婦別姓』はその反対で、結婚しても自分の名字のままでいられるってことですか?

調査・法律研究家

その通り!結婚しても、山田さんと田中さんのままでいられる制度のことだよ。日本ではまだ認められていないけど、色々な意見があるんだ。

夫婦別姓とは。

結婚したあと、夫と妻がそれぞれ結婚前の名字を使い続けることを認める制度についての話です。日本では現在、結婚するとどちらかの名字に統一することになっていますが、この制度とは反対のものです。

はじめに

日本では、長い間、夫婦が同じ名字を名乗ることが当たり前とされてきました。これは、かつての家制度の名残であり、家族の繋がりを強く示すものとして考えられてきました。結婚によって女性が男性の家に嫁ぐという古い慣習の中で、同じ名字を名乗ることは、家族の一員になったことを示す重要な意味を持っていたのです。

しかし、時代は変わり、近年では、夫婦がそれぞれ結婚前の名字を名乗り続ける「夫婦別姓」を求める声が大きくなっています。夫婦別姓は、結婚後も個人の名前を維持することで、個人の存在や権利を大切にするという考え方に基づいています。例えば、長年使ってきた名前を変えることで、仕事上の信用や社会的な繋がりを失う可能性がある人もいます。また、自分の名前は自分自身を表す大切なものであり、それを変えることを強制されるべきではないという意見もあります。

夫婦別姓は、社会全体の多様性を広げることにも繋がると考えられています。様々な生き方や考え方が認められる社会を作る上で、夫婦別姓は重要な役割を果たすでしょう。

しかし、夫婦別姓については賛成意見だけでなく、反対意見も多く存在します。反対する人たちは、同じ名字を名乗ることで家族の繋がりが強まり、一体感が生まれると主張します。また、伝統的な家族のあり方を変えることに抵抗を感じる人もいます。

このように、夫婦別姓については様々な意見があり、活発な話し合いが行われています。それぞれの立場や考え方を理解し、より良い制度を作っていくことが大切です。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 夫婦同姓の背景 | かつての家制度の名残。家族の繋がりを強く示すもの。結婚によって女性が男性の家に嫁ぐという古い慣習の中で、家族の一員になったことを示す重要な意味を持っていた。 |

| 夫婦別姓を求める声 | 近年増加。個人の存在や権利を大切にするという考え方に基づく。長年使ってきた名前を変えることで、仕事上の信用や社会的な繋がりを失う可能性があるため。自分の名前は自分自身を表す大切なものであり、それを変えることを強制されるべきではないという意見もある。 |

| 夫婦別姓のメリット | 社会全体の多様性を広げることに繋がる。 |

| 夫婦別姓への反対意見 | 同じ名字を名乗ることで家族の繋がりが強まり、一体感が生まれる。伝統的な家族のあり方を変えることに抵抗を感じる。 |

| まとめ | 夫婦別姓については様々な意見があり、活発な話し合いが行われている。それぞれの立場や考え方を理解し、より良い制度を作っていくことが大切。 |

別姓を選択できるメリット

結婚後も、それぞれが生まれた時に付けられた姓を名乗り続けることを選択できる制度は、様々な利点をもたらします。まず、仕事や地域社会での活動において、結婚によって築き上げてきた地位や実績、信頼を失うことなく、そのまま活動を続けられることが大きな利点として挙げられます。長年培ってきた名前での知名度や信用は、仕事上の繋がりや社会的な役割にとって重要な要素です。結婚によって姓が変わると、それまでの努力が水の泡になってしまう可能性も否定できません。別姓を選択することで、そうしたリスクを回避し、スムーズに活動を継続できます。

生まれた時に付けられた姓には、その人の歴史や家族との繋がり、育ってきた環境など、一人ひとりの人生が凝縮されています。結婚後もその姓を名乗り続けることで、自分自身の歩んできた道のりを大切に守ることができます。また、親や祖父母、先祖代々から受け継いできた姓には、家族の一員としての帰属意識やアイデンティティが込められています。結婚という人生の大きな転換期においても、慣れ親しんだ姓を維持することで、精神的な安定や安心感を得られるという側面も無視できません。

近年増加している国際結婚においても、別姓の選択は重要な意味を持ちます。異なる文化や伝統を持つ者同士が結婚する場合、それぞれの文化的背景を尊重し、対等な立場で新しい家族を築いていくことが大切です。生まれた時に付けられた姓は、その人の文化的アイデンティティと深く結びついていることが多く、結婚後もそれを維持することで、お互いの文化や価値観を尊重し合える関係を築きやすくなります。また、国際社会においては、別姓が当たり前の国も多く、国際結婚の際に、どちらかの姓に統一することを強制するよりも、それぞれの姓を尊重する方が、国際的な常識にも合致していると言えるでしょう。

| メリット | 説明 |

|---|---|

| 社会生活の継続性 | 結婚前の名前で築いた地位、実績、信頼、知名度、社会적役割などを維持できる。結婚による姓の変更で発生するリスクを回避し、スムーズな活動継続が可能。 |

| アイデンティティの保持 | 生まれたときからの姓には、個人の歴史、家族との繋がり、育った環境が凝縮。結婚後も姓を維持することで、自分自身の道のりを守れる。家族の一員としての帰属意識やアイデンティティを維持し、精神的な安定や安心感を得られる。 |

| 国際結婚への対応 | 異なる文化や伝統を持つ者同士が結婚する場合、それぞれの文化的背景を尊重し、対等な立場で新しい家族を築くのに役立つ。国際社会では別姓が当たり前の国も多く、国際的な常識にも合致。 |

別姓を巡る議論

夫婦がそれぞれ結婚前の名字を名乗る「別姓」という制度をめぐって、様々な意見が飛び交っています。家制度の名残が色濃い、現在の結婚制度に疑問を投げかける声も多く、姓を変えることでアイデンティティの喪失感に苦しむ人もいる現状を軽視することはできません。

別姓に反対する人の中には、「家族の一体感が薄れるのではないか」と心配する人がいます。同じ名字を名乗ることで、家族としての繋がりを確かに感じ、社会に対しても家族としての一体感を示すことができると考えるのでしょう。また、「子供への悪影響」を懸念する声も耳にします。名字が異なることで、子供が自分の属する家族への意識が希薄になったり、社会生活の中で疎外感を感じたりするのではないかと危惧するのです。

しかし、本当に名字が同じかどうかで家族の絆が強まるのでしょうか? 家族の絆は、名字ではなく、日々の暮らしの中で育まれる愛情や信頼、互いを尊重する気持ちによって築かれるのではないでしょうか。同じ名字を名乗っていても、家庭内に不和があれば、形だけの繋がりでしかありません。逆に、別姓であっても、互いを思いやり、支え合う心があれば、揺るぎない絆で結ばれた家族と言えるでしょう。

子供への影響についても、別姓を選択した家庭で育った子供が、アイデンティティに悩み、社会に適応できないといった確かな証拠はありません。むしろ、多様な価値観が認められる社会の中で、別姓という選択も当然のこととして受け入れられる環境こそが、子供の健やかな成長を促すのではないでしょうか。様々な考え方や生き方に触れることで、子供たちはより柔軟な思考力や適応力を身につけることができると考えられます。

別姓は、個人の尊重と多様性を重んじる社会の実現に向けて、重要な一歩となるはずです。時代の変化とともに、家族のあり方も多様化しています。それぞれの家族が、自分たちに合った形を選択できる、そんな社会を目指すべきではないでしょうか。

| 立場 | 意見 | 理由・根拠 | 反論 |

|---|---|---|---|

| 別姓反対派 | 家族の一体感が薄れる | 同じ名字を名乗ることで家族の繋がりを感じ、社会に対しても一体感を示せる | 家族の絆は名字ではなく、日々の愛情や信頼、尊重によって築かれる |

| 別姓反対派 | 子供への悪影響 | 名字が異なると、子供が家族への意識が希薄になったり、社会生活で疎外感を感じたりする | 別姓家庭で育った子供がアイデンティティに悩み、社会に適応できないという確かな証拠はない。多様な価値観が認められる社会でこそ、子供は健やかに成長する |

| 別姓賛成派 | 個人の尊重と多様性 | 時代の変化とともに家族のあり方も多様化しており、それぞれの家族が自分たちに合った形を選択できる社会を目指すべき | – |

世界の状況

近ごろ、夫婦の姓について様々な議論が交わされています。世界に目を向けると、法律で夫婦同姓を義務付けている国は実は少数派です。多くの国では、夫婦がそれぞれ結婚前の姓をそのまま使い続けることが認められています。また、同姓か別姓かを選ぶことができる国も多く存在します。

国際社会では、個人の権利や自由を尊重する考え方がより一層強まってきています。これは、人種や性別、宗教などに関わらず、誰もが自分らしく生きられる社会を目指そうという世界的な流れです。夫婦同姓か別姓かを選択できる権利も、この個人の権利や自由の尊重という大きな流れの中に位置づけられます。結婚後も自分の姓を名乗り続けたいという人、あるいは配偶者と同じ姓になりたいという人、それぞれの希望を尊重することで、多様な生き方が認められる社会の実現につながります。

日本は、世界の流れから少し遅れていると言わざるを得ません。現状では、夫婦は同じ姓を名乗ることが法律で定められています。しかし、国際社会の動きや個人の権利尊重の考え方を踏まえると、日本もより柔軟な制度設計が必要なのではないでしょうか。時代の変化とともに、家族のあり方も多様化しています。結婚後も仕事で築いてきた自分の名前を使い続けたいという女性もいれば、伝統的な家族の繋がりを重視して同姓を希望する夫婦もいます。様々な生き方、考え方を尊重し、誰もが自分らしく生きられる社会を実現するために、夫婦の姓についても、もっと柔軟な選択を可能にする制度が必要です。国際社会の一員として、日本もこの問題について真剣に考え、時代に合った制度へと変えていくべき時が来ているのではないでしょうか。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 世界の夫婦の姓 |

|

| 国際社会の潮流 |

|

| 日本の現状 |

|

| 今後の日本の課題 |

|

今後の展望

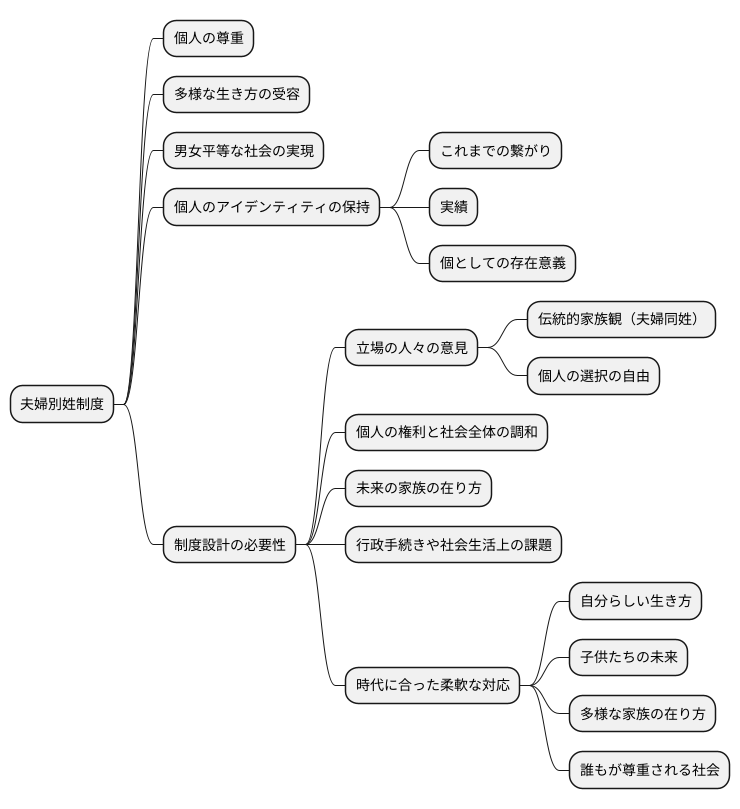

夫婦別姓という制度は、単なる名字の変更にとどまる話ではありません。個人の尊重、多様な生き方の受容、男女が共に平等な社会の実現といった、現代社会が抱える重要な課題と深く関わっています。名前は、個人のアイデンティティを形成する大切な要素であり、夫婦がそれぞれ結婚前の名字を維持することで、これまで築き上げてきた繋がりや実績、個としての存在意義を大切に守ることができるのです。

今後、夫婦別姓に関する議論をより活発に行い、より良い制度を作り上げていく必要があります。制度設計においては、様々な立場の人々の意見にしっかりと耳を傾け、個人の権利と社会全体の調和を図りながら、未来の家族の在り方を共に考えていくことが大切です。例えば、伝統的な家族観を大切にする人々にとっては、夫婦同姓が家族の絆を象徴するものと捉えられているかもしれません。一方で、多様な価値観が認められる現代社会においては、個人の選択の自由を尊重することも重要です。

これらの異なる意見を丁寧に汲み取り、双方が納得できる着地点を見つける努力が不可欠です。また、別姓を選択した場合に生じるであろう、行政手続きや社会生活上の課題についても、事前にしっかりと検討し、解決策を準備しておく必要があります。

時代に合った柔軟な対応によって、結婚後も自分らしく生き生きと活躍できる社会、誰もが自分らしい生き方を選択できる社会を実現していく必要があるでしょう。子供たちの未来のためにも、多様な家族の在り方を認め合い、誰もが尊重される社会を築いていくことが、私たちの世代の責任です。

まとめ

夫婦別姓とは、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の名字を名乗り続けることを指します。これは、個人のアイデンティティを尊重し、多様な生き方を可能にするための重要な制度として議論されています。

従来、日本では夫婦同姓が原則とされてきました。これは、家制度の名残や、家族の一体感を象徴するものとして捉えられてきた歴史があります。しかし、現代社会においては、女性の社会進出が進み、個人の権利意識が高まっていることから、夫婦同姓を強制することに疑問を呈する声も少なくありません。

夫婦別姓を選択することで、女性は結婚後も仕事で築き上げてきたキャリアや社会的なアイデンティティを維持することができます。また、夫婦同姓による改姓手続きの手間や費用、旧姓使用の不便さからも解放されます。さらに、国際結婚の場合、外国人の配偶者が日本の名字を名乗ることに抵抗を感じるケースもあり、夫婦別姓は国際化社会にも対応した制度と言えるでしょう。

一方で、夫婦別姓に反対する意見も根強く存在します。家族の一体感が損なわれる、子どもへの影響が懸念されるといった点が主な理由として挙げられます。

しかし、夫婦別姓を選んだからといって、家族の絆が弱まるわけではありません。名字が同じか違うかに関わらず、家族としての愛情や信頼関係を築くことは可能です。また、子どもへの影響についても、夫婦別姓を選択した家庭で育った子どもが、アイデンティティの形成に困難を抱えるという明確な根拠はありません。むしろ、多様な家族のあり方を理解し、寛容性を育む機会となる可能性も考えられます。

大切なのは、伝統的な家族観にとらわれず、個人の権利と社会の調和を図りながら、より良い制度設計を目指していくことです。夫婦同姓か別姓か、どちらが良い悪いではなく、個々の夫婦がそれぞれの状況や価値観に合わせて自由に選択できる社会こそが、真に成熟した社会と言えるのではないでしょうか。国際社会の動向も視野に入れ、様々な生き方や価値観が認められる社会の実現に向けて、夫婦別姓という選択肢について、真剣に考えていく必要があるでしょう。

| メリット | デメリット | 中立的視点 |

|---|---|---|

|

|

|