特有財産と財産分与:知っておくべきポイント

調査や法律を知りたい

特有財産って、結婚前に持っていたものと、結婚後に自分の名前で得たものですよね?ということは、結婚後に夫婦で協力して買った家も特有財産になるのでしょうか?

調査・法律研究家

いい質問ですね。結婚後に夫婦で協力して買った家は、共有財産になります。特有財産は、あくまで自分だけで得た財産のことを指します。

調査や法律を知りたい

なるほど。では、結婚前に持っていたマンションを結婚後に売って、新しい家を夫婦で買った場合はどうなるのでしょうか?

調査・法律研究家

その場合、元手となったマンションの売却益は特有財産とみなされる可能性があります。しかし、新しい家の購入資金に夫婦の共有財産が混ざっていたり、相手が家の購入費用を負担していたりする場合は、話が複雑になります。家の購入資金の出所や割合、婚姻期間の長さなどを総合的に考慮して判断されます。

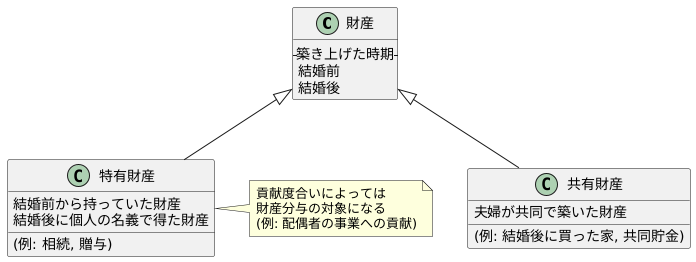

特有財産とは。

結婚する前からそれぞれが持っていた財産や、結婚後に自分の名義で得た財産は「特有財産」と呼ばれます。基本的には、離婚する際に財産を分ける対象にはなりませんが、例えば、夫が妻の持っていた財産を増やすのに貢献した場合などは、その貢献度に応じて分ける対象になることもあります。

特有財産とは

夫婦それぞれが結婚生活の中で持つ財産には、共有財産と特有財産があります。特有財産とは、結婚前から各自が持っていた財産や、結婚後に各自の名前で得た財産のことです。具体的にどのようなものが特有財産に当たるのか、詳しく見ていきましょう。

まず、結婚前に既に持っていた財産は特有財産に含まれます。例えば、結婚前に積み立てていた貯金や、既に持っていた家や土地、車、高価な装飾品などが該当します。結婚前に購入したこれらの物は、結婚後も持ち主個人の財産として扱われます。

次に、結婚後に相続や贈り物によって得た財産も特有財産です。例えば、親や祖父母から相続した家や土地、友人から結婚祝いに贈られた品物などは、受け取った人の特有財産となります。また、宝くじで当てたお金なども、当てた人の特有財産となります。

さらに、結婚生活の中で得た収入や、その収入で購入した物も、名義がその人であれば特有財産です。例えば、夫が自分の収入で購入した車は夫の特有財産であり、妻が自分の収入で購入した衣服は妻の特有財産です。これは、夫婦それぞれが独立して所有している財産が特有財産と定義されるためです。

例えば、夫が結婚前から住んでいた家は夫の特有財産であり、妻が結婚後に自分の給料で買った車は妻の特有財産です。また、夫が祖父母から相続した土地や、妻が友人からもらった宝石もそれぞれの特有財産です。これらの財産は、基本的には夫婦で共同の財産とは見なされず、それぞれの持ち主の考えで自由に管理したり、処分したりすることができます。

ただし、特有財産であっても、場合によっては財産分与の対象となることがあります。例えば、妻が夫の仕事を手伝い、夫の特有財産の増加に大きく貢献した場合、その貢献度合いに応じて財産分与の対象となる可能性があります。この点を理解しておくことは、結婚生活におけるお金の管理でとても大切です。

| 財産の種別 | 取得時期 | 具体例 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 特有財産 | 結婚前 | 貯金、家、土地、車、装飾品 | 結婚前から所有していたものは、結婚後も個人の財産 |

| 結婚後 | 相続財産(家、土地など)、贈与(結婚祝いなど)、宝くじの当選金 | 受け取った人の特有財産 | |

| 結婚後 | 収入、収入で購入した物(車、衣服など) | 名義人が所有者。夫婦それぞれが独立して所有 |

補足事項

- 特有財産は基本的には夫婦で共同の財産とは見なされず、それぞれの持ち主の考えで自由に管理・処分できる。

- 特有財産であっても、場合によっては財産分与の対象となることがある(例:妻が夫の仕事を手伝い、夫の特有財産の増加に大きく貢献した場合)。

財産分与との関係

夫婦が別れる際、共有財産は分けられますが、特有財産は、基本的には分けられません。財産分与とは、結婚生活中に夫婦が共に築き上げた財産を、離婚時に分けることです。特有財産とは、結婚前から既に持っていた財産や、結婚中に個人の名義で得た財産のことです。夫婦で協力して築いた共有財産とは違います。ですから、離婚の際に分けられるのは、夫婦が一緒に作った財産であり、特有財産は基本的には分けられません。

例えば、夫婦が結婚後に一緒に買った家や、二人の収入を合わせて貯めたお金は、共有財産として分けられます。しかし、夫が結婚前から持っていた株や、妻が結婚後に相続した土地は、特有財産なので、基本的には分けられません。

ただし、特有財産であっても、場合によっては分けられることがあります。それは、夫婦の一方がもう一方の特有財産を増やす、あるいは維持するのに貢献した場合です。例えば、妻が夫の仕事を手伝い、夫が結婚前から持っていた会社の経営に貢献したような場合です。妻の貢献度合いによっては、夫の特有財産の一部が分けられる可能性があります。このように、特有財産と財産分与の関係は複雑で、それぞれの状況によって判断が変わるため、専門家に相談することが大切です。

特有財産の維持と増加への貢献

夫婦共有財産ではない、結婚前から持っていた財産や結婚後に相続した財産など、いわゆる特有財産は、通常、離婚時の財産分与の対象にはなりません。しかし、夫婦の一方が、相手方の特有財産の維持や増加に大きく貢献した場合、その貢献の度合いによっては、特有財産の一部が財産分与の対象となる可能性があります。これは、結婚生活における互いの協力関係を公正に評価するための大切な仕組みです。

貢献と認められる行為には、直接的な金銭の援助だけでなく、家事や子育てといった間接的な貢献も含まれます。例えば、夫が経営する会社が夫の特有財産であるとします。妻が会社の経理を手伝ったり、お客さま対応を行ったりすることで、会社の経営を支え、財産の維持や増加に貢献したと認められる場合があります。また、妻が家事や子育てを担うことで、夫が仕事に専念できる環境を作り、結果として夫の特有財産の増加に貢献したとみなされる場合もあります。

貢献の度合いは、個々の事情に応じて判断されます。家事や子育ての貢献をどのように評価するかは難しい問題ですが、通常、結婚期間の長さや家事・子育ての負担の程度などが考慮されます。また、金銭的な貢献の場合は、貢献額や貢献期間などが考慮されます。これらの要素を総合的に見て、特有財産の維持や増加への貢献度が決められます。この貢献度に基づいて、特有財産の一部が財産分与の対象となるかどうか、また、対象となる場合はどのくらいの割合が分与されるかが決まります。明確な基準はありませんが、過去の裁判例などを参考に判断されることが一般的です。そのため、特有財産であっても、相手方の貢献によって価値が維持または向上したと認められる場合には、財産分与の対象となる可能性があることを理解しておく必要があります。

| 財産の種類 | 財産分与の対象 | 例外 | 貢献の例 | 貢献度の判断基準 |

|---|---|---|---|---|

| 特有財産 (結婚前の財産、相続財産など) | 通常対象外 | 相手方の貢献が大きい場合、一部対象となる可能性あり | 金銭的援助、家事、子育て、会社経営の補助など | 結婚期間、家事・子育ての負担、貢献額、貢献期間など |

事例

夫婦共有の財産と、夫婦それぞれが個人的に持つ財産を分けることは、離婚の際に大切な手続きです。個人的に持つ財産には、結婚前から持っていた物や、結婚後に贈り物や相続で受け取った物などがあり、これらを特に「特有財産」と呼びます。特有財産は、基本的には離婚の際の財産分与の対象にはなりません。しかし、場合によっては、特有財産であっても、もう一方の配偶者がその財産の維持や増加に貢献していたと認められれば、財産分与の対象となることがあります。いくつか例を挙げて見てみましょう。

まず、夫が結婚前から持っていた賃貸住宅を例に挙げます。妻がこの賃貸住宅の掃除や管理を手伝っていたとしても、普段の家事の範囲内であれば、財産の維持や増加に貢献したとは認められにくいでしょう。しかし、妻が積極的に新しい入居者を募集したり、契約の手続きや家賃の集金などを行って、賃貸経営に大きく貢献していた場合は、貢献が認められる可能性が高くなります。

次に、妻が結婚前から所有していた土地に、結婚後に夫婦で家を建てた場合を考えます。土地は妻の特有財産ですが、家は夫婦共有の財産となります。離婚の際、家は財産分与の対象となりますが、土地は妻の特有財産として残ります。ただし、夫が家の建築費用を負担したり、住宅ローンの返済を手伝ったりした場合は、夫の貢献が認められ、土地の一部が財産分与の対象となる可能性があります。

最後に、夫が相続で受け継いだ会社の株を例に挙げます。この株は夫の特有財産ですが、妻がその会社で給料をもらわずに働き、会社の経営を支えていた場合は、妻の貢献が認められる可能性があります。特に、妻が役員として経営に関わっていたり、特別な技術や知識を提供していた場合は、貢献度が高く評価されるでしょう。

これらの例からわかるように、特有財産が財産分与の対象となるかどうかは、それぞれの状況によって判断が異なります。そのため、専門家に相談することが大切です。

| 財産の種類 | 状況 | 財産分与の対象 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 夫の賃貸住宅(結婚前からの所有) | 妻が掃除や管理を手伝う(通常の範囲) | 対象外 | 妻の貢献は家事の範囲内と判断 |

| 夫の賃貸住宅(結婚前からの所有) | 妻が積極的に入居者募集、契約手続き、家賃集金などを行う | 対象(可能性高) | 妻の貢献が賃貸経営に大きく影響 |

| 妻の土地(結婚前からの所有) + 夫婦で建てた家(結婚後の建築) |

夫が家の建築費用負担、住宅ローン返済を手伝う | 土地の一部が対象(可能性あり) 家は対象 |

夫の貢献が認められる場合、土地も対象となる可能性 |

| 夫の会社の株(相続) | 妻が無給で会社経営を支える(役員、特別な技術・知識提供など) | 対象(可能性あり) | 妻の貢献度が高く評価される場合、対象となる可能性 |

専門家への相談

夫婦共有の財産を分ける、財産分与は、法律や過去の裁判例を基に判断される難しい問題です。そのため、自分だけで解決しようとせず、弁護士などの専門家に相談することが大切です。専門家は、個々の事情を丁寧に聞き取り、的確な助言をくれます。

相談する際は、結婚期間、財産の状況、夫婦間の協力関係など、詳しい情報を伝えることが重要です。特に、結婚前から持っていた財産や、結婚後に受け継いだ財産を守るために貢献したと主張する場合は、具体的な行動や貢献度を示す証拠を準備する必要があります。例えば、家事や子育てへの貢献を主張する場合は、家事の分担状況や子育てにかかった時間などを記録しておきましょう。また、金銭的な貢献を主張する場合は、銀行の記録や領収書などを保管しておくことが大切です。

専門家への相談は費用がかかりますが、適切な解決策を見つけるために必要な出費と言えるでしょう。特に、高額な財産が関係する場合や、夫婦間の意見が大きく食い違っている場合は、専門家の支えが必要不可欠です。早く専門家に相談することで、争いを防ぎ、円満な解決を目指すことができます。また、専門家は、法律や過去の裁判例を基に公平な判断をしてくれるため、感情的な対立を避ける上でも役立ちます。相談する際は、複数の専門家の意見を聞き、自分に合った専門家を選ぶことが大切です。費用の目安や相談内容などを事前に確認し、信頼できる専門家を探しましょう。

| 財産分与のポイント | 詳細 |

|---|---|

| 専門家への相談 | 法律や裁判例に基づいた判断が必要なため、弁護士などの専門家への相談が重要。費用はかかるが、適切な解決策を見つけるために必要。複数の専門家の意見を聞き、自分に合った専門家を選ぶ。 |

| 情報提供 | 結婚期間、財産の状況、夫婦間の協力関係など、詳しい情報を伝える。結婚前から持っていた財産や、結婚後に受け継いだ財産を守るために貢献したと主張する場合は、具体的な行動や貢献度を示す証拠を準備する。 |

| 貢献の証拠 | 家事や子育てへの貢献:家事の分担状況や子育てにかかった時間などを記録。 金銭的な貢献:銀行の記録や領収書などを保管。 |

| 専門家のメリット | 高額な財産や夫婦間の意見の食い違いが大きい場合は特に必要。 争いを防ぎ、円満な解決を目指せる。 法律や裁判例に基づいた公平な判断。 感情的な対立を避ける。 |