正当防衛:身を守る権利とその限界

調査や法律を知りたい

先生、『正当防衛』って、どんな時に認められるんですか?

調査・法律研究家

そうだね。例えば、泥棒が家に侵入してきて、身を守るためにやむを得ず泥棒に怪我をさせた場合などが正当防衛にあたるよ。つまり、悪いことをされている時に、自分や他の人を守るために、仕方がなく反撃したような場合だね。

調査や法律を知りたい

でも、反撃したら、自分も悪いことをしたことになるんじゃないんですか?

調査・法律研究家

もちろん、むやみに反撃して良いわけではないよ。反撃の程度が、守るために必要な範囲を超えていたら、正当防衛とは認められないんだ。例えば、泥棒が逃げていくのに、追いかけて怪我をさせるのは正当防衛にならない場合もあるね。

正当防衛とは。

他の人が不当なことをしてきたときに、自分や他の人の権利を守るため、しかたなくその人に危害を加えてしまうことがあります。このような場合、「正当防衛」として認められることがあります。「正当防衛」と認められれば、罪には問われません。

正当防衛とは

自らや他者の権利を守るため、不当な攻撃から身を守る際に、やむを得ない状況で行った反撃行為を正当防衛といいます。これは、たとえ相手に危害を加えてしまったとしても、一定の条件を満たせば、罪に問われないというものです。

例えば、夜道を歩いている時に突然暴漢に襲われ、身の危険を感じたため、持っていた傘で暴漢を突き飛ばし、結果として暴漢が怪我をしてしまったとします。この場合、傘で人を突き飛ばすという行為は、通常であれば暴行罪に該当する可能性があります。しかし、この状況では、自分を守るためにやむを得ず行った行為であると認められれば、正当防衛が成立し、罪に問われません。

正当防衛が認められるためには、いくつかの条件があります。まず、不当な攻撃を受けているということが必要です。例えば、すでに相手が攻撃をやめて逃げているにも関わらず、追いかけて反撃を加えた場合は、正当防衛にはなりません。また、防衛行為はやむを得ないものでなければならず、必要最小限にとどまっていなければなりません。もし、明らかに過剰な反撃を加えた場合は、正当防衛が認められず、逆に傷害罪などに問われる可能性があります。

正当防衛は、緊急避難と同様に、違法性を阻却する事由の一つです。緊急避難とは、火災現場から逃げる際に他人の家の窓ガラスを割って逃げた場合など、緊急の状況において、他人の権利を侵害せざるを得ない場合に、その行為の違法性が否定されるというものです。どちらも、本来であれば違法となる行為でも、一定の条件下では適法とみなされるという点で共通しています。

正当防衛は、個人の権利を不当な侵害から守ると同時に、社会秩序の維持にも役立つ重要な権利です。正当防衛という制度があることで、私たちは安心して日常生活を送ることができるのです。

| 項目 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 正当防衛とは | 自らや他者の権利を守るため、不当な攻撃から身を守る際に、やむを得ない状況で行った反撃行為。一定の条件を満たせば、罪に問われない。 | 夜道を歩いている時に暴漢に襲われ、身の危険を感じ、持っていた傘で暴漢を突き飛ばし、暴漢が怪我をしたケース。 |

| 正当防衛の条件 |

|

相手が攻撃をやめて逃げているにも関わらず、追いかけて反撃した場合は正当防衛にならない。明らかに過剰な反撃も正当防衛にならない。 |

| 緊急避難との比較 | 緊急避難は、火災現場から逃げる際に他人の家の窓ガラスを割るなど、緊急の状況において、他人の権利を侵害せざるを得ない場合に、違法性が否定される。どちらも、本来であれば違法となる行為でも、一定の条件下では適法とみなされる。 | 火災現場から逃げるため、他人の家の窓ガラスを割って逃げたケース。 |

| 正当防衛の意義 | 個人の権利を不当な侵害から守り、社会秩序の維持にも役立つ。 | 安心して日常生活を送ることができる。 |

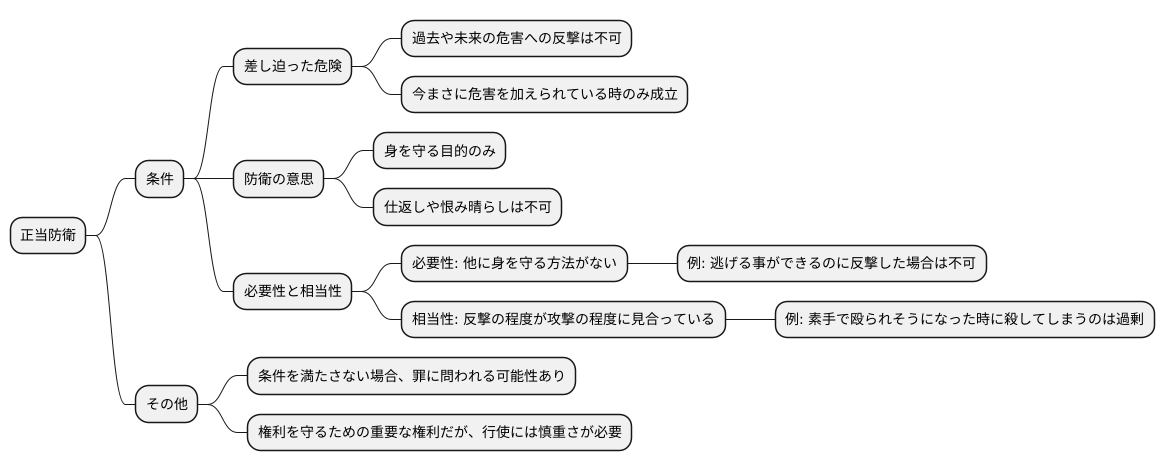

正当防衛の要件

自分や他人の権利を守るために、不正な攻撃に対して反撃することは、法律で認められた権利、正当防衛です。しかし、この権利を行使するには、厳しい条件を満たす必要があります。一つ目は、差し迫った危険です。過去に受けた危害や、将来起こるかもしれない危害に対しての反撃は正当防衛とは認められません。まさに今、危害を加えられようとしている時、あるいは危害を加えられているまさにその時にのみ、正当防衛が成立します。二つ目は、防衛の意思です。反撃の目的が、自分の身や他人の身を守るためでなければなりません。例えば、相手への仕返しや恨みを晴らすために攻撃した場合は、正当防衛とは認められません。三つ目は、必要性と相当性です。必要性とは、他に身を守る方法がないということです。例えば、逃げる事ができるのに反撃した場合は、必要性が認められない可能性があります。相当性とは、反撃の程度が攻撃の程度に見合っている必要があるということです。素手で殴られそうになった時に、相手を殺してしまうほどの攻撃は、明らかに過剰であり、相当性を欠くと言えるでしょう。つまり、身を守るために他に方法がなく、その場で攻撃に対抗する以外に手段がない場合に限って、攻撃の程度に見合った反撃をすることが正当防衛の条件となります。これらの条件を一つでも満たさない場合、正当防衛は認められず、逆に罪に問われる可能性があります。正当防衛は、自分の権利を守るための重要な権利ですが、その行使には慎重さが求められます。

正当防衛の判断基準

身の守りについて、法律で認められた「正当防衛」が成立するか否かは、その場の状況によって一つ一つ丁寧に判断されます。裁判所は、事件が起きた時の様子、どれくらい危害を加えられそうだったか、どのように身を守ったかなどを全て見て、正当防衛になるかどうかを決めます。特に、「本当に身を守る必要があったのか」、「その時の状況から見て、やり過ぎではないか」という点は、とても細かく調べられます。

例えば、相手が刃物などを持っていたり、大勢の人に襲われていたりする場合は、ある程度強い力で反撃しても正当防衛として認められる可能性が高くなります。反対に、相手が何も持っていなかったり、明らかに自分より弱い立場の人であったりする場合は、どの程度まで反撃してよかったかという判断はより厳しくなります。たとえ恐怖や興奮状態にあったとしても、必要以上にやり返してしまうと、正当防衛としては認められないことが多いです。

事件当時の状況を細かく説明し、なぜ反撃する必要があったのか、反撃の程度は適切だったのかを証明することが、正当防衛を主張する上でとても重要になります。例えば、相手がどのように襲ってきたのか、周囲に助けを求める余裕はあったのか、逃げることができたのか、どのくらい反撃したのかなどを具体的に説明する必要があります。また、目撃者がいる場合は、その人の証言も重要な証拠となります。恐怖や興奮状態にあったとしても、冷静に状況を判断し、必要最小限の力で身を守ることが大切です。もしもの時に備えて、日頃から正当防衛の要件について理解しておきましょう。

| 正当防衛の成立条件 | 判断基準 | 具体例 |

|---|---|---|

| 本当に身を守る必要があったのか | 危害の程度、状況、相手との力関係 | 相手が刃物を持っている、大勢に襲われている場合は正当防衛が認められやすい。相手が非武装、自分より弱い場合は反撃の程度が厳しく判断される。 |

| 反撃の程度は適切だったか(やり過ぎていないか) | 状況、反撃の方法、必要性 | 恐怖や興奮状態でも必要以上の反撃は正当防衛として認められないことが多い。 |

| 証明方法 | 状況説明、証拠 | 相手がどのように襲ってきたか、周囲に助けを求める余裕があったか、逃げることができたのか、反撃の程度などを具体的に説明する。目撃者の証言も重要。 |

過剰防衛の問題

身の守りとは、自分自身を守る正当な権利であり、法律でも認められています。しかし、この権利を行使する際には、度を超えてしまうと、「行き過ぎた守り」とみなされ、罪に問われる可能性があります。これを「過剰防衛」と言います。

例えば、誰かに軽く殴られたとします。この場合、反撃することは認められますが、その反撃が相手の命を奪うほど激しいものであった場合、これは明らかに必要以上の反撃であり、過剰防衛と判断されるでしょう。正当に身を守る権利はあっても、その行為が状況に見合っているかどうかが重要なのです。

過剰防衛は、全く身を守る意思がない場合とは異なり、正当防衛の条件を一部満たしているものの、行き過ぎてしまった状態です。そのため、罪に問われないわけではありません。ただし、状況によっては、刑が軽くなる可能性はあります。

では、どこまでが正当な防衛で、どこからが過剰防衛になるのでしょうか?これは、その場の状況、攻撃の程度、防衛手段など、様々な要素を考慮して判断されます。例えば、素手で襲ってきた相手に対して、刃物で反撃するのは、過剰防衛とみなされる可能性が高いでしょう。また、相手が攻撃をやめて逃走しているにもかかわらず、追いかけて攻撃を加えるのも、過剰防衛にあたります。

恐怖や驚きを感じた時、人は冷静さを失いやすく、必要以上の反撃をしてしまう危険性があります。まさにこのような状況こそ、過剰防衛に陥りやすいと言えるでしょう。日頃から、もしもの時にどう行動すべきかを考えておくことは、自分自身を守る上で非常に大切です。冷静さを保ち、状況に応じた適切な対応を心がけるようにしましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 身の守り | 正当な権利であり、法律で認められている。 |

| 行き過ぎた守り | 過剰防衛となり、罪に問われる可能性がある。 |

| 過剰防衛の例 | 軽く殴られた際に、相手の命を奪うほどの反撃をする。 |

| 正当防衛のポイント | 行為が状況に見合っているかどうかが重要。 |

| 過剰防衛の性質 | 正当防衛の条件を一部満たしているが、行き過ぎた状態。 刑が軽くなる可能性はある。 |

| 正当防衛と過剰防衛の境界 | 状況、攻撃の程度、防衛手段など様々な要素を考慮して判断される。 |

| 過剰防衛の例 | 素手で襲ってきた相手に対して刃物で反撃する。 相手が逃走しているにもかかわらず追いかけて攻撃する。 |

| 過剰防衛の注意点 | 恐怖や驚きで冷静さを失い、必要以上の反撃をしてしまう危険性がある。 |

まとめ

身の守りや他人の権利を守るために、法律で認められた正当防衛は大切な権利です。しかし、この権利を行使するには、いくつかの条件を満たす必要があります。特に大切なのは、本当に防衛が必要だったのか、そしてその行動は程度を過ぎたものではなかったのか、という二点です。この二つの点について、法律は非常に厳しい目で判断します。

まず、防衛の必要性とは、まさに今、攻撃を受けているか、まさに今、攻撃を受けようとしている、という差し迫った危険がある場合を指します。過去の攻撃や、将来起こるかもしれない攻撃に対して、正当防衛を理由に行動することはできません。また、すでに攻撃が終わっている場合も、正当防衛は成立しません。

次に、防衛の相当性とは、受けた攻撃に対して、行った防衛の程度がつり合っている必要があるということです。例えば、素手で殴られそうになったときに、相手を殺してしまうほどの攻撃をするのは、明らかに過剰防衛にあたります。防衛行為は、攻撃を止めるために必要最小限の範囲にとどめるべきです。

正当防衛と行き過ぎた防衛の境界線は、非常にわかりにくいものです。同じ状況でも、人によって、あるいは裁判官によって判断が変わることもあります。そのため、もし正当防衛が問題になった場合は、法律の専門家に相談することが重要です。

普段から、もしもの時にどう行動するかを考えておくことも大切です。いざという時に慌てず、正しい判断をするために、日頃から、防犯対策や、緊急時の対応について家族や地域で話し合っておくと良いでしょう。正当防衛という制度を正しく理解し、適切に使うことで、自分自身や周りの人の安全を守り、平和な社会を築くことにつながります。

| 正当防衛の条件 | 詳細 |

|---|---|

| 防衛の必要性 | まさに今、攻撃を受けているか、まさに今、攻撃を受けようとしている差し迫った危険がある場合。過去の攻撃や将来の攻撃、すでに終わった攻撃には適用されない。 |

| 防衛の相当性 | 受けた攻撃に対して、防衛の程度がつり合っている必要がある。必要最小限の範囲にとどめるべきで、過剰な防衛は認められない。 |

- 正当防衛が問題になった場合は、法律の専門家に相談することが重要

- 日頃から、防犯対策や緊急時の対応について家族や地域で話し合っておくことが大切