取引の安全:所有権と信頼の保護

調査や法律を知りたい

『取引の安全』ってよくわからないのですが、どういうことでしょうか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、売買などで物を買った人が、安心してその物の所有者になれるようにするための考え方だよ。 例えば、AさんがBさんの物を、自分の物だと嘘をついてCさんに売ったとしよう。この時、Cさんが何も知らずにBさんの物を買ったとしたら、Cさんを保護するのが『取引の安全』だよ。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、それだとBさんがかわいそうじゃないですか?

調査・法律研究家

確かにBさんは被害者だよね。でも、Cさんも騙された被害者だと言える。そこで、Cさんが何も知らなかった場合は、Cさんを保護することで、世の中の取引全体が円滑に進むようにと考えられているんだ。もちろん、BさんはAさんに損害賠償を請求できるけどね。

取引の安全とは。

売買などのやり取りをした人の利益を守ることを「取引の安全」と言います(別の言い方では「動的安全」とも)。例えば、AさんがBさんの持ち物を、Aさんの物だと偽ってCさんに売った場合、Cさんがその物の持ち主になれるようにするのが「取引の安全」を守るということです。このような「取引の安全」を守るためのルールとして、代理に見える人との取引や、買った人がすぐに持ち主になれるというルールなどがあります。

はじめに

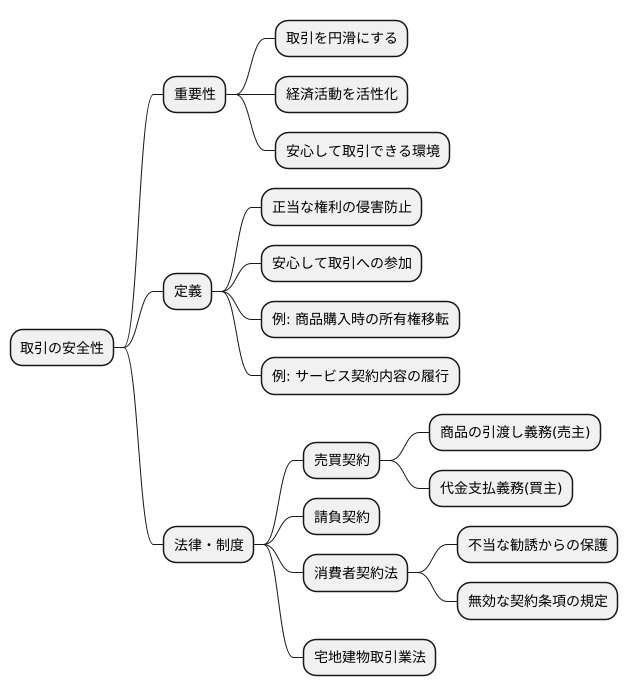

私たちは毎日、様々なやり取りをしています。お店で買い物をしたり、電車に乗ったり、家を購入したりと、実に多くの場面で人と人との間で何らかのやり取りが発生します。これらは全て、広い意味で「取引」と呼ぶことができます。こうした取引が滞りなく行われるためには、取引に関わる人々が安心して取引できる環境、つまり「取引の安全性」が何よりも重要です。もし、商品を買ったのにお金だけ取られて商品が届かなかったり、約束したサービスが提供されなかったりすれば、誰も安心して取引ができなくなってしまいます。そうなれば、商売は成り立たなくなり、経済活動は停滞し、私たちの生活は大きな影響を受けるでしょう。

取引の安全性とは、取引に関わる全ての人が、正当な権利を侵害されることなく、安心して取引に参加できる状態を指します。例えば、商品を購入した場合は、確かにその商品を受け取ることができ、代金を支払えば、所有権が自分にきちんと移転することが保障されていなければなりません。また、サービスを受ける場合は、契約した内容通りのサービスが提供されるべきですし、不動産売買のような大きな取引では、所有権の移転や抵当権の設定などが適切に行われる必要があります。こうした取引の安全性を確保するために、様々な法律や制度が整備されています。

売買契約や請負契約、消費者契約法、宅地建物取引業法など、様々な法律が取引の安全性を支えています。これらの法律は、取引における当事者の権利義務を明確にし、不正行為を防止するためのルールを定めています。例えば、売買契約では、売主には商品を引き渡す義務があり、買主には代金を支払う義務があります。もし、売主が商品を引き渡さない場合は、買主は契約を解除したり、損害賠償を請求したりすることができます。また、消費者契約法は、消費者を不当な取引から守るための法律であり、事業者による不当な勧誘や契約条項の無効などを定めています。

取引の安全性を確保することは、社会経済活動を円滑に進める上で必要不可欠です。安心して取引できる環境が整っていれば、人々は積極的に取引に参加し、経済は活性化します。反対に、取引の安全性が脅かされれば、経済活動は停滞し、社会全体に悪影響を及ぼします。そのため、私たちは、取引の安全性の重要性を改めて認識し、それを守るための努力を続けなければなりません。

取引の安全とは

売買を安心して行うためには、取引の安全が何よりも大切です。これは、売買の相手が本当に持ち主かどうかを心配することなく、安心して金品のやり取りができる状態のことです。言い換えれば、売買によって得た権利や利益が守られることを意味します。

例えば、中古の車を買う場面を考えてみましょう。もし買った車が盗まれた車だったとしても、買った人がその事実を知らなかった場合は、買った人の所有権は守られます。買った人が盗んだわけではないのですから、当然のことです。これは、取引の安全を守るための大切な原則です。もしこのようなルールがなければ、誰も中古の車を買おうとは思わなくなり、中古車市場は成り立たなくなってしまいます。

同じように、土地や建物の売買や、その他の商売のやり取りでも、取引の安全が守られているからこそ、私たちは安心して売買を行うことができます。もし、売買の安全が守られないと、誰も売買をしなくなり、世の中の経済活動は停滞してしまいます。

取引の安全を守るためには、様々な仕組みがあります。例えば、法務局で所有権の移転登記をすることは、その売買を公的に証明するものであり、取引の安全性を高める重要な役割を果たします。また、売買契約書を作成し、双方が署名捺印することも、後々のトラブルを防ぎ、取引の安全を確保するために有効な手段です。

さらに、近年では、インターネットを使った売買が盛んになっています。ネットオークションやフリマアプリなどでの個人間の売買が増える一方で、ネット詐欺などの犯罪も増えています。このような犯罪から身を守るためには、取引相手をよく確認すること、代金の支払方法に注意すること、個人情報をむやみに教えないことなど、個人が自らを守るための努力も必要です。

動的安全の重要性

商いの安全を守ることは、社会全体の経済にとって欠かせません。これは「動的安全」とも呼ばれ、売買する人だけでなく、社会全体にとっても大切な役割を担っています。

動的安全がしっかり守られていると、商いは滞りなく行われ、市場全体が活気づきます。人々は安心して家や土地、車などを売買したり、様々な仕事を提供したり、受けることができます。このような活発な商いは、経済を大きく動かします。

反対に、動的安全が脅かされると、市場は縮小し、経済活動は停滞してしまいます。人々は売買に不安を感じ、新しい設備投資や日々の買い物なども控えるようになります。そうなると、物やお金の流れが滞り、経済は冷え込んでしまうでしょう。

例えば、インターネットでの買い物が増えている昨今、個人情報の流出や不正アクセスといった危険が常に存在します。もしも、クレジットカードの情報が盗まれて不正利用されたり、買った物が届かなかったりすれば、人々はインターネットでの買い物をためらうようになるでしょう。また、企業間の取引においても、契約内容が守られなかったり、支払いが滞ったりすれば、ビジネスは成り立ちません。

このような事態を防ぐためには、しっかりとした対策が必要です。例えば、インターネット上での安全な取引のための仕組み作りや、企業間での契約の厳格な遵守、そして、不正行為に対する厳しい罰則などが考えられます。

つまり、動的安全を維持することは、経済が健全に成長するために、絶対に欠かせない要素なのです。安心して商いができる環境を作ることで、人々の消費や投資を促し、経済の活性化へと繋がるのです。

法的保護の仕組み

売買や契約といった、人と人との間で行われるやり取りにおいて、法による守りは欠かせません。安心して物事を進めるために、法律は様々な備えを用意しています。ここでは、そうした仕組みの中から、代表的なものをいくつか詳しく見ていきましょう。

まず、「見せかけ代理」について説明します。本来は代理の権限を持っていない人が、あたかも権限を持っているかのように装って取引を進めた場合でも、相手がその人に代理の権限があると信じていれば、その取引は有効になります。これは、取引の相手を守るための仕組みです。例えば、AさんがBさんの代理人だと偽ってCさんと取引をし、CさんがAさんが本当に代理人だと信じていた場合、Bさんはたとえ知らなくてもその取引に責任を負わなければなりません。しかし、CさんがAさんに代理権がないことを知っていたり、少し注意すれば代理権がないと分かっていた場合には、この限りではありません。

次に、「すぐさま得る権利」についてです。盗まれた物や落とした物を誰かが買ってしまった場合でも、買った人が盗品や落し物だと知らずに、しかも適正な価格で買ったのであれば、その人は買った物の所有権を得ることができます。これは、物を買った人を守ると同時に、売買全体を円滑に進めるための仕組みです。例えば、Aさんが盗まれた自転車をBさんから買っても、Bさんが盗んだと知らずに妥当な値段で買ったのであれば、Aさんはその自転車の所有者になることができます。しかし、Aさんが盗品だと知っていたり、あまりにも安い値段で買った場合には、この限りではありません。

このように、法律は様々な状況を想定し、取引に携わる人々を守るための、そして取引の安全を守るための様々な仕組みを設けています。これらの仕組みのおかげで、私たちは安心して日々の取引を行うことができるのです。

| 法律の仕組み | 内容 | 有効条件 | 無効条件 |

|---|---|---|---|

| 見せかけ代理 | 代理権のない人が代理人として取引を進めても、相手が代理権があると信じていれば取引は有効。 | 相手が代理権があると信じていた場合 | 相手が代理権がないことを知っていた場合、または少し注意すれば代理権がないことが分かった場合 |

| すぐさま得る権利 | 盗品や落し物を買った人が、盗品だと知らずに適正な価格で買った場合、買った物の所有権を得ることができる。 | 盗品だと知らずに適正な価格で購入した場合 | 盗品だと知っていた場合、またはあまりにも安い値段で購入した場合 |

事例

ある絵画を巡る窃盗事件を例に、盗まれた品物の所有権がどのように移転するか考えてみましょう。Aという人物がBさんから絵画を盗み、それをCさんに売却したとします。この時、CさんはAが盗人であることを全く知らず、通常の価格で購入したとしましょう。このような場合、法律ではCさんはその絵画の所有権を得ることができるとされています。これは「即時取得」と呼ばれる原則に基づくものです。即時取得とは、盗まれた物や不正に取得された物であっても、売買の際に買い手が正当な対価を支払い、かつ悪いことを知らずに善意で購入していた場合は、その買い手に所有権が移るという原則です。

この場合、Bさんが絵画の真の持ち主であったとしても、Cさんが善意で購入したという事実が重視されます。つまり、Cさんの所有権は法的に保護されるのです。これは、私たちの社会における取引の安全を守るために設けられた重要な制度です。Cさんのような善意の買い手を保護する役割を果たしていると言えるでしょう。

もし、このような即時取得の制度が存在しなかったらどうなるでしょうか。Cさんは絵画のような高価な美術品を購入することにためらいを感じ、売買に慎重になってしまうでしょう。そうなると、美術品の市場は冷え込み、取引は縮小してしまうかもしれません。また、盗まれた美術品が発見された場合、その美術品を所有していた人は、常に元の持ち主に返還する義務が生じます。そうなると、美術品を所有すること自体に大きなリスクが伴うことになり、美術品の売買は著しく困難になるでしょう。このように、即時取得は、美術品市場だけでなく、様々な商品の取引を円滑に進める上で重要な役割を果たしているのです。

ただし、CさんがAが盗人であることを知っていた場合、あるいは知っていたであろうと推測できる場合は、Cさんは絵画の所有権を取得できません。この場合、絵画は元の持ち主であるBさんのもとに戻ることになります。

| 状況 | Cさんの善意 | 所有権 | 解説 |

|---|---|---|---|

| AがBから絵画を盗み、Cに売却 | 善意(盗難を知らない) | C | 即時取得によりCが所有権を得る。取引の安全を守るための重要な制度。 |

| AがBから絵画を盗み、Cに売却 | 悪意(盗難を知っている、または知っていたと推測できる) | B | Cは所有権を得られず、絵画は元の持ち主Bに戻る。 |

まとめ

現代社会において、安心して財やサービスのやり取りを行うことは、経済活動の根幹であり、私たちの暮らしを支える重要な柱となっています。もしも、取引の安全が保障されなければ、誰もが安心して商取引を行うことができず、経済は停滞し、社会全体が不安定な状態に陥ってしまうでしょう。

法律は、このような事態を防ぎ、円滑な取引を確保するために、様々な仕組みを設けています。その代表的な例として、「表見代理」と「即時取得」という二つの制度が挙げられます。表見代理とは、本来代理権を持たない人が、あたかも代理権を持っているかのように振る舞い、第三者と取引を行った場合に、一定の条件を満たせば、その取引を本人に有効なものとして扱う制度です。これは、取引の相手方を保護し、信頼関係に基づいた取引を円滑に進める上で重要な役割を果たしています。例えば、会社の従業員が、実際には権限がないにも関わらず、会社の代表者であるかのように取引を行った場合でも、相手方がその従業員に代理権があると信じるに足りる相当の理由があれば、会社はその取引を有効なものとして受け入れなければなりません。

一方、即時取得とは、盗品や横領品などの不正な手段で取得された物であっても、一定の条件を満たせば、その物を購入した人が正当な所有権を取得できるという制度です。これは、盗品などの売買を防止するという観点からは問題があるようにも見えますが、取引の安全を守るためには必要な制度です。もしも、購入した物が盗品だった場合に、常にその所有権が元の持ち主に戻ってしまうとしたら、誰も中古品を安心して購入することができなくなってしまいます。即時取得は、このような事態を防ぎ、中古品市場の流通を活性化させることで、経済活動を支えています。

このように、表見代理や即時取得といった制度は、一見すると複雑で分かりにくいものですが、私たちの日常生活における取引の安全を支える重要な役割を果たしています。そして、これらの制度は、常に社会経済の変化に合わせて見直され、改善されていく必要があります。今後も、法制度の整備や運用を通じて、取引の安全性を高めていく努力が求められるでしょう。

| 制度 | 内容 | 目的/効果 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| 表見代理 | 本来代理権を持たない人が、代理権を持っているかのように振る舞い、第三者と取引を行った場合に、一定の条件を満たせば、その取引を本人に有効なものとして扱う制度 | 取引の相手方を保護し、信頼関係に基づいた取引を円滑に進める | 権限のない従業員が会社の代表者のように取引を行い、相手方が代理権があると信じるに足りる相当の理由があれば、会社はその取引を有効なものとして受け入れなければならない |

| 即時取得 | 盗品や横領品などの不正な手段で取得された物であっても、一定の条件を満たせば、その物を購入した人が正当な所有権を取得できる制度 | 中古品市場の流通を活性化させることで、経済活動を支える / 取引の安全を守る | 盗品を購入した場合でも、一定の条件を満たせば、購入者は正当な所有権を取得できる |