契約を見直す:事情変更の原則

調査や法律を知りたい

『事情変更の原則』って、契約後に何か予想外のことが起こったら、契約内容を変えられるってことですよね?

調査・法律研究家

だいたい合っています。ただ『予想外のこと』なら何でも良いわけではなく、契約時の状況が大きく変わって、契約をそのまま守るのがとても不合理な場合に限られます。例えば、天災や大きな経済変動といった、誰も予想できなかったような重大な変化です。

調査や法律を知りたい

なるほど。じゃあ、土地を借りる契約で、急に土地の値段が上がった時は、契約を変えて地代を上げられるんですか?

調査・法律研究家

はい、土地の価格の大きな変動は事情変更の原則に当たる可能性があります。借地借家法11条では、経済的事情による土地価格の変動で地代の増減請求を認めていて、これは事情変更の原則を法律にしたものと考えられています。

事情変更の原則とは。

『約束を変えられるかもしれないという決まり』について説明します。この決まりは、約束をした後、誰も予想できなかった出来事が起こり、最初の約束を守るのがおかしいと思えるようになった時に、約束の内容を変えたり、なかったことにしたりできるというものです。例えば、土地を借りる契約で、経済状況が大きく変わって土地の値段が大きく上がった場合、最初の約束通りに低い値段で借り続けるのはおかしいですよね。そんな時は、上がった値段に合わせて家賃を上げるよう請求できます。『土地や家を借りる時の法律』の11条に、こういう経済的な理由で土地の値段が変わったら、家賃も変えられると書かれています。これは『約束を変えられるかもしれないという決まり』を法律にしたものと考えられます。

想定外の出来事と契約

人と人との間で交わされる約束事は、将来どうなるかを考え、その見込みに基づいて内容を決めます。約束を交わす時点では、全てが順調に進むと考えているのが普通です。しかし、人生は時として、思ってもみない出来事が起こるものです。例えば、大きな自然災害に見舞われたり、世界中に疫病が広まったり、あるいは経済が大きく変動したりするかもしれません。これらは、約束を交わした後に起こる、誰もが予測できなかった出来事です。

このような想定外の出来事が発生すると、当初決めた約束の内容をそのまま守ることが非常に難しくなったり、一方だけが大きな不利益を被るといった不公平な結果につながったりすることがあります。例えば、農作物を一定量納入する契約を結んでいたとします。ところが、予期せぬ大雨で畑が水浸しになり、収穫量が大幅に減ってしまったとしましょう。この場合、当初の約束通りに農作物を納入することは、農家にとって大きな負担となります。また、納入を受ける側も、不足分を他の方法で調達しなければならず、予定外の費用が発生するかもしれません。

このような場合、約束の内容をそのまま守ることが本当に正しいと言えるでしょうか。本来、約束は守るべきものですが、予期せぬ出来事によって状況が大きく変わってしまった場合、無理に約束を守ることが必ずしも良い結果をもたらすとは限りません。そこで考え出されたのが「事情変更の原則」です。これは、約束を交わした後に想定外の出来事が起こり、約束の内容をそのまま守ることが著しく困難になったり、あまりにも不公平な結果になったりする場合には、約束の内容を変更したり、場合によっては約束を解消したりできるという考え方です。この原則は、予期せぬ出来事によって生じる不利益を公平に分担し、より良い解決策を見出すための重要な考え方と言えるでしょう。

変更の原則とは

約束事は守るのが当然ですが、世の中は常に変わりゆくものです。そのため、約束した時とは状況が大きく変わってしまい、約束を守ることがとても難しくなったり、不公平に感じられることもあります。そんな時に役立つのが「変更の原則」です。

この原則は、約束をした後、誰も予想できなかった出来事が起こり、約束した内容をそのまま実行するのが道理に合わないと判断される場合に、約束の内容を変えたり、場合によってはなかったことにしたりできるというものです。

例えば、AさんがBさんに土地を貸す約束をしたとします。ところが、その後、大きな地震が起きて、貸すはずだった土地が使い物にならないほど壊れてしまいました。この場合、AさんはBさんに土地を貸すという約束を守ることができなくなってしまいます。このような場合に「変更の原則」を適用することで、AさんとBさんの間の約束の内容を変更したり、なかったことにしたりすることができるのです。

この原則は、約束は守るべきだという大切な考え方に例外を作るものです。約束は大切ですが、状況が大きく変わったのに、無理に約束を守らせようとするのは、かえって不公平な結果につながる可能性があります。「変更の原則」は、このような不公平さを防ぎ、より良い解決策を見つけるための知恵なのです。

ただし、この原則はどんな場合にも適用されるわけではありません。本当に誰も予想できなかった特別な事情がなければ認められません。また、一方的に有利になるように変更することは許されません。変更の内容は、当事者間で話し合って決め、公平で妥当な解決を目指す必要があります。

| 原則 | 内容 | 適用条件 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 変更の原則 | 約束後、予想外の出来事で約束実行が道理に合わない場合、約束内容の変更・解消が可能 |

|

|

具体例に見る原則の適用

ある会社の事務所借り上げ契約を例に考えてみましょう。契約期間は十年、毎月の家賃は百万円です。ところが、契約後数年で世界的な不況に見舞われ、会社の業績は大きく落ち込んでしまいました。家賃の支払いが難しくなった会社は、ビルの持ち主に家賃の値下げを頼みました。このような場合、「事情変更の原則」が適用される可能性があります。つまり、世界的な不況という、誰も予想できなかった出来事によって、当初の契約内容を守ることは会社にとって大変な負担となり、不公平な結果につながると判断されるかもしれないのです。

しかし、ただお金の工面が苦しくなったというだけでは、事情変更の原則は適用されません。不況の発生は契約当時には予測できなかったこと、不況の影響が深刻であること、家賃の値下げが双方にとって納得できる解決策であることなど、様々な点を総合的に見て判断されます。

例えば、会社が不況を予期できたにも関わらず、対策を怠っていた場合はどうでしょうか。あるいは、不況の影響が軽微で、家賃を支払えるだけの力は残っている場合はどうでしょうか。このような場合には、事情変更の原則は適用されないと考えられます。

また、家賃の値下げ幅も重要な検討事項です。会社の経営状態を悪化させた要因が本当に不況だけなのか、会社の経営努力は十分だったのか、不況の影響を最小限にするための対策はきちんと取られていたのか、といった点も考慮されます。

このように、事情変更の原則が適用されるかどうかは、個々の状況を丁寧に調べた上で判断されるのです。単に経済的な苦境に陥ったというだけでなく、予期せぬ出来事の影響の大きさや、当事者間の公平性なども重要な要素となります。

法律における根拠

法律の世界では、物事の成り立ちや理由を明らかにすることが非常に大切です。その理由を示すものを「根拠」と言いますが、法律における根拠の一つとして「判例」があります。判例とは、過去の裁判で下された判断のことです。ある法律には、状況の変化に合わせて契約内容を見直すことができるという「事情変更の原則」を直接示した条文はありません。しかし、過去の裁判における判断を通して、この原則はしっかりと認められてきました。

裁判では、契約内容をどう理解し、どう適用するかを考える際に、この事情変更の原則を重要な要素として扱っています。特に、建物を借りたり貸したりする契約について定めた法律である借地借家法の第11条は、土地の値段が変わった場合に、家賃に当たる地代を増やしたり減らしたりするよう求めることを認めています。これは、事情変更の原則を具体的な形で示した規定だと考えられています。

この規定は、土地の値段という経済的な状況の変化に注目し、地代の増減を求めることができると定めています。つまり、契約を結んだ後に状況が変わってしまった場合でも、契約関係を柔軟に保つことができるようにしているのです。例えば、契約後に土地の価格が大幅に上がった場合、地主は地代を上げるよう求めることができます。反対に、土地の価格が下がった場合は、借りている人は地代を下げるよう求めることができます。

このように、事情変更の原則は、契約締結後の予期せぬ状況変化に対応することで、公平な契約関係を維持することを目指しています。過去の裁判での判断を積み重ねることで、この原則は法律の世界で確固たる地位を築いてきました。そして、借地借家法第11条のように、具体的な法律の条文にも反映されています。時代の変化とともに社会の状況も変わっていきます。だからこそ、法律も柔軟に対応していく必要があるのです。

| 法律の原則 | 内容 | 具体例 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 事情変更の原則 | 状況の変化に合わせて契約内容を見直すことができる原則 | 借地借家法第11条(土地の価格変動による地代の増減請求) | 公平な契約関係の維持 |

借地借家法における具体例

土地や家を借りる契約を取り巻く法律、借地借家法には、さまざまな決まりがあります。その中で、契約後の状況変化に対応するための重要な決まりとして、地代や家賃の増減請求があります。これを説明するために、具体的な例を挙げましょう。

ある人が、更地に家を建てて住むため、土地を借りたとします。契約を結んだ当時は、周辺の地価が低かったため、地代も安く設定されていました。ところが、数年後、近隣で大きな開発事業が行われ、周りの地価が急激に上がってしまったとします。この時、地主さんは法律に基づき、地代の見直しを請求することができます。借地借家法第11条は、地価の変動といった契約締結時の状況の変化があった場合、地主は地代を上げるよう請求できると定めています。一方的に値上げすることはできませんが、正当な理由があれば増額請求できるのです。

逆に、土地を借りて家を建てた後、周辺地域で大きな災害が発生したり、工場の閉鎖などで人口が減り、地価が大きく下がったとしましょう。この場合、借地人は、地主に対して地代の減額を請求することができます。こちらも同様に、借地借家法第11条に基づいた正当な請求となります。

このように、地価の変動に合わせて地代を見直すことができるのは、地主と借地人の間の公平な関係を保つためです。契約時に想定していなかった状況の変化に対応することで、一方だけが不利益を被らないように配慮されているのです。借地借家法第11条は、この事情変更の原則を具体的に定めた条文と言えるでしょう。ただし、地代の増減請求は、必ず認められるとは限りません。裁判所などが、地価の変動の程度や、地主と借地人の経済状況などを総合的に判断し、最終的な決定を下します。

| 状況 | 請求内容 | 根拠法 | 目的 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 周辺地価上昇 | 地主から借地人への地代増額請求 | 借地借家法第11条 | 地主と借地人の公平な関係の維持 | 必ず認められるとは限らない |

| 周辺地価下落 | 借地人から地主への地代減額請求 | 借地借家法第11条 | 地主と借地人の公平な関係の維持 | 必ず認められるとは限らない |

まとめ

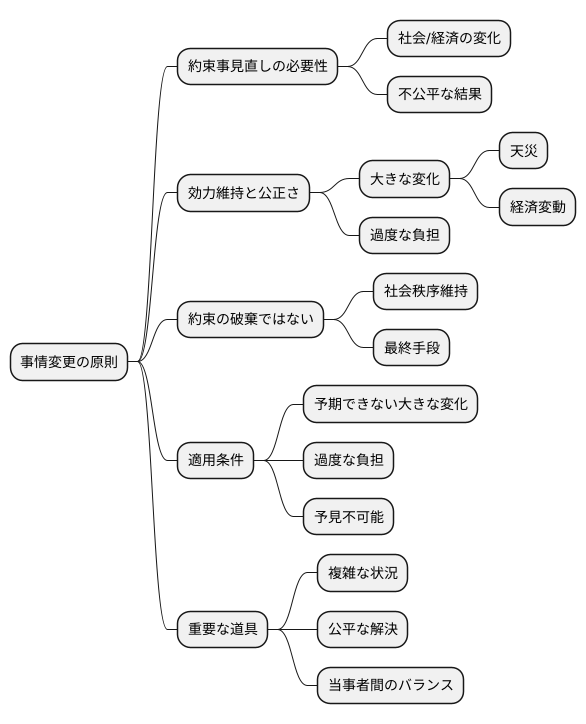

人と人との間で交わされた約束事は、社会や経済の移り変わりによって、当初の想定とは大きく異なる状況に陥ることがあります。そのような場合、約束をそのまま守り続けることが、かえって不公平な結果をもたらすことがあります。そこで、状況の変化に応じて、約束の内容を見直す必要があるという考え方が生まれました。これが、世間一般で「事情変更の原則」と呼ばれているものです。

約束事は、社会や経済が変化する中でも、その効力を維持していく必要があります。しかし、あまりにも大きな変化が生じた場合、約束の内容をそのまま維持することが、社会全体の公正さを損なう可能性があります。例えば、天災や大きな経済変動など、誰も予想できなかった出来事が起きた場合、当初の約束を守ることで、一方当事者に過度な負担がかかってしまうかもしれません。このような場合、事情変更の原則に基づいて、約束の内容を調整することで、より公平な解決を図ることができます。

事情変更の原則は、約束事を簡単に破棄するためのものではありません。約束は、社会秩序を維持するための基盤となるものであり、軽々に反故にして良いものではありません。事情変更の原則は、あくまでも公平な解決策を見つけるための最終手段として位置づけられています。この原則を適用するには、様々な条件を満たす必要があります。例えば、予期できない大きな変化が実際に起きたこと、その変化によって一方当事者に過度な負担がかかること、そして、その変化を当事者が予見できなかったことなどが挙げられます。これらの条件を慎重に検討し、本当に事情変更の原則を適用すべきなのかを判断する必要があります。

この原則は、複雑な状況を公平に解決するための重要な道具となりますが、その適用には慎重な判断が求められます。様々な要因を総合的に考慮し、当事者間のバランスを図りながら、最適な解決策を見出すことが重要です。