子どもの住む場所を決める権利:居所指定権とは?

調査や法律を知りたい

「離婚における『居所指定権』」って、何ですか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、子どもがどこに住むかを決める権利のことだよ。離婚した時に、親権を持つ人が、子どもの住む場所を決めることができるんだ。

調査や法律を知りたい

じゃあ、親権を持つ人は、いつも自分と同じ場所に子どもを住まわせないといけないんですか?

調査・法律研究家

いや、必ずしもそうではないよ。違う場所に子どもを住まわせることもできる。ただし、その場所が子どもの成長によくない場合は、権利の乱用とみなされるし、自分と同じ場所に子どもを住まわせていても、虐待などがあれば、親権をはく奪される可能性もあるんだ。

離婚における「居所指定権」とは。

「離婚の際に、子どもの住む場所を決める権利について」のお話です。これは「親権(監護権)」の一部で、親権を持つ人が子どもの住む場所を決められる権利のことです。この権利のおかげで、親権を持つ人は自分が住んでいる場所を子どもの住む場所として決めることができ、結果として子どもと一緒に暮らすことができます。反対に、親権を持つ人が自分とは違う場所に子どもの住む場所を決めることもできますが、もしその場所が子どもの成長によくない影響を与えるような場所であれば、この権利の乱用にあたります。また、たとえ自分と同じ住む場所に決めたとしても、親権を持つ人が子どもに虐待など悪いことをしていた場合には、住む場所を決める権利を含めた親権を取り上げられる可能性があります。

居所指定権の概要

夫婦が離婚すると、夫婦としての繋がりはなくなりますが、子どもにとっては今も変わらず両親であることに変わりはありません。離婚後も、両親ともに子どもに対する責任を負い続け、子どもの幸せを守る義務があります。そうした中で、子どもがどこで暮らすのかを決めることは、非常に大切な問題です。そこで重要な役割を果たすのが「居所指定権」です。

居所指定権とは、親権を持つ親が、法律に基づいて子どもの住む場所を決定できる権利のことです。子どもの健やかな成長にとって最も良い環境を確保するために、この権利は法律によって守られています。この権利は、子どもにとって最良の利益を守るための重要な権利です。

例えば、離婚によって夫婦の関係が悪化し、子どもが不安定な環境に置かれてしまう場合、親権を持つ親は居所指定権を行使することで、子どもを安全な場所に連れて行き、落ち着いて暮らせるようにすることができます。また、一方の親が子どもに悪影響を与えるような行動をとっている場合、もう一方の親は居所指定権を使って子どもをその親から引き離し、守ることもできます。

居所指定権は、親権を持つ親が子どもと一緒に暮らすことを可能にするだけでなく、子どもの生活環境を安定させ、健全な成長を支えるための重要な役割を果たします。ただし、この権利は子どもの福祉のために行使されるべきであり、決して私的な感情や復讐のために利用されるべきではありません。常に子どもの最善の利益を考えて、責任を持って行使することが求められます。

親権との関係

子の住む場所を決める権利、すなわち居所指定権は、親が持つ親権の一部です。親権とは、子の幸せを守るために親が持つ権利と義務の集まりのことで、子を育て教え導く権利や、子の財産を管理する権利などが含まれます。この中で、居所指定権は、子を適切な環境で育てるという親権の目的を達成するために欠かせない要素です。親権を持つ者でなければ、子の住む場所を決めることはできません。

しかし、親権を持つ者であっても、常に自分の好きなように子の住む場所を決められるわけではありません。子の幸せを何よりも優先して考え、子の利益に反するような場所の指定は認められません。たとえば、親が子を連れて家を出て行った後、子の養育環境が適切でない場合や、子が学校に通えなくなるなど、子の生活に大きな支障が出る場合には、もう一方の親が子の住む場所の変更を求めることができます。また、離婚した親同士が子の親権について争っている場合、家庭裁判所が子の幸せにとって最良の環境を考慮し、子の住む場所を決定します。

居所指定権は親権の一部であり、子の福祉を実現するための重要な権利です。子の年齢や発達段階、それぞれの家庭環境などを総合的に判断し、子の最善の利益を考えて行使されなければなりません。親権を持つ者は、この権利を適切に行使する責任を負っていることを忘れてはなりません。子の幸せを守るという親権の本質を常に心に留め、子の成長を支える住環境を提供することが大切です。そのためには、親同士が協力し、子どもの気持ちを尊重しながら、最良の選択をする必要があります。

居所指定権の行使と制限

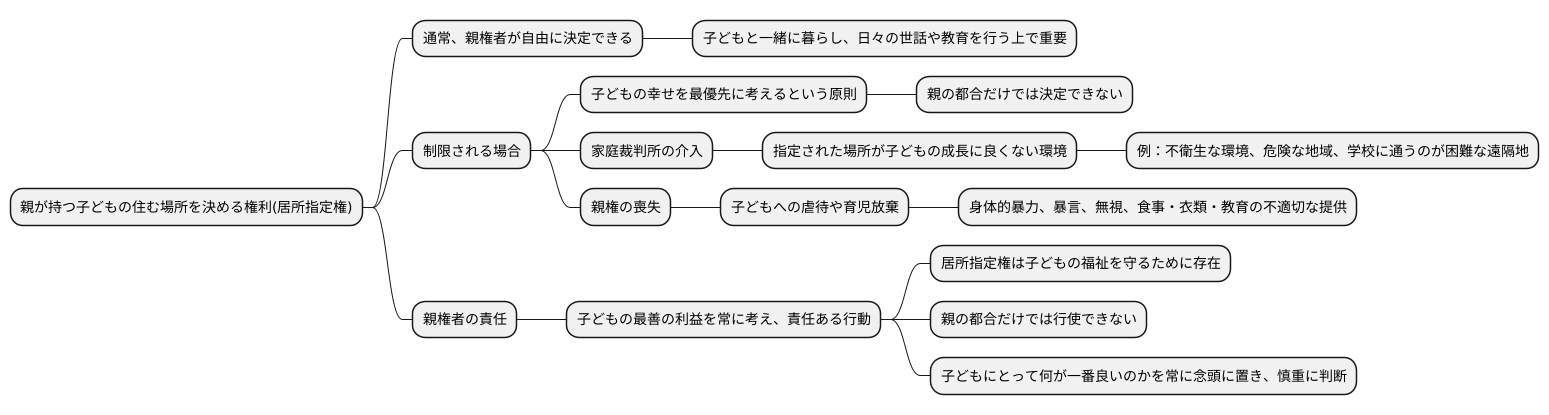

親が持つ子どもの住む場所を決める権利、これを居所指定権と言います。通常、親権を持つ者は、自分が暮らす場所を子どもの住む場所として自由に決めることができます。これは、子どもと一緒に暮らし、日々の世話や教育を行う上で非常に重要な権利です。

しかし、この居所指定権は、子どもの幸せを最優先に考えるという大原則に基づいて制限される場合があります。親の都合だけで子どもの住む場所を決めて良いという訳ではありません。

例えば、指定された住む場所が、子どもの成長にとって良くない環境であると判断された場合は、家庭裁判所が介入し、住む場所の変更を命じる可能性があります。具体的には、不衛生な環境や、犯罪に巻き込まれる危険性が高い地域などが該当するでしょう。また、学校に通うのが著しく困難になるような遠隔地への転居なども、子どもの福祉を害するとして制限を受ける可能性があります。

さらに、子どもへの虐待や育児放棄といった、親としてふさわしくない行為があった場合、親権そのものが奪われる可能性があります。そうなれば当然、住む場所を決める権利も失います。虐待の中でも、身体的な暴力だけでなく、暴言や無視といった精神的な虐待も含まれます。また、育児放棄とは、子どもの食事や衣類、教育などを適切に与えないことを指します。

親権者は、子どもの最善の利益を常に考え、責任ある行動を取ることが求められます。居所指定権は子どもの福祉を守るために存在する権利であり、親の都合だけで行使できるものではありません。子どもにとって何が一番良いのかを常に念頭に置き、慎重に判断する必要があります。

問題のある居所の例

子どもにとって適切でない住環境とは、どのようなものか、具体例を挙げながら詳しく見ていきましょう。まず、犯罪の発生率が高い地域は、子どもの安全を脅かす可能性があります。頻繁に強盗や暴行事件などが発生する地域では、子どもが巻き込まれる危険性も高まり、健全な成長を阻害する恐れがあります。また、落書きや不審な人物の出入りが多い地域も、子どもにとって好ましい環境とは言えません。

次に、教育環境が整っていない地域も問題です。学校が遠かったり、適切な学習支援を受けられない環境では、子どもの学習意欲が低下する可能性があります。近くに図書館や学習塾などの教育施設が少ない、学校に通う子どもが少ない、地域住民の教育に対する意識が低いなど、様々な要因が考えられます。このような環境では、子どもが十分な教育を受ける機会が失われ、将来の可能性を狭めてしまうかもしれません。

さらに、家庭内の問題も無視できません。親が再婚相手やその家族と良好な関係を築けていない場合、家庭内に常に緊張感が漂い、子どもに大きな心理的負担がかかります。絶えず口論や暴力などが発生する家庭環境は、子どもの情緒の安定を脅かし、健全な発達を妨げる可能性があります。また、親自身が精神的に不安定な状態にある、もしくはアルコールや薬物への依存を抱えている場合も、子どもの安全や福祉が脅かされる可能性があります。親が適切な子育てを行えない状況では、子どもは十分な愛情や保護を受けられず、心身に悪影響を及ぼす可能性があります。

これらの状況は、子どもが健やかに成長するために適した環境とは言えません。このような問題を抱える家庭では、子どもの最善の利益を考慮し、養育環境の改善、場合によっては居所指定権の変更を検討する必要があります。

居所指定と面会交流

子どもと一緒に暮らしていない親にも、子どもと定期的に会って交流する権利があります。これは法律で定められた大切な権利で、面会交流と呼ばれています。面会交流とは、離れて暮らす親が子どもと会い、一緒に時間を過ごすことで、子どもが両方の親と良好な関係を築き、健やかに育つためにとても重要です。具体的には、一緒に食事をしたり、遊んだり、話をしたり、宿泊を伴う場合もあります。

子どもと一緒に暮らしている親は、この面会交流を妨げてはいけません。たとえば、正当な理由なく面会交流を拒否したり、日時や場所を守らなかったり、面会交流中に子どもを連れ去ったりする行為は許されません。ただし、面会交流が子どもの心身に悪影響を与える可能性がある場合は話が別です。例えば、子どもに暴力を振るったり、虐待したりする恐れがある場合、子どもが強いストレスを感じてしまう場合などは、家庭裁判所が面会交流の内容を制限したり、禁止したりすることがあります。

子どもにとって最善の利益を守るために、家庭裁判所は様々な要素を考慮します。子どもの年齢や発達段階、親との関係性、面会交流を望むか、などを丁寧に調べた上で判断を下します。

子どもと一緒に暮らす権利である居所指定と、離れて暮らす親の面会交流の権利は、どちらも子どもの健やかな成長を支える上で大切な要素です。どちらか一方の権利が優先されるのではなく、子どもの福祉を最優先に考えて、両者のバランスを適切に保つことが重要です。そのため、親同士の話し合いが難しい場合は、家庭裁判所の調停などを利用し、専門家の助言を得ながら、子どもにとって最良の方法を探ることが大切です。

まとめ

子どもがどこに住むかを決める権利、つまり居所指定権は、親が持つ親権の一部であり、とても大切な権利です。親権を持つ人は、子どもの幸せを何よりも優先して、責任を持ってこの権利を行使しなければなりません。この権利は、子どもの養育に深く関わっており、離婚後の子どもの生活に大きな影響を与えます。

居所指定権は、子どもの利益を守るために設けられた権利であるため、その行使には一定の制限があります。例えば、親権者が子どもを虐待したり、育児放棄したりするような場合には、家庭裁判所が介入し、居所指定権を変更することがあります。これは、子どもが安全で健やかな環境で育つ権利を保障するためです。また、子どもが成長するにつれて、子どもの意思も尊重されるべきであり、年齢や発達段階に応じて、子どもの希望も考慮されることがあります。

居所指定権を持たない親にも、子どもと定期的に会う権利、面会交流権が認められています。これは、子どもが両方の親と良好な関係を築き、愛情を受けながら成長するために重要な権利です。居所指定権を持つ親は、面会交流を妨げることなく、子どもともう一方の親との関係を尊重する必要があります。面会交流の具体的な方法や頻度は、子どもの年齢や状況、親同士の関係性などを考慮して決められます。時には、家庭裁判所の調停や審判を通じて決定されることもあります。

離婚後の子どもの養育においては、居所指定権と面会交流権はどちらも重要な役割を果たします。親同士が対立している場合でも、子どもの幸せを第一に考え、協力して養育していくことが大切です。子どもの最善の利益を実現するためには、親だけでなく、周りの大人たち、そして社会全体が子どもを支える環境を整えていく必要があります。子どもが健やかに成長できるよう、関係者全員が理解を深め、協力していくことが求められます。

| 権利 | 説明 | 制限・注意点 |

|---|---|---|

| 居所指定権 | 子どもがどこに住むかを決める権利。親権の一部。子どもの幸せを最優先し責任を持って行使する。 |

|

| 面会交流権 | 居所指定権を持たない親が子どもと定期的に会う権利。子どもが両方の親と良好な関係を築くために重要。 |

|