確定判決の効力:既判力とは

調査や法律を知りたい

先生、『既判力』って難しいですね。確定した裁判と同じことをもう一度裁判で争えない、ということでしょうか?

調査・法律研究家

そうだね。一度確定した裁判の結論は、同じ人たちの間では、同じ内容でもう一度争うことはできないんだ。これが既判力だよ。

調査や法律を知りたい

例えば、AさんがBさんに貸したお金を返してもらえず裁判をして勝訴が確定した場合、Bさんはもう一度同じお金を返せと裁判を起こされることはない、ということですか?

調査・法律研究家

その通り!まさに既判力の効果だね。一度確定した判決でAさんはお金を返してもらう権利が認められ、Bさんは返さないといけない義務が確定した。だから、Bさんは同じ理由でもう一度裁判を起こすことはできないんだ。

既判力とは。

すでに確定した裁判の効力について説明します。民事訴訟では、一度裁判が確定すると、同じ当事者同士で、同じ内容の争いが再び起こった場合、確定した裁判で下された判断と反対のことを主張することはできません。また、裁判所も、確定した裁判と矛盾する判決を出すことはできません(民事訴訟法114条)。このように、確定した裁判が持つ拘束力のことを、既判力といいます。

はじめに

人が争いを起こし、それを裁判で解決する場合、最終的な判決には特別な効力が生じます。これを「既判力」と言います。この効力は、一度確定した判決が、後に蒸し返されるのを防ぐための重要な仕組みです。もし、同じ争いについて何度も裁判を起こすことができてしまったら、社会全体の秩序が乱れてしまうかもしれません。そのため、既判力は、社会の安定を維持するために不可欠なものと言えるでしょう。

例えば、AさんがBさんに貸したお金を返してもらえず、裁判を起こしたとします。裁判の結果、BさんはAさんにお金を返すように命じられました。この判決が確定すると、Bさんはもう同じ理由で再び裁判を起こすことはできません。これが既判力の効果です。仮にBさんが判決に納得できなくても、改めて同じ主張を裁判で繰り返すことは認められないのです。

既判力は、当事者だけでなく、裁判所にも拘束力を持つため、裁判所も一度確定した判決と矛盾する判断を下すことはできません。また、既判力は民事事件だけでなく、刑事事件にも適用されます。一度無罪判決が確定した事件について、再び同じ犯罪で起訴することはできません。これは「一事不再理」の原則と呼ばれ、憲法にも保障されている重要な権利です。

このように、既判力は私たちの権利や義務に大きな影響を与えるとともに、社会秩序を守る重要な役割を担っています。複雑な権利関係の中で私たちは生きていますが、その中で既判力は、一度解決した問題を蒸し返される不安から私たちを守り、安心して生活できる基盤を提供していると言えるでしょう。

| 既判力とは | 一度確定した判決が、後に蒸し返されるのを防ぐための仕組み |

|---|---|

| 役割 | 社会の安定を維持、 当事者と裁判所の双方を拘束 民事・刑事事件に適用(刑事事件では一事不再理) 権利や義務に影響、社会秩序を守る 解決済問題の蒸し返しを防ぎ、安心できる生活の基盤を提供 |

| 具体例 | AさんがBさんに貸したお金の返済訴訟で、Bさんの敗訴が確定した場合、Bさんは同じ理由で再提訴できない。 |

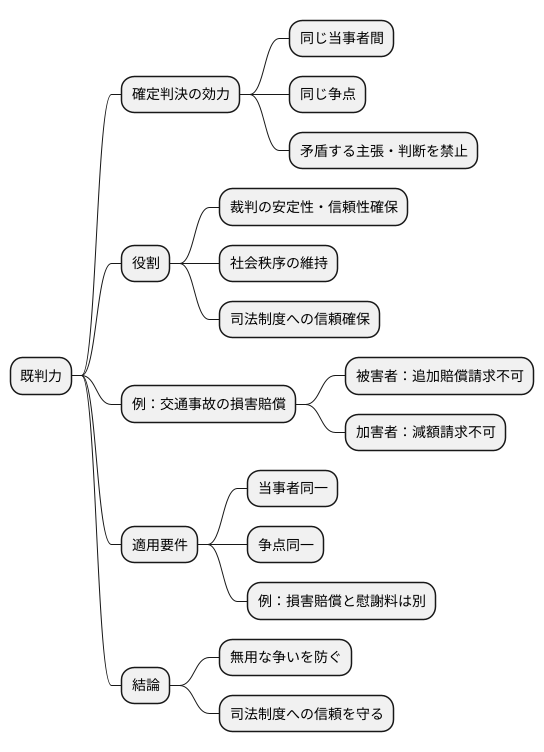

既判力の定義

確定判決には、争いを二度と繰り返させない強い効力が備わっています。これを既判力と言います。既判力とは、一度確定した裁判の判決内容が、将来の裁判にも影響を及ぼす効力のことを指します。具体的には、同じ当事者間で、同じ争点について、既に確定した判決と矛盾するような主張や判断をすることを禁じるものです。

この既判力は、裁判の安定性と信頼性を確保するために非常に重要な役割を果たしています。もし、同じ争いについて何度も裁判を起こすことができてしまったら、社会の秩序は乱れ、人々は裁判を信頼しなくなってしまいます。そのため、一度確定した判決は、たとえ後に新たな証拠が出てきたとしても、原則として覆すことができません。この点が、判決内容が単に正しいと認められたこととは異なる、既判力というものの持つ特別な意味です。

例えば、交通事故で加害者と被害者の間で損害賠償の裁判が行われ、加害者が被害者に一定の金額を支払うよう命じる判決が確定したとします。この場合、被害者は同じ事故を理由に、改めて加害者に対して追加の賠償を求めることはできません。また、加害者も、既に確定した判決よりも少ない金額で済むはずだと主張して、裁判を起こし直すことはできません。このように、既判力は当事者を将来の裁判で拘束する力を持ち、無用な争いを防ぐとともに、司法制度に対する信頼を守っていると言えるでしょう。

ただし、既判力が適用されるためには、前の裁判と後の裁判で「当事者が同一」であり、「争点も同一」である必要があります。当事者や争点が少しでも異なっていれば、既判力は及びません。例えば、前の裁判では損害賠償が争点だったのに対し、後の裁判では慰謝料が争点となっている場合は、争点が異なるため既判力は及びません。このように、既判力が適用される場面は厳密に限定されているのです。

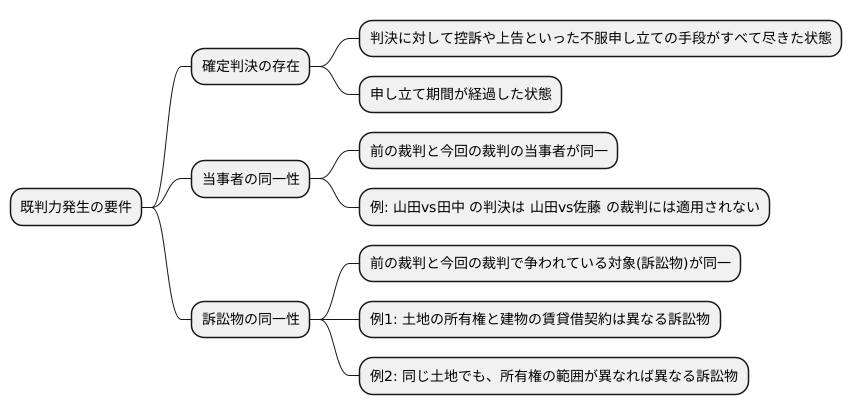

既判力の要件

裁判で一度確定した判決はその効力が将来にも及びます。これを既判力と言いますが、この効力が発生するには、いくつかの条件を満たす必要があります。 まず、確定判決が存在することが大前提です。判決が確定するとは、判決に対して控訴や上告といった不服申し立ての手段がすべて尽きた状態、あるいは申し立て期間が経過した状態を指します。判決が確定するまでは、上級裁判所による判断で判決の内容が変わる可能性があるため、既判力は発生しません。

次に、前の裁判と今回の裁判の当事者が同一である必要があります。当事者とは、裁判において権利義務を争う両者を指します。前の裁判の当事者と今回の裁判の当事者が異なれば、前の判決の効力は及びません。例えば、以前の裁判で山田さんが田中さんに勝訴したとしても、山田さんと佐藤さんの間の争いには、以前の判決の効力は及びません。これは、佐藤さんは以前の裁判に参加しておらず、その権利義務について判断されていないためです。

最後に、前の裁判と今回の裁判で、争われている対象、つまり訴訟物が同一である必要があります。訴訟物とは、裁判で争われている具体的な権利や法律関係のことです。前の裁判と今回の裁判で訴訟物が異なれば、既判力は適用されません。例えば、以前の裁判が土地の所有権を争うもので、今回の裁判が建物の賃貸借契約の有効性を争うものであれば、争われている対象が全く異なるため、以前の判決の効力は今回の裁判には及びません。また、同じ土地の所有権を争う場合でも、以前の裁判で争われた所有権の範囲と、今回の裁判で争われている所有権の範囲が異なれば、訴訟物は異なると判断され、既判力は生じません。このように、既判力が発生するためには、確定判決の存在、当事者の同一性、訴訟物の同一性という三つの要件が全て満たされる必要があります。

既判力の効果

一度確定した裁判の判決には、後に続く裁判に影響を与える強い効力があります。これを既判力と呼びます。この既判力が認められると、裁判で争った当事者は、確定した判決の内容と反対のことを主張することができなくなります。また、裁判所も確定判決に反する判断を下すことはできません。これは、一度確定した判決の法的安定性を保つために重要な効力です。

例えば、交通事故で車が壊れたとしましょう。山田さんが加害者の田中さんに損害賠償を求める裁判を起こし、田中さんが修理費用を支払うように命じる判決が確定したとします。この場合、田中さんは同じ事故を理由に、もう一度山田さんを訴えることはできません。「自分は悪くない」「山田さんに修理費用を払う必要はない」といった主張は、もう二度と裁判で主張することが許されません。仮に田中さんが再び訴訟を起こしたとしても、裁判所は既判力があることを理由に、訴えを却下します。

また、既判力は同じ事件で争った当事者だけでなく、その事件と密接に関係する人にも影響を及ぼします。例えば、山田さんが田中さんを訴えた裁判で、田中さんの車の所有者も裁判に参加していたとします。この場合、所有者も、田中さんと同じように、同じ事故に関して再び裁判を起こすことはできません。

このように、既判力は一度確定した判決を尊重し、無駄な裁判を繰り返さないようにする効果があります。これにより、裁判にかかる時間や費用を節約できるだけでなく、国民の司法制度に対する信頼を高めることにも繋がります。一度確定した判決が覆らないという安心感は、私たちの社会生活を支える重要な要素と言えるでしょう。

既判力と争点効

裁判には、一度確定した判決が将来の裁判を拘束する効力があり、これを既判力といいます。この既判力と似た概念に争点効というものがあります。簡単に言うと、既判力は訴訟物全体に対する拘束力であり、争点効は判決理由に含まれる個々の判断に対する拘束力です。

例を挙げると、交通事故で加害者と被害者の間で損害賠償請求訴訟が行われたとします。裁判所は、被害者の損害額や過失割合など様々な事実を認定し、最終的に加害者は被害者に対していくら賠償金を支払うべきかという判決を下します。この判決が確定すると、同じ事件で再び訴訟を起こすことはできません。これが既判力です。

では、争点効とはどのようなものでしょうか。同じ交通事故で、被害者が複数の加害者に対して訴訟を起こす場合があります。例えば、追突事故で、最初に追突してきた車と、その後ろから追突してきた2台の車に損害賠償を請求する場合です。最初の訴訟で、裁判所は被害者の過失割合を3割と判断しました。この判断は、他の加害者に対する訴訟でも拘束力を持ちます。これが争点効です。つまり、2番目の訴訟でも、被害者の過失割合は3割と判断され、争うことはできません。

このように、争点効は既判力の一部として、個々の判断の法的安定性を確保する役割を果たしています。過去の裁判で争われた点が、将来の裁判で蒸し返されるのを防ぎ、裁判の迅速化と効率化に貢献しています。また、当事者にとっては、過去の裁判と同じ事実について何度も争う必要がなくなり、無駄な時間や費用を削減できるというメリットもあります。

| 項目 | 既判力 | 争点効 |

|---|---|---|

| 定義 | 確定判決の訴訟物全体への拘束力 | 判決理由の個々の判断への拘束力 |

| 効果 | 同一事件で再訴訟不可 | 過去の判断が将来の裁判を拘束 |

| 例 | 交通事故の損害賠償請求訴訟で判決確定後、同一の事件で再訴訟できない。 | 複数の加害者がいる交通事故で、最初の訴訟で被害者の過失割合が3割と判断された場合、次の訴訟でも同じ過失割合が適用される。 |

| 役割 | 法的安定性の確保 | 個々の判断の法的安定性確保、裁判の迅速化・効率化、当事者の時間・費用削減 |

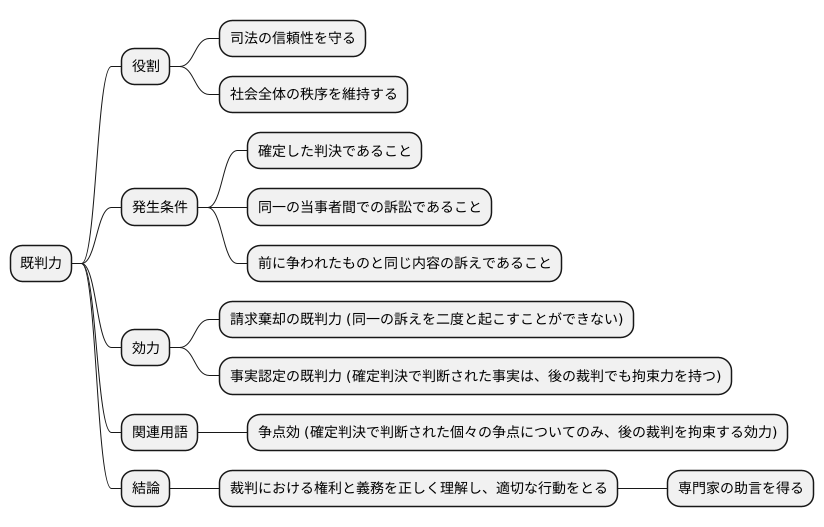

まとめ

裁判で下された判決は、一度確定すると、後に覆すことが非常に難しくなります。これを既判力といいます。この制度は、司法の信頼性を守ると同時に、社会全体の秩序を維持するという重要な役割を担っています。一度確定した判決が簡単に覆ってしまうと、人々は裁判を信頼しなくなり、紛争解決の手段として機能しなくなってしまいます。また、何度も同じ訴訟が繰り返されることになり、社会全体の混乱を招く可能性もあります。

既判力が発生するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。例えば、確定した判決であること、同一の当事者間での訴訟であること、そして、前に争われたものと同じ内容の訴えであることなどです。これらの要件を満たさない場合には、既判力は発生しません。

既判力が持つ効力は大きく分けて二つあります。一つは、同一の訴えを二度と起こすことができないという効力(請求棄却の既判力)です。もう一つは、確定判決で判断された事実は、後の裁判でも拘束力を持つという効力(事実認定の既判力)です。つまり、一度確定した判決の内容は、当事者間では真実として扱われることになり、後で覆すことはできなくなります。

似たような言葉に「争点効」というものがありますが、これは既判力とは異なるものです。争点効は、確定判決で判断された個々の争点についてのみ、後の裁判を拘束する効力です。既判力は訴訟全体に対して効力を持ちますが、争点効は個々の争点に対してのみ効力を持ちます。この二つの違いを理解することは、裁判における権利と義務を正しく理解し、適切な行動をとる上で非常に重要です。訴訟に関わる際には、これらの点に注意し、専門家の助言を得ることも検討すると良いでしょう。