故人の名誉を守る法律

調査や法律を知りたい

先生、『死者の名誉』って、どういう意味ですか?生きていない人の名誉って守られるんですか?

調査・法律研究家

いい質問ですね。生きている人の名誉が守られるように、亡くなった人の名誉も法律で守られています。生きている人が亡くなった人のことを悪く言うことで、その人の遺族が深く傷つくからです。たとえ故人がすでにこの世にいなくても、その人の評価や思い出は残るものですよね。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、亡くなった本人はもういないので、誰が訴えるのですか?

調査・法律研究家

それは故人の親族や子孫になります。彼らが、故人の名誉が傷つけられたと感じた場合、告訴することができます。故人の名誉を守るために法律で定められているのです。

死者の名誉とは。

亡くなった人の名声を傷つける行為について、法律(刑法230条2項)で定められています。もし、その人が生きていた時に、事実ではないことを言って、その人の名声を傷つけた場合、たとえその人がすでに亡くなっていたとしても、罪になります(名誉毀損罪)。この場合、罪を犯した人を訴えることができるのは、亡くなった人の親族か子孫です(刑事訴訟法233条)。

はじめに

人はこの世に生を受けてから亡くなるまで、その名前に傷が付くことを嫌います。そして、肉体が滅びた後も、その人の名は大切に扱われるべきです。故人の名を守ることは、故人だけのためではありません。残された家族や子孫、そして社会全体の道義心を守ることにも繋がるのです。

この文章では、故人の名前に傷を付ける行為に対する法律、特に名誉毀損という罪について説明します。どのような行いが名誉毀損にあたるのか、誰が訴えを起こせるのか、そして名誉毀損から故人を守るために何ができるのかを、具体的な例を挙げながら分かりやすく説明します。

例えば、故人が生前、真面目に働いていたにも関わらず、死後に「実は会社の金を盗んでいた」という噂を広められたとします。これは故人の社会的評価を下げる行為であり、名誉毀損にあたる可能性があります。このような噂は、故人の家族や子孫に深い悲しみと苦しみを与えます。

また、故人が著名な芸術家だった場合、死後に「実は作品はすべて盗作だった」という内容の記事が書かれたとしましょう。これも故人の名誉を傷つける行為です。故人の築き上げてきた評価は失墜し、作品も正当に評価されなくなる可能性があります。

名誉毀損は、故人の霊を冒涜するだけでなく、社会全体の道徳心を低下させる危険性も孕んでいます。そのため、法律によって厳しく罰せられます。故人の名誉を守るために、私たち一人ひとりが名誉毀損について正しく理解し、責任ある行動をとることが大切です。この文章を通して、名誉毀損から故人を守る方法を学び、亡くなった方の尊厳を守るために共に考えていきましょう。

| テーマ | 内容 | 具体例 | 影響 |

|---|---|---|---|

| 故人の名誉保護の重要性 | 故人の名を守ることは、故人だけでなく、残された家族や子孫、社会全体の道義心を守ることにも繋がる。 | 家族や子孫、社会全体の道義心の維持 | |

| 名誉毀損 | 故人の社会的評価を下げる行為。法律によって罰せられる。 |

|

|

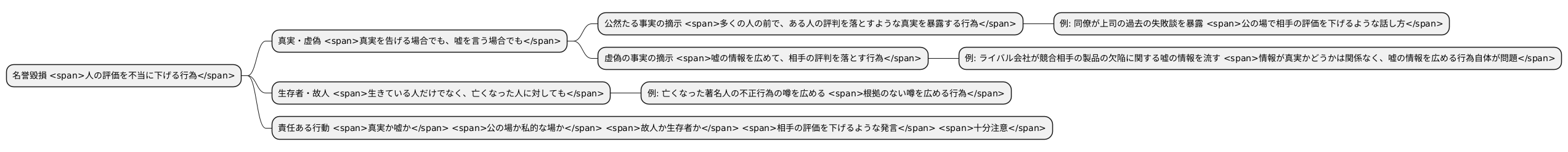

名誉毀損とは何か

{人の評価を不当に下げる行為}である名誉毀損。これは、真実を告げる場合でも、嘘を言う場合でも成立する犯罪です。

名誉毀損は、大きく分けて二つの種類があります。一つは「公然たる事実の摘示」。これは、多くの人の前で、ある人の評判を落とすような真実を暴露する行為を指します。例えば、会社の同僚が会社の飲み会で、上司の過去の失敗談を皆の前で暴露するようなケースが考えられます。たとえそれが真実であっても、公の場で相手の評価を下げるような話し方であれば、名誉毀損にあたる可能性があります。

もう一つは「虚偽の事実の摘示」。これは、嘘の情報を広めて、相手の評判を落とす行為です。例えば、ライバル会社が、競合相手の製品に欠陥があると嘘の情報を流すようなケースが該当します。この場合、情報が真実かどうかは関係なく、嘘の情報を広める行為自体が問題となります。

名誉毀損は、生きている人だけでなく、亡くなった人に対しても成立します。例えば、すでに亡くなっている著名人について、生前に不正行為をしていたなどという根拠のない噂を広める行為は、故人の名誉を毀損する行為にあたり、違法となる可能性があります。

このように、名誉毀損は真実か嘘かだけでなく、公の場か私的な場か、故人か生存者かなど、様々な要素が複雑に絡み合う問題です。日頃から相手の評価を下げるような発言には十分注意し、責任ある行動を心がける必要があります。

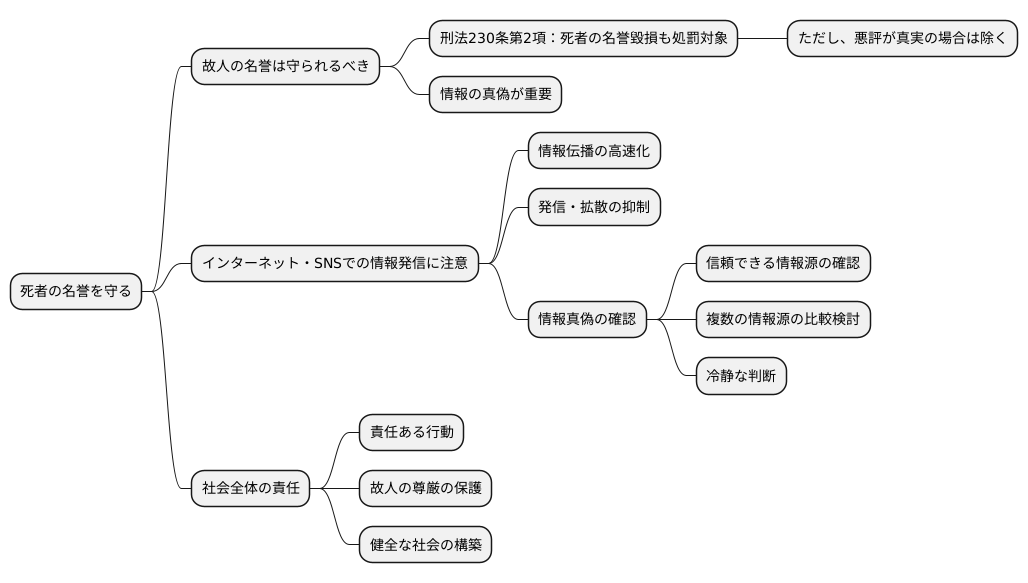

死者の名誉毀損罪

人の命が尽きた後も、その人の名誉は守られるべきです。故人の評判を不当に傷つける行為は、看過できません。我が国の法律では、刑法第230条第2項において、死者の名誉を毀損する行為も処罰の対象としています。ただし、故人に対する悪評が真実である場合は、罪には問われません。重要なのは、その情報が事実かどうかという点です。

例えば、既にこの世を去った著名人について、生前に反社会的な団体と繋がっていたなどという事実無根の噂をインターネット上に書き込む行為は、故人の名誉を毀損する行為にあたります。このような行為は、名誉毀損罪として罪に問われる可能性があります。故人の社会的評価を不当に下げる行為は、遺族や関係者にとって深い悲しみと苦しみをもたらします。

インターネットやソーシャルメディアの発達により、情報の伝播速度は格段に上がりました。一度書き込まれた情報は、瞬く間に拡散し、取り消すことが困難になる場合もあります。そのため、情報発信には、より一層の注意が必要です。故人の名誉を守るためには、真実でない情報の発信や拡散を慎むことが大切です。また、私たちがそのような情報に接した場合には、すぐに信じて広めるのではなく、情報の真偽を確認する必要があります。信頼できる情報源から裏付けをとる、複数の情報を比較検討するなど、冷静な判断が求められます。

死者の名誉を守ることは、社会全体の責任です。一人ひとりが責任ある行動をとることで、故人の尊厳を守り、健全な社会を築いていくことができます。

告訴できるのは誰か

{亡くなった方の名誉を傷つける言葉を投げかけられた場合、一体誰が訴えることができるのでしょうか?}これは法律で厳密に定められています。具体的には、刑事訴訟法第233条によって、訴えを起こすことができるのは、亡くなった方の親族もしくは子孫だけとされています。

なぜこのような決まりになっているのでしょうか。それは、既に亡くなられた方は、当然ながらご自身で訴えを起こすことができないからです。そこで、親族や子孫が故人に代わって訴えを起こす権利を持つと考えられているのです。

具体的にどのような人が訴えを起こせるのかというと、例えば、亡くなった方の兄弟姉妹や孫などが該当します。彼らは、故人の名誉を傷つける行為に対して、裁判所に訴えを起こすことができるのです。

一方で、故人と親しかった友人や知人、仕事仲間などは、たとえ故人の名誉が傷つけられたと深く感じていても、法律上は訴えを起こすことができません。これは、故人の親族や子孫以外の人々が訴えを起こすことで、いたずらに訴訟が増えることを防ぐ目的もあると考えられます。

このように、訴えを起こせる人が限られているため、親族や子孫は、故人の名誉を守るために、積極的に行動することが大切です。もし、故人の名誉を傷つけるような出来事があった場合には、速やかに弁護士などの専門家に相談し、適切な対応を取るようにしましょう。

| 誰が訴えることができるか | 訴えることができない人 | 根拠となる法律 | 目的 | 行動の指針 |

|---|---|---|---|---|

| 亡くなった方の親族もしくは子孫 (例: 兄弟姉妹、孫) | 故人と親しかった友人や知人、仕事仲間など | 刑事訴訟法第233条 | 故人に代わって訴えを起こす権利を保障するため。 いたずらな訴訟の増加を防ぐため。 |

親族や子孫は、故人の名誉を守るために、積極的に行動する。 名誉毀損があった場合は、速やかに弁護士などの専門家に相談する。 |

名誉を守るためにできること

亡くなった方の評判や尊厳を守るために、私たちにできることはたくさんあります。まず、故人に関する情報を誰かに伝えたり、公表したりする際には、その情報が本当に正しいのかどうかを念入りに調べなければなりません。特に、インターネットで情報発信をする場合は、不確かな情報や間違った情報を拡散してしまう危険性が高いため、より一層の注意が必要です。

また、誰かの噂話や悪口を耳にすることもあるでしょう。特に、亡くなった人の場合は反論することができないため、噂話が独り歩きしてしまう可能性があります。耳にした内容をすぐに信じてしまったり、他の人に話したりするのではなく、まずは情報の出どころや内容の真偽を確かめることが大切です。もし、それが事実無根の悪口だと分かった場合は、周りの人に正しい情報を伝えることで、故人の名誉を守ることに繋がります。

インターネット上で、故人の評判を落とすような書き込みや情報を見つけた場合は、ウェブサイトの管理者に対して削除を要請することができます。多くの場合、ウェブサイトには問い合わせ窓口が設けられていますので、そこから連絡を取ってみましょう。状況によっては、弁護士などの専門家に相談し、法的措置を検討することも有効な手段です。

さらに、故人の名誉がひどく傷つけられた場合には、遺族や子孫が訴訟を起こすこともできます。ただし、訴訟は時間や費用がかかる複雑な手続きとなるため、まずは弁護士に相談し、状況を詳しく説明した上で、最善の対応策を検討することが大切です。

亡くなった方の名誉を守ることは、私たち一人一人の責任です。故人の生きた証を大切にし、その尊厳を守り続けることで、より良い社会を作っていくことができると信じています。

| 行動 | 詳細 | 目的 |

|---|---|---|

| 情報発信時の確認 | 故人に関する情報を伝える際、真偽を念入りに調べる。特にインターネット発信では注意が必要。 | 不確かな情報の拡散防止 |

| 噂話の対応 | 噂話を鵜呑みにせず、出どころや真偽を確認。事実無根の場合は訂正する。 | 故人の名誉保護 |

| ネット上の書き込みへの対応 | ウェブサイト管理者に削除要請。必要に応じて弁護士に相談し法的措置も検討。 | 故人の評判保護 |

| 訴訟 | 名誉毀損がひどい場合、遺族らが訴訟を起こすことも可能。弁護士への相談が推奨される。 | 故人の名誉回復 |

まとめ

亡くなった方の評判を守ることは、生きている方の評判を守ることと同じくらい大切です。なぜなら、人の評価というものは、その人がこの世を去った後も、残された人々の記憶の中に生き続けるからです。故人の評判を傷つける行為は、法律で罰せられることがあります。

私たち一人ひとりが、亡くなった方の評判を守るために、責任ある行動をとる必要があります。故人にまつわる話を広める際には、よく考えて、事実かどうかを確認しなければなりません。間違った情報や作り話を広めることは、故人の評判を傷つけるだけでなく、ご遺族や関係者を深く悲しませる可能性があります。

インターネットや話し言葉を通して、不確かな情報を広めることは特に注意が必要です。一度広まってしまった情報は、完全に消すことが難しく、取り返しのつかない結果を招くこともあります。

故人の家族や子孫は、故人の評判が傷つけられた場合、裁判を起こすなどの法的手段をとることができます。名誉毀損は、民事上の損害賠償請求だけでなく、刑事罰の対象となる場合もあります。

亡くなった方の評判を守ること、これは故人への敬意を表すだけでなく、社会全体の道徳を維持するためにも大切なことです。私たちは、人の死後もその人の尊厳を守ることで、より良い社会を作っていけると信じています。そのためにも、日頃から、故人にまつわる情報の発信には慎重さを心がけ、間違った情報や作り話を広げないよう気をつけ、故人の評判を守る努力を続けなければなりません。

| 行為 | 結果 | 対策 | 法的根拠 |

|---|---|---|---|

| 故人の評判を傷つける行為 | 故人の評価の低下、ご遺族等の悲しみ、社会全体の道徳の低下 | 情報発信時の事実確認、不確かな情報の拡散防止 | 名誉毀損(民事・刑事) |

| インターネットや話し言葉を通して不確かな情報を広める | 情報の拡散による取り返しのつかない結果、故人の評判の毀損 | 情報発信の慎重さ、事実確認 | 名誉毀損(民事・刑事) |