保護観察:更生への道筋

調査や法律を知りたい

先生、『保護観察』ってよく聞くんですけど、実際どんなことをするのかよく分かりません。簡単に教えてもらえますか?

調査・法律研究家

そうだね。例えば、悪いことをしてしまったけれど、牢屋に入れるほどではない少年や、牢屋から出てきてこれから社会で生活していく人などが対象になるんだ。保護観察所の人が、その人たちがきちんと生活できるように、そしてまた悪いことをしないように見守ったり、助言したりするんだよ。

調査や法律を知りたい

なるほど。つまり、悪いことをした人がまた同じことを繰り返さないように、そして社会にちゃんと戻れるようにサポートするってことですね?

調査・法律研究家

その通り!規則正しい生活を送るように指導したり、仕事を見つけられるように手助けしたり、周りの人と上手くやっていけるように相談に乗ったりするんだ。社会復帰を助けるための大切な制度なんだよ。

保護観察とは。

『保護観察』について説明します。保護観察とは、少年院を出た少年や、刑務所から条件付きで早く出られた人、刑務所行きを猶予されている人などに対して、保護観察所がおこなう指導や監督、支援のことです。こうした人たちを閉じ込めることなく、自分たちの力で生活させながら、守るべきことをきちんと守るように指導監督します。それと同時に、社会に復帰できるよう支援していくことを目的としています。

保護観察とは

保護観察とは、罪を犯してしまった人や非行に走ってしまった青少年などが、再び罪を犯すことなく社会に馴染んでいくための支援制度です。牢屋のような場所に閉じ込めるのではなく、社会の中で生活しながら、決められた規則を守り、立ち直るための努力をすることが求められます。保護観察官と呼ばれる専門の職員が、定期的な面談や家庭訪問などを通じて、対象となる人の生活状況や立ち直りへの進み具合を把握し、助言や指導を行います。

保護観察には大きく分けて二つの種類があります。一つは執行猶予付き判決を受けた人が対象となる保護観察です。この場合、裁判所が言い渡した一定の期間、保護観察官の指導を受けながら社会生活を送ることになります。もし、この期間中に再び罪を犯したり、保護観察所の指示に従わなかったりすると、言い渡されていた刑が執行され、牢屋に入ることになります。もう一つは、少年院や刑務所を出た後、社会復帰を支援するための保護観察です。こちらは、施設で過ごした期間に身につけた生活習慣を社会でも維持し、スムーズに社会復帰を果たせるよう支援することを目的としています。

保護観察官は、対象となる人と面談を行い、生活状況や仕事、交友関係などを丁寧に聞き取り、更生に向けた計画を作成します。そして、その計画に基づき、住居や仕事の紹介、生活費の貸付、薬物依存からの回復支援など、様々な支援を行います。また、家族との関係改善や地域社会への適応を支援することもあります。保護観察は、対象となる人にとって立ち直りの機会となるだけでなく、再び罪を犯すことを防ぎ、社会全体の安全を守るためにも重要な役割を果たしていると言えるでしょう。

保護観察は、対象者自身だけでなく、社会全体にとって重要な制度です。対象者にとっては、社会の中で更生するための支えとなり、再び罪を犯すことを防ぐ機会となります。また、社会にとっては、犯罪の発生を抑止し、安全な社会を実現することに貢献します。更生への道のりは決して容易ではありませんが、保護観察という制度を通じて、多くの人が立ち直り、社会に貢献する一員となることが期待されています。

| 保護観察の定義 | 罪を犯した人や非行に走った青少年が、再び罪を犯すことなく社会に馴染むための支援制度 |

|---|---|

| 種類 |

|

| 保護観察官の役割 |

|

| 保護観察の意義 |

|

対象となる者

保護観察の対象となる人々は、大きく分けて三つの種類に分類されます。

第一の種類は、家庭裁判所から保護処分を受けた少年です。罪を犯した少年が、立ち直るために、保護観察の処分が下されます。保護観察官は、少年の生活状況を把握し、学校や職場との連携を取りながら、更生を支援します。場合によっては、少年を更生保護施設に収容することもあります。保護観察期間は、少年の年齢や罪の重さなどによって異なりますが、社会復帰に向けて必要な期間が設定されます。

第二の種類は、刑務所から仮釈放された人です。刑務所で一定期間服役した後、残りの刑期を社会の中で過ごすことが認められた人が対象となります。仮釈放中は、保護観察官の指導監督を受けながら、社会生活への適応を目指します。保護観察官は、住居や就労の支援、生活指導などを行い、円滑な社会復帰をサポートします。また、再犯防止の観点からも、定期的な面談や生活状況の確認を行います。

第三の種類は、執行猶予付きの判決を受けた人です。裁判所から有罪判決を受けたものの、一定期間、罪を犯さずに生活すれば、刑務所に入らずに済むという制度です。この執行猶予期間中は、保護観察の対象となり、保護観察官の指導監督を受けます。保護観察官は、対象者の生活状況や更生への取り組みを定期的に確認し、必要な助言や指導を行います。もし、執行猶予期間中に新たな罪を犯した場合、執行猶予が取り消され、刑務所に入ることになります。

これらの三つの種類の対象者は、それぞれ異なる事情を抱えていますが、保護観察を通じて社会復帰を目指します。保護観察は、対象者にとって更生への道筋となるだけでなく、社会の安全を守る上でも重要な役割を担っています。

| 種類 | 対象者 | 目的 | 保護観察官の役割 | その他 |

|---|---|---|---|---|

| 少年保護観察 | 家庭裁判所から保護処分を受けた少年 | 立ち直り、社会復帰 | 生活状況の把握、学校/職場との連携、更生支援、更生保護施設への収容(場合によっては) | 保護観察期間は少年の年齢や罪の重さによる |

| 仮釈放保護観察 | 刑務所から仮釈放された人 | 社会生活への適応、社会復帰 | 住居/就労の支援、生活指導、定期的な面談、生活状況の確認、再犯防止 | 残りの刑期を社会の中で過ごす |

| 執行猶予付き判決に伴う保護観察 | 執行猶予付きの判決を受けた人 | 刑務所に入らずに済む、社会復帰 | 生活状況や更生への取り組みの確認、助言、指導 | 執行猶予期間中に新たな罪を犯した場合、執行猶予取り消し、刑務所へ |

指導と監督の内容

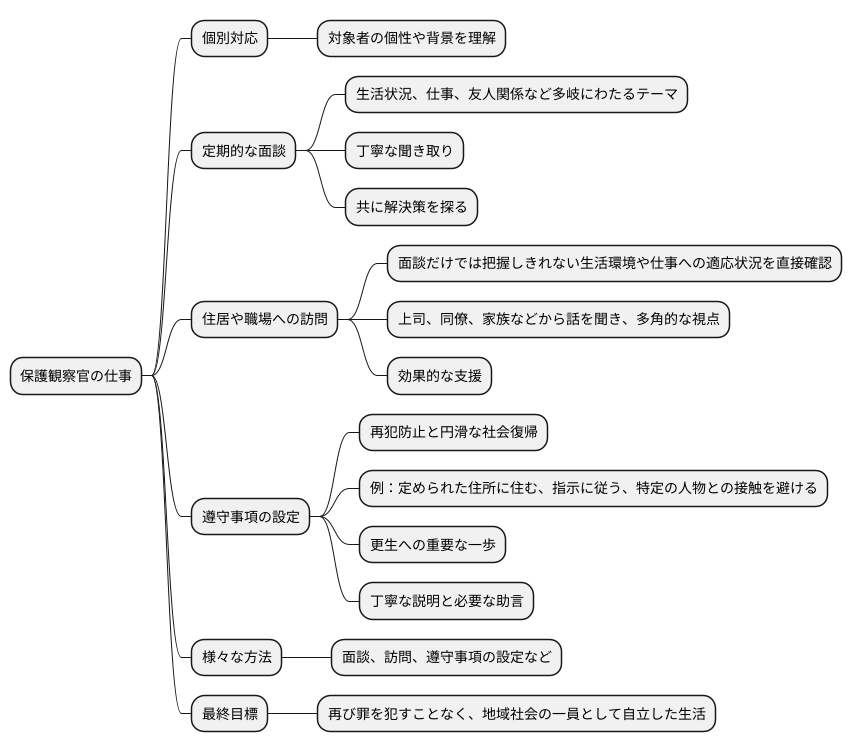

保護観察官の仕事は、対象者一人ひとりの事情に合わせた指導と監督を行うことです。そのため、型通りのやり方ではなく、対象者の個性や背景を理解した上で、個別対応を基本としています。

定期的な面談は、指導監督の中核を担う重要な活動です。面談では、対象者の日常生活の様子、仕事の内容や勤務状況、友人関係など、多岐にわたるテーマについて話し合います。対象者がどのような問題を抱えているのか、どんな課題に直面しているのかを丁寧に聞き取り、共に解決策を探っていきます。

保護観察官は、面談だけでなく、対象者の住居や職場への訪問も行います。これは、面談だけでは把握しきれない対象者の生活環境や仕事への適応状況を直接確認するためです。職場の上司や同僚、あるいは家族などから話を聞くことで、多角的な視点から対象者を理解し、より効果的な支援につなげます。

対象者には、遵守事項と呼ばれるルールが定められます。これは、再犯を防ぎ、社会復帰をスムーズに進めるために必要なものです。遵守事項の内容は、対象者によって異なりますが、例えば、定められた住所に住むこと、保護観察官の指示に従うこと、特定の人物との接触を避けることなどが代表的なものです。これらのルールを守ることは、対象者自身の更生にとって重要な一歩となります。保護観察官は、対象者が遵守事項をきちんと守れるように、丁寧に説明し、必要な助言を行います。

このように、保護観察官は、面談、訪問、遵守事項の設定など、様々な方法を駆使しながら、対象者の社会復帰を支援しています。最終的な目標は、対象者が再び罪を犯すことなく、地域社会の一員として自立した生活を送れるようになることです。

社会復帰への支援

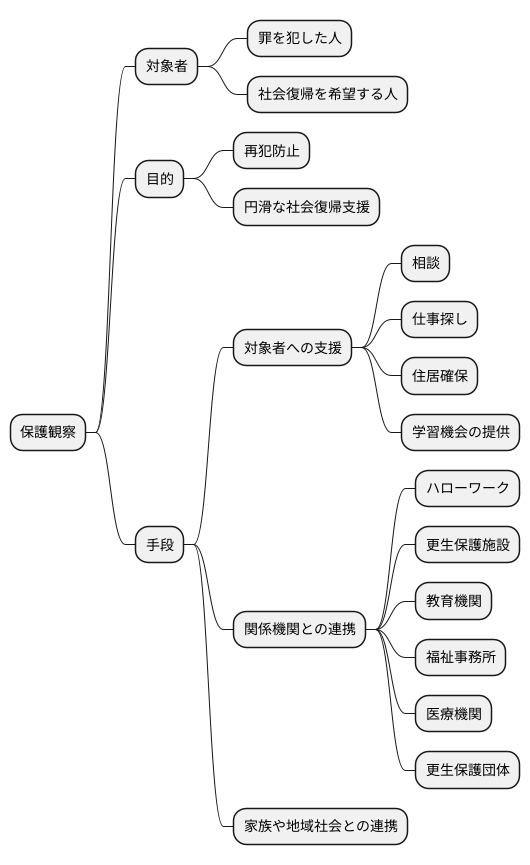

罪を犯した人が再び社会の一員として生活できるように支えるのが、保護観察の大切な役割です。保護観察とは、対象者をただ監視するだけでなく、社会復帰に向けた様々な支援を行うことを意味します。

保護観察官は、対象者の更生を願う心強い味方です。対象者がどのように立ち直っていきたいのか、どんな悩みを抱えているのかに耳を傾け、親身になって相談に乗ります。そして、仕事を見つけたり、住む場所を確保したり、学ぶ機会を得たりするために必要な助言や指導を行います。

例えば、仕事を探すのが難しい場合は、ハローワークなどの関係機関と協力して、対象者に合った仕事を探します。履歴書の書き方や面接の練習などもサポートします。また、住む場所がない場合は、住居探しを支援したり、更生保護施設への入所を案内したりします。さらに、学び直したいという希望があれば、教育機関との連携を取り、学習の機会を提供することもあります。

保護観察官は、対象者だけでなく、家族や地域社会との繋がりも大切にしています。円滑な社会復帰のためには、周囲の理解と協力が不可欠だからです。対象者の状況に応じて、福祉事務所や医療機関、更生保護団体など、様々な関係機関と綿密に連携を取りながら、最適な支援を提供します。

保護観察は、対象者にとって再出発の支えとなります。保護観察官の温かい支援を受けながら、対象者は罪を償い、新たな人生を歩み始めることができるのです。

保護観察の意義

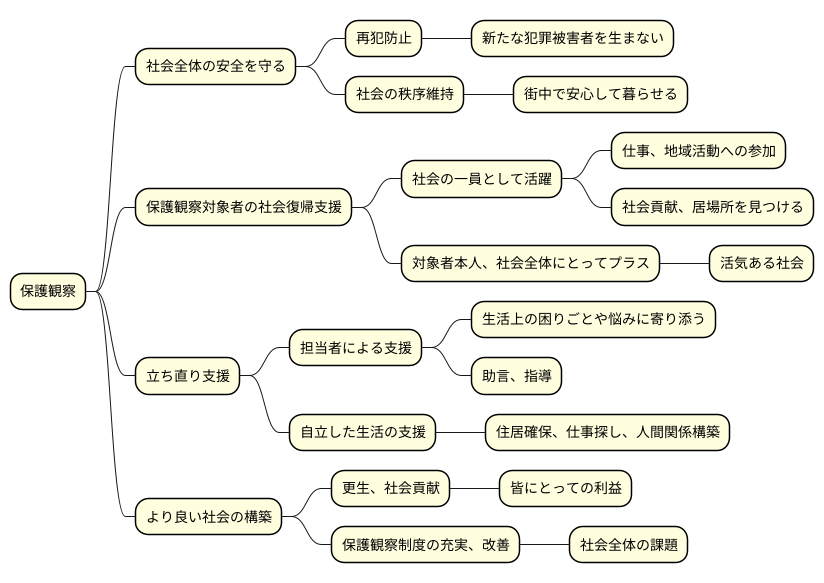

保護観察とは、罪を犯した人が再び罪を犯さないように、そして社会に馴染んでいけるように支える制度です。更生を促すだけでなく、社会全体の安全を守る上でも大きな役割を果たしています。

まず、保護観察によって再犯が防げれば、その分新たな犯罪被害者を生まなくて済みます。これは社会の秩序を守る上で非常に大切です。街中で誰もが安心して暮らせるように、犯罪の発生率を下げることは重要な課題です。保護観察はその実現に大きく貢献しています。

次に、保護観察対象者が社会復帰を果たすことで、社会の一員として活躍できるようになります。仕事に就いたり、地域活動に参加したりすることで、社会に貢献し、自分の居場所を見つけることができます。これは対象者本人にとってはもちろん、社会全体にとってもプラスです。活気ある社会を作るには、一人でも多くの人が社会参加できることが望ましいからです。

保護観察は、犯罪や非行から立ち直るための支援を提供する場でもあります。担当者は、対象者の状況を把握し、生活上の困りごとや悩みに寄り添い、必要な助言や指導を行います。住む場所の確保や仕事探し、人間関係の構築など、様々な面で支えることで、対象者が自立した生活を送れるように手助けします。

このように、保護観察はより良い社会を築くための重要な制度です。罪を犯した人が更生し、社会貢献できるようになることは、私たち皆にとっての利益につながります。そのため、保護観察制度をより充実させ、改善していくことは、社会全体の大きな課題と言えるでしょう。

更生への協力

立ち直ろうとする人にとって、周りの理解と支えは大きな力となります。保護観察とは、罪を犯した人が再び罪を犯さないように、そして社会に馴染んでいけるように、寄り添い、見守り、助ける制度です。この制度を成功させるためには、本人のがんばりはもちろんのこと、社会全体の協力が欠かせません。

地域で暮らす人々や会社などが、立ち直ろうとする人を支えるためにできることはたくさんあります。例えば、仕事を与えたり、生活の支えとなるような手助けをすることもその一つです。また、偏見や差別をなくし、温かく迎え入れる環境を作ることも重要です。「一度罪を犯した人」というレッテルを貼って遠ざけるのではなく、もう一度やり直す機会を与え、社会の一員として受け入れることが大切です。

保護観察は、罪を犯した人だけでなく、地域社会全体の課題であり、より良い社会を作るための共同作業と言えるでしょう。地域の人々が協力して、立ち直ろうとする人を支えるネットワークを作ることで、地域全体の安全性も高まります。犯罪を未然に防ぎ、誰もが安心して暮らせる社会を作るためには、一人ひとりがこの制度の意義を理解し、積極的に協力していく必要があります。

立ち直ろうとする人が地域社会に溶け込み、再び罪を犯すことなく、自分らしく生きていくためには、周りの温かい目線と支えが不可欠です。一人ひとりが理解を深め、手を差し伸べることで、更生への道は大きく開かれるはずです。そして、それは、私たちがより良い社会を築き上げていくことにも繋がっていくのです。

| 保護観察の目的 | 保護観察を成功させるための要素 | 社会の役割 | 保護観察の効果 |

|---|---|---|---|

| 罪を犯した人が再び罪を犯さないように、社会に馴染んでいけるように、寄り添い、見守り、助けること。 | 本人のがんばり、社会全体の協力 | 仕事や生活の支援、偏見や差別の解消、温かく迎え入れる環境づくり、更生への機会の提供 | 地域社会の安全性向上、犯罪の未然防止、より良い社会づくり、立ち直る人の更生 |