嫡出推定:真実と法の狭間

調査や法律を知りたい

「離婚における『嫡出推定制度』」って、複雑でよく分かりません。簡単に説明してもらえますか?

調査・法律研究家

分かりました。簡単に言うと、結婚している女性が出産した場合、たとえ実際は夫の子どもでなくても、法律上は夫の子どもとみなす制度のことです。 戸籍を安定させるための制度ですね。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、本当に夫の子どもじゃないのに夫の子どもとして扱われるのはおかしい気がします。何か例外はありますか?

調査・法律研究家

はい、あります。例えば、夫が妊娠できる時期に刑務所にいたなど、明らかに夫の子どもではないと証明できる場合は、裁判で親子関係がないことを主張できますよ。

離婚における「嫡出推定制度」とは。

結婚している女性が妊娠した場合、お腹の子は法律上、その夫の子どもだと見なされます。これは、実際に血が繋がっているかどうかとは関係ありません。この制度を「嫡出推定制度」と言います。法律では、このように定められています。

奥さんが結婚している間に妊娠した子は、その旦那さんの子と見なされます。

結婚前に妊娠していて、結婚後に生まれた子も、結婚した旦那さんの子と見なされます。

結婚してから200日以内に生まれた子は、結婚前に妊娠したと見なされます。

結婚してから200日後以降、または離婚してから300日以内に生まれた子は、結婚中に妊娠したと見なされます。

妊娠から出産までの間に、女性が2回以上結婚していた場合は、生まれた子は直近の結婚相手の子と見なされます。(離婚してから300日以内に生まれた場合でも、前の夫以外の人と再婚後に生まれた子は、再婚相手の夫の子と見なされます。)

例えば、結婚してからちょうど200日目に子どもが生まれたとします。この場合、まず結婚中に妊娠したと見なされ、さらに、結婚している夫婦の間に生まれた子、つまり夫の子どもだと見なされます。夫がこの「見なし」を覆すには、裁判を起こす必要があります。

一方、結婚200日後に生まれた子で、夫の子どもであることが明らかにあり得ない場合(例えば、妊娠できる時期に夫が刑務所にいたなど)は、上記のような「見なし」は適用されません。このような場合は、夫は別の裁判手続きで親子関係がないことを主張できます。

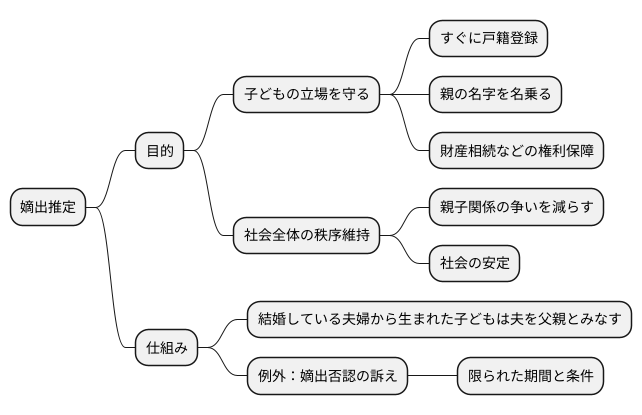

制度の概要

婚姻中に生まれた子どもは、生まれたときから法律上の親子関係が定まっていることが理想です。この大切な親子関係を守るための仕組みが、嫡出推定という制度です。この制度では、結婚している夫婦から生まれた子どもは、夫を父親とみなします。これは、生まれた子どもが本当に夫の子どもであるかを科学的に調べなくても、法律上は夫の子どもとして扱うということです。

夫婦が仲良く暮らしていて、子どもが生まれた場合、もちろん夫が父親である可能性が高いでしょう。しかし、夫婦関係がうまくいっていない場合でも、あるいは妻が他の男性と関係を持っていたとしても、この制度では夫を父親と推定します。なぜこのような仕組みになっているのでしょうか?それは、子どもの立場を守るためです。生まれてくる子どもに罪はありません。子どもが安心して暮らせるように、すぐに戸籍に登録され、親の名字を名乗り、財産を相続する権利など、さまざまな権利が保障される必要があるからです。

もし、毎回生まれた子どもの本当の父親が誰かを調べなければならないとしたら、大変な時間と費用がかかります。また、その結果によっては、子どもが混乱したり、傷ついたりする可能性もあります。嫡出推定は、このような問題を防ぎ、子どもを速やかに法的に保護することを目的としています。

さらに、この制度は社会全体の秩序を維持するためにも役立っています。もし、子どもの本当の父親が誰かをめぐって争いが絶えなかったら、社会は混乱してしまうでしょう。嫡出推定によって、親子関係に関する争いを減らし、社会の安定に貢献しているのです。

ただし、例外として夫が子どもを自分の子どもではないと裁判所に訴えることができます。これは、嫡出否認の訴えと呼ばれています。この訴えを起こせるのは、限られた期間と条件が定められています。

法律の規定

人の子は、夫婦が婚姻関係にある間に生まれた場合、生まれたときから法律上、夫の子どもであると見なされます。これを嫡出推定といいます。民法はこの嫡出推定について、細かく定めています。まず、奥さんが婚姻関係にある間に子どもを身ごもった場合、その子どもは夫の子どもであると推定されます。これは、婚姻関係にある夫婦間で子どもが生まれるのが自然な姿であるという考えに基づいています。

次に、夫婦の婚姻が成立してから二百日以内に子どもが生まれた場合も、婚姻前に既に身ごもっていたとしても、夫の子どもと推定されます。これは、婚姻届を出す前に子どもを授かる場合もあるという現実を踏まえたものです。届け出と妊娠の時期が前後しても、婚姻関係を重視して親子関係を定めることで、子どもの身分を安定させる狙いがあります。

さらに、婚姻が成立してから二百日後、あるいは婚姻関係が解消してから三百日以内に子どもが生まれた場合も、婚姻関係にある間に身ごもったものと推定されます。これは、婚姻関係が解消する前後に子どもを授かる場合も想定し、一定期間内であれば婚姻関係にあった間の妊娠と見なすことで、子どもの出自を明確にするための規定です。

このように、民法は子どもの出生時期を基準に親子関係を推定することで、複雑な血縁関係の証明を簡単にして、戸籍を円滑に管理できるようにしています。しかし、これらの推定は、必ずしも真実を反映しているとは限りません。そのため、夫は裁判所に訴えを起こすことで、自分の子どもではないことを主張し、親子関係を否定することができます。これを嫡出否認の訴えといいます。嫡出否認の訴えは、親子関係に重大な影響を与えるため、法律で定められた厳格な手続きが必要です。

| 出生時期 | 法律上の推定 | 備考 |

|---|---|---|

| 婚姻期間中 | 夫の子 | 自然な姿に基づく |

| 婚姻成立後200日以内 | 夫の子 | 婚姻前の妊娠でも有効。子どもの身分安定のため |

| 婚姻成立後200日後〜婚姻解消後300日以内 | 夫の子(婚姻関係中に妊娠したと推定) | 婚姻解消前後の妊娠を想定。子どもの出自明確化のため |

嫡出推定の例外: 上記の推定は、必ずしも真実を反映していない場合があるため、夫は裁判所に嫡出否認の訴えを起こすことで、親子関係を否定することができる。

推定の覆し方

生まれた子どもが本当に自分の子どもではないと疑う夫は、家庭裁判所に訴えを起こすことができます。これは「嫡出否認の訴え」と呼ばれ、夫が血のつながった父親でないことを法的に証明するための手続きです。

この訴えで最も有力な証拠となるのは、親子関係の有無を科学的に鑑定する「DNA鑑定」です。鑑定の結果が親子関係を否定するものであれば、夫は自分の子どもではないことを強く主張できます。DNA鑑定以外にも、子どもが生まれた前後で妻が夫と離れて暮らしていた、妻に他の男性との不貞行為があったといった状況証拠も、裁判では重要な判断材料となります。これらの証拠を積み重ねることで、夫は生物学的な父親ではないという主張を裏付ける必要があります。

しかし、嫡出否認の訴えを起こせる期間は限られています。法律では、夫が子どもが生まれたことを知った日から一年以内と定められています。これは、一度親子関係として認められたものを簡単に覆すことができないようにするためです。子どもの立場を守るためには、親子関係が長期にわたって不安定な状態となることを避ける必要があるからです。たとえどんなに疑念があっても、一年という期間を過ぎてしまうと、訴えを起こすことができなくなります。そのため、夫は早急に事実関係を整理し、必要な証拠を集めて、期限内に裁判所に訴えを起こすことが重要です。そうでなければ、血のつながりがなくても親子関係を覆すことは難しくなります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 訴訟名 | 嫡出否認の訴え |

| 目的 | 夫が血のつながった父親でないことを法的に証明する |

| 最も有力な証拠 | DNA鑑定 |

| その他の証拠 | 子どもが生まれた前後で妻が夫と離れて暮らしていた、妻に他の男性との不貞行為があった 等 |

| 訴訟提起期間 | 夫が子どもが生まれたことを知った日から1年以内 |

| 注意点 | 期間経過後は訴えを起こせないため、早急に事実関係を整理し証拠を集める必要がある |

親子関係不存在確認の訴え

婚姻関係にある夫婦の間で生まれた子は、法律上、夫の子と推定されます。これを嫡出推定といいます。しかし、夫が物理的に妊娠に関与できない状況であった場合、この推定は覆される可能性があります。例えば、夫が長期の入院や海外赴任などで妻と会うことが全くできなかった場合などが考えられます。このような場合、夫は親子関係不存在確認の訴えを提起することができます。

この訴えは、子が最初から自分の子ではないことを裁判所に確認してもらうための手続きです。似たような訴えに嫡出否認の訴えがありますが、これは婚姻中に生まれた子が自分の子ではないと主張する訴えです。つまり、嫡出否認の訴えは親子関係が存在したことを前提に否定する訴えである一方、親子関係不存在確認の訴えは親子関係が最初から存在しなかったことを確認するための訴えであるため、両者は全く異なる訴えです。

親子関係不存在確認の訴えを提起するには、証拠の提出が不可欠です。最も有力な証拠は親子鑑定の結果ですが、それ以外にも、夫が妻と離れていた期間の記録や、周囲の人々の証言なども重要な判断材料となります。これらの証拠を綿密に集め、裁判所に提出することで、訴えが認められる可能性が高まります。

親子関係不存在確認の訴えには提起期間の制限はありません。つまり、いつ提起しても構いません。しかし、時間が経つほど証拠を集めるのが難しくなる場合もありますし、子の福祉の観点からも、なるべく早く手続きを進めることが望ましいと考えられます。万が一、親子関係に疑念が生じた場合は、速やかに弁護士などの専門家に相談し、適切な対応を検討することが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 嫡出推定 | 婚姻関係にある夫婦の間で生まれた子は、法律上、夫の子と推定される。 |

| 嫡出推定の覆り | 夫が物理的に妊娠に関与できない状況(長期の入院や海外赴任など)の場合、推定は覆される可能性がある。 |

| 親子関係不存在確認の訴え | 子が最初から自分の子ではないことを裁判所に確認してもらうための手続き。提起期間の制限なし。 |

| 嫡出否認の訴え | 婚姻中に生まれた子が自分の子ではないと主張する訴え(親子関係が存在したことを前提に否定)。 |

| 訴えの相違点 | 嫡出否認の訴えは親子関係が存在したことを前提に否定する訴え。親子関係不存在確認の訴えは親子関係が最初から存在しなかったことを確認するための訴え。 |

| 証拠 | 親子鑑定の結果、夫が妻と離れていた期間の記録、周囲の人々の証言など。 |

| 訴えの提起 | 時間の経過とともに証拠集めが困難になる場合も。子の福祉の観点から、なるべく早く手続きを進めることが望ましい。 |

制度の意義と課題

婚姻中に生まれた子どもは、夫の子どもと推定される「嫡出推定」という制度は、長い間、子どもを守る役割と社会の秩序を守る上で大切な役割を果たしてきました。子どもが誰の子どもか混乱を防ぎ、安定した親子関係を築く支えとなってきたのです。また、この制度は、子どもが安心して暮らせる環境を作る助けにもなってきました。

しかし、時代は変わり、家庭の形も様々になってきました。親子関係を科学的に確かめる技術も進歩し、法律上の親子と実際の血縁関係が異なるケースも出てきています。このような場合、法律上の親子関係を優先すると、子どもにとって本当に良い環境とは何か、疑問が生じることがあります。例えば、血縁上の父親が子どもを育てたいと願っても、法律上は親子関係がないため、養育費の負担や面会交流などが認められないケースも出てきます。

血縁上の親子関係と法律上の親子関係が食い違うことで、子どもが心に深い傷を負ったり、家族関係が複雑になってしまう可能性も懸念されます。子どもにとって何が最善の利益となるのか、真剣に考える必要があります。

そこで、この制度を今の時代に合った形に見直そうという動きが出てきています。例えば、DNA鑑定の結果を親子関係の判断材料に活用したり、例外を認める条件を緩和したり、といった改正案が考えられています。

子どもの幸せと権利を守るためには、社会全体でこの問題について話し合い、より良い制度作りを進めていく必要があるでしょう。時代の変化とともに家族の形も多様化している現代において、子どもにとって最善の道を探る努力が求められています。

| 嫡出推定制度のメリット | 嫡出推定制度のデメリット・課題 | 解決策・今後の展望 |

|---|---|---|

|

|

|

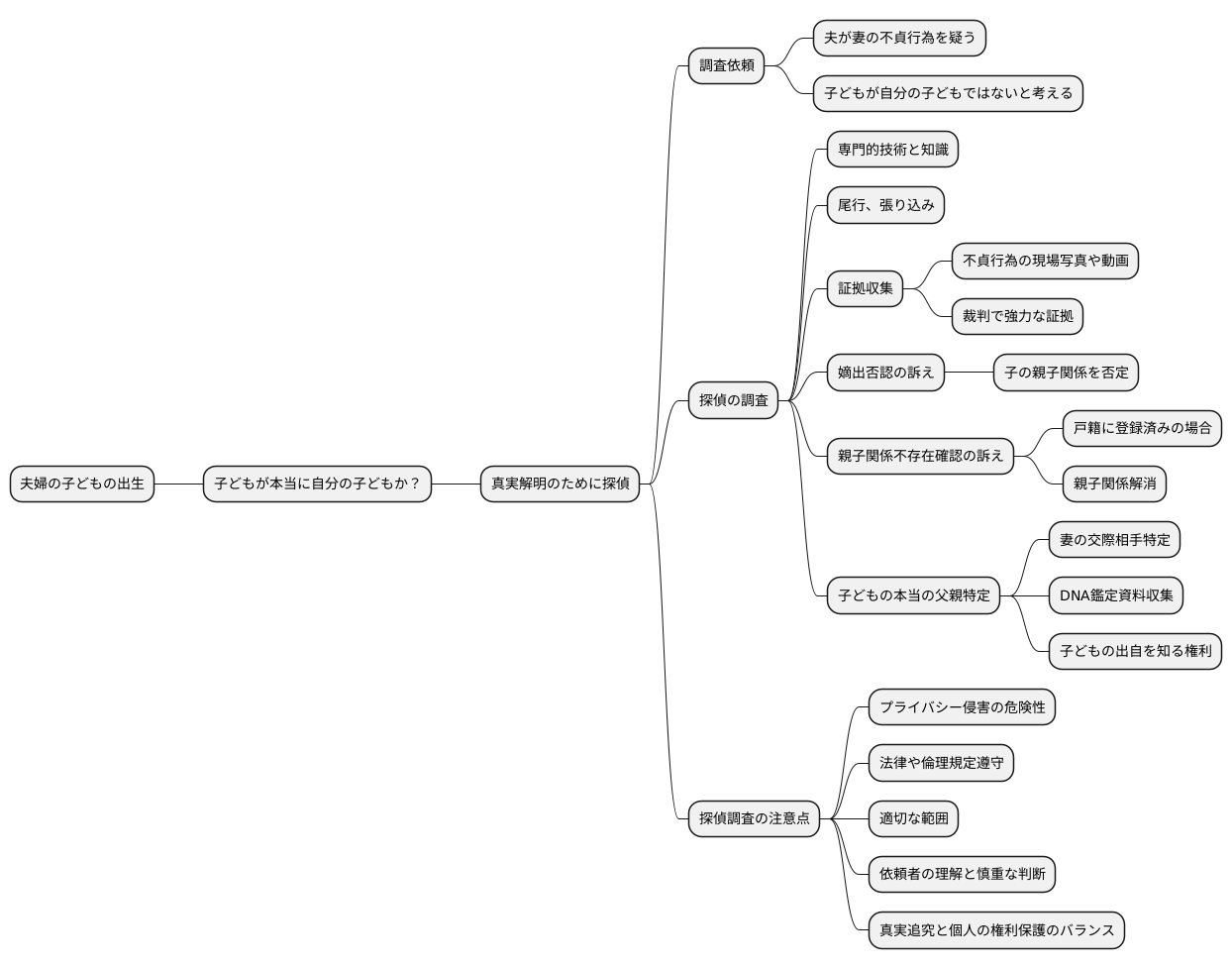

探偵の役割

結婚生活の中で、子どもが生まれた時に、本当に自分の子どもかどうかを疑ってしまうケースは少なからず存在します。このような状況で、真実を明らかにするために探偵が重要な役割を担うことがあります。

例えば、夫が妻の不貞行為を疑い、子どもが自分の子どもではないと考える場合、探偵に調査を依頼することが考えられます。探偵は専門的な技術と知識を駆使し、尾行や張り込みといった手法を用いて、客観的な証拠を集めます。不貞行為の現場写真や動画といった証拠は、裁判において強力な証拠となります。具体的には、夫が「嫡出否認の訴え」を起こす際に、これらの証拠は子どもの親子関係を否定するための重要な資料となります。また、すでに子どもが戸籍に登録されている場合でも、「親子関係不存在確認の訴え」を起こすことで、親子関係を解消することが可能です。この場合も、探偵が集めた証拠が訴訟を有利に進める上で大きな役割を果たします。

さらに、探偵は子どもの本当の父親を特定するための調査も行います。妻の交際相手を特定し、DNA鑑定に必要な資料を収集するなど、様々な手法を用いて真実の解明に尽力します。これは、子どもが自分自身の出自を知る権利を守る上で、非常に重要な役割です。

しかしながら、探偵による調査は、常にプライバシー侵害の危険性と隣り合わせです。行き過ぎた調査は、対象者の生活を著しく脅かす可能性があります。そのため、探偵は法律や倫理規定を遵守し、常に適切な範囲で調査を行う必要があります。依頼者も、調査の目的と手段をよく理解し、慎重な判断が求められます。真実の追究と個人の権利保護のバランスを保つことが、探偵業における重要な課題です。