将来に備える任意後見制度

調査や法律を知りたい

『任意後見』って、将来自分がぼけてしまう前に、自分の代わりに財産を管理してくれる人を選んでおく制度のことですよね?

調査・法律研究家

だいたい合っています。ただし、財産管理だけでなく、介護サービスの契約など、色々な法律行為を代理で行ってもらうこともできます。ぼけてしまう、つまり判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ契約で後見人を選んでおく制度ですね。

調査や法律を知りたい

なるほど。じゃあ、成年後見制度と同じようなものですか?

調査・法律研究家

似ていますが、大きな違いがあります。成年後見制度は、すでに判断能力が不十分になった人を対象に、家庭裁判所が後見人などを選任する制度です。一方、任意後見は、まだ判断能力があるうちに、将来のために自分で後見人と契約を結んでおく制度です。自主的に準備できるという点が違いますね。

任意後見とは。

将来、認知症などで物事を判断する力が弱くなったときのために、元気なうちに、自分の代わりに財産を管理したり、契約などをしてくれる人(任意後見人)と、どんなことをしてもらうかを決めておく制度(任意後見)について説明します。公証役場で正式な書類を作って手続きを行います。裁判所が判断能力の有無を決めるのではなく、自分の意思で契約を結ぶ点が、補助人、保佐人、後見人といった制度とは違います。

任意後見制度とは

人は誰でも年を重ね、心身の力が衰えていくものです。そうなったとき、自分の財産を守ったり、生活のあれこれを自分で決めたりすることが難しくなるかもしれません。そんな将来に備えて、元気なうちに準備できるのが任意後見制度です。

任意後見制度とは、将来、判断力が衰えた場合に備え、信頼できる人をあらかじめ後見人として選んでおく制度です。誰に後見人を頼むのか、どんなことをしてもらうのかを元気なうちに決めておき、公正証書という正式な書類に残しておきます。

後見人になってくれる人は家族や親戚、友人、あるいは弁護士や司法書士などの専門家でも構いません。誰にお願いするかは、あなた自身が決めることができます。そして、後見人には、あなたの財産を管理してもらったり、生活に必要な手続きを代行してもらったり、介護サービスの契約などをしてもらったりすることができます。後見人に何をしてもらうのかは、あなたの希望に合わせて細かく決めることができます。例えば、預貯金の出し入れや不動産の管理をどこまで任せるのか、医療や介護についてどんなことを決めてもらうのかなどを具体的に決めておくことができます。

任意後見制度は、家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見制度とは違います。法定後見は、すでに判断力が衰えてしまった後に、家庭裁判所が本人にとって適切な後見人を選任する制度です。一方、任意後見制度は、まだ判断力がしっかりしているうちに、将来の後見人やその役割を自分で決めておくことができます。つまり、自分の意思を尊重した、より自分らしい生活を送るための準備と言えるでしょう。

高齢化が進む現代社会において、任意後見制度は、人生の最期まで自分らしく生きるための心強い味方となるでしょう。将来への不安を和らげ、安心して暮らしていくために、任意後見制度について考えてみてはいかがでしょうか。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 任意後見制度とは | 将来、判断力が衰えた場合に備え、信頼できる人をあらかじめ後見人として選んでおく制度 |

| 後見人選定 | 家族、親戚、友人、弁護士、司法書士など、 自身で決定可能 |

| 後見人の役割 | 財産管理、生活に必要な手続き代行、介護サービス契約など、 希望に合わせて細かく決定可能(預貯金の出し入れ、不動産管理、医療・介護に関する決定など) |

| 任意後見 vs. 法定後見 |

|

| 制度の意義 | 自分の意思を尊重した、より自分らしい生活を送るための準備 人生の最期まで自分らしく生きるための心強い味方 |

任意後見契約の重要性

自分の将来に備える方法として、任意後見契約という制度があります。これは、公正証書という正式な書類で作成されるため、法的な効力も高く、将来起こりうる様々な問題を防ぐ効果があります。

人は誰しも、年齢を重ねるにつれて、判断能力が低下してしまう可能性があります。そのような状況になったとき、財産をどのように管理するか、日常生活でどのような支援が必要になるかなど、様々な問題が生じ得ます。特に、家族間で意見が食い違い、争いになってしまうケースも少なくありません。

任意後見契約を結んでおけば、将来、判断能力が低下したとしても、自分の意思を明確に示すことができます。あらかじめ、信頼できる人に後見人になってもらい、財産の管理方法や生活支援の内容などを具体的に決めておくことで、家族間で揉める心配が減り、スムーズに後見事務を進めることができます。

後見人を選ぶ際には、必ずしも家族である必要はありません。信頼できる友人や専門家など、誰でも選ぶことができます。家族関係が複雑な方や、特別な事情がある方でも、自分に最適な後見人を選ぶことができ、安心して任せることができます。

任意後見契約では、後見事務の内容を細かく決めることができます。例えば、介護施設に入りたい場合、どのような施設を希望するのか、医療行為についてどのような考えを持っているのかなどを具体的に書き記しておくことができます。自分の希望を明確にしておくことで、将来に対する不安を和らげ、穏やかな生活を送ることができます。また、任意後見監督人が選任されることにより、後見人の不正を抑制する効果もあり、より安心して生活を送ることが期待できます。

| 任意後見契約のメリット | 詳細 |

|---|---|

| 将来の意思表示 | 判断能力低下後も、財産管理や生活支援について、事前に決めた内容に基づき意思が尊重される。 |

| 紛争防止 | 家族間での意見の食い違いや争いを避けることができる。 |

| 後見人の自由な選択 | 家族以外でも、信頼できる友人や専門家など誰でも後見人に指定できる。 |

| きめ細やかな対応 | 介護施設の希望や医療行為に対する考えなど、具体的な希望を反映した後見事務が可能。 |

| 不正抑制 | 任意後見監督人による監視で、後見人の不正行為を抑止。 |

任意後見人と法定後見の違い

人は誰でも年を重ね、身体や心の健康に変化が現れることがあります。そうなった時、自分自身で財産管理や日常生活を送ることが難しくなる場合に備え、任意後見制度と法定後見制度という二つの支えがあります。これらの制度はどちらも、判断能力が不十分になった方を保護し、支援することを目的としていますが、その仕組みや手続きには大きな違いがあります。

まず、任意後見制度は、将来、自分の判断能力が低下した場合に備えて、前もって準備を行う制度です。まだ判断能力が十分なうちに、信頼できる家族や友人、専門家などを後見人として自ら選び、公正証書を作成することで契約を結びます。この契約には、将来どのような支援や保護を望むのか、財産をどのように管理してほしいのかなど、自分の意思を明確に記しておくことができます。将来、実際に判断能力が低下したと医師が診断した場合、任意後見監督人が選任され、任意後見人が活動を開始します。つまり、自分の希望を反映したサポートを受けられるという大きな安心感を得られるのです。

一方、法定後見制度は、既に判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。申立は本人、家族、検察官などから行うことができ、家庭裁判所が本人の状況を審理し、適切な後見人を選任します。後見人には、親族や弁護士、社会福祉士などが選任されることがありますが、必ずしも本人の希望が叶うとは限りません。また、申立から選任までには時間を要し、費用も発生します。

任意後見制度は事前の準備が必要ですが、自分の意思を尊重したサポートを受けられるという大きなメリットがあります。一方、法定後見制度は既に判断能力が低下した後に利用できますが、後見人の選任に自分の希望が反映されない可能性があります。どちらの制度も、大切なのは、どのような状況になっても安心して暮らせるよう、早めの準備と適切な選択をすることです。将来の生活設計を見据え、自身に合った制度を検討することが重要です。

| 項目 | 任意後見制度 | 法定後見制度 |

|---|---|---|

| 判断能力の状態 | 十分なうちに準備 | 低下後 |

| 手続き開始 | 自ら後見人を選任し、公正証書を作成 | 家庭裁判所への申立 |

| 後見人の選任 | 自身で選任(家族、友人、専門家など) | 家庭裁判所が選任(親族、弁護士、社会福祉士など) |

| 本人の意思の反映 | 反映される | 反映されない可能性あり |

| 開始時期 | 医師の診断後 | 裁判所の審理後 |

| 費用 | 公正証書作成費用など | 申立費用、裁判所費用など |

| メリット | 自分の希望を反映したサポート | 既に判断能力が低下した後に利用可能 |

| デメリット | 事前の準備が必要 | 後見人の選任に自分の希望が反映されない可能性あり |

任意後見制度の利用

人は誰でも年を重ね、身体や心の力が衰えていくものです。そうなったとき、自分のことを自分で決められなくなるのではないかと不安に思う方も少なくありません。そのような不安を和らげ、自分らしい暮らしを最期まで続けるために役立つのが任意後見制度です。任意後見制度とは、将来、判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめ自分で選んだ人に自分の生活や財産のことを代理してもらうように頼んでおく制度です。

任意後見制度を利用するには、まず、どのようなサポートが必要かを具体的に考えなければなりません。例えば、預貯金の管理や生活費の支払い、介護サービスの利用契約、医療行為の同意など、どのようなことを誰に頼みたいのかを明確にしておきましょう。そして、それらのことを安心して任せられる信頼できる人を選び、後見人になってもらうようお願いするのです。後見人候補としては、配偶者、子ども、兄弟姉妹、親族、友人、弁護士、司法書士、社会福祉士などが考えられます。

後見人候補とは、後見事務の内容や報酬について、十分に話し合っておくことが大切です。後見する財産の範囲や、どのような生活支援が必要なのか、医療に関する判断をどこまで任せるのかなど、具体的に取り決めておきましょう。これらの合意事項は、後見契約書に明記されます。後見契約は、公証役場で公正証書として作成します。公正証書にすることで、将来、後見の内容について紛争が生じることを防ぐことができます。

任意後見契約を結んだ後も、後見人となる人と定期的に連絡を取り合い、生活状況や希望を伝えることが大切です。自分の状況が変化した場合や、後見契約の内容を変更したい場合は、改めて公証役場で手続きを行うことができます。

任意後見制度を適切に利用することで、将来の不安を軽くし、安心して暮らすことができます。早めに準備を始め、自分らしい生活を守りましょう。

将来設計と任意後見

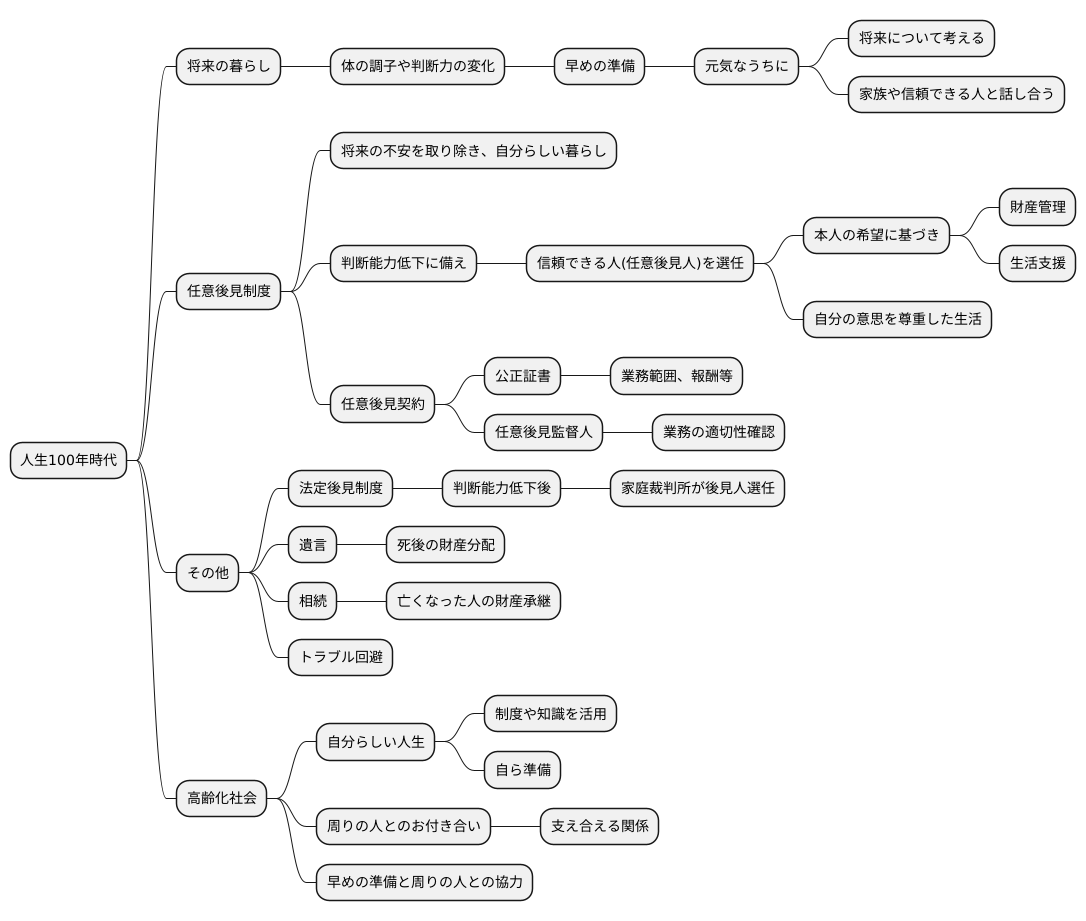

人生百年とも言われる現代において、将来の暮らし向きを考えることはますます大切になっています。特に、体の調子や判断する力の変化に備え、早めに準備しておくことが肝要です。元気なうちに、将来の暮らしについてじっくりと考え、家族や信頼できる人と話し合う機会を持つようにしましょう。任意後見制度は、将来の不安を取り除き、自分らしい暮らしを続けるための有効な方法の一つです。

任意後見制度とは、将来、判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ自分が信頼できる人(任意後見人)を選んでおく制度です。任意後見人は、本人の希望に基づき、財産管理や生活支援などを行います。これにより、自分の意思を尊重した生活を続けることが可能になります。

任意後見契約は公正証書で行う必要があり、契約内容には、後見人が行う業務の範囲や報酬などが明記されます。また、任意後見監督人が選任される場合もあり、監督人は後見人の業務が適切に行われているかを確認する役割を担います。

任意後見制度以外にも、法定後見制度があります。こちらは判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任する制度です。また、遺言や相続についても理解を深めておくことが大切です。遺言は、自分の死後の財産の分配方法などを指定するものであり、相続は、亡くなった人の財産が法定相続人に承継されることを指します。これらの制度についても、事前にきちんと考えておくことで、将来のトラブルを避けることができます。

高齢化が進む社会の中で、自分らしい人生を最後まで送るためには、様々な制度や知識を活用し、自ら準備を進めていくことが求められます。周りの人とのお付き合いを大切にし、支え合える関係を築いていくことも、安心して暮らす上で大切なことです。人生の最後まで、自分らしく、そして大切にされながら生活を送るために、早めの準備と周りの人との協力が欠かせません。