損害賠償の約束:労働者を守る法律

調査や法律を知りたい

先生、「損害賠償の予定」ってどういう意味ですか?

調査・法律研究家

あらかじめ、何か契約に違反した場合に支払うお金を決めておくことだよ。例えば、物を壊したら弁償する約束をしておく、みたいなものだね。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、労働契約では、そういう約束はしちゃいけないんですよね?

調査・法律研究家

その通り!労働者の立場が弱くなってしまうのを防ぐため、労働契約ではあらかじめ損害賠償の額を決めておくことは法律で禁止されているんだ。

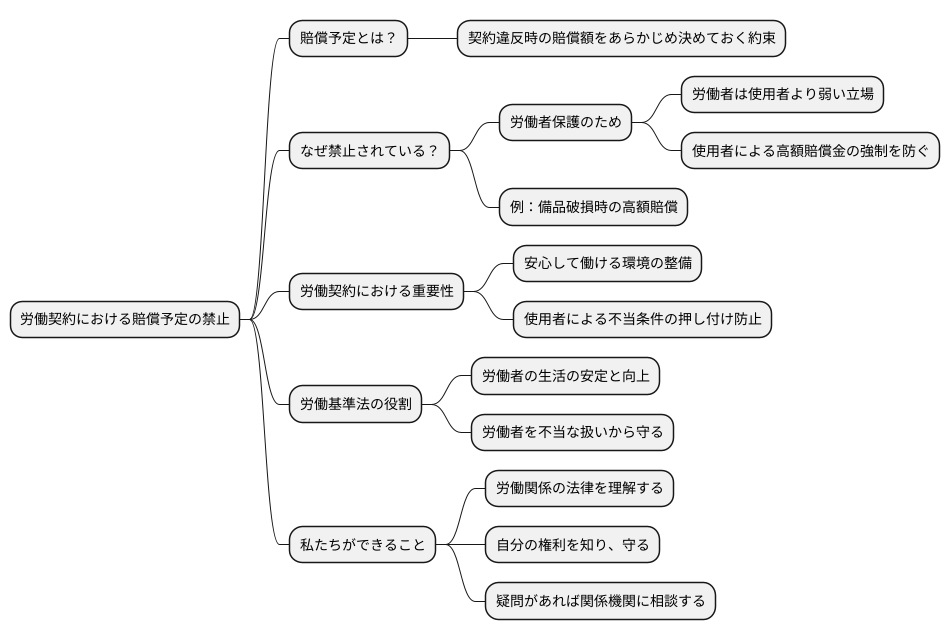

賠償予定の禁止とは。

あらかじめ約束した罰金を払わせる約束事(つまり、仕事で失敗したときに、あらかじめ決めておいた金額を罰金として払わせる約束)は、法律で禁止されています。これは、仕事で失敗したときに、どれくらい損をしたかを計算して、その分だけを払ってもらうのが本来のルールだからです。あらかじめ罰金を約束してしまうと、雇われている立場の人が不利になり、無理やり仕事をさせられてしまうかもしれません。それを防ぐために、このようなルールが作られました。

はじめに

私たちは、日々の暮らしの中で、物を買ったり、電車に乗ったり、家や部屋を借りたりと、様々な約束事を交わしています。これらは全て、契約と呼ばれる取り決めによって成り立っています。契約には、お互いの権利と義務が定められており、例えば何かを買った場合には、お金を払う義務が生じます。逆に、お店側は、買った物を渡す義務があります。

もし、約束した義務を果たさない場合はどうなるでしょうか。例えば、壊れた商品を渡されたり、期日までに商品が届かなかったりした場合、損害を受けた側には、損害を賠償してもらう権利が生じます。この損害賠償について、あらかじめ金額を決めておくことを、賠償額の予定と言います。あらかじめ金額を決めておけば、後からトラブルになった際に、スムーズに解決できるというメリットがあります。

しかし、働く人との契約、つまり労働契約の場合、この賠償額の予定は、原則として認められていません。これは、労働基準法という法律で定められています。なぜこのような決まりがあるのでしょうか。それは、働く人の立場を守るためです。もし、賠償額の予定が認められると、雇う側が一方的に高い金額を設定し、働く人に不当な負担を強いる可能性があります。例えば、ちょっとしたミスで高額な賠償金を請求されたり、辞めたいと言いにくくなるなど、働く人が不利な立場に追い込まれることが考えられます。

労働基準法は、働く人の権利を守り、最低限の生活を保障するために設けられた法律です。賠償額の予定の禁止も、その理念に基づいたものです。働く人にとって、安心して働ける環境を作ることは、社会全体にとっても重要なことと言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 契約の定義 | 日々の暮らしにおける様々な約束事(例:売買、賃貸借)。お互いの権利と義務を定めた取り決め。 |

| 契約違反と損害賠償 | 義務を果たさない場合(例:不良品、遅延)、損害を受けた側に賠償請求権が発生。 |

| 賠償額の予定 | 損害賠償の金額をあらかじめ決めておくこと。トラブル発生時の迅速な解決に役立つ。 |

| 労働契約における賠償額の予定の禁止 | 労働基準法により、労働契約では原則として賠償額の予定が認められていない。 |

| 禁止の理由 | 労働者の保護。雇用者による不当な高額賠償請求や、労働者の権利行使の阻害を防ぐため。 |

| 労働基準法の目的 | 労働者の権利を守り、最低限の生活を保障すること。 |

賠償予定とは

賠償予定とは、将来、契約内容が守られなかった場合に備えて、あらかじめ損害賠償の額を決めておく約束のことです。たとえば、家の建築工事を請け負った業者が約束の期日までに工事を終えられなかった場合、1日ごとにいくら支払うかといった約束事を指します。

この約束を交わしておくことで、実際に損害が発生したときに、どれだけの損失があったのかを細かく計算する手間を省くことができます。また、損害額をめぐって当事者間で揉める事態を防ぎ、将来の争いを未然に防ぐ効果も期待できます。あらかじめ賠償額を決めておくことで、契約を守る意識を高める効果も期待できるでしょう。

民法には、この賠償予定額に関して特別な規定があります。それは、賠償予定の額が損害の額に比べてあまりにも高すぎる場合、裁判所がその額を減らすことができるというものです。契約の自由は尊重されるべきですが、あまりにも高額な賠償金を相手に約束させることは、公平性に欠ける結果を招きかねません。このような不当な結果を防ぐために、民法はこのような規定を設けています。

たとえば、100万円で完成させる工事の契約で、遅延1日あたり100万円の賠償金を定めたとします。これは、工事全体の費用に匹敵する高額な賠償金であり、不当に高額と判断される可能性があります。このような場合、裁判所は当事者の事情を考慮し、適正な金額へと減額することができます。ただし、賠償予定額が損害額を下回る場合、当事者は実際の損害額を請求することができます。これは、賠償予定が損害賠償額の上限を定めるものではなく、あくまでも損害額を算定する手間を省くための便宜的な制度であることを示しています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 賠償予定とは | 将来の契約不履行に備え、あらかじめ損害賠償額を決めておく契約のこと |

| メリット |

|

| 民法の規定 | 賠償予定額が損害額に比べて高すぎる場合、裁判所が減額できる |

| 減額の例 | 100万円の工事で、遅延1日あたり100万円の賠償金は高すぎると判断される可能性あり |

| 賠償予定額と実際の損害額の関係 | 賠償予定額が損害額より低い場合、実際の損害額を請求できる |

労働契約における禁止の理由

仕事に関する約束、つまり労働契約には、法律で禁じられていることがあります。その一つが、あらかじめ損害賠償の額を決めておく「賠償予定」です。労働基準法では、この賠償予定を原則として禁じています。なぜでしょうか。

仕事をする人、つまり労働者は、会社などの使用者と比べて弱い立場にあります。もし賠償予定が認められると、どうなるでしょうか。使用者は労働者に「もし約束を破ったら、多額のお金を払ってもらう」という契約を結ばせるかもしれません。そうなると、労働者は不当な働き方を強いられるおそれがあります。

例えば、会社を辞めたいと思った労働者がいたとします。ところが、「辞めたら高額の違約金を払うように」と約束させられていたとしたらどうでしょう。労働者は違約金を払うのが怖くて、辞めたくても辞められないかもしれません。これは、辞める自由を奪うことになります。

このような不当な状況を防ぎ、労働者の権利を守るのが労働基準法の目的です。ですから、賠償予定は禁止されているのです。労働者が安心して働けるようにするには、お金の心配をなくすことが大切です。賠償予定のように、労働者に重い負担を強いるかもしれない契約は認められないのです。

ただし、例外もあります。例えば、労働者側に重大な責任がある場合や、損害の発生について労働者に故意または重大な過失がある場合など、一定の条件を満たせば、賠償予定を認める判例もあります。これは、使用者を守るためというよりも、会社の財産を守るため、事業を守るために必要な措置と考えられています。しかし、このような場合でも、賠償額が不当に高額であれば、裁判所によって減額される可能性があります。つまり、労働者の権利を守るという原則は、常に守られなければならないのです。

禁止規定の例外

働く人の賃金からあらかじめ損害賠償金を差し引く約束をすることは、原則として禁じられています。これは、労働基準法という法律で定められた大切なルールです。労働者を不当な経済的負担から守るためのものです。しかし、このルールには例外があります。特別な事情がある場合、あらかじめ賠償額を決めておくことが認められるのです。

どのような場合に例外が認められるのでしょうか。一つは、労働者に特別な財産を預ける場合です。例えば、現金を取り扱う仕事や、高価な商品を管理する仕事などです。このような仕事では、労働者の故意や重大な不注意によって、会社に大きな損害が出る可能性があります。そこで、あらかじめ賠償額を決めておくことで、損害発生時の対応をスムーズにし、会社の経営を守ることを目的としています。

ただし、どんな金額でも設定できるわけではありません。賠償額は、損害の程度に見合った妥当な範囲内でなければなりません。労働者に過度な負担を強いるような高額な賠償額を設定することは許されません。これは、たとえ例外が認められる場合でも、労働者の生活を守るという法律の精神を忘れてはならないからです。

例えば、現金出納係が、自分の不注意で現金を紛失した場合、あらかじめ決められた賠償額を支払うことになります。しかし、その賠償額が、紛失した金額よりもはるかに高額であったり、その人の給料から考えてとても払えないような金額であったりすれば、それは違法となります。

この例外規定は、会社を守るためにあるのではありません。会社の業務を円滑に進めるため、そして、労働者と会社の双方にとって、より良い職場環境を作るために設けられたものです。そのため、この規定を適用する際には、法律の趣旨をよく理解し、慎重に判断する必要があります。

| 原則 | 賃金からの損害賠償金天引き禁止 |

|---|---|

| 目的 | 労働者を不当な経済的負担から守る |

| 例外 | 特別な財産を労働者に預ける場合、あらかじめ賠償額を決めておくことが認められる |

| 例 | 現金を取り扱う仕事、高価な商品を管理する仕事 |

| 例外の条件 | 損害の程度に見合った妥当な範囲内でなければならない |

| 違法な例 | 紛失した金額よりもはるかに高額な賠償額、労働者の給料から考えてとても払えないような金額 |

| 例外規定の趣旨 | 会社の業務を円滑に進めるため、労働者と会社双方にとってより良い職場環境を作るため |

まとめ

労働契約における損害賠償の額を、あらかじめ決めておくことを「賠償予定」と言います。これは、契約を結ぶ際に、もしも契約違反があった場合に備えて、支払うべき金額を前もって決めておく約束です。しかし、この賠償予定は、労働契約においては原則として認められていません。

なぜなら、労働契約は、労働者と使用者という立場が異なる者同士が結ぶ契約であり、労働者は使用者に対して弱い立場に置かれがちだからです。もし賠償予定が認められると、使用者が優位な立場を利用して、高額な賠償金を労働者に負担させることができてしまいます。例えば、会社の備品を壊してしまった場合、本来であれば損害の程度に応じて賠償金を支払えば良いものを、あらかじめ多額の賠償金を定めておくことで、労働者に不当な負担を強いることが可能になります。このような事態を防ぎ、労働者の権利と利益を守るため、労働基準法をはじめとする様々な法律で、賠償予定は禁止されているのです。

労働契約においては、労働者が安心して働ける環境を整備することが重要です。そのため、使用者による不当な条件の押し付けを防ぐための法律が数多く存在します。賠償予定の禁止も、そうした法律の一つです。労働基準法は、労働者の生活の安定と向上を図ることを目的とした法律であり、労働者を不当な扱いから守るための重要な役割を果たしています。

私たちが安心して働くためには、労働基準法をはじめとする労働関係の法律を理解し、自分の権利がどのように守られているのかを知ることが大切です。もしも、職場で不当な扱いを受けたり、疑問に思うことがあれば、労働基準監督署などの関係機関に相談することで、適切な助言や支援を受けることができます。安心して働ける環境を築くためには、労働者一人ひとりが自身の権利を意識し、守っていくことが必要です。