将来に備える任意後見制度

調査や法律を知りたい

『任意後見制度』って、将来自分がもし認知症になったら、自分の代わりに誰かにお金の管理とか生活の世話とかをしてもらうためのものですよね?

調査・法律研究家

そうです。まだ判断能力があるうちに、将来もし判断能力がなくなったときのために、あらかじめ誰に何を頼むかを決めておく制度です。自分で選んだ人に、自分の代わりに色々やってもらうことができるんです。

調査や法律を知りたい

なるほど。じゃあ、例えば自分の子供にお願いしておけばいいんですか?

調査・法律研究家

もちろん子供にお願いすることもできます。ただし、お願いする相手とどんなことをしてもらうかをきちんと決めて、公証役場で正式な書類を作っておく必要があります。また、あなたが判断能力がなくなったと判断された時点で、家庭裁判所が監督人を選任し、その監督人のもとで後見人が活動を開始します。

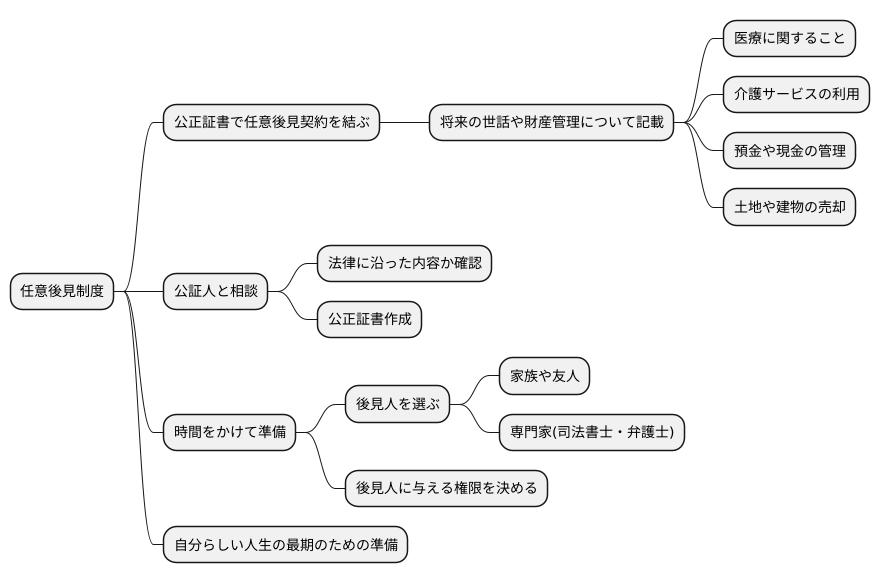

任意後見制度とは。

今はまだ自分のことは自分で決められるけれど、将来もし決められなくなってしまったときのために、あらかじめ信頼できる人に自分の生活や療養看護、お金の管理などを任せられるようにする制度があります。これを任意後見制度といいます。この制度では、誰に何を任せるのかを決めておく契約を、公正証書という特別な書類で作っておく必要があります。そして、実際に自分で決められなくなってしまった時点で、家庭裁判所が契約内容を監督する人を選び、その人を通して契約が効力を持ち始めます。

任意後見制度とは

人は誰でも年を重ね、身体や心の力が衰える時が来ます。そうなった時、自分の生活や財産を自分で管理することが難しくなるかもしれません。そんな将来に備え、元気なうちに自分の望む生活や財産管理の方法を決めておくことができるのが、任意後見制度です。

この制度では、信頼できる人、例えば親族や友人、専門家などに、将来自分の代わりに物事を判断し、行動してもらうようお願いすることができます。具体的には、介護サービスの契約や入院手続き、不動産の管理や売却、預貯金の出し入れなど、生活に関する様々なことを代理で行ってもらうことが可能です。

任意後見制度を利用することで、判断能力が低下した後に家族や親族間で意見が食い違い、トラブルに発展するのを防ぐことも期待できます。あらかじめ自分の意思を明確に示しておくことで、周りの人たちは安心してその意思を尊重し、協力してあなたを支えることができるでしょう。

例えば、どのような医療を受けたいか、どのような施設で生活したいか、財産をどのように使ってほしいかなどを、事前に細かく決めておくことができます。これらの希望は、公正証書として作成することで法的効力を持ちます。

近年、高齢化が進むにつれて、この任意後見制度の重要性はますます高まっています。自分の意思を尊重した、自分らしい生活を最期まで続けるための手段として、多くの人がこの制度に関心を寄せ、活用し始めています。将来の不安を少しでも和らげ、穏やかな日々を送るためにも、任意後見制度について考えてみる価値はあると言えるでしょう。

| 制度名 | 目的 | 内容 | メリット | 法的効力 |

|---|---|---|---|---|

| 任意後見制度 | 将来の判断能力低下に備え、生活や財産管理の方法を元気なうちに決めておく | 信頼できる人に、生活に関する様々なことの代理を依頼する(介護サービス契約、入院手続き、不動産管理・売却、預貯金の出し入れなど) |

|

公正証書として作成することで法的効力を持つ |

契約の重要性

人はいつか誰もが年老いて、判断力が鈍ってしまう時が来るかもしれません。そうなった時に、自分の財産や生活を自分で守ることが難しくなる場合に備えて、前もって準備をしておく仕組みが任意後見制度です。この制度を使うためには、公正証書という正式な書類で、任意後見契約を結ぶ必要があります。

この任意後見契約は、将来、自分がどのような世話を望むのか、財産をどのように管理してほしいのかを具体的に書き記したものです。契約内容は、自分の状態や希望に合わせて自由に決めることができます。例えば、病院でどのような治療を受けたいかといった医療に関することや、介護サービスの利用、銀行預金や現金をどのように管理してほしいか、土地や建物を売却するかどうかなど、幅広い事柄を契約に含めることが可能です。

契約を結ぶ際には、公証人という法律の専門家に相談しながら、内容をじっくりと検討することが大切です。公証人は、契約内容が法律に沿っているか、不備がないかなどを確認し、公正証書を作成してくれます。将来の自分の安心のために、時間をかけてしっかりと準備しておくことが重要です。例えば、信頼できる家族や友人に後見人になってもらうのか、あるいは司法書士や弁護士などの専門家にお願いするのかなど、誰に後見を頼むのかについても、前もってよく考えて決めておく必要があります。また、後見人に財産をどのように管理してほしいか、どの程度の権限を与えるかなども、具体的に決めておくことで、将来のトラブルを避けることができます。

任意後見契約は、自分らしく人生の最期を迎えるために、とても大切な準備です。元気なうちに、将来の自分のために、しっかりと考えておきましょう。

任意後見人の役割

自分自身で将来の備えをする任意後見制度では、まだ判断能力があるうちに、将来もし判断能力が衰えた場合に備えて、自分の代わりに財産管理や生活に関する事務を行ってくれる人(任意後見人)をあらかじめ決めておくことができます。

任意後見契約によって選ばれた人は、委託者(契約を結んだ本人)が、病気や老いなどによって、自分の生活や財産を管理する能力が十分でなくなった時に、後見人として活動を始めます。後見人は、契約で定められた内容に基づいて、委託者の生活や財産を守るために必要な様々な事務を行います。

例えば、医療や介護サービスの契約、老人ホームなどの施設への入居手続き、年金や預貯金の管理、不動産の売買など、委託者の生活に欠かせない様々なことを行います。また、委託者のために必要な買い物や、公共料金の支払いといった日常的な事務を行うこともあります。

後見人は、常に委託者の利益を一番に考えて、誠実に職務を行う必要があります。後見人の活動が適切かどうかを監視し、委託者の権利を守るために、家庭裁判所が選んだ任意後見監督人が後見人の活動内容をチェックします。任意後見監督人は、後見人が委託者の利益に反する行為をしていないか、契約通りに職務を行っているかなどを確認する役割を担います。これにより、後見制度の透明性と公正さが保たれ、委託者の権利が守られる仕組みとなっています。

任意後見制度は、将来の不安に備え、安心して生活を送るための重要な制度と言えるでしょう。

| 制度名 | 任意後見制度 |

|---|---|

| 目的 | 将来、判断能力が衰えた場合に備え、自身で財産管理や生活に関する事務を代行してくれる人(任意後見人)を事前に決めておく |

| 委託者 | 契約を結んだ本人 |

| 任意後見人 | 委託者の判断能力が不十分になった際に、契約に基づき、委託者の生活や財産を守るために必要な事務を行う人 |

| 後見人の役割 |

|

| 任意後見監督人 | 家庭裁判所が選任し、後見人の活動が適切か監視、委託者の権利を守る |

| 制度のメリット | 将来の不安に備え、安心して生活を送ることができる |

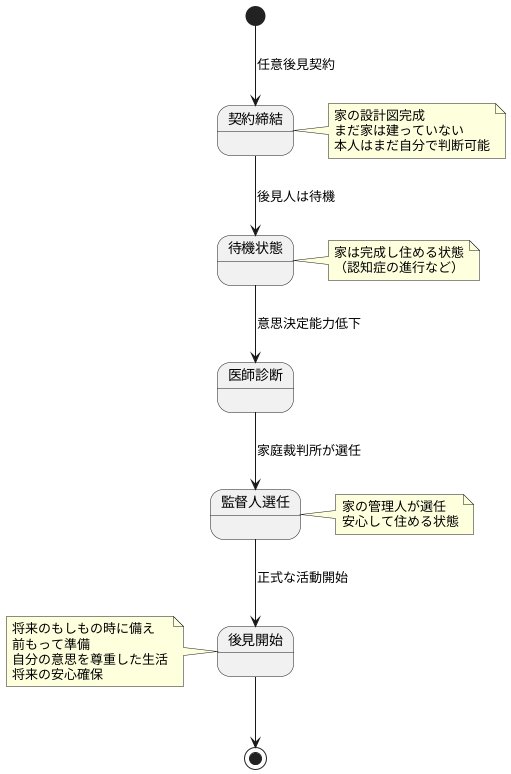

制度の開始時期

任意後見契約を結ぶだけでは、後見制度はすぐには始まりません。これは、準備を済ませたというだけで、実際に運用が始まるわけではないということです。例えるなら、家の設計図を完成させても、まだ家は建っていないのと同じです。契約を結んだ時点では、委託者の方はまだご自身の判断で物事を決めることができますので、後見人の方は何もすることができません。後見人の方は待機している状態です。

では、いつから後見制度が始まるのでしょうか。それは、委託者の方が、医師の診断によって意思決定能力が不十分だと判断された後です。判断能力が不十分というのは、例えば、認知症の進行などによって、日常生活を送る上で必要な判断が難しくなった状態を指します。家の例で言えば、家が完成して住めるようになった状態と言えるでしょう。

医師の診断を受け、判断能力の低下が確認されると、家庭裁判所が任意後見監督人を選びます。監督人は、後見人の方が正しく職務を遂行しているかを確認する役割を担います。後見監督人が選任された時点で、後見人の方は正式に活動を開始できるようになります。家の例えで言えば、家の管理人が選任され、安心して住めるようになった状態です。

つまり、任意後見制度は、将来のもしもの時に備えて、前もって準備をしておくための制度と言えるでしょう。元気なうちに契約を結んでおくことで、将来、もし判断能力が衰えてしまっても、自分の意思を尊重した生活を送ることができるようになります。これは、将来の安心を確保するための大切な備えと言えるでしょう。

将来設計の重要性

人生百年とも言われるこの時代、将来の生活設計は昔以上に大切になってきました。歳を重ねるごとに、健康状態や判断力が変わる可能性があり、それらに早めの備えが必要です。元気なうちに将来のことを考えて準備しておくことは、自分らしい人生を送る上で大きな意味を持ちます。

将来設計を考える上で、任意後見制度は心強い味方です。これは、将来、判断能力が衰えてしまった場合に備え、信頼できる人に自分の代わりに財産管理や生活に関する決定を委任する制度です。例えば、入院が必要になった時、介護施設を選ぶ時、あるいは日常の買い物や公共料金の支払いなど、様々な場面で自分の代わりに動いてもらうことができます。

任意後見契約は、公証役場で作成します。契約の内容は、自分の希望に合わせて自由に決めることができます。例えば、介護施設に入居する際の希望や、医療に関する考えなどを具体的に盛り込むことができます。また、信頼できる人を選んで後見人になってもらうことも重要です。家族や親族、あるいは弁護士などの専門家にお願いすることもできます。誰に後見人をお願いするかは、十分に時間をかけて検討し、信頼できる相手を選びましょう。

元気なうちに、家族や信頼できる人と将来について話し合う機会を持つことは大切です。自分の希望や考えを伝え、周りの理解を得ておくことで、将来への不安を和らげることができます。また、任意後見制度についてもっと詳しく知りたい場合は、専門家、例えば弁護士や司法書士に相談してみるのも良いでしょう。専門家のアドバイスを受けることで、より具体的なイメージを持つことができ、安心して将来設計を進めることができます。将来の不安を減らし、心穏やかな生活を送るために、任意後見制度の活用を考えてみてはいかがでしょうか。

| テーマ | 重要点 |

|---|---|

| 将来設計の重要性 | 人生100年時代において、健康状態や判断力の変化に備えた早めの準備が必要。 |

| 任意後見制度 | 将来、判断能力が衰えた場合に備え、信頼できる人に財産管理や生活に関する決定を委任する制度。 |

| 任意後見契約 | 公証役場で作成し、内容は自分の希望に合わせ自由に決定可能。介護施設入居希望や医療に関する考えなどを盛り込む。 |

| 後見人の選定 | 信頼できる人(家族、親族、弁護士など)を選定。十分な時間をかけて検討。 |

| 事前の話し合い | 家族や信頼できる人と将来について話し合い、希望や考えを共有。 |

| 専門家への相談 | 弁護士や司法書士等の専門家に相談し、具体的なアドバイスを受ける。 |

| 任意後見制度の活用 | 将来の不安を減らし、心穏やかな生活を送るために検討。 |