行使上の一身専属権:権利行使の特殊性

調査や法律を知りたい

先生、『行使上の一身専属権』って難しいですね。慰謝料請求権以外にはどんなものがありますか?

調査・法律研究家

いい質問だね。慰謝料請求権以外にも、例えば、離婚請求権、親子関係不存在確認請求権、認知請求権などが行使上の一身専属権にあたります。これらは、どれも権利者の意思に基づいて行使される権利で、他の人には行使を代わってもらうことができない権利なんだ。

調査や法律を知りたい

なるほど。つまり、すごく個人的な権利ってことですね。財産権とは違うんですね。

調査・法律研究家

その通り!権利の種類としては、財産権ではなく、身分権や人格権といった、個人の権利に属するものが多いね。重要なのは、権利の性質ではなく、権利の行使が権利者本人の意思によってのみ行使されるかどうか、という点にあるんだよ。

行使上の一身専属権とは。

ある権利は、その性質上、特定の人だけが使うことができます。このような権利を、その人だけに属する権利と言います。その中でも、権利を行使するかどうかは、権利を持っている人の意思によって決まるものを、行使上、その人だけに属する権利と言います。この権利は、他の人が代わりに使うことはできません。具体的な例としては、慰謝料を請求する権利が挙げられます。

権利の行使と一身専属権

法律の世界では、権利を持つ人がその権利を行使することは当然のことです。しかし、中には権利の性質上、特定の人しか行使できない権利があります。これを一身専属権と言います。一身専属権とは、文字通り、その人の身にのみ属する権利であり、他人が代わりに権利を行使することは認められません。

例として、画家の創作活動における権利を考えてみましょう。画家が自分の絵画を売却する権利は、画家本人しか行使できません。他人が画家の絵を勝手に売却することは法律で禁じられていますし、たとえ画家が他人に売却を頼んだとしても、その人は代理として売却することはできません。売買契約という行為自体が画家本人しか行えない行為だからです。同様に、画家が自分の絵画を展示する権利、複製を作る権利なども、すべて画家自身にのみ認められた一身専属権です。

一身専属権は、人格と密接に結びついている権利であるため、その性質上、他人に譲ったり、相続させることはできません。仮に譲渡や相続が認められると、権利の行使が本来の権利者以外の人によって行われることになり、権利の趣旨が損なわれてしまうからです。例えば、著名な画家の死後、その画家の画風を真似た絵が、相続人によって勝手に売買されてしまうと、画家の評価や芸術的価値が大きく損なわれる可能性があります。このような事態を防ぐためにも、一身専属権は譲渡や相続ができないものとされているのです。

このように、一身専属権は、権利の主体に強く結びついた、非常に個人的な権利と言えるでしょう。この権利は、個人の創造性や人格を保護する上で重要な役割を果たしています。そのため、一身専属権の理解は、法律の世界だけでなく、日常生活においても重要です。

| 権利の種類 | 説明 | 譲渡・相続 | 例 |

|---|---|---|---|

| 一身専属権 | 特定の人しか行使できない権利。他人に譲渡や相続はできない。人格と密接に結びついている。 | 不可 | 画家の創作活動における権利(絵画の売却、展示、複製など) |

行使上の一身専属権の意義

人が権利を持つということは、その権利を行使できるということを意味します。しかし、全ての権利が誰によってでも行使できるわけではないことをご存知でしょうか。権利の中には、権利を持っている本人しか行使できないもの、すなわち「行使上の一身専属権」と呼ばれるものがあります。これは、権利の行使が、その権利を持っている人の意思に委ねられている権利のことを指します。簡単に言うと、その人自身が権利を行使するかしないかを自由に決めることができる権利です。

行使上の一身専属権の代表的な例として、慰謝料請求権が挙げられます。慰謝料請求権とは、精神的な苦痛を受けた人が、その苦痛を与えた加害者に対して、金銭による損害賠償を求める権利です。この権利は、非常に個人的なものです。なぜなら、精神的な苦痛の感じ方は人それぞれであり、その苦痛に対する金銭的な評価もまた、本人しか行うことができないからです。そのため、慰謝料請求権は、被害を受けた本人だけが請求できる権利となっています。

例えば、交通事故で怪我を負った場合、治療費や休業損害などの金銭的な損害は、家族などが代理で請求することも可能です。しかし慰謝料は、怪我による身体の痛みや、事故の恐怖による精神的な苦痛に対する賠償なので、本人が請求するかどうかを自由に決めることができます。他人が代わりに請求することはできません。また、たとえ大きな苦痛を受けたとしても、本人が請求しないことを選んだ場合、誰にもそれを強制することはできません。

このように、慰謝料請求権は、権利者本人の意思に基づいてのみ行使できる権利であり、まさに「行使上の一身専属権」の典型例と言えるでしょう。権利の内容や性質によって、誰が権利を行使できるかが異なることを理解することは、私たちの権利を守る上で非常に大切です。

| 権利の種類 | 説明 | 行使者 | 例 |

|---|---|---|---|

| 行使上の一身専属権 | 権利者本人の意思でのみ行使可能な権利 | 権利者本人 | 慰謝料請求権 |

| (行使上の一身専属権ではない権利) | 代理人による行使も可能な権利 | 権利者本人または代理人 | 治療費、休業損害の請求権 |

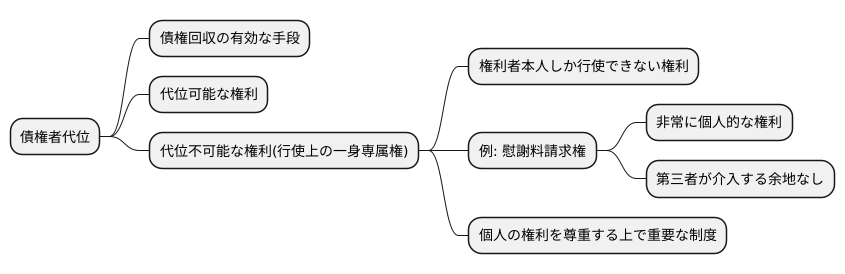

債権者代位との関係

お金を貸した相手が返済してくれない、こんな状況に直面した人は少なくないでしょう。このような時、債権者は債務者に代わり、債務者が第三者に対して持つ権利を行使して、債務の弁済に充てることができます。これを債権者代位と言います。債権者代位は、債権回収の有効な手段となりますが、すべての権利が対象となるわけではありません。中には、債権者代位の対象とならない権利、すなわち「行使上の一身専属権」が存在します。

行使上の一身専属権とは、文字通り権利者本人しか行使できない権利のことです。他人が代わりに行使することは認められていません。それでは、なぜこのような権利が存在するのでしょうか。それは、権利の性質そのものに基づいています。例えば、慰謝料請求権を考えてみましょう。慰謝料請求権は、精神的な苦痛を受けた人が、その苦痛を金銭で償ってもらう権利です。この権利は、非常に個人的な権利であり、他人が代わりに請求することは、権利の趣旨に相容れません。慰謝料は、被害者本人が受けた苦痛に対して支払われるものであり、第三者が介入する余地はありません。

債務者が第三者に対して慰謝料請求権を持っているとします。債務者がお金を返済してくれない場合、債権者はこの慰謝料請求権を債権者代位によって行使できるでしょうか。答えはノーです。慰謝料請求権は、行使上の一身専属権にあたるため、債権者代位の対象外となります。債権者は、債務者に代わって慰謝料を請求することはできません。このように、行使上の一身専属権は、債権者代位権の行使を制限する役割を果たしています。債権者代位は強力な権利ですが、行使上の一身専属権を盾にすることで、権利者は自身の権利を守ることができるのです。これは、個人の権利を尊重する上で重要な制度と言えるでしょう。

具体的な事例と考察

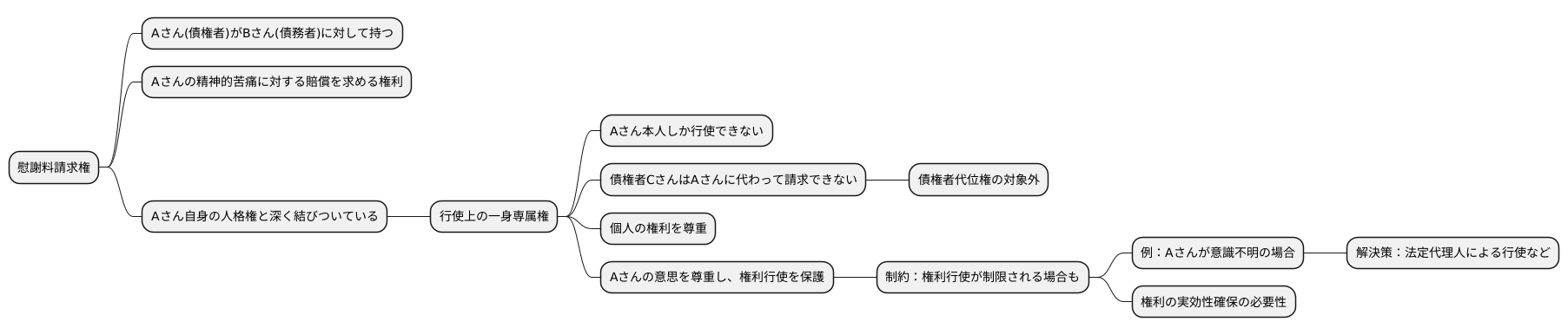

交通事故による怪我は身体への損害だけでなく、心にも深い傷を残します。今回の事例では、交通事故で怪我を負い、精神的な苦痛を受けたAさんがいます。加害者Bさんは、Aさんに対して慰謝料を支払う義務があると考えられます。Aさんは、Bさんに対して慰謝料を請求する権利、つまり慰謝料請求権を持っています。慰謝料請求権は、Aさん自身の人格権と密接に結びついているため、Aさん本人が請求しない限り、誰もBさんから慰謝料を回収することはできません。たとえAさんが多額の借金を抱えていて、債権者CさんがAさんの代わりに慰謝料を請求しようとしても、それは認められません。

なぜなら、慰謝料請求権は、行使上の一身専属権だからです。行使上の一身専属権とは、権利者本人しか行使できない権利のことを指します。慰謝料請求権は、Aさんの精神的な苦痛に対する賠償を求める権利であり、Aさん自身の人格権と深く結びついています。そのため、Aさん以外の第三者、たとえ債権者であっても、この権利を行使することはできません。これは、債権者代位と呼ばれる制度の対象外となります。債権者代位とは、債務者が第三者に対して債権を持っているにもかかわらず、その債権を行使しない場合に、債権者が債務者に代わってその債権を行使できる制度です。しかし、慰謝料請求権のように一身専属権である場合は、この制度は適用されません。

このように、行使上の一身専属権は、権利者本人の意思を尊重し、権利の行使を保護する上で重要な役割を果たしています。Aさんが慰謝料を請求するかどうかは、Aさん自身の判断に委ねられるべきであり、他人が介入することは許されません。これは、個人の権利を尊重するという観点から非常に重要です。しかし、権利の行使が制限されるという側面も存在します。例えば、Aさんが重傷を負って意識不明の状態になった場合、Aさん自身が慰謝料を請求することはできません。このような場合、Aさんの権利が事実上行使できなくなる可能性があります。そのため、権利の実効性確保という観点からは、慎重な運用が求められます。具体的には、法定代理人による行使を認めるなど、状況に応じた柔軟な対応が必要となるでしょう。

権利保護の観点

人が受けた損害を償わせるために金銭を請求する権利、特に精神的な苦痛に対して請求する権利は、その人自身の人格や尊厳に深く結びついています。そのため、この権利を行使するかしないかは、その人自身の意思に委ねられるべきであり、他人が勝手に介入できるものではありません。これを法律用語で「行使上の一身専属権」といいます。

この制度は、権利を持つ人の意思を尊重し、権利の行使を適切に保護するために重要な役割を果たしています。例えば、誰かが事故で怪我をして慰謝料を請求できる場合、その請求をするかしないかは、怪我をした本人だけが決められます。他人が、たとえ家族や親しい友人であっても、本人に代わって請求することはできません。また、その人が借金を抱えていたとしても、債権者がその借金の代わりに慰謝料を請求することも許されません。

もし慰謝料請求権が他人に利用されたり、金銭のように扱われたりするようなことがあれば、権利を持つ人の尊厳は深く傷つけられます。精神的な苦痛に対する賠償を求める権利は、まさにその苦痛を和らげるためのものなのに、それが他人の利益のために利用されてしまっては、本来の目的が損なわれてしまうでしょう。行使上の一身専属権は、このような不当な権利行使を未然に防ぎ、被害を受けた人の人格権を守っています。

さらに、この制度は権利の濫用を防ぐ役割も担っています。もし慰謝料請求権を他人に譲渡したり、債権回収の手段として利用できるとしたら、どうなるでしょうか。債権者は自分の利益を優先して、過度に高額な慰謝料を請求するかもしれません。あるいは、実際にはそれほど苦痛を受けていないにもかかわらず、慰謝料を請求するように仕向けるかもしれません。行使上の一身専属権は、このような権利の濫用を防ぎ、公正な社会を実現するために必要な制度なのです。

| 権利 | 説明 | 例 | 制度の役割 |

|---|---|---|---|

| 損害賠償請求権 (特に慰謝料請求権) |

人が受けた損害を償わせるために金銭を請求する権利。精神的な苦痛に対して請求する権利は人格や尊厳に深く結びついている。 | 事故で怪我をして慰謝料を請求できる場合、請求するかは怪我をした本人だけが決められる。 | 権利を持つ人の意思を尊重し、権利の行使を適切に保護する。 |

| 行使上の一身専属権 | 権利の行使を本人のみに限定する権利。他人が介入したり、権利を金銭のように扱うことを防ぐ。 | 家族や友人、債権者であっても、本人に代わって慰謝料請求することはできない。 |

|