弁済:債務の終わり方

調査や法律を知りたい

『弁済』って、お金を返すことだけですか?

調査・法律研究家

いい質問だね。お金を返すことも弁済の一つだけど、それだけではないんだよ。広く言うと、約束を果たすことで債務が消えることを『弁済』というんだ。

調査や法律を知りたい

じゃあ、お金以外でも『弁済』になるんですか?

調査・法律研究家

そうだよ。例えば、物を渡す約束をしていたら、それを渡すことも弁済になる。約束の内容によって、弁済の形は変わるんだね。

弁済とは。

『支払い』(借りたお金や物を返すこと、または約束したことを実行することを指します。例えば、売買契約において、買主がお金を払い、売主が商品を渡す行為も、この支払いに含まれます。)について

弁済とは

「弁済」とは、簡単に言うと約束事を果たすことです。お金を借りたら返す、物を買ったら代金を払う、頼まれごとをしたら実行する、など色々な場面で使われます。

もう少し詳しく説明すると、何かをしてもらえる権利を持つ人(債権者)に対し、その権利の内容に沿って果たすべき務め(債務)を持つ人(債務者)が、きちんと務めを果たすことを指します。これを法律の言葉で「債務の履行」と言い、弁済によって債務は消滅します。

例えば、お金を借りた場合、お金を返すことが弁済です。お金を返すことで、借りたお金に対する債務はなくなります。商品を買った場合、その代金を支払うことが弁済です。代金を支払うことで、商品の代金に対する債務はなくなります。また、仕事を引き受けた場合、きちんと仕事を仕上げることも弁済にあたります。仕事を仕上げることで、仕事に対する債務はなくなります。

このように、弁済は様々な形を取り、金銭のやり取りだけでなく、仕事の完成なども含まれます。弁済は、約束事をきちんと果たすことであり、社会における様々な取引や契約を円滑に進める上で非常に重要です。弁済によって、債務者は負っていた義務から解放され、債権者は自分が持つ権利を実現することができます。

弁済は、単に物やお金のやり取りだけでなく、債務者が債権者に対して負っている義務をきちんと果たすことを広く意味する言葉です。これにより、人々の間の信頼関係が生まれ、社会全体が円滑に機能することに繋がります。

| 行為 | 説明 | 弁済による効果 |

|---|---|---|

| お金を借りる | お金を返すことが弁済 | 借りたお金に対する債務がなくなる |

| 商品を買う | 代金を支払うことが弁済 | 商品の代金に対する債務がなくなる |

| 仕事を引き受ける | きちんと仕事を仕上げることが弁済 | 仕事に対する債務がなくなる |

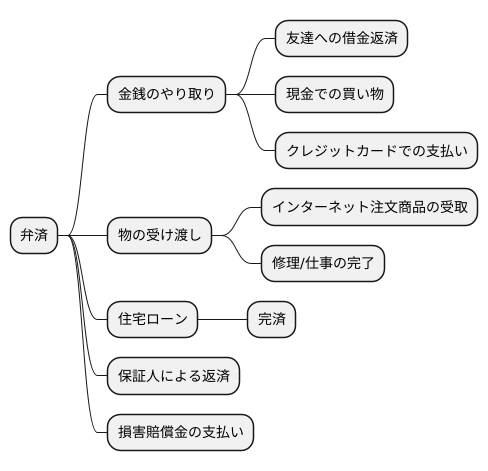

弁済の具体例

弁済とは、簡単に言えば、借りたものを返す、約束したことを果たすことです。私たちの暮らしの中で、実に様々な場面で弁済が行われています。いくつか具体例を見ていきましょう。

まず、お金の貸し借りで考えてみましょう。例えば、友達に一万円を借りていたとします。後日、その一万円を返せば、それは弁済です。同じように、お店で買い物をした時に、現金で支払う行為も弁済です。クレジットカードを使った場合も、後日カード会社を通じてお店に支払いが行われるため、これも弁済にあたります。

お金のやり取りだけでなく、物の受け渡しも弁済にあたります。例えば、インターネットで注文した商品が届けば、それは売買契約に基づく弁済です。また、誰かに何かを修理してもらったり、仕事を頼んだりした場合、その作業が完了した時点で弁済となります。

もう少し複雑な例として、住宅ローンを考えてみましょう。住宅ローンは、長期間にわたり毎月お金を返済していく必要があります。そして、最終的に全ての支払いを終えれば、それはローンの完済、つまり弁済です。長年かけて返済してきた義務が、最後の支払によって消滅するのです。

また、保証人が債務者の代わりに借金を返済した場合も、弁済とみなされます。保証人は本来債務者ではありませんが、債務者が返済できない場合に代わりに返済する義務を負っています。そのため、保証人が返済した時点で、債務は消滅し、弁済が完了します。

損害賠償も弁済の一つの形です。例えば、交通事故を起こして相手に怪我をさせてしまった場合、損害賠償金を支払う義務が生じます。この賠償金を支払うことも、法律上の義務を果たすという意味で弁済にあたります。

このように、弁済は金銭のやり取りだけでなく、物の受け渡しや仕事の完了、さらには法律上の責任を果たすなど、様々な形をとります。重要なのは、債務の内容が適切に果たされ、債権者が満足することです。弁済について正しく理解することは、円滑な社会生活を送る上で非常に重要です。

弁済と相殺

お金のやり取りにおいて、借りたお金を返すことを弁済と言いますが、似たような仕組みに相殺というものがあります。相殺とは、お互いに貸し借りがある場合に、その金額を差し引いて帳消しにすることです。例えば、山田さんが田中さんに一万円貸していて、同時に田中さんも山田さんに五千円貸している場合を考えてみましょう。それぞれ別々に返済しようとすると、山田さんは田中さんに一万円を返し、田中さんは山田さんに五千円を返すことになります。しかし、相殺を利用すれば、山田さんは田中さんに五千円だけ渡せば、それで貸し借りは終わりです。このように、相殺は個別に返済するよりも手続きを簡単にすることができるのです。

しかし、相殺は自分の都合だけで勝手にできるものではありません。一定の条件を満たす必要があるのです。弁済も相殺も、どちらも借金をなくすための方法ですが、その仕組みは違います。弁済は、借りた人が貸した人に、借りたお金や物を返すことで借金を消す方法です。一方、相殺は、お互いの貸し借り金額を差し引くことで借金を消す方法です。状況に応じて、弁済と相殺を使い分けることが大切です。

相殺は弁済と同じように、お金のやり取りを簡単にして、借金を整理する手間を省く効果があります。特に、大きな金額の取引や、複雑な貸し借りの関係がある場合には、相殺はとても役に立つでしょう。しかし、相殺の条件や効果をきちんと理解していないと、予期せぬ問題に巻き込まれる可能性もあります。ですから、相殺を利用する際には、その仕組みに関する正しい知識を持つことが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 相殺の定義 | お互いに貸し借りがある場合に、その金額を差し引いて帳消しにすること。 |

| 相殺のメリット | 個別に返済するよりも手続きを簡単にすることができる。 大きな金額の取引や、複雑な貸し借りの関係がある場合に特に役立つ。 |

| 相殺の条件 | 一定の条件を満たす必要がある。(※詳細は本文に明記なし) |

| 弁済との違い | 借りた人が貸した人に借りたお金や物を返すことで借金を消す方法。相殺は、お互いの貸し借り金額を差し引くことで借金を消す方法。 |

| 相殺の注意点 | 相殺の条件や効果をきちんと理解していないと、予期せぬ問題に巻き込まれる可能性もあるため、正しい知識を持つことが重要。 |

弁済と代物弁済

お金を返す代わりに、別の財産で返すことを代物弁済といいます。たとえば、お金の代わりに土地や建物、金や宝石などを渡して借金を返すことがあります。これは、お金を借りた人と貸した人、両方の合意が必要です。貸した人が、お金の代わりに別の財産を受け取ることに同意すれば、借金は帳消しになります。

しかし、貸した人は、必ずしも代物弁済を受け入れる必要はありません。お金で返済するように求めることもできます。お金で返すのが難しい場合に、この代物弁済という方法が使われます。貸した人にとっても、渡された財産に価値があれば、お金で返してもらうよりも得になることもあります。

代物弁済には、いくつか注意すべき点があります。まず、渡す財産の価値をきちんと調べなければなりません。土地や建物の場合は、専門家に鑑定してもらう必要があるでしょう。また、財産の所有権をきちんと移転する手続きも必要です。所有権がはっきりしないと、後でトラブルになる可能性があります。たとえば、土地に抵当権が設定されている場合は、その抵当権を抹消する手続きが必要です。

さらに、税金についても注意が必要です。代物弁済によって、貸した人に税金がかかる場合があります。たとえば、土地を受け取った場合、その土地の取得にかかる税金を支払う必要があるかもしれません。また、借りた人にも税金がかかる場合があります。たとえば、土地を売ったのと同じように扱われ、利益が出た場合には税金を支払う必要があるかもしれません。

このように、代物弁済は便利な方法ですが、複雑な手続きが必要となる場合もあります。そのため、代物弁済を行う場合は、法律の専門家などに相談し、正しい手続きを行うことが大切です。専門家に相談することで、トラブルを避けるだけでなく、税金についても適切なアドバイスを受けることができます。代物弁済は、借りた人、貸した人、双方にとって良い結果となる場合に有効な手段です。しかし、手続きには注意が必要なので、慎重に進めることが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | お金の代わりに、別の財産(土地、建物、金、宝石など)で借金を返すこと。 |

| 合意 | 債権者と債務者、双方の合意が必要。債権者は代物弁済を受け入れる義務はない。 |

| メリット |

|

| 注意点 |

|

| 推奨事項 | 法律の専門家への相談。 |

弁済の重要性

お金を返すことは、私たちの暮らしや会社の活動を円滑に進める上でとても大切なことです。約束を守ってお金をきちんと返すことで、人々の間の信頼が生まれ、活発な商売につながります。逆に、お金を返さなかったり、返すのが遅れたりすると、商売が停滞し、社会全体に悪い影響を与える可能性があります。

お金を返すことは、ただお金のやり取りをするだけではありません。社会の秩序を守る大切な要素です。例えば、誰かが商品を買ったのに代金を支払わないと、商品の提供者は損をしてしまいます。このような不公平を防ぐために、お金を返すという行為は法律で守られています。商品を売った人は、買った人にお金を請求する権利があり、買った人はお金を返すことで、支払いの義務から解放されます。

これらの権利と義務は、民法といった法律で定められており、社会の公正さを保つ上で大切な役割を担っています。例えば、お金を返す期日を過ぎても支払わない場合、法律に基づいて遅延損害金を請求されることがあります。また、裁判を起こして、強制的に支払いを求めることも可能です。このように、法律は、お金を返すという行為を保障することで、取引の安全を守り、経済活動を支えています。

お金を返すことは、私たちの普段の生活から会社の活動まで、あらゆる経済活動の土台となっています。買い物をしたり、家や車を買ったり、会社がお金を借りたりする時など、私たちは常に「お金を返す」ということを前提に行動しています。そのため、お金を返すことに関するルールや仕組みを正しく理解し、適切に運用することは、社会全体の発展に欠かせません。お金をきちんと返すことで、信頼関係が築かれ、より活発な経済活動が実現するのです。

| お金を返すことの重要性 | 詳細 | 関連法 |

|---|---|---|

| 信頼の構築と商売の活性化 | 約束を守りお金を返すことで、人々の信頼が生まれ、活発な商売につながる。 | |

| 社会秩序の維持 | お金を返すことは社会の秩序を守る大切な要素。不払いは不公平を生み出す。 | 民法 |

| 権利と義務の保障 | 商品提供者は代金請求の権利、購入者は支払い義務を持つ。 | 民法 |

| 取引の安全と経済活動の支援 | 法律は支払いを保障し、取引の安全を守り、経済活動を支える。 遅延損害金請求や裁判による強制執行が可能。 |

民法 |

| 経済活動の土台 | あらゆる経済活動は「お金を返す」ことを前提に行動している。 | |

| 社会全体の発展 | お金を返すルールや仕組みの理解と適切な運用は社会の発展に不可欠。 |