親の懲戒権:どこまで許される?

調査や法律を知りたい

先生、『懲戒権』って、親が子どもをどれだけでも叱っていい権利ってことですか?

調査・法律研究家

いいえ、そうではありません。子どもを守るために必要な範囲で叱る権利のことです。例えば、宿題をしなかったり、嘘をついたりした場合に叱ったり、反省させるために一定の家事を手伝わせたりすることは懲戒権の範囲内と考えられます。

調査や法律を知りたい

じゃあ、どんなに悪いことをしても、叩いたりするのはダメなんですよね?

調査・法律研究家

その通りです。体罰は子どもの心身を傷つけるので、懲戒権の範囲外です。たとえ悪いことをしたとしても、体罰のように子どもを傷つける行為は許されません。言葉で丁寧に言い聞かせたり、適切な行動を促したりするようにしましょう。

懲戒権とは。

子どもを育てる中で、しつけとして指導したり、時には罰を与える権利のことを「懲戒権」と言います。法律では、親や親に代わる保護者は、子どものためになる範囲で、しかったり罰を与えたりできると決めています。

懲戒権とは

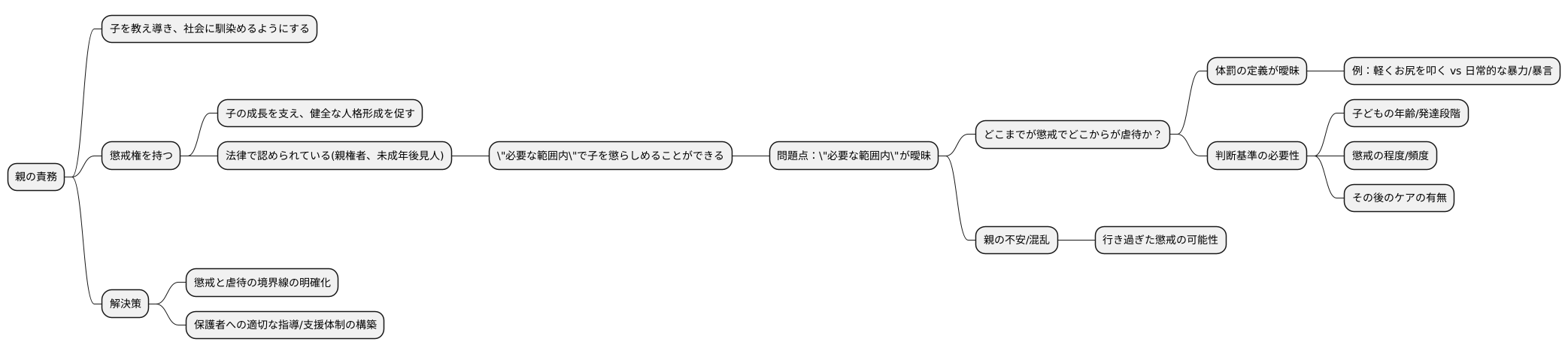

子を育てる親には、子を教え導き、社会に馴染めるようにする責務があります。この責務を果たすため、親には一定の範囲で子を懲らしめる権利が認められており、これを懲戒権と言います。これは、親が子の成長を支え、健全な人格形成を促す責任を負っていることの裏返しでもあります。法律上も、親権者や未成年後見人は、子の監護教育のため、必要な範囲内で子を懲らしめることができると明記されています。

しかし、この「必要な範囲内」という言葉が、非常にあいまいで解釈の幅が広いことが問題となっています。体罰を加えることや、長時間にわたって叱り続けること、食事を与えないことなど、どこまでが懲戒の範囲内であり、どこからが虐待となるのか、その境界線は常に議論の的となっています。法律には体罰を禁じる旨が明記されているものの、具体的にどのような行為が体罰にあたるのか明確な基準が設けられていないため、個々のケースで判断が分かれることも少なくありません。

例えば、軽くお尻を叩くことは懲戒とみなされることもありますが、一方で、日常的に暴力を振るったり、暴言を浴びせたりすることは、明らかに虐待にあたります。また、子どもの年齢や発達段階、懲戒の程度や頻度、その後のケアの有無など、様々な要素を総合的に考慮する必要があります。この曖昧さが、親の不安や混乱を招き、行き過ぎた懲戒につながる可能性も懸念されています。そのため、社会全体で子どもの権利を守り、健やかな成長を支えるために、懲戒と虐待の境界線について、より具体的な基準を設けること、保護者への適切な指導や支援体制の構築などが求められています。

懲戒と虐待の境界線

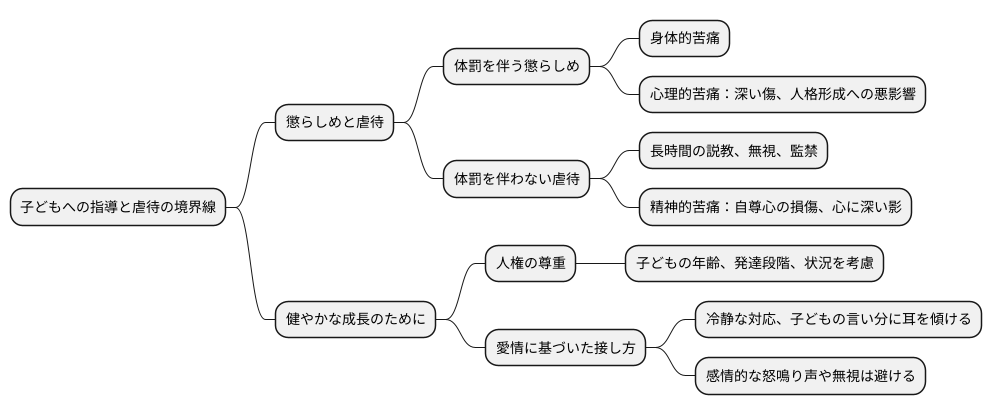

人が成長していく過程で、教え諭したり、時には叱ったりすることは必要不可欠です。しかし、どこまでが正しい導きであり、どこからが許されない行為となるのか、その境界線は非常に難しい問題です。特に、子どもに対する「懲らしめ」と「虐待」の線引きは、常に議論の的となっています。

体罰を伴う懲らしめは、身体的な痛みを与えるだけでなく、子どもの心に深い傷を刻み、人格形成に悪影響を及ぼす可能性があります。度を越した体罰は、明らかに虐待にあたります。叩く、蹴るといった身体への直接的な暴力はもちろんのこと、長時間立たせ続ける、食事を与えないといった行為も、子どもの心身を傷つける虐待です。

しかし、体罰を伴わない場合でも、虐待となるケースがあります。長時間にわたる説教や、無視、必要以上に子どもを閉じ込めるといった行為は、精神的な苦痛を与え、子どもの健やかな成長を阻害する可能性があります。これらは、目に見える傷は残さないものの、子どもの自尊心を傷つけ、心に深い影を落とすという意味で、身体的な暴力と同じくらい深刻な問題です。

子どもを教え導く上で最も大切なのは、子どもの人権を尊重し、人格形成に悪影響を与えないようにすることです。そのためには、子どもの年齢や発達段階、置かれている状況などをよく考え、適切な方法を選ぶ必要があります。幼い子どもに、大人と同じように複雑な理屈を説明しても理解できません。また、発達段階によっては、同じ行為でも受け止め方が大きく異なる場合があります。

常に子どもの最善の利益を第一に考え、愛情を持って接することが大切です。自分の感情に任せて怒鳴ったり、子どもを無視したりする行為は、決して子どものためになる懲らしめとは言えません。冷静に子どもの言い分にも耳を傾け、なぜそのような行動をとったのかを理解しようと努める姿勢が重要です。子どもは、大人の愛情と理解の中でこそ、健やかに成長していくことができます。

法律で認められた懲戒の範囲

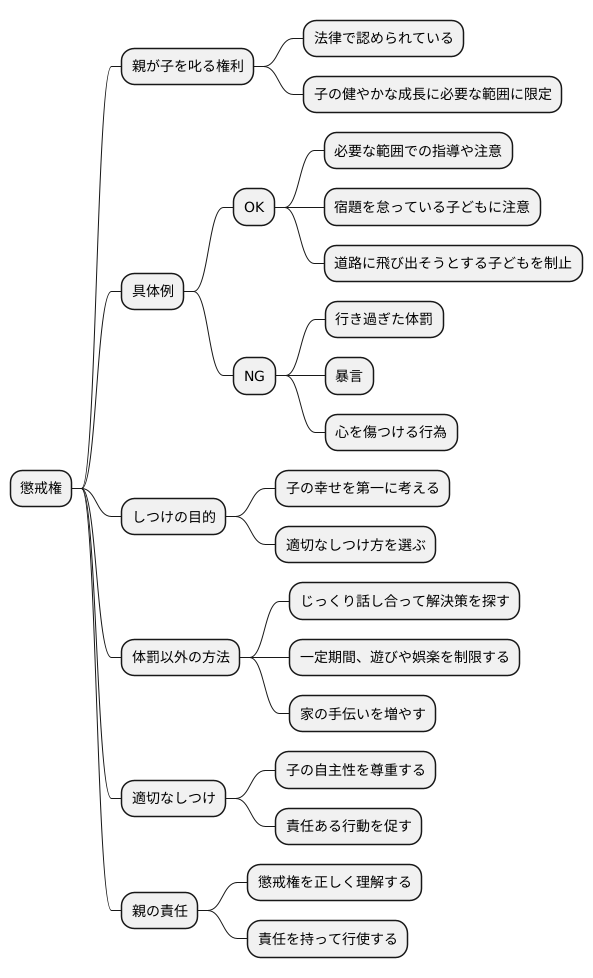

親が子を叱る権利、すなわち懲戒権は、法律によって認められています。しかし、これは無制限に認められているわけではなく、子の健やかな成長に必要な範囲に限定されています。具体的にどのような行為が許されるのかは、法律に細かく書かれているわけではありません。そのため、社会一般の考え方や、現代の社会情勢、子の年齢といった様々な要素を考慮して、その都度判断する必要があります。

一般的には、子の行いが悪いときや、危険な行動を止めさせるときなど、必要な範囲での指導や注意は懲戒権の範囲内と考えられます。例えば、宿題を怠っている子どもに注意したり、道路に飛び出そうとする子どもを制止したりする行為は、懲戒権の範囲内と言えるでしょう。しかし、たとえしつけの目的であっても、行き過ぎた体罰や暴言、心を傷つけるような行為は決して許されません。常に子の幸せを第一に考え、適切なしつけ方を選ぶ必要があります。

体罰に頼るだけでなく、他の方法も検討することが大切です。例えば、じっくり話し合って解決策を探ったり、一定期間、遊びや娯楽を制限したりする方法もあります。また、家の手伝いを増やすといった方法も考えられます。子の自主性を尊重しながら、責任ある行動を促すことが、適切なしつけにつながります。

懲戒権は、親が子を守るため、そして健やかに育てていくために認められた権利です。この権利を正しく理解し、責任を持って行使することが、親としての重要な役割と言えるでしょう。

懲戒権の誤解と注意点

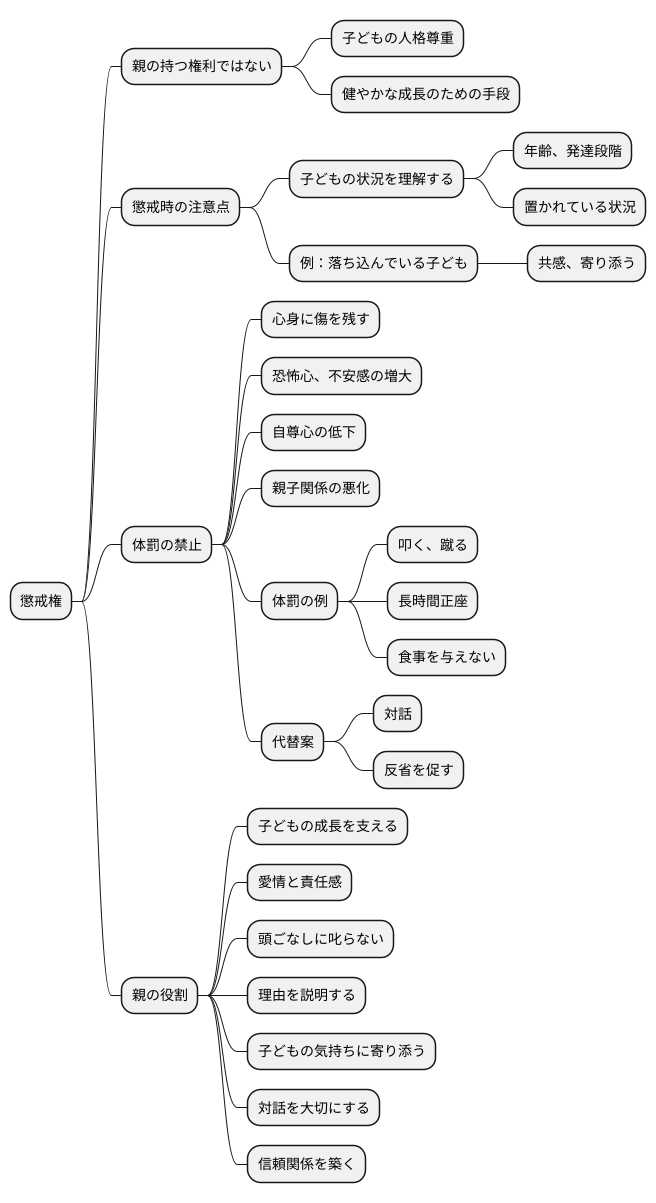

親の持つ懲戒権とは、子どもを思い通りにできる権利ではないということを、まず理解する必要があります。子どもにも当然、人として大切にされる権利があり、その人格は尊重されなければなりません。懲戒権は、子どもの健やかな成長を支えるための手段であり、親の感情でむやみに使っていいものではありません。親の都合や感情のはけ口として、子どもに体罰を加えたり、暴言を浴びせたりすることは許されません。

懲戒を行う際は、子どもの年齢や発達段階、置かれている状況をしっかりと見極める必要があります。幼い子どもと、思春期を迎えた子どもでは、理解力や感情の制御能力が違います。また、同じ年齢の子どもでも、置かれている環境や状況によって、適切な指導方法は変わってきます。例えば、友達とのトラブルで落ち込んでいる子どもに厳しく叱るよりも、まずは話を聞いて共感し、寄り添うことが大切です。状況に応じて、適切な言葉かけや行動を心がけましょう。

体罰は、子どもの心身に深刻な傷を残す可能性があるため、絶対に避けるべきです。叩く、蹴るといった身体的な暴力だけでなく、長時間正座させる、食事を与えないといったことも体罰に当たります。体罰は、子どもの恐怖心や不安感を増大させ、自尊心を傷つけ、親子関係にも悪影響を及ぼします。体罰に頼らず、子どもに反省を促し、望ましい行動を促す方法を考えなければいけません。例えば、悪いことをした理由を丁寧に聞き、何が良くなかったのかを一緒に考え、今後どうすればいいのかを話し合うなど、対話を通じて解決していくことが大切です。

親は、子どもの成長を支える存在です。愛情と責任感を持って、懲戒権を行使しなければなりません。頭ごなしに叱るのではなく、なぜいけないのかをきちんと説明し、子どもの気持ちに寄り添うことが重要です。子どもとの信頼関係を築き、日頃から対話を大切にすることで、より良い親子関係を築くことができます。子どもが安心して成長できるよう、温かく見守り、共に成長していく姿勢が大切です。

相談できる窓口

子育てには、喜びや楽しみとともに、不安や悩みがつきものです。特に初めての子育ては、分からないことだらけで戸惑うことも多いでしょう。一人で抱え込まず、相談できる窓口を利用することは、解決への第一歩です。

各自治体には、子育ての様々な悩みに対応する相談窓口が設けられています。子育て支援課や児童相談所など、専門の相談員が親身になって話を聞いてくれます。育児の不安やストレス、子どもの発達に関する心配事、夫婦関係の悩みなど、どんなことでも相談してみましょう。相談員は豊富な知識と経験を持ち、状況に応じて適切な助言や支援を提供してくれます。

相談方法は、電話、手紙、面談など様々です。それぞれの窓口で対応可能な方法が異なるため、事前に確認しておきましょう。また、相談内容によっては、関係機関を紹介される場合もあります。例えば、発達に遅れが見られる場合は、専門の医療機関を紹介されるかもしれません。

公的な機関以外にも、民間の団体やNPO法人なども子育て支援の相談を受け付けている場合があります。これらの団体は、それぞれの専門分野を生かしたきめ細やかな支援を提供しています。地域によっては、子育てサークルや親同士の交流会などを開催している団体もあり、仲間作りや情報交換の場としても活用できます。

相談することで、新たな視点を得たり、具体的な解決策を見つけることができるかもしれません。また、誰かに話を聞いてもらうだけでも気持ちが楽になることもあります。子育ては一人で抱え込むものではありません。周囲の協力を得ながら、子どもと共に成長していくことが大切です。専門家のアドバイスを受け、様々な支援制度を活用することで、より良い親子関係を築き、子どもを健やかに育むことができるでしょう。まずは勇気を出して、相談してみましょう。