親の懲戒権:どこまで許されるのか?

調査や法律を知りたい

先生、『懲戒権』って、親が子どもを自由に叱ったり、罰を与えたりできる権利のことですか?

調査・法律研究家

そうだね、子どもの成長のために親が教え諭したり、時には罰を与えることも含まれるけれど、『自由に』というのは少し違うかな。法律では『必要な範囲内』とされているんだ。例えば、宿題をしなかったからといって、何日も食事を与えないのは『懲戒権』の範囲を超えていることになるね。

調査や法律を知りたい

なるほど。『必要な範囲内』というのが大切なんですね。具体的には、どんなことを指しているんですか?

調査・法律研究家

子どもの年齢や発達段階、しつけの内容によって様々だけど、常に子どもの健やかな成長を目的として行われるべきものなんだ。体罰など、子どもの心身に有害な影響を与える行為は絶対に許されない。親の都合や感情で子どもを叱ったり罰したりするのも違うんだよ。

懲戒権とは。

『子どもをしつける権利』について。子どもをしつける権利とは、子どもの成長を見守り、教え導くために行うしつけの権利のことです。法律では、親や親に代わる人は、必要な範囲で子どもをしつけることができると決められています。

懲戒権とは

懲戒権とは、親が子どもを適切に育て、社会に適応できるように導くため、法律で認められた権利であり、同時に責任でもあります。これは、親権者や未成年後見人が子どもの健やかな成長のために必要な範囲で、しつけを行うことを認めるものです。子どもが社会の決まりや道徳を理解し、大切に思えるようになるための教育活動の一環と考えることができます。

この懲戒権は、民法で保障されています。民法は、親が子どもを教育し、保護する権利と義務を定めており、懲戒権はその一部です。子どもが健やかに成長し、自立した社会人となるためには、適切なしつけが必要です。社会生活を送る上で、周りの人々と協調し、ルールを守ることが不可欠です。親は、子どもにこれらのことを教え、社会の一員として責任ある行動をとれるように導く責任があります。そのために、懲戒権は子どもが間違った行動をした際に、それを正し、将来に向けてより良い行動をとれるように促すための手段として用いられます。

しかし、この権利には、子どもの人格や尊厳を傷つけてはいけないという重要な制限があります。子どもは一人ひとりかけがえのない存在であり、尊重されるべき権利を持っています。懲戒と称して体罰を加えたり、心に深い傷を負わせるような言動は決して許されません。体罰は子どもの心身に悪影響を与えるだけでなく、親子関係を悪化させる可能性もあります。また、暴言や無視など、精神的な苦痛を与えることも、子どもの健やかな成長を阻害する要因となります。

懲戒権は、子どもの将来を思って行使されるべきものです。頭ごなしに叱るのではなく、なぜその行動が間違っていたのかを丁寧に説明し、今後どのように行動すべきかを子どもと一緒に考えることが大切です。愛情と責任感を持って子どもと向き合い、適切な指導を行うことが、親の役割と言えるでしょう。子どもが健やかに成長し、社会に貢献できる大人へと育つために、親は懲戒権を正しく理解し、適切に行使する必要があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 懲戒権の定義 | 親が子どもを適切に育て、社会に適応できるように導くため、法律で認められた権利と責任。子どもの健やかな成長のために必要な範囲でのしつけ。 |

| 法的根拠 | 民法。親の子どもに対する教育・保護の権利と義務の一部。 |

| 懲戒権の目的 | 子どもが間違った行動を正し、将来に向けてより良い行動をとれるように促すこと。社会のルールや道徳を理解し、大切に思えるように教育すること。 |

| 懲戒権の制限 | 子どもの人格や尊厳を傷つけてはいけない。体罰、暴言、無視など、心身に悪影響を与える行為は許されない。 |

| 適切な懲戒 | 頭ごなしに叱るのではなく、なぜ間違っていたのかを説明し、今後どうすべきかを子どもと一緒に考える。愛情と責任感を持った指導。 |

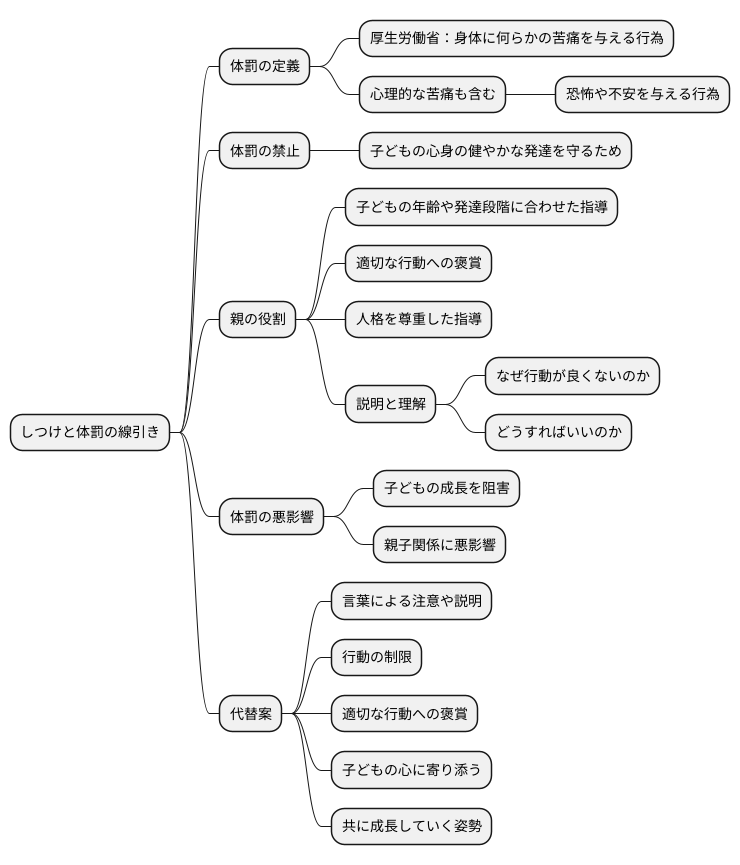

懲戒と体罰の境界線

子どもを育てる上で、しつけと体罰の線引きは非常に難しい問題です。愛する我が子の成長を願う親であればこそ、行き過ぎた指導になっていないか、常に自問自答する必要があります。厚生労働省は体罰を『身体に何らかの苦痛を与える行為』と定義し、子どもへの体罰を禁止する方針を打ち出しています。これは、子どもの心身の健やかな発達を守る上で、非常に重要な指針です。

体罰は、身体的な苦痛を与える行為だけではありません。たとえ軽く叩く程度であっても、子どもの心に恐怖や不安を与える行為は、懲戒の範囲を超え、体罰とみなされる可能性があります。子どもの心は非常に繊細です。大人の何気ない一言や行動が、子どもにとっては深い傷になってしまうこともあります。叩く行為によって子どもを従わせるのではなく、なぜその行動が良くないのか、どうすればいいのかを丁寧に説明することが大切です。

親は、子どもの年齢や発達段階、置かれている状況に応じて、適切な指導方法を選択する必要があります。幼い子どもには、言葉で優しく諭したり、望ましい行動を具体的に教えたりする必要があります。成長するにつれて、子ども自身に考えさせ、行動を選択させる機会を増やしていくことも重要です。体罰に頼るのではなく、子どもの人格を尊重した方法で指導することが求められます。

言葉による注意や説明、行動の制限、あるいは適切な行動への褒賞など、様々な方法を組み合わせることで、子どもは正しく成長していきます。時には、親自身の感情に流されそうになることもあるかもしれません。しかし、体罰は子どもの成長を阻害するだけでなく、親子関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。子どもを愛する気持ちがあればこそ、体罰ではなく、子どもの心に寄り添い、共に成長していく姿勢が大切です。

法律の解釈と現状

親が子供を育てる権利と義務は、法律で定められた親権として保障されています。この親権には、子供を教え導くための懲戒権も含まれています。しかし、この懲戒権の解釈は、時代の流れと共に変化してきました。かつては、体罰も懲戒権の範囲内だと考えられる時代もありました。親の権限は絶対的で、子供を厳しくしつけることが当然とされていたのです。

しかし、近年では、子供の権利に対する意識の高まりや、体罰が子供に与える心身への悪影響に関する調査結果の積み重ねなどから、体罰を認めないという考え方が一般的になりつつあります。子供の人格と尊厳は尊重されるべきであり、健やかな成長のためには、体罰によらない子育てが重要だと認識されるようになってきたのです。

親の懲戒権は、子供の幸せを第一に考えて行使されるべきです。体罰は、子供の心身に深い傷を残すだけでなく、親子関係を悪化させる原因にもなりかねません。体罰は決して許される行為ではありません。子供を健やかに育てるためには、話し合いや適切な行動の指導など、暴力によらない方法で子供と向き合うことが大切です。

また、虐待の早期発見と早期対応のための仕組みづくりも急務です。地域社会全体で子供を見守る体制を強化し、虐待の兆候に気づいたらすぐに専門機関に連絡するなど、早期介入のための取り組みを進める必要があります。子供たちが安心して暮らせる社会を実現するためには、私たち一人ひとりが子供の権利を守り、健やかな成長を支えるための努力を続けなければなりません。

適切な指導方法の模索

子どもへの体罰をなくすためには、親が適切な指導方法を学ぶ機会を持つことが何よりも大切です。子どもを叩くなどの行為ではなく、言葉で伝えることで、子どもたちはより深く考え、学ぶことができます。そのためには、親子の間でしっかりと話し合い、子どもの気持ちを理解する努力が欠かせません。なぜその行動が望ましくないのか、優しく丁寧に説明することで、子どもは自分の行動を振り返り、何が正しくて何が間違っているのかを理解していくことができます。

また、子どもの成長段階に合わせた適切なルールを定めることも重要です。3歳の子どもと10歳の子どもでは、理解力や判断力に大きな差があります。年齢や発達段階に応じて、何ができて何ができないのかを明確に示すことで、子どもは安心して生活し、成長していくことができます。そして、一度決めたルールは、親自身も守ることが大切です。親がルールを守らないと、子どもは混乱し、ルールを守る意味を見失ってしまいます。

子どもの自主性を尊重することも忘れてはいけません。子どもは親の所有物ではなく、一人の人間です。自分の考えを持ち、自分の力で行動しようとする気持ちを大切にし、温かく見守ることで、子どもは自信を持って成長していくことができます。社会のルールやマナーを学ぶことも重要ですが、それは子どもが自発的に行動し、経験を積む中で身につけていくものです。親は、子どもが困ったときに相談に乗り、支えとなる存在でなければなりません。

子育ては、親だけで抱え込むには大変なものです。地域社会や専門機関との連携を強化し、子育てに関する相談窓口を増やすことで、親が一人で悩まず、気軽に相談できる環境を作る必要があります。子育てに関する情報を共有し、他の親と交流することで、新しい発見や気づきがあり、子育ての喜びを分かち合うことができます。地域全体で子どもを見守り、育てていくという意識を持つことが、体罰のない、子どもにとってより良い社会の実現につながるのです。

| 対策 | 詳細 |

|---|---|

| 親の適切な指導方法の学習機会提供 | 子どもを叩くのではなく、言葉で伝えることで、子どもは深く考え、学ぶことができる。親子の対話と子どもの気持ちの理解が重要。なぜその行動が望ましくないのかを丁寧に説明することで、子どもは正しい行動を理解していく。 |

| 子どもの成長段階に合わせたルール設定 | 年齢や発達段階に応じて、何ができて何ができないのかを明確にすることで、子どもは安心して生活し、成長できる。 |

| 親によるルールの遵守 | 親がルールを守らないと、子どもは混乱し、ルールを守る意味を見失う。一度決めたルールは親自身も守ることが重要。 |

| 子どもの自主性の尊重 | 子どもは親の所有物ではなく、一人の人間。自分の考えを持ち、自分の力で行動しようとする気持ちを大切にし、温かく見守ることで、子どもは自信を持って成長していく。社会のルールやマナーは、子どもが自発的に行動し、経験を積む中で身につけていくもの。親は、子どもが困ったときに相談に乗り、支えとなる存在であるべき。 |

| 地域社会や専門機関との連携強化と相談窓口の拡充 | 子育ては親だけで抱え込むには大変。地域社会や専門機関との連携を強化し、子育てに関する相談窓口を増やすことで、親が一人で悩まず、気軽に相談できる環境を作る必要がある。子育てに関する情報を共有し、他の親と交流することで、新しい発見や気づきがあり、子育ての喜びを分かち合うことができる。地域全体で子どもを見守り、育てていくという意識を持つことが、体罰のない、子どもにとってより良い社会の実現につながる。 |

社会全体での取り組み

子どもたちが健やかに成長するためには、親の努力だけでは十分ではありません。社会全体で子育てを支える体制を築き、子どもたちの未来を築く基盤を作る必要があります。

まず、地域社会の役割が重要です。地域住民が子育て世帯を温かく見守り、困っている時には手を差し伸べるような、相互扶助の精神が根付いた地域社会を目指すべきです。子どもたちは地域の中で様々な人と関わり、社会性を育みます。地域住民が積極的に子育てに関わることで、子どもたちは地域の一員として認められ、愛情豊かに育つことができます。

次に、学校と行政機関の連携が必要です。学校は子どもたちの成長を間近で見守る重要な機関です。行政機関は子育て支援策を実施する立場にあります。これらの機関が連携し、子育てに関する情報を提供したり、相談支援体制を強化したりすることで、親が安心して子育てに取り組める環境を整備できます。例えば、定期的な子育てに関する講演会や相談窓口の設置、地域の子育てサークルへの支援などが考えられます。

さらに、子育てに関する正しい知識の普及啓発活動も重要です。体罰や虐待は、子どもたちの心身に深い傷を負わせるだけでなく、社会全体にとって大きな損失です。体罰や虐待に関する正しい知識を広く伝え、子育てにおける体罰や虐待の根絶を目指していく必要があります。

子どもたちは、私たちの社会の未来を担う大切な存在です。すべての子どもたちが安全で安心できる環境で育ち、その持てる力を最大限に発揮できるよう、社会全体で子育てを支援していくことが、私たちの未来への投資と言えるでしょう。