親の同意と結婚:婚姻同意権の要点

調査や法律を知りたい

先生、「婚姻同意権」って、成人年齢が18歳に引き下げられたことで、何か変わったんですか?

調査・法律研究家

いい質問ですね。成人年齢が18歳に引き下げられたことで、男女ともに18歳未満は結婚できなくなりました。そのため、18歳未満の子が結婚するには父母の同意が必要となる「婚姻同意権」は、これまで以上に重要になったと言えるでしょう。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、もし親の同意がなくても、間違って婚姻届が受理されてしまったら、結婚は有効になってしまうんですよね?

調査・法律研究家

その通りです。たとえ親の同意がなくても、一度受理された婚姻届は無効にはなりません。ですから、18歳未満の子どもを持つ親御さんは、子どもとよく話し合い、結婚についてきちんと理解しておくことが大切です。

離婚における「婚姻同意権」とは。

未成年の子供が結婚するには、両親の承諾が必要です。この承諾を与える権利のことを婚姻同意権といいます。両親のどちらかが承諾しなかったり、行方が分からなかったり、亡くなっている場合は、もう片方の親だけの承諾でよいとされています。もし、両親の承諾がないまま婚姻届が出された場合、通常は受け付けてもらえませんが、間違って受け付けられてしまった場合でも、結婚を取り消す理由にはなりません。つまり、結婚は有効に成立してしまうことになります。なお、成人を迎える年齢を18歳に引き下げることを主な内容とする法律が2022年4月1日に施行され、成人の年齢は18歳に変更となりました。また、結婚できる年齢も、以前は男性18歳、女性16歳でしたが、男女ともに18歳に変更されました。これらの変更により、男女ともに成人でなければ結婚できないことになったため、結婚によって成人とみなす規定は削除されました。ただし、2022年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は、経過措置により引き続き結婚することができ、この場合は結婚によって成人とみなす以前の規定が適用されます。

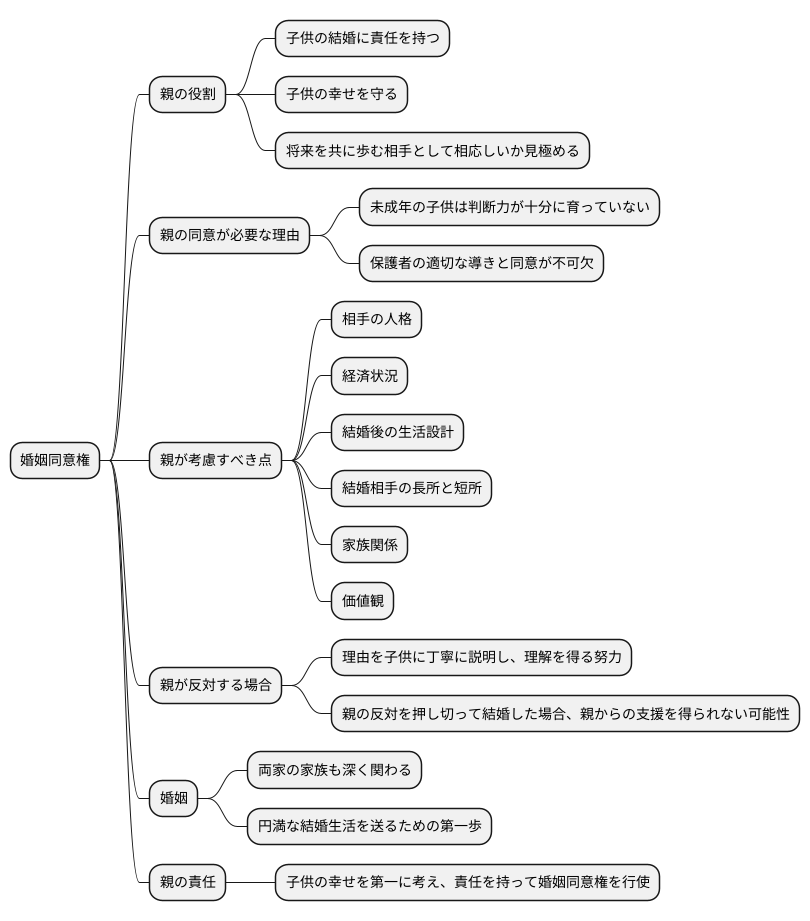

婚姻同意権とは

結婚という人生の大きな節目において、未成年の子供は両親の同意がなくては結婚できません。この同意を与える権利のことを婚姻同意権と言います。法律では、両親が結婚に賛成した場合に限り、子供が結婚できるという形で親の権限が定められています。これは、未成年の子供はまだ判断力が十分に育っていないと見なされており、結婚という人生における重大な決断をするには、保護者の適切な導きと同意が不可欠だと考えられているからです。

婚姻同意権は、親が子供の結婚に責任を持つことを意味し、子供の幸せを守る上で重要な役割を担っています。この同意は、形だけの儀式的な手続きではなく、親が子供の結婚について真剣に考え、将来を共に歩む相手として相応しい人物かどうかをきちんと見極めた上で与えるべきものです。

例えば、子供が結婚相手を選ぶ際に、相手の人格や経済状況、結婚後の生活設計などを十分に理解していない場合、親は同意を与えるべきではありません。親は子供とよく話し合い、結婚生活を送る上での様々な問題点や、結婚相手の長所や短所などを一緒に考える必要があります。また、結婚相手との家族関係や価値観の違いなども重要な検討事項です。

もし、親が子供の結婚に反対する場合、その理由を子供に丁寧に説明し、理解を得る努力をすることが大切です。親の反対を押し切って結婚した場合、結婚生活で困難に直面した際に、親からの支援を得られない可能性も考えられます。婚姻は、当人同士だけの問題ではなく、両家の家族も深く関わる出来事です。そのため、親の同意を得ることは、円満な結婚生活を送るための第一歩と言えるでしょう。親は子供の幸せを第一に考え、責任を持って婚姻同意権を行使する必要があります。

片親の同意

結婚という人生の大きな節目において、両親の祝福を受けることが理想です。しかし、現実には様々な事情により、両親の同意が得られない場合も少なくありません。特に、片親が反対、あるいは行方不明や既に亡くなっているなど、同意を得ることが物理的に不可能なケースも存在します。このような状況でも、婚姻届は受理される可能性があります。

婚姻に関する法律では、両親の一方の同意があれば、もう一方の同意がなくても婚姻届が受理される場合があると定められています。これは、様々な事情で両親双方の同意を得ることが難しい状況下でも、結婚を望む人の意思を尊重し、結婚の機会を保障するためです。例えば、長年にわたり音信不通の親がいる場合や、一方の親から虐待を受けており、関係を断絶している場合などが考えられます。このような状況で、同意を得られない親の同意を必要とすることは、結婚を望む人にとって大きな負担となり、不当な制約を課すことになりかねません。

ただし、片親の同意のみで婚姻届を提出する場合、役所に事情を丁寧に説明し、必要な書類を提出することが求められます。提出が必要な書類としては、同意しない親が反対している場合はその理由を説明する書類、行方不明の場合は捜索願の受理証明書、死亡の場合は死亡診断書などが挙げられます。状況に応じて、他の書類の提出を求められる場合もあります。また、親権の問題などが絡んでいる場合は、家庭裁判所の判断が必要となることもあります。複雑な事情が絡むケースでは、事前に役所や弁護士などの専門家に相談し、適切な手続きと必要な書類を事前に確認することが重要です。専門家の助言を受けることで、手続きの遅延や不備を防ぎ、スムーズに婚姻届を提出することができます。結婚という新たな門出を安心して迎えるために、必要な準備を怠らないようにしましょう。

| 状況 | 対応 | 必要書類 |

|---|---|---|

| 両親の一方のみの同意 | 役所に事情を丁寧に説明し、必要書類を提出 | 同意しない親の反対理由説明、捜索願受理証明書、死亡診断書など |

| 複雑な事情(親権問題など) | 事前に役所や弁護士に相談 | 状況に応じて異なる |

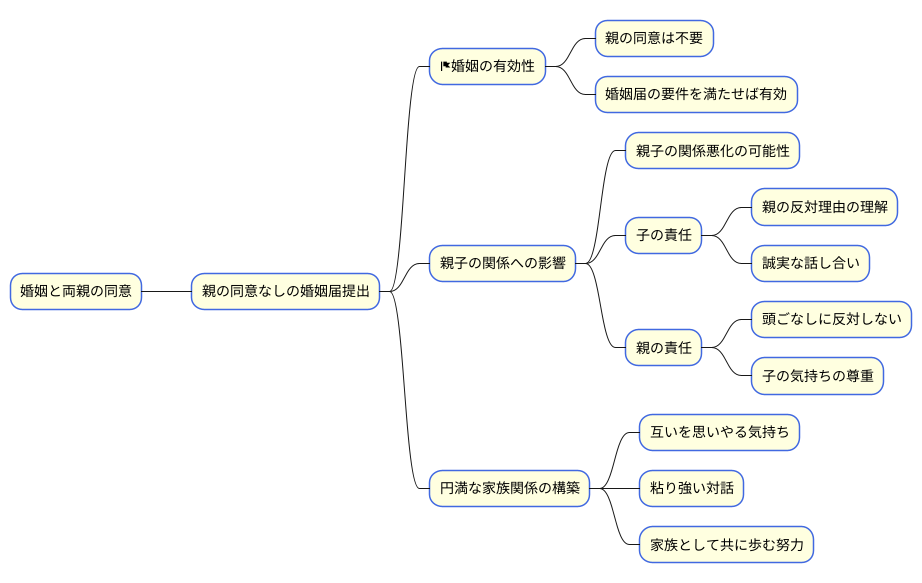

同意なき婚姻の有効性

結婚という人生における大きな出来事を決める際、両親の理解と祝福を得たいと願うのは当然のことでしょう。しかし、時として両親の同意が得られないまま婚姻届が提出され、受理されてしまうケースも存在します。このような場合、婚姻の有効性はどうなるのでしょうか。結論から言うと、両親の同意がなくても、婚姻届の形式的な要件が満たされていれば、婚姻は有効となります。婚姻届の受理要件には両親の同意が含まれていないため、たとえ同意を得ていなくても、法的には有効な婚姻と認められるのです。これは、婚姻関係の安定性を維持することを重視する法律の考え方に基づいています。一度成立した婚姻を簡単に無効としてしまうと、社会秩序が乱れてしまう可能性があるからです。

しかし、両親の同意なしに婚姻届が提出された場合、親子の関係に大きなひびが入る可能性は否定できません。両親が結婚に反対した理由を理解しようとせず、一方的に婚姻届を提出したとなれば、両親の心情は深く傷つくでしょう。子は、両親の反対には必ず理由があることを理解し、なぜ結婚に反対なのか、その理由に耳を傾ける必要があります。両親の不安や心配を真摯に受け止め、誠実な話し合いを通じて、相互理解を深めることが大切です。同時に、両親も頭ごなしに反対するのではなく、子の選んだ相手を冷静に見極め、子の気持ちを尊重する姿勢が求められます。円満な家族関係を築くためには、互いを思いやる気持ちと、粘り強い対話が不可欠です。たとえ意見が対立しても、家族として共に歩むために、歩み寄る努力を続けることが大切なのです。

成年年齢の引下げ

令和4年4月1日、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにより、18歳以上の若者は、親の同意なしに契約を結んだり、ローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることができるようになりました。今までは、20歳未満の人は未成年と見なされ、親の同意がなければこれらの行為を行うことができませんでした。しかし、成年年齢の引き下げにより、18歳以上の若者は、大人と同じように自分の意思で行動できるようになったのです。

この改正に伴い、結婚できる年齢も男女ともに18歳となりました。以前は女性は16歳から結婚できましたが、男性は18歳からと男女で差がありました。今回の改正で、男女ともに結婚できる年齢が18歳に統一されたことで、性別による不平等が解消されました。また、18歳未満の結婚は認められなくなったため、未成年者が結婚という重大な決断をする前に、より慎重に将来を考える時間を持つことができるようになりました。

成年年齢の引き下げは、若者にとって大きな変化であると同時に、社会全体にとっても大きな転換期となりました。18歳という若さで、さまざまな権利を行使できるようになる一方で、責任も伴うことを理解する必要があります。契約や金銭管理など、大人としての行動が求められるようになり、社会全体で若者の自立を支援していく体制づくりが重要になっています。この改正を機に、若者は自身の権利と責任について改めて考え、社会参画への意識を高めることが期待されています。同時に、社会全体も若者の成長を支え、共に未来を築いていく姿勢が求められています。

| 項目 | 変更点 | 影響 |

|---|---|---|

| 成年年齢 | 20歳から18歳に引き下げ | 18歳以上は親の同意なしに契約、ローン、クレジットカード作成が可能 |

| 結婚年齢 | 男女ともに18歳に統一(以前は女性16歳、男性18歳) | 性別による不平等解消、18歳未満の結婚は不可 |

| 若者の権利と責任 | 権利行使の拡大 | 責任を伴う行動、契約や金銭管理の必要性 |

| 社会の役割 | 若者の自立支援体制づくり | 若者の成長支援、共に未来を築く姿勢 |

経過措置

法律が変わる際には、すでに16歳以上18歳未満の女性が存在します。そのため、改正法施行後も一定期間は、改正前の法律が適用される経過措置が設けられています。この措置によって、16歳以上18歳未満の女性は、引き続き父母の同意があれば18歳になる前に結婚できます。

この経過措置は、法律が急に変わることによる混乱や不利益を防ぐために設けられたものです。例えば、改正法施行直前に結婚の約束をした人たちが、法律の変更によって急に結婚できなくなるといった事態を避けることができます。また、改正法施行前に結婚の様々な準備を進めていた人たちの負担を軽くすることも目的の一つです。

しかし、18歳未満で結婚することには、様々な問題が伴う可能性があることも忘れてはいけません。まだ十分に大人になっていない若いうちの結婚は、教育を受ける機会や仕事を選ぶ機会を狭めてしまう可能性があります。また、精神的にも肉体的にも未熟な状態で結婚生活を送ることは、大きな負担となることもあります。

そのため、結婚を希望する若い女性は、自分の人生設計をよく考え、結婚生活の現実について十分に理解した上で、慎重に判断する必要があります。周りの大人たちも、若い女性が正しい情報を得て、自分の将来についてじっくりと考えることができるよう、しっかりと支えることが大切です。結婚という重大な決断をする前に、様々な選択肢があることを理解し、自分にとって本当に最善の道を選ぶことができるように、周りの大人たちは適切な助言や支援を提供する責任があります。

| 対象者 | 経過措置の内容 | 経過措置の目的 | 18歳未満結婚の懸念点 | 若者へのアドバイス | 周囲の大人へのアドバイス |

|---|---|---|---|---|---|

| 改正法施行時に16歳以上18歳未満の女性 | 改正前の法律が適用され、父母の同意があれば18歳前に結婚可能 | 法律改正による混乱や不利益防止(結婚の約束の保護、結婚準備の負担軽減など) | 教育・就業機会の制限、精神的・肉体的負担 | 人生設計をよく考え、結婚生活の現実を理解し、慎重に判断する | 正しい情報提供、将来を考えるための支援、選択肢の提示、適切な助言 |