円滑なご近所付き合い:相隣関係の基礎知識

調査や法律を知りたい

『相隣関係』というのは、隣の土地の持ち主と仲良くしなさい、ということですか?

調査・法律研究家

仲良くすることが大切、というのは確かですね。ただ、法律では、隣の土地の持ち主と『互いに土地を円滑に利用するために、利用方法を調整し合う関係』と定義されています。例えば、自分の土地が他の土地に囲まれていて、道路に出られない場合を考えてみましょう。

調査や法律を知りたい

袋小路のような状態ですね。自分の土地なのに道路に出られないのは困ります。

調査・法律研究家

そうですね。そのような場合、民法210条では、周りの土地を通って公道に出ることを認めています。これを『囲繞地通行権』と言います。つまり、相隣関係とは、単に仲良くするだけでなく、法律で定められた権利義務関係もある、ということです。

相隣関係とは。

隣の土地の持ち主同士が、お互いの土地を気持ちよく使えるように、使い方を調整し合う関係のことを『相隣関係』といいます。たとえば、民法210条では、もしある土地が他の土地に囲まれていて、道路に出られない場合は、周りの土地を通って道路に出ることを認めています。

はじめに

人と人との繋がりは、暮らしの喜びや支えとなる一方で、時に思いがけない摩擦を生み出すこともあります。特に、すぐ隣に住むご近所との関係は、日々の生活に密接に関わるだけに、些細なことが大きな問題へと発展してしまう可能性も否定できません。良好なご近所付き合いは、安心して快適に暮らすための大切な要素と言えるでしょう。円満な関係を築くためには、お互いを尊重し、思いやりの気持ちを持つことが何よりも重要です。しかし、価値観や生活習慣の違いから、どうしても意見が衝突してしまう場面もあるかもしれません。

このような隣人トラブルを未然に防ぎ、穏やかに解決するためには、相隣関係に関する基本的な知識を身につけておくことが大切です。「相隣関係」とは、隣に住む人同士の関係性を意味し、民法などの法律によって一定のルールが定められています。例えば、自分の家の木が隣家の敷地に越境した場合、隣家は枝を切ることができますし、自分の土地に落ちた落ち葉は隣家に返却する義務はありません。また、境界線や建物の設置、日照や騒音などについても、法律に基づいた決まりがあります。

この知識を持つことで、トラブル発生時の適切な対応が可能となります。問題が起きた際は、まずは冷静に話し合い、お互いの立場を理解しようと努めることが肝心です。感情的にならず、冷静に話し合うことで、多くの問題は解決できるはずです。しかし、話し合いで解決できない場合や、深刻なトラブルに発展してしまった場合は、弁護士などの専門家へ相談することも検討しましょう。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスや解決策を提示してくれます。

快適な暮らしを守るためには、ご近所との良好な関係は欠かせません。相隣関係に関する知識を深め、日頃からご近所とのコミュニケーションを大切にすることで、円満な関係を築き、安心して暮らせる環境を実現できるでしょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| ご近所付き合い | 暮らしの喜びや支えとなる一方、摩擦を生む可能性もある。良好な関係は快適な暮らしに重要。 |

| 円満な関係の構築 | お互いを尊重し、思いやりの気持ちを持つことが重要。価値観や生活習慣の違いから意見が衝突することもある。 |

| 隣人トラブルの予防と解決 | 相隣関係に関する基本的な知識を身につけることが大切。 |

| 相隣関係の例 |

|

| トラブル発生時の対応 |

|

| 快適な暮らしの実現 | ご近所との良好な関係は不可欠。相隣関係の知識を深め、日頃からコミュニケーションを大切にする。 |

相隣関係とは

隣同士が仲良く暮らすために、法律で定められたルール、それが相隣関係です。これは、隣の土地や家を持つ人同士が、お互いの土地や家を気持ちよく使うために、使い方を話し合って、ある程度の制限を設ける関係のことです。単なるマナーや道徳上の問題ではなく、法律によってきちんと決められています。

例えば、自宅の庭木が伸びて隣の敷地に侵入した場合、お隣さんは枝を切るように求めることができます。また、隣の家で飼われているペットの鳴き声がひどく大きく、普段の生活に困るような場合は、しかるべき対策をお願いすることができます。

このような隣家との関係で起きる問題で一番多いのが、境界線に関するトラブルです。境界線が曖昧なまま、長年放置していると、後々大きな問題に発展することもあります。境界をはっきりさせるには、隣家とよく話し合い、測量などをして確定することが大切です。もし、話し合いがうまくいかない場合は、弁護士などの専門家に相談したり、調停を申し立てる方法もあります。

他にも、日照や通風、排水など、隣家との間で様々な問題が起こり得ます。例えば、新しく建てた家が原因で、隣の家への日当たりが悪くなったり、風の通りが悪くなったりした場合、損害賠償を請求される可能性があります。また、自宅の排水が隣家の土地に流れ込み、迷惑をかけている場合も同様です。このようなトラブルを避けるためにも、家を建てる前、あるいは改築する前には、隣家によく相談しておくことが重要です。

相隣関係に関する権利や義務は、民法に定められています。お互いの権利を尊重し、良好な近所付き合いを続けるために、これらのルールを理解し、常日頃から隣家とのコミュニケーションを大切にすることが大切です。ちょっとした気遣いや配慮が、円滑な近所付き合いには欠かせません。

| トラブルの種別 | 内容 | 解決策 |

|---|---|---|

| 境界線 | 境界線が曖昧なまま放置すると、大きな問題に発展する可能性あり。 | 隣家と話し合い、測量などで確定する。話し合いがうまくいかない場合は、専門家への相談や調停の申し立て。 |

| 庭木の越境 | 自宅の庭木が隣の敷地に侵入した場合、枝を切るように求められる。 | 隣家と話し合い、枝を切る。 |

| ペットの鳴き声 | ペットの鳴き声がひどく大きく、生活に困る場合、対策をお願いできる。 | 隣家と話し合い、対策を依頼する。 |

| 日照・通風・排水 | 新築や改築が原因で、隣家の日当たりや風の通りが悪くなったり、排水が流れ込んだりした場合、損害賠償を請求される可能性あり。 | 家を建てる前、あるいは改築する前に、隣家によく相談する。 |

囲繞地通行権

自分の土地が他の土地に囲まれて、道路に出られない状況を想像してみてください。買い物に出かけるのも、通勤通学をするのも、大変な苦労を強いられるでしょう。このような状況を避けるために、法律では「囲繞地通行権」という権利が認められています。これは、民法第210条に明記されている権利で、簡単に言うと、道路に出られない土地の所有者が、周りの土地を通って道路に出ることを認めるというものです。

この権利は、囲繞地所有者の日常生活を守るために必要不可欠なものです。もしこの権利がなければ、囲繞地は事実上孤立してしまい、生活をすることさえ難しくなるでしょう。ですから、囲繞地通行権は、所有権と同じくらい重要な権利と言えるのです。

しかし、この権利を行使する際には、周りの土地の所有者の権利も尊重しなければなりません。通行によって周りの土地に迷惑をかけてはいけないのです。例えば、通行する場所や時間帯、通行方法などは、周りの土地の所有者とよく話し合って決める必要があります。また、場合によっては、通行料を支払う必要も出てきます。通行料の金額は、通行によって生じる損害の程度や、土地の状況などを考慮して決められます。

囲繞地通行権は、権利を行使する側と、権利を制限される側の双方が理解し合い、協力し合うことで成り立つ権利です。日頃から周りの土地の所有者と良い関係を築き、お互いに気持ちよく生活できるよう、思いやりのある行動を心がけることが大切です。そうすることで、不要なトラブルを避けることができ、円満な解決へと繋がります。

| 囲繞地通行権とは | 道路に出られない土地の所有者が、周りの土地を通って道路に出る権利 (民法第210条) |

|---|---|

| 重要性 | 囲繞地所有者の日常生活を守るために必要不可欠であり、所有権と同等の重要性を持つ |

| 権利行使の注意点 |

|

| 通行料 | 通行による損害や土地の状況を考慮して決定 |

| 権利の成立 | 権利を行使する側と制限される側の相互理解と協力が必要 |

| その他 | 日頃から周りの土地所有者と良好な関係を築き、思いやりのある行動をとることが円満な解決に繋がる |

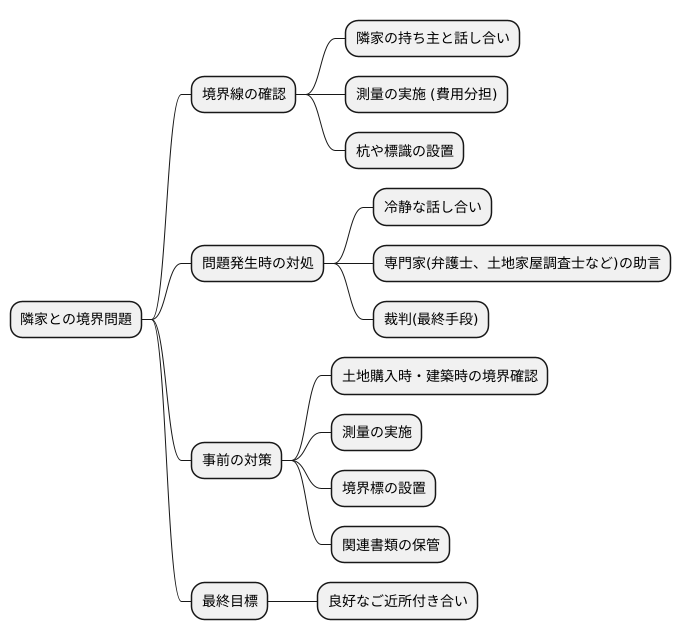

境界線問題

隣家とのもめごとで特に多いのが、境界線をめぐる問題です。境界はどこまでなのかはっきりしないままにしておくと、家の建て増しや、境界に壁を作る際などに、思いもよらない争いに発展するかもしれません。

境界をはっきりさせるためには、隣家の持ち主と話し合い、必要に応じて測量することが大切です。測量とは、土地の広さや形を正確に測ることです。この費用は、通常、関係者で半分ずつ負担しますが、前もってきちんと話し合っておくことが重要です。また、境界に杭や標識などを設置することで、将来のトラブルを防ぐことができます。

境界線をめぐる問題は感情的な対立になりやすいので、冷静に話し合いを進めることが大切です。自分たちだけで解決が難しい場合は、専門家の助言を求めるのも良いでしょう。弁護士や土地家屋調査士などの専門家は、境界に関する法律や慣習に精通しており、客観的な立場からアドバイスをもらえます。

話し合いで解決しない場合は、裁判で解決を図ることもできます。しかし、裁判は時間と費用がかかるため、できる限り話し合いで解決することが望ましいです。

境界問題を未然に防ぐためには、土地を購入する際や家を建てる際に、境界をはっきりさせておくことが重要です。隣家の持ち主と境界を確認し、必要に応じて測量を行い、境界標を設置しておきましょう。また、境界に関する書類は大切に保管しておきましょう。

良好なご近所付き合いを維持するためにも、境界問題には早めに対処し、お互いに気持ちの良い関係を築くことが大切です。

日常生活における配慮

人と人とのつながりが深い暮らしの中では、規則で決められたこと以外にも、周囲への心遣いは欠かせません。特に、すぐ隣に住む人への配慮は、穏やかな日々を送る上でとても大切です。夜遅くに大きな音を立てたり、不快な臭いを漂わせたり、ペットに吠え続けさせたりすることは、トラブルの元になりかねません。また、庭木が隣の家まで伸びてしまうことも、思わぬ揉め事に発展する可能性があります。

日頃から挨拶を交わし、お互いのことをよく知るように努めることで、小さな問題が生じた際に、大きな争いになる前に解決できることがあります。例えば、隣の家で工事が始まる予定であれば、事前に知らせておくことで、騒音や振動に対する心の準備ができますし、工事の時間帯を調整してもらうこともできるかもしれません。また、ペットの鳴き声に困っている場合は、直接伝えるのではなく、まずは地域の人々に相談してみるのも良いでしょう。

もしも、何らかの問題が起きてしまった場合は、感情的にならずに、落ち着いて話し合うことが大切です。お互いの状況や気持ちを理解しようと努め、歩み寄ることで、解決策を見つけられるはずです。たとえば、夜間の騒音問題であれば、何時までなら許容範囲なのか、具体的な時間を話し合って決めることで、互いに納得できる解決策を見つけることができるでしょう。

近所の人々との良好な関係は、快適な生活を送る上で欠かせません。お互いを思いやる心と、ちょっとした配慮を忘れずに、円満な関係を築くことで、地域全体がより住みやすい場所になるはずです。些細なことから大きなトラブルに発展させないためにも、日々のコミュニケーションを大切にし、良好な人間関係を築いていきましょう。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 近隣への配慮の重要性 | 良好な関係は快適な生活に不可欠。騒音、臭い、ペットなど、トラブルになりやすい点を意識し、日頃のコミュニケーションを大切にする。 |

| 事前のコミュニケーション | 工事など事前に連絡することで、騒音や振動への心の準備や時間調整が可能になる。 |

| 問題発生時の対応 | 感情的にならず、落ち着いて話し合う。お互いの状況や気持ちを理解し、歩み寄り、具体的な解決策を見つける。 |

| 良好な関係の構築 | 思いやりの心と配慮を忘れずに円満な関係を築くことで、地域全体がより住みやすくなる。 |

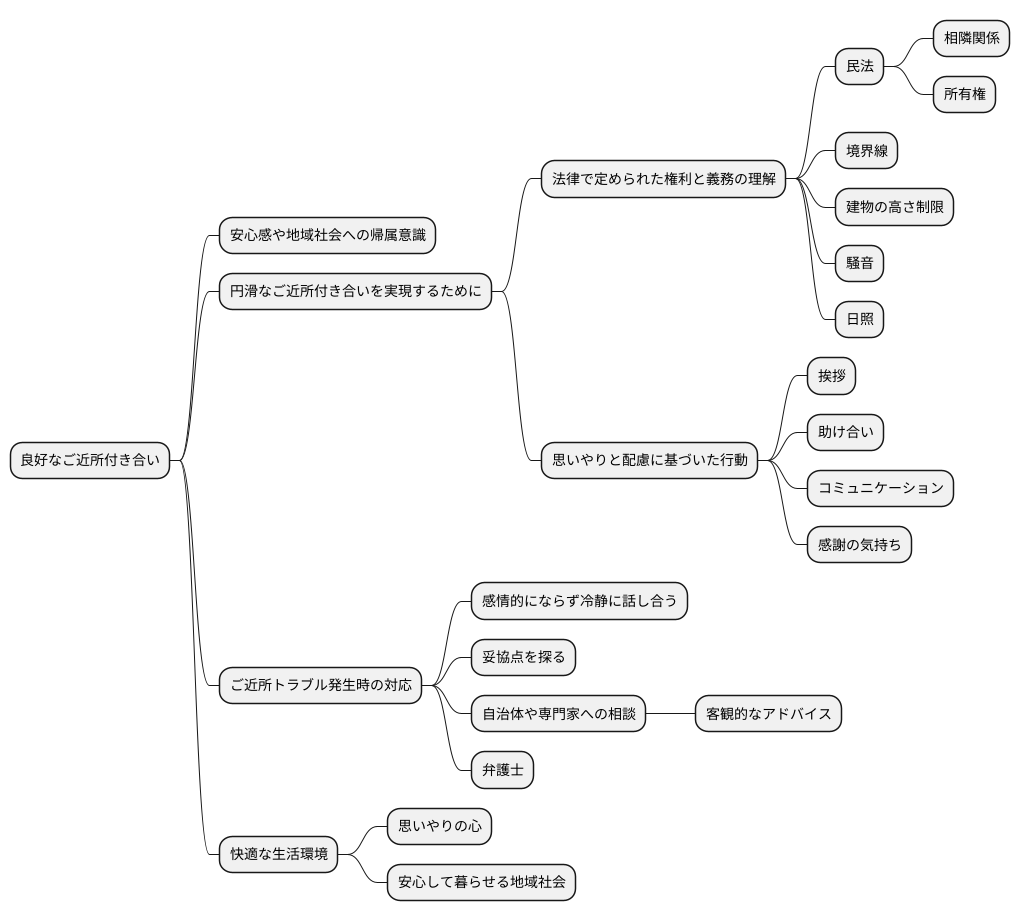

まとめ

人と人とのつながりが希薄になりつつある現代社会においても、良好なご近所付き合いは、快適な暮らしを送る上で欠かせない要素です。日々の暮らしの中で、近隣住民との良好な関係性を築くことは、安心感や地域社会への帰属意識を高めることにつながります。

円滑なご近所付き合いを実現するためには、まず法律で定められた権利と義務を理解することが重要です。境界線や建物の高さ制限、騒音、日照など、近隣住民との間で問題となりやすい事柄については、法的な知識を身につけることで、トラブルを未然に防ぐことができます。例えば、民法には、相隣関係に関する規定があり、所有権の範囲内であっても、近隣住民に不当な迷惑を及ぼしてはならないとされています。

しかし、法律の知識だけでは十分ではありません。ご近所との良好な関係は、思いやりと配慮に基づいた行動によって築かれるものです。挨拶を交わしたり、困っている時には助け合うなど、日頃からコミュニケーションを大切にすることで、信頼関係を育むことができます。些細な出来事であっても、感謝の気持ちを伝えることは、良好な人間関係を築く上で重要です。

万が一、ご近所トラブルが発生した場合には、感情的にならず冷静に話し合うことが大切です。お互いの立場や状況を理解し、妥協点を探る努力が必要です。話し合いが難しい場合には、自治体の相談窓口や弁護士などの専門家に相談し、客観的なアドバイスを受けることも有効な手段です。

快適な生活環境を築くためには、ご近所との良好な関係が不可欠です。法律の知識を踏まえつつ、思いやりの心を持って接することで、円滑な人間関係を築き、安心して暮らせる地域社会を実現できるでしょう。