事務管理:法律上の義務のない親切

調査や法律を知りたい

先生、事務管理ってよくわからないんですけど、例えばどんな場合が事務管理になるんですか?

調査・法律研究家

そうですね。例えば、旅行中の友達の家に、台風で壊れた窓ガラスを修理するとか、隣の家が火事になりそうなので消火活動をする、といった場合が考えられます。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、勝手に人の家の窓を修理したら、怒られるんじゃないですか?

調査・法律研究家

確かに、おっしゃる通りです。ですが、その行為が明らかに友達のためになることで、友達が後でそれを知ったらきっと喜ぶだろうと判断できる場合は、事務管理として認められる可能性が高いです。逆に、友達が修理を頼んだ業者とは違う業者に頼んで修理した結果、高額な請求がきてしまった、などの場合は事務管理とは認められない可能性があります。

事務管理とは。

「事務管理」について説明します。事務管理とは、法律で義務づけられていないにもかかわらず、他人のために、その人の事務を処理することを指します。例えば、留守中の友人の家で雨漏りが発生した場合、友人に代わって雨漏りを修理するといった行為が考えられます。このような行為は、他人のためになるものです。そのため、当事者間で事前に約束が交わされていなくても、民法では、それが他人の意向に反していない限り、事務を処理した人と、その相手との間に債権債務の関係が生じると定めています。

事務管理とは

事務管理とは、法律上の義務がないにも関わらず、他人のために事務を処理することを指します。具体的に言うと、例えば旅行で家を空けている友人の家で雨漏りが起きたとします。友人に代わって修理業者を探し、修理を完了させるといった行為が事務管理に当たります。このような行為は、一見すると余計なお世話に思えるかもしれません。しかし、民法では、他人のためになる行為であり、かつその人の意思に反していない限り、事務管理として認められ、事務を処理した人とその人の間に債権関係が生じるとされています。つまり、法律上の義務がなくとも、他人のために善意で行った行為が一定の条件を満たせば、法的に守られるということです。

例えば、上記の雨漏りの例で考えてみましょう。あなたは友人に頼まれたわけではありませんが、雨漏りを放置すれば家が傷む一方だと考え、修理業者を手配し、修理費用を支払いました。この場合、あなたは友人の利益になる行為をしており、友人も雨漏りを直したいと考えているはずです。ですから、この行為は事務管理に該当します。そして、あなたは友人に修理費用を請求する権利を持ちます。これが事務管理による債権関係です。

しかし、注意すべき点もあります。友人が自分で修理業者を探していて、あなたに頼んでいない場合はどうでしょうか。この場合は、あなたの行為は友人の意思に反しており、事務管理には該当しません。また、事務管理を行う際には、その人の意思を尊重し、可能な限り連絡を取って指示を仰ぐことが重要です。勝手な判断で高額な修理を依頼した場合、費用を全額請求できるとは限りません。

さらに、緊急性も重要な要素です。雨漏りのように、すぐに対応しなければ損害が拡大する場合は、連絡が取れなくても事務管理として認められる可能性が高くなります。反対に、緊急性がない場合は、事前に本人に確認する必要があります。このように、事務管理は状況に応じて判断が変わるため、常に相手の立場に立って行動することが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 事務管理の定義 | 法律上の義務がないにも関わらず、他人のために事務を処理すること |

| 事務管理の成立要件 | 他人のためになる行為であり、かつその人の意思に反していないこと |

| 事務管理の効果 | 事務を処理した人と、その人の間に債権関係が生じる(事務処理費用などを請求できる) |

| 事務管理の注意点 |

|

| 例 | 旅行中の友人の家の雨漏りを、友人に代わって修理 |

| 例外 | 友人が既に自分で修理業者を探している場合など、本人の意思に反する場合は事務管理とならない |

法律上の義務との違い

事務管理と法律上の義務は、一見似ているように思われますが、その行動の源泉に大きな違いがあります。法律上の義務は、契約書や法律といった明確な根拠に基づいて生じます。例えば、賃貸契約を結んだ場合、貸主には部屋を貸す義務が生じ、借主には家賃を支払う義務が生じます。これらは契約によって定められたものであり、違反した場合には法的責任を負うことになります。また、道路交通法は、運転免許を持つ人に安全運転の義務を課しています。これも法律によって定められた義務であり、違反すれば罰則が適用されます。このように、法律上の義務には、強制力が伴います。

一方、事務管理にはこのような強制力は存在しません。事務管理は、あくまでも自発的な行動です。例えば、近所の家の前にゴミが散乱していたとします。道行く人は誰も片付ける義務はありませんが、自主的にゴミを拾って片付ける人がいるかもしれません。これは法律や契約で義務付けられているわけではなく、その人の善意に基づく行動です。また、留守中の友人の家に、頼まれてもいないのに毎日水をやりに行くのも事務管理の一例です。これも友情からくる自発的な行動であり、法律や契約とは無関係です。このように、事務管理と法律上の義務の最も大きな違いは、行為を行うかどうかの選択の自由があるかどうかという点にあります。法律上の義務は強制されるものですが、事務管理は自発的な行動であるため、行うか行わないかは個人の判断に委ねられます。

| 項目 | 事務管理 | 法律上の義務 |

|---|---|---|

| 行動の源泉 | 自発的な行動、善意、友情 | 契約書、法律 |

| 強制力 | なし | あり(法的責任、罰則) |

| 選択の自由 | あり(個人の判断) | なし(強制される) |

| 例 | 散乱したゴミの片付け、留守宅の水やり | 家賃の支払い、安全運転 |

事務管理の要件

事務管理とは、文字通り他人の事務を管理することを指しますが、勝手に他人の世話を焼けば良いというものではありません。法律上、事務管理として認められるためには、一定の条件を満たす必要があります。

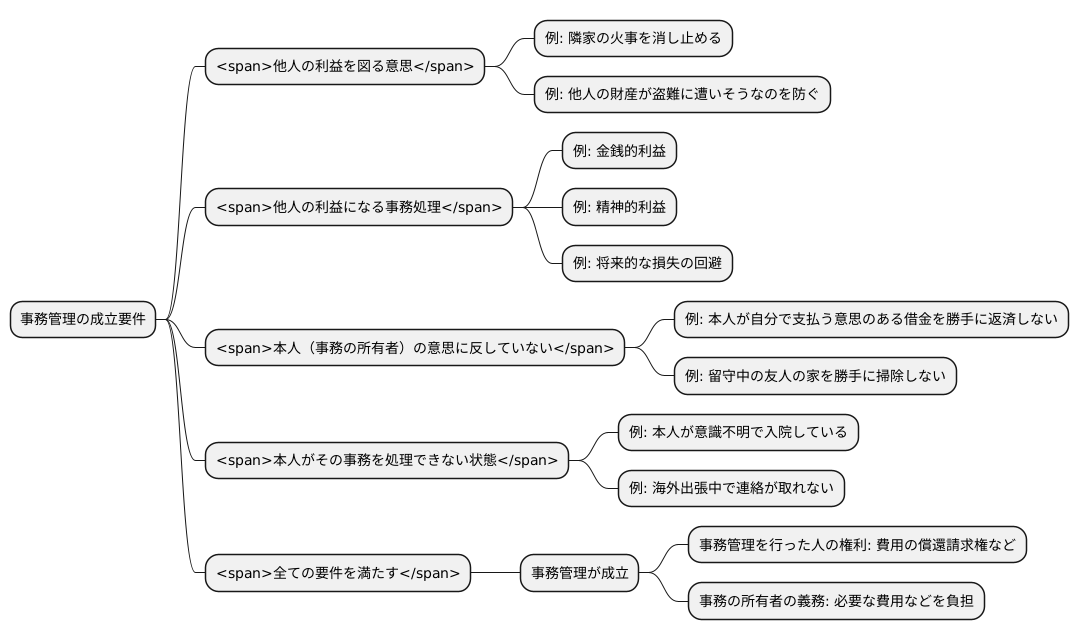

まず第一に、他人のために事務処理を行う意思が必要です。自分の利益のため、あるいは全く関係のない第三者の利益のために他人の事務を処理した場合は、事務管理には該当しません。例えば、知人の家の庭木の剪定を、自分が庭師の練習をしたいがために無断で行ったような場合は、たとえ知人に喜ばれたとしても事務管理とは認められません。あくまで他人の利益を図る意思に基づいて行為を行う必要があるのです。

次に、他人の利益になる事務処理である必要があります。この利益には、現実的な金銭的利益だけでなく、精神的な利益や将来的な損失の回避なども含まれます。例えば、留守中の隣家の火事を消し止めた場合、金銭的な損害を防いだという点で隣人の利益となっています。また、他人の財産が盗難に遭いそうなのを防いだ場合も、精神的な安心感を与えるという意味で利益と言えるでしょう。

さらに、本人(事務の所有者)の意思に反していないことも重要です。たとえ親切心からであっても、本人が望んでいないことを勝手にやってしまっては、事務管理とは認められません。例えば、本人が自分で支払う意思のある借金を、勝手に代わりに返済してしまった場合、本人の意思に反する行為となります。また、留守中の友人の家を勝手に掃除した場合も、たとえ善意による行為だとしても、友人がそれを望んでいない場合は、事務管理とは言えません。

最後に、本人がその事務を処理できない状態であることも要件の一つです。本人が意識不明で入院している、海外出張中で連絡が取れないなどの状況が考えられます。もし、本人が自分で処理できる状態であるにも関わらず、勝手に事務を処理した場合は、事務管理とは認められません。例えば、本人がすぐ近くにいて、自分で買い物に行けるにも関わらず、代わりに買い物に行ったような場合は、事務管理には該当しません。

これらの要件を全て満たすことで、初めて法律上、事務管理として認められます。そして、事務管理が成立すると、事務管理を行った人には、費用の償還請求権などの権利が発生し、事務の所有者には、事務処理の結果に応じて、必要な費用などを負担する義務が生じます。

事務管理の効果

事務管理とは、法律上の義務がないにもかかわらず、他人のために事務を処理することを指します。例えば、留守中の隣家の屋根が壊れて雨漏りしているのを見つけた時、隣人に連絡が取れず、そのまま放置すれば家が壊れてしまうと考えたとします。このような場合、あなたは隣人のために自費で修理業者に依頼し、雨漏りを直すかもしれません。これが事務管理にあたります。

事務管理が成立すると、事務を処理した人と、事務の本人との間に、債権債務の関係が生じます。事務を処理した人は「事務管理者」、事務の対象となった人(留守中の隣人)は「本人」と呼ばれます。事務管理者は、本人に事務処理に必要な費用を請求することができます。先ほどの例で言えば、あなたが修理業者に支払った修理費用を隣人に請求できるということです。これは、あなたが隣人の利益になる行為をしたにもかかわらず、損をするのは不公平だという考えに基づいています。

さらに、事務処理によって生じた損害についても、事務管理者は本人に賠償を請求できます。例えば、あなたが修理中に誤って窓ガラスを割ってしまった場合、その修理費用も隣人に請求することができます。ただし、これはあなたが故意や不注意で窓ガラスを割った場合に限られます。

一方、本人は、事務管理者に対して、事務処理の結果得られた利益を引き渡す義務を負います。雨漏りの例で言えば、家が守られたことによる利益を事務管理者に渡す義務が生じる可能性があります。ただし、この利益は、修理費用を差し引いた金額となるでしょう。

このように、事務管理は、法律上の義務がなくとも、他人の利益になる行為を保護し、当事者間の公平を図るための制度です。社会生活を送る上で、予期せぬ出来事が起こることは避けられません。このような場合に、事務管理という制度は、人々が安心して他人のために動けるようにするためのセーフティネットとしての役割を果たしていると言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 法律上の義務がないにもかかわらず、他人のために事務を処理すること |

| 当事者 | 事務管理者(事務を処理した人)、本人(事務の対象となった人) |

| 事務管理者の権利 |

|

| 本人の義務 | 事務処理の結果得られた利益の引渡義務 |

| 目的 | 他人の利益になる行為を保護し、当事者間の公平を図る |

| 役割 | 人々が安心して他人のために動けるようにするためのセーフティネット |

事例

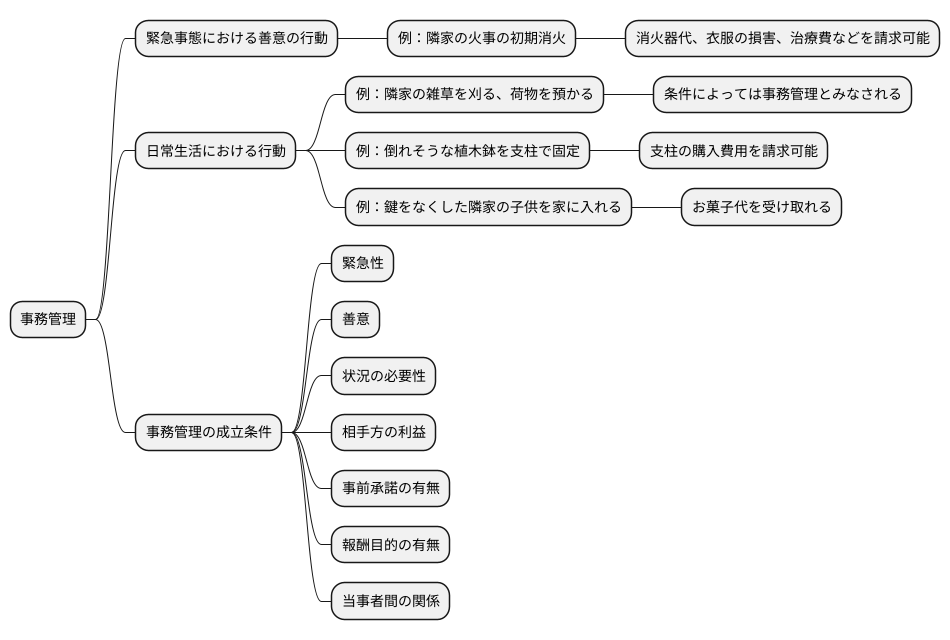

旅先であなたの隣家が火事に見舞われたとしましょう。あなたはすぐさま消防署へ連絡し、初期消火にあたり、隣家への延焼を防ぎました。このケースでは、あなたは法律上、隣家の人に対して何らかの義務を負うわけではありません。しかしながら、あなたの行動は隣家の財産を守る上で必要かつ有益なものであり、隣家の人も望まないものではありませんでした。つまり、この行動は事務管理にあたると認められるのです。あなたは、消火活動で使った消火器の代金や、服が焦げてしまった損害について、隣家の人に請求できます。さらに、もし消火活動中に怪我をしてしまった場合は、その治療費も請求できます。このように、事務管理とは、緊急事態における善意の行動を守る役割も担っています。

緊急時だけでなく、普段のちょっとした行動でも事務管理が成立する可能性はあります。例えば、留守にしている隣家の庭に伸び放題になった雑草を刈ったり、玄関先に届けられた荷物を預かったりする行為も、状況によっては事務管理とみなされることがあるでしょう。留守中の隣人の植木鉢が強風で倒れそうになっていたのを、あなたが支柱で固定したとします。後日、隣人から感謝され、支柱の購入費用を弁償してもらえたとしましょう。これも事務管理の一例です。また、隣家の子供が鍵をなくして家に入れないでいるのを見かけ、あなたが家に入れてあげたとします。後日、その親から感謝され、お菓子の代金を渡されたとします。これも事務管理の一例と言えるでしょう。これらの行動が事務管理にあたるかどうかは、それぞれの状況に応じて判断されることになります。例えば、雑草を刈る行為一つをとっても、隣人から事前に頼まれていた場合や、日頃からお互いに庭の手入れをし合う関係にあった場合は、事務管理にはあたりません。また、荷物を預かる行為も、単に親切心から行われたものではなく、報酬を得ることを目的としていた場合は、事務管理とはみなされません。このように、事務管理が成立するかどうかは、当事者間の関係や行為の目的など、様々な要素を考慮して総合的に判断する必要があるのです。