自然債務:消えた請求権と残る義務

調査や法律を知りたい

先生、『自然債務』ってよくわからないんですけど、教えてもらえますか?

調査・法律研究家

いいですよ。簡単に言うと、法律的には請求できないけど、払ったら払ったで問題ない借金のことです。例えば、時効になった借金みたいなものですね。

調査や法律を知りたい

時効になった借金…ですか?じゃあ、払わなくてもいいんですよね?

調査・法律研究家

そうですね。裁判で請求されることはありません。でも、払う人がいるのも事実で、払ったとしても、後で『返せ』とは言えないんです。それが自然債務の特徴です。

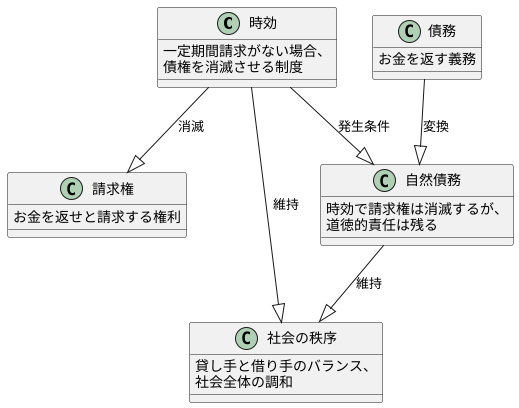

自然債務とは。

簡単に言うと、『自然債務』とは、借金をした人が自発的に返済した場合は、それは正当な返済として認められ、払いすぎたお金を取り戻すことはできません。しかし、もし借金をした人が返済しなくても、貸した人が裁判を起こして返済を請求することはできない借金のことです。例えば、返済期限が過ぎて長い時間が経ち、時効が成立した借金などが、これに当てはまると考えられています。

自然債務とは

自然債務とは、法的な強制力を持たない特殊な債務のことです。普通の借金であれば、貸した側は借りた側に対して返済を求めることができますし、もし返済してもらえなければ裁判を起こすことも可能です。しかし、自然債務の場合は事情が異なります。確かに借りた側には道義上、返す義務があると考えられますが、貸した側は法律によって返済を強制することはできません。返済するかしないかは、完全に借りた側の良心に委ねられているのです。

例を挙げると、時効が成立した借金は自然債務となります。時効とは、一定期間が経過すると権利が消滅してしまう制度です。借金の場合、時効が成立すると貸した側はもはや法律によって返済を強制できなくなります。しかし、だからといって借りた側の返済義務が完全に消えてしまうわけではありません。道義的な責任は残ると考えられており、もし借りた側が自発的に返済すれば、それは正当な行為として認められます。また、一度返済したお金を「時効だから」という理由で返してもらうこともできません。

他にも、賭け事の負け金なども自然債務に該当します。賭け事は法律で禁止されているわけではありませんが、その負け金について裁判で返済を強制することはできません。これも、公序良俗に反すると判断されるためです。

では、なぜこのような自然債務という制度が存在するのでしょうか。それは、社会における道徳や倫理観を尊重するためだと考えられます。法律はすべてを網羅できるわけではなく、時には道徳や倫理の領域に委ねる部分も必要です。自然債務は、法の限界を認め、個人の良心に訴えかけることで、社会全体の道徳的な均衡を保つ役割を果たしていると言えるでしょう。

| 項目 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 自然債務 | 法的な強制力を持たない債務。道義上は返済義務があると考えられるが、貸した側は法律で返済を強制できない。 | |

| 時効成立済みの借金 | 時効により、貸した側は法律で返済を強制できなくなるが、借りた側の道義的責任は残る。 | |

| 賭け事の負け金 | 賭け事は違法ではないが、負け金の返済は公序良俗に反するため、裁判で強制できない。 | |

| 自然債務が存在する理由 | 社会の道徳や倫理観を尊重するため。法の限界を認め、個人の良心に訴えかけることで、社会全体の道徳的な均衡を保つ。 |

時効と自然債務

お金の貸し借りの世界では「時効」という制度があります。これは、一定の期間、お金を返してくださいと言わなかった場合、もう二度と返済を求めることができなくなるというものです。たとえば、友人に貸したお金を長い間催促せずにいると、時効によってお金を返すよう請求する権利が失われてしまうことがあります。

このようにお金を返してもらう権利は失われてしまうのですが、だからといって借りた人が全くの無罪放免になるわけではありません。法律上は請求できなくなっても、道徳的な責任は残ると考えられています。これを「自然債務」と言います。たとえば、時効になった借金を借りた人が「申し訳ない、借りたお金は返すのが当然だ」と考えて自主的に返済してきたとします。この場合、貸した人は、法律上は請求できない状態であったとしても、返済を受け取ることができます。なぜなら、時効によって消滅したのはお金を返せと「請求する権利」だけであって、借りたお金を返すという「義務」そのものが消えたわけではないからです。

自然債務は、例えるなら、目には見えないけれど確かにそこにあるものと言えるでしょう。たとえ法律で強制できなくなっても、道徳的に返すべきものは返す、という良心を重んじる考え方が根底にあります。

時効と自然債務という制度は、社会の秩序を守る上で重要な役割を担っています。お金を貸した人がいつまでも返済を請求できる状態だと、借りた人はいつまでも不安な気持ちで過ごさなければなりません。時効によって一定期間が過ぎれば請求できなくなることで、借りた人の生活も安定します。一方で、時効が完成した借金でも、道徳的な責任まで消えるわけではないため、借りた人が自発的に返済すれば、貸した人はそれを受け取ることができます。このように、時効と自然債務の制度は、貸した人、借りた人、双方のバランスをとり、社会全体の調和を保つために機能しているのです。

不当利得と自然債務

人が正しい理由もなく金銭を受け取った場合、それを返さなければならないことがあります。これを不当利得といいます。例えば、銀行が誤って他人の口座に送金した場合、受け取った人はそのお金を返還する義務があります。しかし、すべての金銭の受け取りが不当利得となるわけではありません。中には、法律上は返還請求できないけれども、道徳上は支払うべきだと考えられる債務があります。これを自然債務といいます。

自然債務と不当利得は密接に関係しています。例えば、すでに時効が成立した借金は、法律上は返還を請求できません。これは時効によって債権が消滅し、債務は自然債務に変化したからです。しかし、債務者が時効が成立したことを知っていながら、道義的責任を感じて自発的に返済した場合、債権者はそのお金を返還する必要はありません。なぜなら、債務者が自らの意思で支払ったお金は、不当利得には当たらないからです。もし、時効が完成した借金の返済を不当利得とみなすと、債務者は常に返還請求されるリスクを負うことになり、時効制度の意味がなくなってしまいます。時効制度は、一定期間権利を行使しなかった人に不利益を与えることで、社会の秩序と安定を守るための制度です。

自然債務は、法律では強制されないものの、道徳的な責任として認識されるべき債務です。具体例として、時効完成後の債務のほかに、賭博や違法な取引によって生じた債務も自然債務に該当します。これらの債務は法律上は保護されませんが、道徳的には支払うことが期待されます。このように、自然債務に基づく支払いは不当利得にはならないため、債権者は返還義務を負いません。これは、債務者自身の意思を尊重し、社会の道徳観念にも合致した考え方といえるでしょう。

| 項目 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 不当利得 | 正しい理由なく金銭を受け取った場合、それを返還しなければならないこと。 | 銀行の誤送金 |

| 自然債務 | 法律上は返還請求できないが、道徳上は支払うべき債務。 | 時効が成立した借金、賭博や違法な取引によって生じた債務 |

| 自然債務と不当利得の関係 | 自然債務に基づく支払いは、債務者自身の意思によるものであり不当利得には当たらない。 | 時効完成後の債務を債務者が自発的に返済した場合、債権者は返還義務を負わない。 |

| 時効制度 | 一定期間権利を行使しなかった人に不利益を与えることで、社会の秩序と安定を守るための制度。 | 時効が完成した借金は、法律上は返還を請求できない。 |

自然債務の意義

世間一般の道義心や倫理観に照らして、確かに借金は返すべきものと認められるものの、法律上では返すことを強制されない借金のことを、自然債務と言います。これは、社会生活を送る上での大切な考え方です。

例えば、時効が成立した借金は、法律上は返す必要がありません。時効とは、一定の期間が過ぎると、債権者が債務者に借金を返すように請求する権利が消滅する制度です。しかし、たとえ時効が成立していても、借りたものは返すという道義的責任は残ります。このような時効が完成した借金を、自らの意志で返すことは、その人の誠実さを示すものであり、人々の信頼関係を築く上で大切な行いです。

また、自然債務は、法律の融通が利かない部分を和らげる働きもします。法律は、常に社会の実情に合ったものとは限りません。法律を厳格に適用すると、時として不公平な結果を生むこともあります。このような場合に、自然債務という考え方が、道徳的な視点から、より柔軟な解決を可能にします。

例えば、ある人が保証人になった会社が倒産し、多額の借金を背負うことになったとします。法律上は、保証人はその借金を返済する義務がありますが、あまりにも高額な借金のために、人生設計が大きく狂ってしまうかもしれません。このような場合、債権者が、道義的責任を考慮して、借金の一部を免除したり、返済方法を柔軟に対応したりすることが考えられます。これは、法律の強制力がないからこそできることです。自然債務は、当事者同士の話し合いや良心に基づいた解決を促すことができるのです。

このように、自然債務は、法律では解決できない問題に、道徳的な側面から光を当て、より良い解決策を見出すための重要な役割を担っていると言えるでしょう。

| 自然債務とは | 世間一般の道義心や倫理観に照らして、確かに借金は返すべきものと認められるものの、法律上では返すことを強制されない借金のこと |

|---|---|

| 例1:時効が成立した借金 |

|

| 例2:保証人の借金 |

|

| 自然債務の役割 |

|

事例で考える自然債務

ある人が別の人に百万円を貸したとしましょう。お金を借りた人は長い間お金を返さず、時効を迎えてしまいました。お金を貸した人は、法律で決まっている時効によって、もはやお金を借りた人に返済を求めることはできません。時効とは、一定期間権利を行使しないと権利が消滅してしまう制度です。

しかし、お金を借りた人は、お金を貸してくれた人への恩義を感じ、百万円を返すことにしました。時効が成立しているため、法律上は返す必要はありませんが、道義上、返すことを選んだのです。お金を貸した人は、返済されたお金をそのまま受け取ることができます。なぜなら、お金を借りた人の支払いは、法律上の義務ではないものの、道義上支払うべきとされる自然債務に基づくものであり、不当に得た利益にはあたらないからです。不当利得とは、法律上の根拠なく他人の財産から利益を得て、同時に他人に損失を与えることです。

もし、お金を借りた人が返済を拒否した場合、お金を貸した人は法律に訴えて強制的に返済させることはできません。自然債務は、法律で強制力を持たないからです。しかし、お金を借りた人が自発的に返済したことで、お金を貸した人と借りた人との間の信頼関係はより深いものになるでしょう。これは、自然債務が持つ道徳的な力の表れです。法律では解決できない問題でも、道徳や倫理に基づいて行動することで、より良い人間関係を築くことができるのです。

このように、自然債務は、法律では強制できないものの、道徳的な責任として認識されるべき債務です。自然債務を理解することで、法律と道徳のバランスを考え、より良い社会生活を送るためのヒントを得ることができるでしょう。

| 状況 | 法律上の義務 | 道徳上の義務 | 結果 |

|---|---|---|---|

| お金を借りた人が時効後、自発的に返済 | なし | あり | 貸した人は返済を受け取ることができ、両者の信頼関係が深まる |

| お金を借りた人が時効後、返済を拒否 | なし | あり | 貸した人は法的に返済を強制できない |