国税不服審判所:納税者の権利を守る砦

調査や法律を知りたい

先生、『国税不服審判所』って、どんなところですか?よくわかりません。

調査・法律研究家

国税不服審判所は、簡単に言うと、税金に関する裁判所のようなところです。国が税金のことで不当な処分をしたと思ったら、そこに訴えることができるのです。

調査や法律を知りたい

なるほど。つまり、税務署の決定に納得いかない人が行くところですね。でも、裁判所とは違うのですか?

調査・法律研究家

はい、違います。裁判所に行く前に、一度国税不服審判所に訴えることになっています。ここで納得のいく結果が出れば、裁判所まで行く必要はないのです。国税庁のお金の使い方をチェックする機関の一つと考えたら分かりやすいですよ。

国税不服審判所とは。

国の税金についての不服申し立てを扱う機関である国税不服審判所について説明します。国税不服審判所は、国の税金に関する法律に基づく処分に国民が納得いかない場合に、その申し立てを審査し、裁決を下す国の機関です。国税庁に属しており、東京の本部の他に、全国12箇所に支部があります。これらの支部で、不服申し立ての事件について調査や審理が行われています。

設置の目的と役割

国民の税に関する権利を守るため、国税不服審判所という組織があります。この組織は、税務署や国税局といった税金の徴収を行う機関の判断に国民が納得できない場合に、公平な立場から判断を下す役割を担っています。

もし、税金の計算や支払いをめぐって税務署と意見が食い違い、その決定に納得がいかない場合は、国税不服審判所に助けを求めることができます。審判所は、国民と税務当局の間に入り、中立的な立場で両者の言い分を聞き、最終的な判断を下します。これは、裁判を受ける権利と同様に、憲法で保障された国民の権利を守るための大切な仕組みです。

国税不服審判所は、税務行政の透明性と公正さを保つ上でも大きな役割を果たしています。税務当局の判断が常に正しいとは限らないため、審判所による再審査は、適正な課税を実現するために必要不可欠です。国民の税負担が公平で、納得できるものであるように、審判所は厳正かつ中立な立場で審査を行います。

国税不服審判所の存在は、国民の税務行政への信頼を高めることにもつながります。もし、税務当局の判断に不服があっても、公正な第三者機関がそれを審査してくれるという安心感は、国民にとって大きな支えとなるでしょう。国税不服審判所は、国民の権利を守り、公正な税務行政を実現するための重要な機関として、その役割を担い続けています。

具体的には、税務署や国税局の決定に不服がある場合、国民は審査請求を行うことができます。審判所は、その請求に基づき、関係書類や証拠を精査し、必要に応じて関係者から話を聞き、税法などの法律に基づいて妥当な判断を下します。そして、その結果を裁決として当事者に通知します。このように、国税不服審判所は、国民と税務当局の間の橋渡し役として、公正な税務行政を実現するために日々活動しています。

組織と所在地

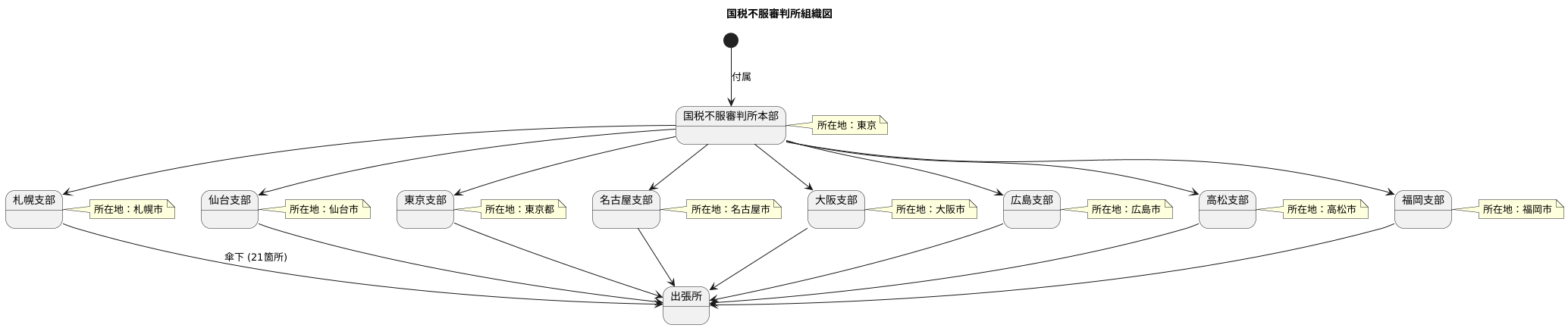

国税不服審判所は、国税庁に付属する機関として、租税に関する争いを解決するための役割を担っています。その本部は東京に置かれていますが、全国各地の納税者にとって利用しやすいように、主要都市に支部を展開しています。具体的には、北海道の札幌市、宮城県の仙台市、東京都、愛知県の名古屋市、大阪府大阪市、広島県の広島市、香川県の高松市、福岡県の福岡市に、計8つの支部が設置されています。

これらの支部は、それぞれの地域を管轄し、納税者からの審査請求に対応しています。しかし、支部だけでは広大な地域をカバーしきれない場合もあるため、各支部の傘下には、さらに地域に密着した出張所が計21か所設けられています。これらの出張所は、支部と連携を取りながら、地域の実情に合わせた丁寧な対応を心掛けています。これにより、都市部だけでなく地方の納税者も、地理的な制約を受けずに、等しく不服申立ての手続きを進めることができます。

各支部には、税法や会計に精通した審判官や調査官が配置されており、専門的な知識と豊富な経験に基づいて、審査請求事件を公平かつ迅速に処理しています。審判官は、独立した立場で審査を行うことが求められており、国税庁からの不当な介入を防ぐ仕組みが整えられています。また、支部間で定期的に情報交換や研修を行うことで、全国どこでも質の高い均質なサービスを提供できるよう、常に努めています。これにより、どの地域に住んでいても、公平で迅速な紛争解決が期待できる体制が構築されています。

審査請求の手続き

国税の処分にお困りの方々にとって、不服申し立ての手段として「審査請求」という制度があります。これは、税務署などの判断に納得できない場合に、より公平な立場で再審査を求めることができる制度です。もし、税金の額や税務処理について、納得できない処分を受けた場合は、この審査請求を検討する価値があります。

審査請求を行うには、まず「国税不服審判所」という機関に申し立てを行います。この審判所は、国税庁から独立した組織であり、中立的な立場で審査を行うことが期待されています。請求を行う期限は、処分を受けた日から3か月以内と定められています。一日でも過ぎると請求ができなくなる可能性があるので、期限には十分に注意が必要です。

審査請求は、決められた書式に必要事項を記入し、関連資料を添付して提出します。必要書類には、処分内容が記載された書類や、不服申し立ての理由を具体的に説明した文書などがあります。書式は国税不服審判所のホームページから入手できますし、税務署で相談することも可能です。

審査請求が受理されると、審判所は事件の内容について詳しく調べ始めます。担当の審判官が中心となり、関係者からの事情聴取や資料の確認などを行います。場合によっては、専門家による鑑定が行われることもあります。税金に関する専門知識が必要となる難しい判断も含まれるため、審判所は慎重かつ丁寧に事実関係の解明に努めます。

審理は通常、非公開で行われます。これは、納税者のプライバシー保護の観点から重要な配慮です。また、納税者には自分の主張を直接審判官に伝える機会が設けられています。この意見陳述の機会を活用し、自分の立場や考えを明確に伝えることが大切です。審判官は、税法の規定や過去の判例、そして集めた証拠などを総合的に判断し、最終的に処分の是非を決定します。

| 手続き | 機関 | 期限 | 提出書類 | 審理 | 決定 |

|---|---|---|---|---|---|

| 審査請求 | 国税不服審判所(国税庁から独立) | 処分日から3ヶ月以内 | 所定の書式、処分内容書類、不服申し立て理由書 | 非公開、担当審判官による調査、事情聴取、資料確認、鑑定、意見陳述の機会 | 審判官による最終決定 |

裁決とその効力

審査請求とは、不服のある税務署の処分に対して、国税不服審判所に再審査を求める手続きです。この審査請求に対する審判所の判断は、裁決という形で示されます。裁決にはいくつかの種類があります。例えば、元の処分内容をそのまま維持する棄却裁決があります。これは、審査請求が認められなかった場合に下される裁決です。また、元の処分の一部、あるいは全部を取り消す取消裁決もあります。これは、審査請求が認められた場合に下される裁決です。さらに、元の処分を取り消した上で、新たな処分を改めて行う変更裁決もあります。これは、元の処分が不適切であった場合に、審判所がより適切な処分を行う裁決です。

裁決は、確定すると法的拘束力を持ちます。これは、税務当局と納税者の双方が、その裁決に従わなければならないということです。裁決に従わなければ、強制執行などの手続きが取られる可能性もあります。例えば、納税者が裁決で定められた税金を納めない場合、財産が差し押さえられることもあります。また、税務当局が裁決に従わない場合、納税者は改めて裁判所に訴訟を提起することができます。

裁決に不服がある場合、納税者は裁判所に訴訟を提起することができます。これは、不服審査手続きの一つで、審判所の裁決に納得できない場合に利用できます。この訴訟制度は、納税者の権利を最終的に保障するための重要な仕組みです。

審判所の裁決は、単に個々の事案を解決するだけでなく、その後の税務行政の指針となることもあります。過去の裁決は、類似の事案が発生した場合の判断基準となるため、税務当局は裁決の内容を踏まえて、今後の税務調査や処分を行うことになります。このように、審判所の裁決は、税務の公平性と統一性を確保する上で重要な役割を果たしています。過去の裁決を参考にすることで、税務当局による恣意的な判断を防ぎ、全国どこでも同じ基準で税務が行われるように努めているのです。だからこそ、裁決は税務行政における重要な役割を担っていると言えるでしょう。

納税者のための相談窓口

国税に関するお困り事を抱えている方々のために、国税不服審判所では相談窓口を設けており、どなたでも無料でご利用いただけます。税金に関する手続きや法律は複雑で分かりづらいことも多く、どこに相談すれば良いのか迷ってしまう方も少なくありません。この相談窓口では、税務の専門家が親身になって相談に乗り、問題解決への道筋を示してくれます。

具体的には、審査請求に関する手続きや必要書類、過去の裁決例などについて、丁寧に説明を受けることができます。審査請求とは、税務署の決定に不服がある場合に行う不服申し立てのことです。手続きが複雑で、書類も多いため、専門家の助言は大変心強いものです。過去の裁決例を参考にしながら、自分のケースに合った対応策を検討することができます。

また、税務調査や更正処分といった、税務署の対応に疑問や不安を抱えている方も、相談窓口を利用することができます。税務調査が入ると、多くの納税者は不安を感じ、どのように対応すれば良いのか分からなくなってしまうこともあります。更正処分を受けた場合も、その内容に納得できない場合もあるでしょう。このような場合、専門家に相談することで、落ち着いて対応を進めることができるようになります。

相談方法は、電話と面談の二種類があり、ご都合に合わせて選ぶことができます。電話での相談であれば、気軽に利用できますし、面談であれば、より詳細な相談をすることができます。いずれの場合も、プライバシーには十分配慮した上で対応してもらえるので、安心して相談することができます。

相談窓口を早期に利用することで、税務に関するトラブルを未然に防いだり、早期に解決できる可能性が高まります。問題を一人で抱え込まず、気軽に相談してみましょう。専門家のアドバイスを受けることで、納税者自身の権利を適切に行使し、適正な納税を実現することができます。

| 対象 | 国税に関するお困り事を抱えている方 |

|---|---|

| 機関 | 国税不服審判所 |

| サービス | 相談窓口(無料) |

| 相談内容 |

|

| 相談方法 | 電話、面談 |

| その他 | プライバシー配慮、早期利用推奨 |