母性優先と親権決定の現状

調査や法律を知りたい

『母性の優先』って、お母さんが必ず親権を持つって意味ですか?

調査・法律研究家

いいえ、必ずしもそうとは限りません。 『母性の優先』は、子どもがまだ幼い時期は、一般的に母親に育てられた方が良い影響があると考えられる場合に、親権を決める際の考え方の一つとして用いられるものです。あくまでも、子どもの幸せを一番に考えて判断されます。

調査や法律を知りたい

じゃあ、お父さんが親権を持つ場合もあるんですか?

調査・法律研究家

はい。お母さんに虐待の恐れがある場合や、育児放棄している場合など、子どもにとって母親と暮らすことが良くないと判断されれば、お父さんが親権を持つこともあります。子どもの年齢や状況、両親の養育環境などを総合的に見て、子どもにとって一番良い環境はどこなのかを裁判所が判断します。

母性の優先とは。

母親であることが子を育てる上で有利に働くという考えかたについて

母性優先とは

「母性優先」とは、夫婦が離婚する際、特に子どもが幼い時期において、母親のもとで育てられることが子どもの幸せにとって最も良いと考える考え方のことです。この考え方は、母親が子どもと生まれながらにして深い繋がりを持ち、特に乳飲み子や幼児期における子育てにおいて大切な役割を担うとされていることに基づいています。特に、おっぱいを飲む時期の子どもにとって、母親との密接な関係は心身の成長に大きく影響すると考えられてきました。

これまで、親の権利を決める争いにおいて、この「母性優先」の考え方は重要な要素とされてきました。しかし、近年、本当にこの考え方が正しいのかどうか、様々な議論が交わされています。なぜなら、必ずしもすべての母親が子育てをするのに最も適しているとは限らないからです。父親や、祖父母など、他の親族がより適切な場合もあるでしょう。また、母親でなければならないという考え方を強く持ちすぎると、女性の社会での活躍を妨げる原因にもなりかねません。

そのため、親の権利を決める際には、子どもの幸せを何よりも優先し、それぞれの家庭の状況を丁寧に調べることが必要です。例えば、両親の育児への関わり方や、子どもの意思、経済的な状況など、様々な要素を考慮しなければなりません。近年は、家族の形も様々です。昔ながらの考え方にとらわれず、それぞれの状況に合わせた柔軟な対応が求められています。

「母性優先」という言葉自体も、母親に対する固定観念を助長するとして、最近は「子の利益優先」という言葉を使う動きも出てきています。これは、子どもにとって何が一番良いのかを最優先に考えようという考え方です。時代とともに、子育てを取り巻く環境も変化しています。子どもにとって本当に幸せな環境とは何かを、常に考え続け、より良い方法を探していく必要があると言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 母性優先 | 離婚時、特に幼い子どもは母親のもとで育つことが最善とする考え方。母親と子どもの深い繋がり、特に乳幼児期の子育てにおける母親の役割の重要性に基づく。 |

| 母性優先の議論 | 近年、母性優先の考え方の妥当性について議論されている。必ずしも全ての母親が子育てに最適とは限らない、父親や祖父母が適切な場合もある、女性の社会進出を妨げる可能性がある、といった点が指摘されている。 |

| 子の利益優先 | 親の権利決定において、子どもの幸せを最優先し、家庭の状況(両親の育児への関わり方、子どもの意思、経済状況など)を考慮する必要性。多様な家族形態への対応も求められる。 |

| 用語の変化 | 「母性優先」という言葉は母親への固定観念を助長するとして、「子の利益優先」という言葉を使う動きが出てきている。 |

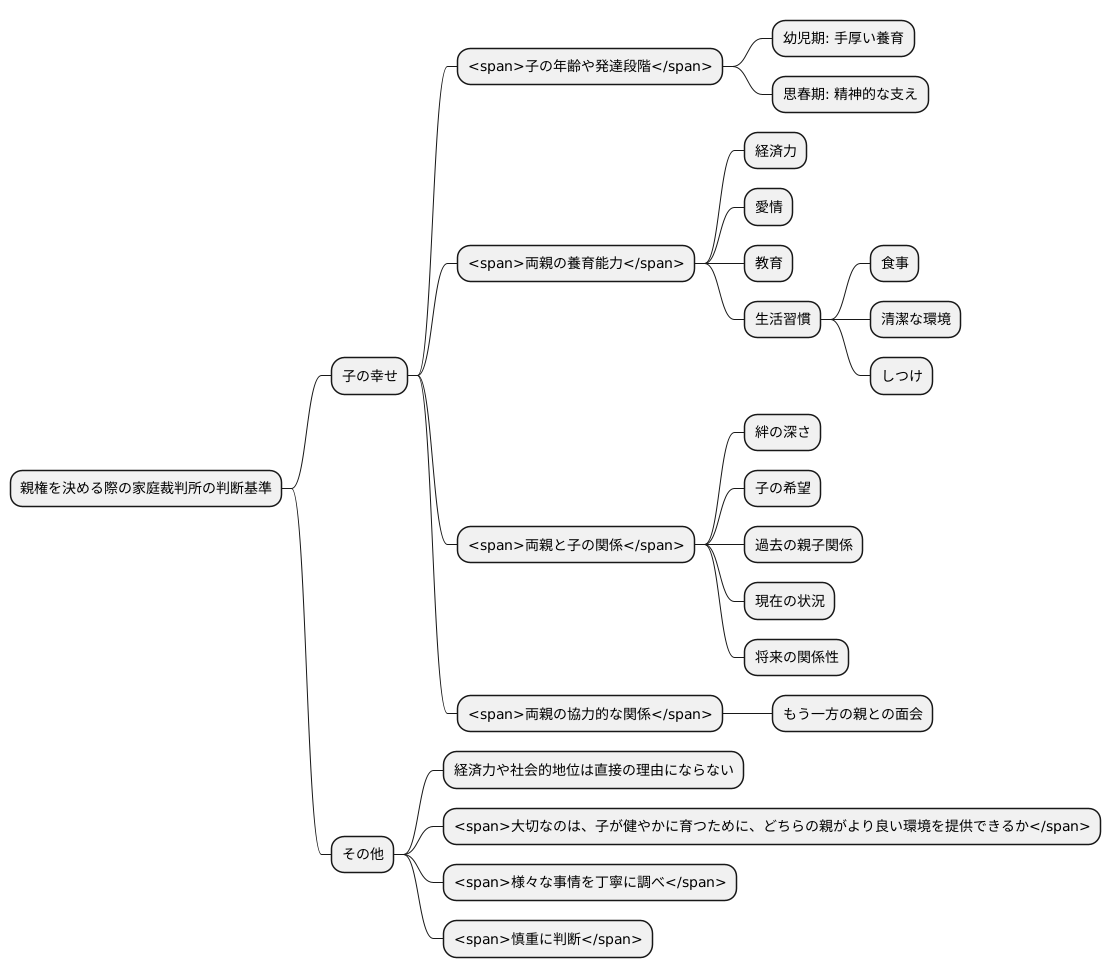

親権決定の基準

子の幸せを一番に考えて親権を決めるのが、家庭裁判所の役目です。具体的には、どのような点を踏まえて判断するのでしょうか。まず、子の年齢や発達段階を考えます。幼い子であれば、身の回りの世話をする上で、より手厚い養育が必要になります。また、思春期の子であれば、精神的な支えとなる環境が重要視されます。次に、両親の養育能力を見ます。これは、子どもを適切に育てられる能力があるかどうかを判断するもので、経済力だけでなく、愛情や教育、生活習慣など、様々な要素を含みます。十分な食事を与えられるか、清潔な環境で生活させられるか、しつけは適切か、といった点も含まれます。そして、両親と子の関係も重要な要素です。どちらの親とより深い絆で結ばれているか、どちらの親との生活を子が望んでいるか、などを考慮します。過去の親子関係だけでなく、現在の状況、そして将来にわたる関係性についても、見通しを立てて判断します。お金持ちであるか、社会的に高い立場にあるかは、親権を決める直接の理由にはなりません。大切なのは、子が健やかに育つために、どちらの親がより良い環境を提供できるかです。そのため、両親が協力的な関係を築けるかどうかも、判断材料の一つとなります。たとえ親権を持つ親が変わっても、もう一方の親と定期的に会えるように配慮することも重要です。親権は、子の将来を大きく左右する重要な権利です。家庭裁判所は、様々な事情を丁寧に調べ、慎重に判断を下します。

近年の変化と課題

近年、子どもを育てる上で、母親だけが責任を持つべきだという考え方は変わりつつあります。男女が共に社会で活躍し、共に子育てをする世の中になり、父親も進んで子育てに関わるようになってきました。そのため、母親だけが子育てに適しているとは必ずしも言えないという考え方が広まりつつあります。

夫婦が別れた後も、一緒に子どもを育てる「共同養育」についても注目が集まっています。両親が力を合わせて子どもを育てるために、法律や支援の仕組みを整える必要性が高まっています。しかし、共同養育をするには、両親が仲良く話し合い、協力し合うことがとても大切です。もし、両親が激しく争っている場合は、共同養育は難しいと言えるでしょう。

そのため、両親が子育てについて学ぶ機会や、心のケアを受けられる場所を増やすことが重要です。子どもにとってより良い環境を作るための専門家の助言や、子育ての悩みを相談できる窓口を設けるなど、様々な支援策を充実させる必要があります。

さらに、夫婦が別れることで子どもに悪影響が出ないように、問題を早く解決するための方法や、子どもの気持ちを尊重する手続きも考える必要があります。子どもの気持ちを聞く場を設けたり、子どもの権利を守るための仕組みを作ることで、子どもにとってより良い未来を作ることが大切です。

これらの問題に取り組むことで、子どもにとって本当に良いと思える親権の決め方ができるようになるでしょう。子どもの幸せを第一に考え、より良い子育て環境を作るために、社会全体で協力していくことが重要です。

| テーマ | 現状と課題 | 解決策 |

|---|---|---|

| 子育ての責任 | 母親だけが責任を持つべきだという考え方が変わりつつあり、父親も子育てに関わるようになっている。 | – |

| 共同養育 | 注目が集まっているが、両親の協力が不可欠。両親が争っている場合は難しい。 | 法律や支援の仕組みを整える。両親が子育てについて学ぶ機会や心のケアを受けられる場所を増やす。 |

| 子育て支援 | 子育ての悩みを相談できる窓口が少ない。 | 専門家の助言や相談窓口など、様々な支援策を充実させる。 |

| 離婚による子どもの影響 | 夫婦の別れが子どもに悪影響を与える可能性がある。 | 問題を早く解決するための方法や、子どもの気持ちを尊重する手続きを検討する。子どもの気持ちを聞く場を設けたり、子どもの権利を守るための仕組みを作る。 |

| 親権の決定 | 子どもの幸せを第一に考えた親権の決め方が必要。 | 社会全体で協力し、より良い子育て環境を作る。 |

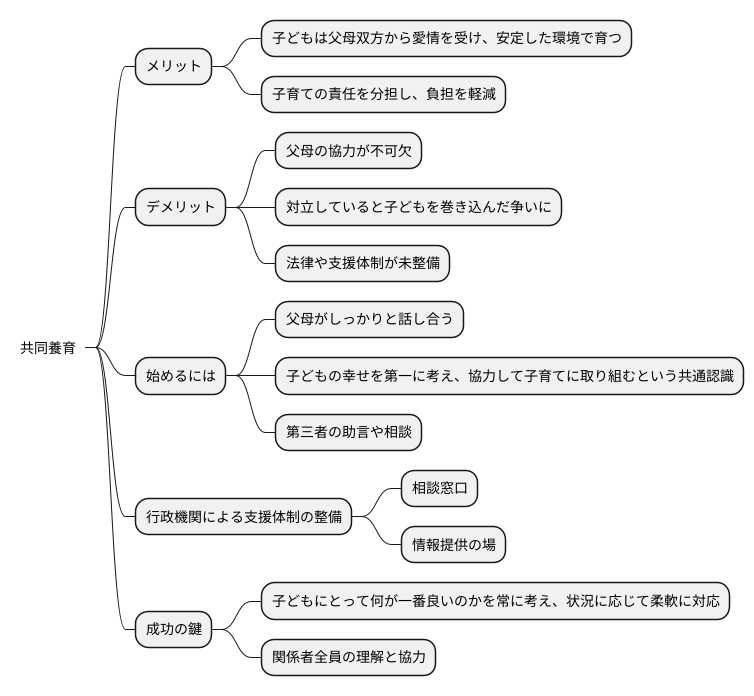

共同養育の現状

子どもにとって父母双方が親権を持ち、協力して育てることを共同養育といいます。欧米諸国では広く行われていますが、日本ではまだ一般的ではありません。

共同養育には良い面が多くあります。まず、子どもは父母双方から愛情を受け、安定した環境で育つことができます。これは子どもの健全な成長にとって大変重要です。また、子育ての責任を父母で分担するため、一方が抱える負担を軽くすることができます。仕事を持つ親にとっては、大きな助けになります。

しかし、共同養育には課題もあります。一番の問題は、父母の協力が不可欠だということです。もし父母が対立していると、共同養育はうまくいきません。子どもを巻き込んだ争いになってしまうかもしれません。そのため、日本では共同養育を行うための法律や支援体制はまだ整っていません。

共同養育を始めるには、まず父母がしっかりと話し合うことが大切です。子どもの幸せを第一に考え、協力して子育てに取り組むという共通の認識を持つ必要があります。そのためには、第三者の助言や相談を受けることも有効です。

また、行政機関による支援体制の整備も必要です。例えば、父母が話し合いをスムーズに行うための相談窓口や、共同養育に関する情報を提供する場などを設けることが重要です。

子どもにとって何が一番良いのかを常に考え、状況に応じて柔軟に対応していくことが、共同養育を成功させる鍵です。そのためには、関係者全員の理解と協力が欠かせません。地道な努力を重ねることで、共同養育はより良い子育ての形となる可能性を秘めています。

今後の展望

子の親権を決めることは、社会の移り変わりとともに、常に変化を続けています。かつては母親が親権を持つのが当然と考えられていましたが、今後は、子どもの幸せを何よりも大切にし、もっと柔軟な親権の決め方が必要になるでしょう。

そのためには、父親と母親がそれぞれどのくらい子どもを育てられるのか、家庭環境はどうなっているのか、子どもとの関係は良好なのかなど、様々な角度から丁寧に状況を調べなければなりません。また、両親が争っている場合には、なるべく早く解決できるように話し合いの場を設けたり、子どもの気持ちを尊重した方法で手続きを進めたりすることも大切です。

さらに、離婚後も両親が協力して子どもを育てる「共同養育」を広めるためには、法律を整えたり、支え合う仕組みをもっと充実させる必要があります。両親が力を合わせて子どもを育てていけるよう、子育ての勉強会や相談できる窓口を増やすなど、様々な支援策を充実させることが重要です。また、関係している機関同士がしっかり連携を取り、情報を共有することも欠かせません。

これらの取り組みによって、子どもが健やかに成長できる環境を作っていくことが、私たちの社会全体の責任です。子どもたちが安心して暮らせる未来を目指し、たゆまぬ努力を続けていかなければなりません。

| 課題 | 解決策 |

|---|---|

| 親権決定における柔軟性の欠如 | 子どもの幸せを最優先に考え、両親の養育能力、家庭環境、子どもとの関係性などを多角的に評価 |

| 両親の争いによる長期化 | 早期解決のための話し合いの場の設置、子どもの意思を尊重した手続き |

| 共同養育の普及不足 | 関連法整備、支援体制の充実(子育て勉強会、相談窓口の増加など)、関係機関の情報共有 |