結婚できる年齢:婚姻適齢について

調査や法律を知りたい

結婚できる年齢って、男の人と女の人で違うんですか?

調査・法律研究家

そうですね。法律では『婚姻適齢』といって、結婚できる年齢が決まっていて、男の人と女の人で違います。今の法律では、男の人は満18歳以上、女の人は満16歳以上で結婚できます。

調査や法律を知りたい

じゃあ、17歳の女の子は結婚できないんですか?

調査・法律研究家

はい、17歳の女の子はまだ満16歳に達していないので、法律上は結婚できません。満16歳になれば結婚できます。

婚姻適齢とは。

結婚できる年齢について説明します。法律では、結婚できる年齢のことを「婚姻適齢」と言います。今は、男の人は満18歳以上、女の人は満16歳以上で結婚できます。(民法731条)

婚姻適齢とは

結婚できる年齢のことを、法律では婚姻適齢といいます。結婚は人生における大きな転換期であり、様々な責任を伴います。そのため、法律は、一定の年齢に達した人でなければ結婚できないと定めています。これは、十分に考え抜かないまま結婚してしまうことを防ぎ、個人の権利と幸福を守るための大切な決まりです。たとえ両親が賛成しても、婚姻適齢に達していない場合は結婚できません。

では、婚姻適齢は具体的に何歳なのでしょうか。日本では、民法731条で定められており、男性は18歳、女性は16歳とされています。以前は、女性は16歳、男性は18歳というように男女で異なっていましたが、2022年4月1日に成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、男女ともに18歳に統一されました。この変更によって、男女間の不平等が解消され、より平等な社会の実現に近づく一歩となりました。

この婚姻適齢は、時代とともに変化してきました。かつては、男女ともに結婚できる年齢が今よりも低く設定されていました。しかし、社会全体の考え方の変化や、世界的な流れなどを踏まえ、年齢が引き上げられてきたのです。結婚は、精神的にも経済的にも自立した上で、責任ある行動をとることが求められます。そのため、将来をしっかりと見据え、慎重に判断できる年齢が婚姻適齢として定められているのです。婚姻適齢は、個人の権利と幸福を守るための大切な法律であり、社会の変化に合わせて見直され続けています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 婚姻適齢の定義 | 法律で結婚できる年齢のこと |

| 婚姻適齢の目的 | 十分に考え抜かないまま結婚してしまうことを防ぎ、個人の権利と幸福を守るため |

| 日本の婚姻適齢(現行) | 男女ともに18歳(民法731条) |

| 日本の婚姻適齢(変更前) | 男性18歳、女性16歳 |

| 変更の理由 | 2022年4月1日の成年年齢引き下げに伴う男女間の不平等の解消 |

| 婚姻適齢の歴史 | 時代とともに変化し、年齢が引き上げられてきた |

| 婚姻適齢の意義 | 精神的にも経済的にも自立した上で、責任ある行動をとるために必要な年齢であり、個人の権利と幸福を守るための大切な法律 |

現在の婚姻適齢

結婚できる年齢、つまり婚姻適齢は、時代とともに変化してきました。かつて日本では、結婚できる年齢に男女差がありました。男性は満18歳以上、女性は満16歳以上で結婚できました。これは、女性は男性よりも早く大人になると考えられていた名残でした。しかし、男女平等が重視される現代社会において、この年齢差は見直されるべきものとなりました。

2018年の民法改正は、この点を大きく変えました。女性の婚姻適齢が18歳に引き上げられたのです。これにより、男女ともに結婚できる年齢が同じになりました。ただし、改正法の施行には猶予期間が設けられました。そのため、改正後もしばらくの間は、女性は16歳で結婚できる状態が続きました。

そして、2022年4月1日、いよいよ改正法が完全に施行されました。この日から、男女ともに満18歳以上でなければ結婚できなくなりました。この改正は、男女の権利を平等にするだけでなく、未成年者を保護する意味でも重要な一歩です。10代の若者は、まだ精神的にも経済的にも未熟な部分があります。結婚という人生における大きな決断をするには、十分な準備と成熟が必要と考えられます。18歳という年齢は、高校を卒業し、社会に出る準備をする時期でもあります。自分の将来についてじっくり考え、責任ある行動をとれるようになるための大切な時期です。婚姻適齢の引き上げは、若者がより良い人生設計を描き、自立した大人として成長するための時間的猶予を与えるものと言えるでしょう。

| 年代 | 男性の婚姻適齢 | 女性の婚姻適齢 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 改正前 | 満18歳以上 | 満16歳以上 | 女性は男性より早く大人になると考えられていた |

| 2018年改正 | 満18歳以上 | 満18歳以上 | 女性の婚姻適齢が18歳に引き上げ、猶予期間あり |

| 2022年4月1日施行 | 満18歳以上 | 満18歳以上 | 男女ともに18歳未満は結婚不可、未成年者保護と自立支援 |

婚姻適齢と未成年者の結婚

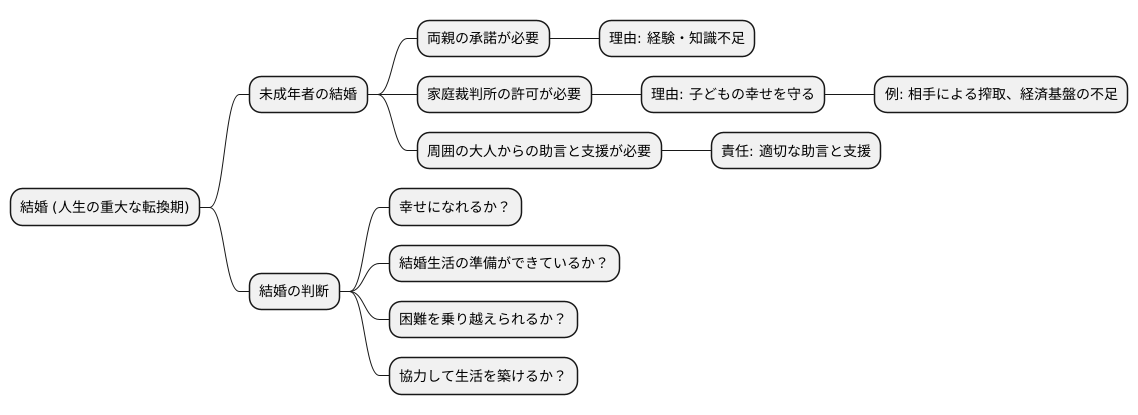

結婚できる年齢に達していない若い人たちが結婚するためには、両親の承諾が必要です。これは、まだ大人になりきれていない彼ら彼女らが、人生における大きな決断である結婚について、しっかりと考えられるだけの経験や知識が十分ではないと判断されているからです。両親は、子どもたちが結婚によって幸せになれるのか、結婚生活を送る準備ができているのかなど、様々な視点から子どもの結婚について考える責任があります。

しかし、両親が結婚に賛成していても、必ず結婚できるというわけではありません。家庭裁判所は、結婚が子どもの幸せを損なうと判断した場合、たとえ両親が賛成していても、結婚を認めないことがあります。例えば、結婚相手が子どもを搾取しようとしている場合や、結婚生活を送るだけの経済的な基盤が整っていない場合などが考えられます。子どもはまだ判断力が未熟なため、悪意のある相手に騙されたり、経済的な困難に直面したりする可能性が高いからです。家庭裁判所は、子どもの将来を守る最後の砦として、慎重に結婚の可否を判断します。

結婚は人生における重大な転換期です。特に、まだ社会経験の浅い未成年者にとっては、より慎重な判断が必要です。自分自身の気持ちだけで突っ走ってしまうのではなく、両親をはじめとする周囲の大人たちの意見をよく聞き、様々な角度から結婚について考えることが大切です。結婚生活は楽しいことばかりではありません。困難に直面した時、どのように乗り越えていくのか、二人で協力して生活を築いていけるのか、しっかりと話し合う必要があります。周りの大人たちは、子どもたちが結婚という人生の大きな決断をする際に、適切な助言と支援を提供する責任があります。

国際結婚における婚姻適齢

国際結婚をする際には、両家の結びつきだけでなく、それぞれの国の法律にも注意を払う必要があります。中でも、結婚できる年齢である婚姻適齢は、結婚の成立に関わる重要な要素です。日本では、男性は18歳、女性は16歳から結婚できますが、これはあくまでも日本の法律です。国際結婚の場合、相手の国にも結婚できる年齢に関する法律が存在し、それぞれの国の法律で定められた年齢に達していなければ、結婚は認められません。例えば、相手の国で結婚できる年齢が20歳の場合、たとえ日本で婚姻適齢に達していても、相手の国で認められない限り結婚はできません。

結婚前に、両国の婚姻適齢に関する法律をきちんと調べておくことは大変重要です。大使館や領事館、または専門家に相談することで、確実な情報を得ることができます。また、婚姻適齢以外にも、国際結婚には様々な法的側面があります。結婚後の財産、子どもの親権、離婚の際の手続きなど、それぞれの国で法律が異なるため、事前に確認しておく必要があります。文化や習慣の違いだけでなく、このような法的側面の違いも理解しておくことで、結婚生活で起こりうる問題を未然に防ぎ、円満な関係を築くことができるでしょう。結婚は人生における大きな転換期です。特に国際結婚は、異なる文化や背景を持つ二人が共に人生を歩むため、より慎重な準備が必要です。婚姻適齢をはじめとする法的知識を身につけることは、幸せな国際結婚生活への第一歩と言えるでしょう。

| 国際結婚における法的注意点 |

|---|

| 婚姻適齢 – 日本:男性18歳、女性16歳 – 相手国:要確認(例:20歳の場合、日本側が適齢でも相手国で認められない限り結婚不可) – 両国の法律を確認(大使館、領事館、専門家への相談推奨) |

| 婚姻適齢以外の法的側面 – 財産、子どもの親権、離婚手続きなど – 各国で法律が異なるため事前確認が必要 |

| 円満な結婚生活のために – 文化・習慣の違いだけでなく法的側面の違いも理解 – 事前の法的知識の習得が重要 |

婚姻適齢に関する相談窓口

結婚を考える時期になり、誰しもが一度は抱くであろう結婚にふさわしい年齢、つまり婚姻適齢期についての疑問。法律では、一体どのように定められているのでしょうか?実は、法律上では「婚姻適齢期」という言葉はありません。民法においては、男女それぞれに結婚できる年齢が定められているだけで、何歳から何歳までが結婚に最適という範囲は設けられていないのです。

結婚にまつわる法律や手続き、あるいは結婚生活に対する不安や疑問を抱えている方もいるかもしれません。そんな時は、一人で抱え込まずに市町村役場や法テラスなどの相談窓口を頼ってみましょう。これらの窓口では、専門の相談員が親身になって話を聞き、それぞれの状況に合わせた適切な助言をくれます。結婚は人生における大きな転換期であり、同時に様々な法的側面を持つ複雑な出来事でもあります。だからこそ、専門家の知識と経験に基づいたアドバイスは、安心して新たな人生の門出を迎える上で大きな支えとなるでしょう。

例えば、結婚前の財産に関する取り決めや、結婚後の姓の変更、あるいは将来発生するかもしれない離婚問題など、結婚に関連する法律問題は多岐にわたります。相談窓口では、これらの問題について分かりやすく丁寧に説明を受けられるだけでなく、具体的な手続きについても案内してもらえます。また、相談は無料で、個人の秘密は厳守されるため、安心して悩みや不安を打ち明けることができます。結婚という大きな決断を前に、一人で迷ったり悩んだりする必要はありません。まずは気軽に相談窓口に連絡を取り、専門家の助言を求めてみましょう。きっと、明るい未来への道が開けるはずです。

| テーマ | 要点 |

|---|---|

| 婚姻適齢期 | 法律上は「婚姻適齢期」という言葉はなく、男女それぞれに結婚できる年齢が定められているだけ。 |

| 結婚に関する相談窓口 | 市町村役場や法テラスなどで、専門の相談員が無料で相談に応じてくれる。個人の秘密は厳守される。 |

| 相談内容例 | 結婚前の財産に関する取り決め、結婚後の姓の変更、離婚問題など、結婚に関連する法律問題全般。 |

| 相談のメリット | 専門家の知識と経験に基づいたアドバイスを受けられ、安心して新たな人生の門出を迎える上で大きな支えとなる。 |