夫婦の財産:独立と共有

調査や法律を知りたい

先生、『夫婦の相互独立性』って、結婚したらお互いのお金は全部一緒になるっていう意味ですか?

調査・法律研究家

いいえ、そうではありません。結婚前にそれぞれが持っていた財産は、結婚後もそれぞれのものとして変わらない、つまり独立しているという意味です。例えば、結婚前に自分が持っていた預金や土地などは、結婚しても自分のものとして変わりません。

調査や法律を知りたい

じゃあ、結婚してから一緒に貯金したお金はどうなるんですか?

調査・法律研究家

結婚生活の中で一緒に働いて得たお金や財産は『共同財産』となります。これは、離婚する際に分け合う対象になります。つまり、結婚前の財産はそれぞれのもの、結婚後に協力して得た財産は共有財産となるということです。

夫婦の相互独立性とは。

結婚した夫婦のお金について。『夫婦の相互独立性』というのは、結婚前にそれぞれが持っていた財産は、結婚しても変わらずそれぞれの財産として扱われるということです。一方で、結婚生活の中で一緒に得た財産は、共有財産として扱われます。そして、離婚する時には、この共有財産を分けることになります。

結婚前の財産の所有

結婚前の財産は、結婚した後も、結婚前に持っていた人がそのまま持ち続けることになります。これは、結婚した二人が、それぞれ独立した人間であることを示す大切な考え方です。夫婦は一緒に暮らしますが、お金や物は、結婚前に誰が持っていたかによって、結婚後もその人の物として扱われるのです。

例えば、結婚前に自分で買った家や車、あるいは銀行に預けていたお金などは、結婚した後も、買った人、預けた人の物です。結婚したからといって、相手の物になったり、相手が自由に使えるようにはなりません。夫婦が一緒に生活する中で、これらの家や車、お金を使ったとしても、持ち主は変わりません。

これらの財産は、結婚する前に、その人が一生懸命働いて得たお金で買った物かもしれませんし、家族からもらった物かもしれません。いずれにしても、結婚生活とは関係なく、その人が得た大切な物です。ですから、結婚後も、その人の物として大切に扱われるべきです。

この考え方は、個人が自分の財産を守る権利を守り、結婚生活においてもお互いが自立した経済状態を保つために、とても大切な役割を果たしています。結婚によって、どちらか一方だけが経済的に頼ってしまうのではなく、お互いが自立した状態でいることで、より良い夫婦関係を築くことができるのです。また、万が一、離婚することになった場合でも、結婚前の財産は、それぞれの物として扱われるため、財産分与の対象にはなりません。これも、この制度の大切な点です。

| 結婚前の財産 | 結婚後の所有 | 使用 | 意義 | 離婚時の扱い |

|---|---|---|---|---|

| 家、車、預金など | 結婚前の所有者のまま | 夫婦で使用しても所有権は変わらない | 個人の財産権の保護、夫婦の経済的自立 | 財産分与の対象外 |

結婚後の共有財産

結婚生活を送る中で、夫婦が力を合わせて得た財産は、共有財産として扱われます。これは、夫婦が共に暮らしを営み、互いに支え合うことで築き上げた財産を、公平に分けるための大切な考え方です。

例えば、夫婦それぞれの給料や仕事の臨時収入、資産運用で得た利益などは、共有財産に当たります。仮に、夫婦どちらか一方の名前で銀行預金や土地建物が登録されていても、共有財産と認められることがあります。結婚生活への貢献度合いは、収入の大小だけでなく、家事や子育てなども含まれます。家事や子育てを金銭に換算することは簡単ではありませんが、共有財産を築く上で欠かせない要素です。

具体例として、夫が会社で働き、妻が家事や子育てを担う家庭を考えてみましょう。夫の収入だけで生活費や住宅費を賄っていたとしても、妻の家事や子育てという貢献がなければ、夫は仕事に専念できません。つまり、夫の収入は妻の支えがあってこそ得られたものと言えるのです。ですから、たとえ妻自身に収入がなくても、夫の得た財産は夫婦共有の財産とみなされます。

また、住宅ローンの返済についても考えてみましょう。夫婦の一方がローンを組んで家を購入した場合、名義人のみが返済の義務を負うと考えるかもしれません。しかし、夫婦で協力して返済を進めていた場合、ローン返済に充てられたお金も共有財産から出ていると解釈されます。そのため、住宅も共有財産に含まれると考えられます。

このように、共有財産の考え方は、夫婦の協力関係を尊重し、公正な財産分与を実現するために重要な役割を担っています。結婚生活におけるそれぞれの貢献を認め合い、築き上げた財産を適切に分けることで、より良い関係を築くことができるでしょう。

| 共有財産の考え方 | 具体例 | ポイント |

|---|---|---|

| 夫婦が力を合わせて得た財産は共有財産 | 給料、臨時収入、資産運用利益、銀行預金、土地建物など | 公平な財産分与 |

| 結婚生活への貢献は収入の大小だけでなく家事・子育ても含む | 夫が仕事、妻が家事・子育ての場合、夫の収入は妻の支えがあってこそ得られたもの | 家事・子育ては共有財産を築く上で欠かせない要素 |

| 住宅ローン返済も共有財産から出ていると解釈される | 夫婦で協力して返済を進めていた場合、住宅も共有財産に含まれる | 名義人のみが返済義務を負うとは限らない |

| 共有財産の考え方は夫婦の協力関係を尊重し、公正な財産分与を実現するために重要 | より良い関係を築くことができる |

財産分与と独立性の関係

夫婦が別れることになった時、結婚生活中に築いた財産は、基本的に半分ずつ分け合うことになっています。これは、結婚生活という共同作業への、それぞれの働きを同じくらいとみなす考え方によるものです。家事や育児に専念していた人も、外で働いてお金を稼いでいた人も、家庭のために同じだけの力を注いだと考えられるからです。ただし、特別な事情がある場合には、この半分ずつの原則が当てはまらないこともあります。例えば、相手に裏切られたり、暴力を振るわれたりして離婚に至った場合には、傷つけられた側が、財産の分け前を多くもらえる場合があります。

一方で、結婚する前から持っていた財産については、分ける対象にはなりません。これは、夫婦であっても、それぞれが独立した個人であることを尊重し、個人の財産を守るための考え方です。結婚前の財産は、その人が一人で頑張ったり、家族から贈与されたりして得たもので、結婚生活とは関係なく存在していたものと考えられます。このような財産まで、夫婦共有のものとして扱うと、個人の財産権を不当に侵害してしまう可能性があるからです。

この、結婚前の財産は分けないという原則は、離婚後も、それぞれが自分の力で生活していけるようにするために、重要な役割を果たしています。結婚前の財産を守ることで、離婚という大きな変化があったとしても、経済的に困ることなく、安心して新たな生活をスタートできるようになっているのです。また、この原則は、結婚前の財産を築いた家族の財産権も守ることにつながります。例えば、親から子への贈与などが、離婚によって他人のものになってしまうことを防ぎ、家族の財産を大切に守ることにも役立っているのです。

| 財産の種類 | 離婚時の扱い | 理由 |

|---|---|---|

| 結婚生活中に築いた財産 | 基本的に半分ずつ | 結婚生活への貢献度を同等とみなすため |

| 結婚生活中に築いた財産(例外) | 被害者側が多くもらえる場合あり | 裏切りや暴力など、特別な事情がある場合 |

| 結婚前から持っていた財産 | 分ける対象外 | 個人の財産権の尊重、離婚後の生活の保障、財産を築いた家族の財産権の保護 |

贈与と相続された財産

結婚生活を送る中で、片方の配偶者が親やその他の人から贈り物として財産を受け取ったり、相続によって財産を受け継いだりする場合があります。このような贈与や相続によって得た財産は、基本的に財産を受け取った配偶者自身のものとなります。これは、贈り物をする人や遺産を残す人の意思を尊重し、誰の財産かということをはっきりさせるための大切な考え方です。

贈り物や遺産は、特定の個人に向けて行われる行為です。夫婦が共同で築き上げた財産とは性質が異なり、結婚生活中に贈り物や遺産を受け取ったとしても、それは受け取った配偶者だけが持つ特別な財産として扱われます。そのため、離婚の際に財産を分ける対象には通常なりません。このルールは、個人が持つ財産を守る権利を尊重し、家族における財産の受け渡しを円滑に進めるために重要な役割を担っています。

しかし、贈り物や遺産として受け取った財産であっても、夫婦で一緒に生活していくためのお金として使った場合などは、その財産の性質が変わってしまうことがあります。例えば、受け取ったお金で家の修理費用を支払ったり、生活費に充てたりした場合です。このような場合には、財産分与の対象となるかどうかを判断するために、どのようにお金を使ったか、夫婦間でどのような約束をしていたかなどを詳しく調べることが必要になります。夫婦が協力して生活を築いていく上で、贈与や相続された財産がどのように使われたのかを注意深く見極める必要があるのです。

| 財産の性質 | 財産分与の対象 | 条件・補足 |

|---|---|---|

| 贈与・相続財産 | 通常対象外 | 財産を受け取った配偶者自身のもの 誰の財産か明確にする |

| 贈与・相続財産(但し、生活費等に使用) | 対象となる場合あり | 家の修理、生活費等に使用した場合 お金の使い方、夫婦間の約束内容を精査 |

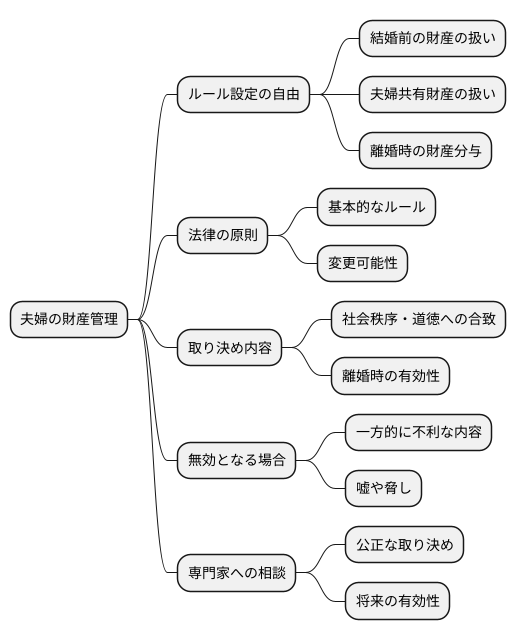

合意による財産管理

結婚生活を送る中で、夫婦は財産について、自分たちに合ったルールを決めることができます。これは、法律で定められた一般的な財産管理のやり方とは別に、夫婦が話し合って自由に決めることができる特別な取り決めです。例えば、結婚前からそれぞれが持っていた財産を、結婚後も個人のものとして扱うのか、それとも夫婦共有のものとするのか、といったことを決めることができます。また、夫婦で一緒に築いた財産を、離婚する際にどのように分けるかについても、前もって決めておくことができます。

法律では、夫婦の財産については、いくつか基本的なルールが決められています。しかし、これらのルールはあくまでも一般的なものであり、夫婦それぞれの事情に合わせて変更することができるのです。この特別な取り決めは、夫婦が自分たちの生活スタイルや考え方に合った財産管理を行うために、とても大切な役割を果たしています。

夫婦間で取り決めた内容は、社会の秩序や道徳に反しない限り、法的に認められます。そして、離婚の際にも、この取り決めが尊重されます。例えば、夫婦で財産の分け方について事前にしっかりと決めておけば、離婚の際に揉めることを避けることができるでしょう。

ただし、この取り決めが一方的にどちらか一方に不利な内容であったり、嘘や脅しによって無理やり結ばされたものであった場合には、法的に無効となる可能性があります。そのため、取り決めをする際には、法律の専門家に相談するなど、慎重に進めることが大切です。専門家の助言を受けることで、公正で、将来にわたって有効な取り決めを結ぶことができるでしょう。そうすることで、夫婦間の信頼関係をより一層深め、安心して生活を送ることができるはずです。